これまでメーカ製ファームウェアで色々やってみたRT3S。APRSをやってみようと思ったらOpenDG77にするしかないことがわかったこともあり、ここでOpenGD77を入れてみることにする。

予備知識など

OpenGD77とは?

まず、生成AIに簡単にまとめてもらった。

OpenGD77は、Radioddity GD-77やBaofeng DM-1801、Retevis RT3Sなどの中国製DMRハンディ機向けに開発されたオープンソースのカスタムファームウェアです。github+2

純正ファームウェアでは「1トークグループにつき1チャンネル」という不便な運用が必要でしたが、OpenGD77では1つのチャンネル設定で複数のトークグループを簡単に切り替えられます。また、タイムスロットの切り替えもボタン一つで可能になり、DMR運用が大幅に効率化されます。besthamradio

さらに、通常のDMR/FM運用に加えて、APRS送信やホットスポットモード(PCと接続してMMDVMHostやPi-Starと連携)など、純正ファームウェアにはない機能が追加されています。ただし、暗号化機能はアマチュア無線では違法なため意図的に実装されていません。github+2

アマチュア無線家が実際の運用で必要とする機能に特化して設計されており、音質改善や受信性能の向上も実現しています。besthamradio

OpenGD77の現状

OpenGD77の公式サイト?フォーラム?は、ここのようだけど、現在は停止している。

そのあたりの経緯や現状なども生成AIにまとめてもらった。

OpenGD77フォーラムは2025年7月にDDoSとみられる過負荷で停止し、ホスティング事業者によりサーバ全体が一時的に遮断されました。運営は新サーバへ移行を試みましたが、移行中も再度過負荷が発生し、双方向フォーラム継続は困難との見解が示されました。その後もしばらく接続不安定が続きましたが、統計ページ上では稼働実績が確認できる期間もあります。reddit+2

経緯の背景には、過去にライセンスや配布形態を巡る対立や、商用的な再配布への反発からソース公開体制が揺れた時期があり、のちに貢献コードの除去・再実装やGitHubからの撤収が起きたとする関係者の記録も残ります。技術面では、公式ファームのバイナリ断片をユーザー側で合成するMD380方式への転換など、配布リスク低減の措置が以前から採られてきました。opengd77+1

現在、ユーザーは一時的なダウン時にRedditやFacebookグループ、ミラー的な配布ページを参照してCPSや音声プロンプト等を入手する運用が行われています。2025年春時点のCPS更新アナウンスや機能追加の記録も残っており、開発・利用自体は継続しています。opengd77+4

色々すったもんだしているみたいだけど、入手はできるようだ。

RT3S用のOpenGD77

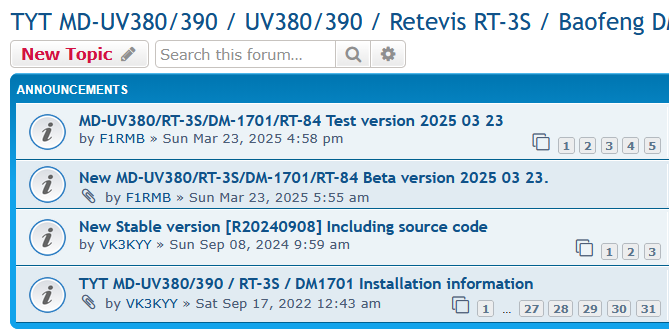

フォーラムは現在は新規投稿などはできない状況だけど、過去のものはアーカイブとして公開されている。RT3S関連の情報はここ。

これによれば、テスト版が2025-03023、安定版が2024-09-08ということのようだ。

大まかな流れ

テスト版と安定版の二つがあるようで、どちらにすべきか悩むところではあるけれど、初めてだし、手堅く安定版の方を試してみることにする。インストール手順は上に挙げたページの「TYT MD-UV380/390 / RT-3S / DM1701 Installation information」に説明がある。

ざっくり、流れをまとめておく。

- ファームウェアなどダウンロード

- OpenGD77本体

- CPS

- CODECの「ドナー」

- DFUドライバ

- ファームウェア書込み

- ドナーファイル

- OpenGD77本体

- フラッシュメモリバックアップ

- コードプラグ設定・書込み

最低限、以上を行えば無線機として使えるはず。

こちらのサイトも参考になる。

OpenGD77のインストール

では、実際にやってみる。

ファイルダウンロード

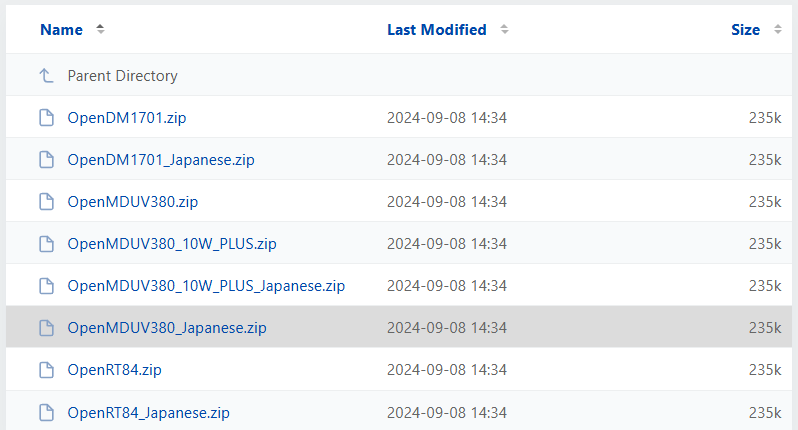

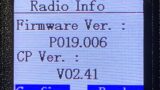

まず、OpenGD77本体。フォーラムから辿っていき、安定版(2024-09-08)の入手先はこちらのページ。

この中のOpenMDUV380.zipがRT3Sに(も)対応しているもの。よく見るとOpenMDUV380_Japanese.zipというのがある。こちらをダウンロードしてみる。

【追記】

この2024-09-08版はデュアルワッチに問題がある。2024-12-15版ではその問題は起きない。詳細はこちら。

APRSをやるなら、20250-03-23版がいいかも。

【追記ここまで】

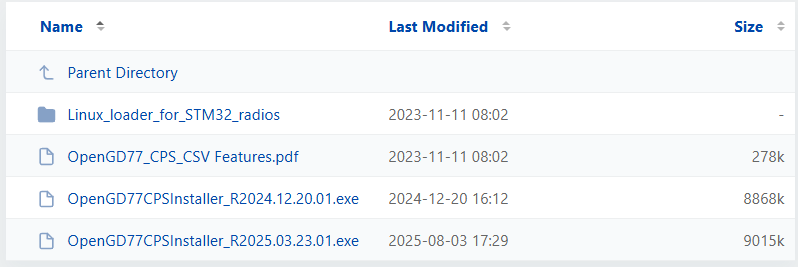

続いて、CPS。フォーラム(のアーカイブ)ではこちら。

ファームウェアのバージョンとは特に関係がなさそう。ならば最新版でもよいかと思ったけれれど、なんとなくファームウェアのリリース日に近めのものを選んてみる。

OpenGD77CPSInstaller_R2024.12.20.01.exeをダウンロード。

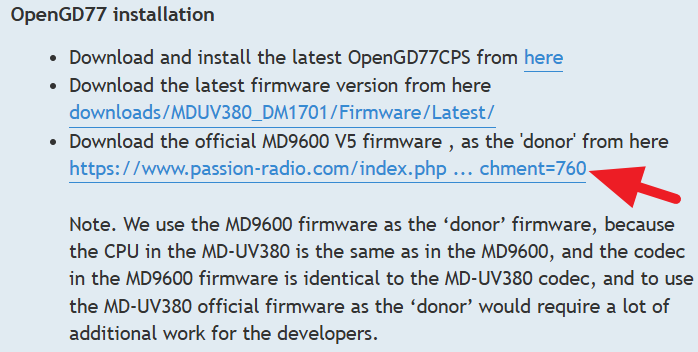

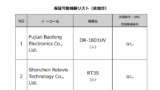

ドナーファイルはMD9600 V5のオフィシャルファームウェアで、これは先に挙げたフォーラムの解説ページのここにダウンロードリンクがある(クリックするだけでダウンロードされる)。

DFUドライバもこのページのもう少し下にダウンロードリンクがあるが、手元のPCはRT3Sの公式ファームウェアを書き込む際にDFUドライバはインストール済みなので、このダウンロードは省略。未インストールなら、このページあるものをダウンロードしてインストールすればいいのだろう。

ファームウェア書込み

CPSインストール

公式ファームウェアではファームウェア書込み用のツールを使ったが、OpenGD77ではファームウェアもCPS(OpenGD77用)で書き込むらしい。ということで、まずは、ダウンロードしたCPSをインストール。exe形式のインストーラなので、普通にインストールするだけ。

RT3S接続

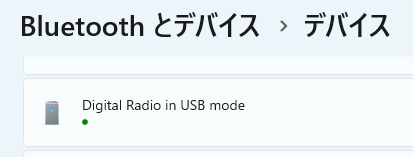

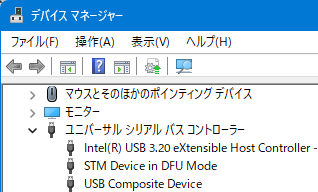

では、RT3SをケーブルでPCにつなぎ、DFUモードで起動する(PTTとその上のボタンの二つを押しながら電源投入)。LEDが赤/緑で点滅し、LCDは消えたまま。PCで認識されていることを確認。

認識されないなら、ケーブルがちゃんとささっていないか、DFUドライバがインストールされていない。

CPS起動

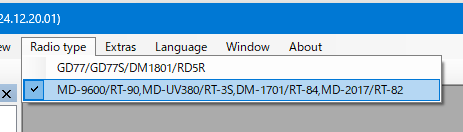

CPSを起動し、Radio typeタブで、RT3Sが入っている方を選択する。

ファームウェア書込み(ドナーファイルとOpenGD77本体)

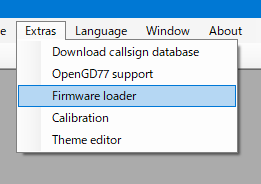

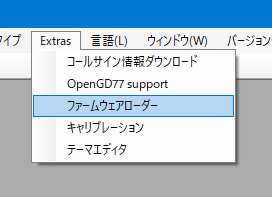

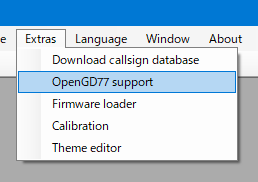

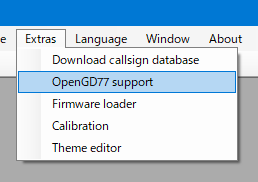

ExtrasタブでFirmware loaderを選択する。

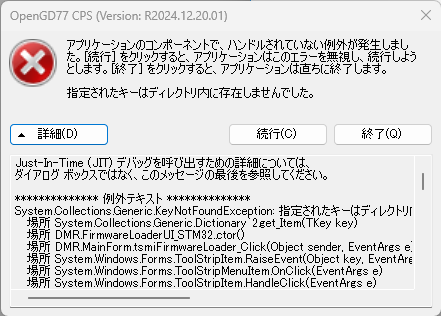

ちなみに、Languageで「日本語」にしていると、ここでコケる。

といことで、Englishで進める。

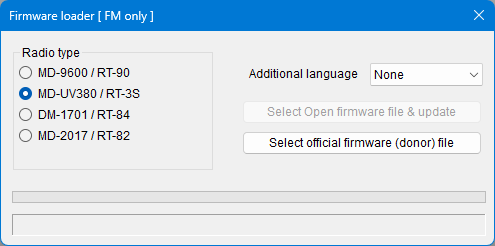

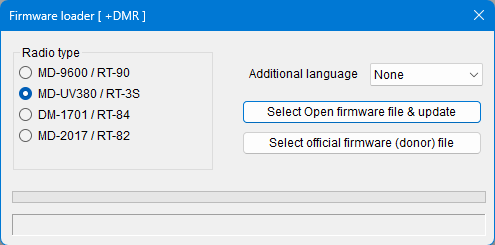

Firmware loaderのウィンドウが開くので、「MD-UV380/RT-3S」を選択する。

続いて、「Select official firmware (donor) file」ボタンを押す。ダウンロードしてあるドナーファイルのZIPを展開し、その中の「MD9600-CSV(2571V5)-V26.45.bin」をここで指定する。

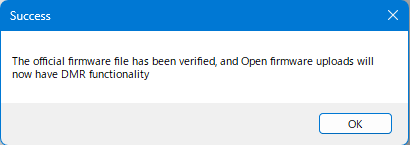

読み込み完了の通知。これが読み込まれるとDMRとして機能するようになるらしい(読み込まないとアナログ機)。

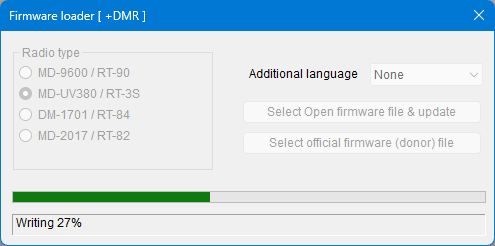

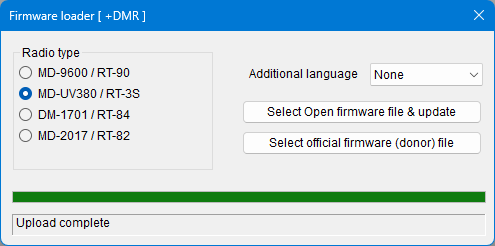

次に、「Select Open firmware file & update」ボタンを押す。ここではOpenDG77本体のZIPファイルを選択する(ZIPは展開せずにそのまま)。ファイルを選択すると、即座に書き込みが始まる。

しばらく待つと書込み完了。

RT3Sは再起動し、ニホンゴかEnglishを選択する画面が表示された。ここでは、とりあえず、Englishを選択。

フラッシュメモリバックアップ

OpenGD77をやめて、メーカ製ファームウェアに戻す際にフラッシュメモリの状態を一旦元に戻さなきゃいけないらしい。そのために、現状のフラッシュメモリをバックアップ(ダウンロード)しておく。そういう目的のものなので、この作業は(生涯を通じて)一回だけ。次にOpenGD77をバージョンアップするような場合には不要。

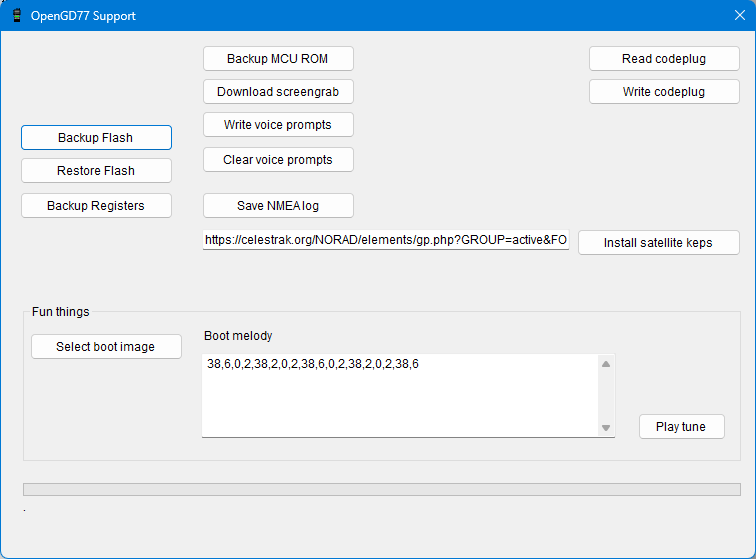

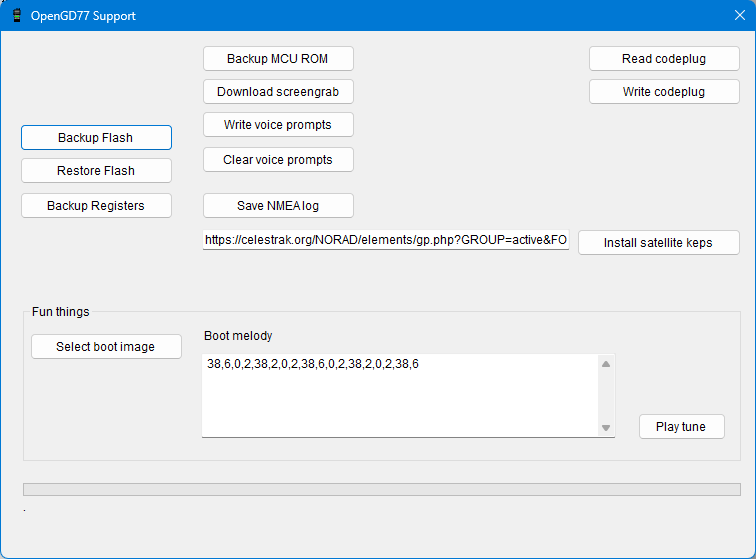

EstrasタブのOpenGD77 supportを開く。

この中の左上の方にある「Backup Flash」ボタンを押すと、フラッシュメモリの内容を読み出して(数分かかる)、最後にファイルに書き出してくれる。保存したファイルはどこかに保存しておく。

コードプラグ設定・書込み

ファームウェアをOpenGD77化できたので、RT3Sの設定を行う。とりあえず、最低限の情報をセットアップ。これまでに純正ファームウェアを使ってやってきた経験を元に設定してみる。

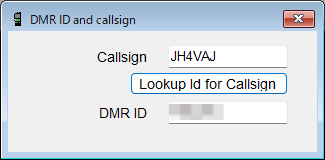

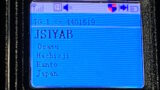

DMR ID and callsign

コールサインを入力して「Lookup Id for Callsign」ボタンを押すと、取得済みのDMR IDをセットしてくれる。素晴らしい。

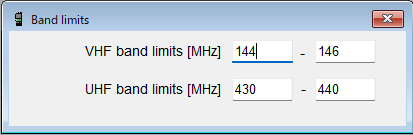

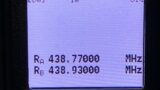

Band limits

日本のアマチュアバンドの周波数を設定しておく。これを超えて送信できない(受信はできる)。

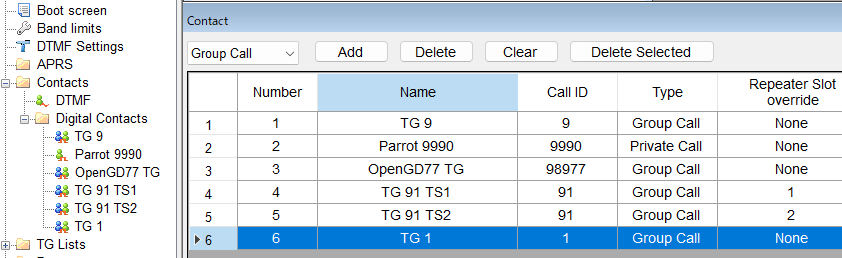

Digital Contacts

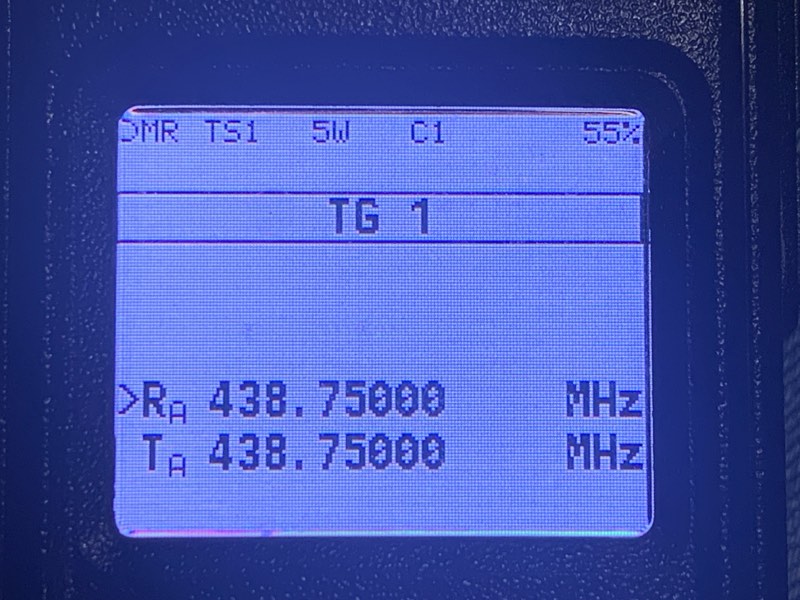

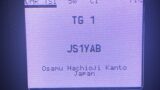

ContactsのDidital Contactsにトークグープ1を追加。名前は他のものに合わせて「TG 1」としてみた(というか、他はいらない気もするけれど、よくわからないし最初なのでそのまま残しておく)。トークグループは「Call ID」に設定する番号。

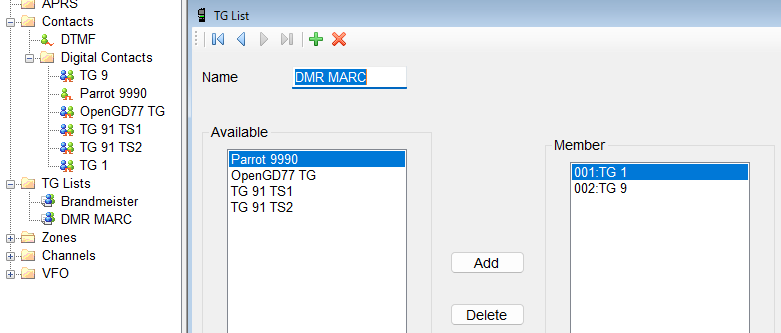

TG Lists

今しがた作成したTG 1をTG Listに加える。Brandmeisterを選ぶべきかDMR MARCを選ぶべきかよくわからない。とりあえず、後者にしてみる。

VFO

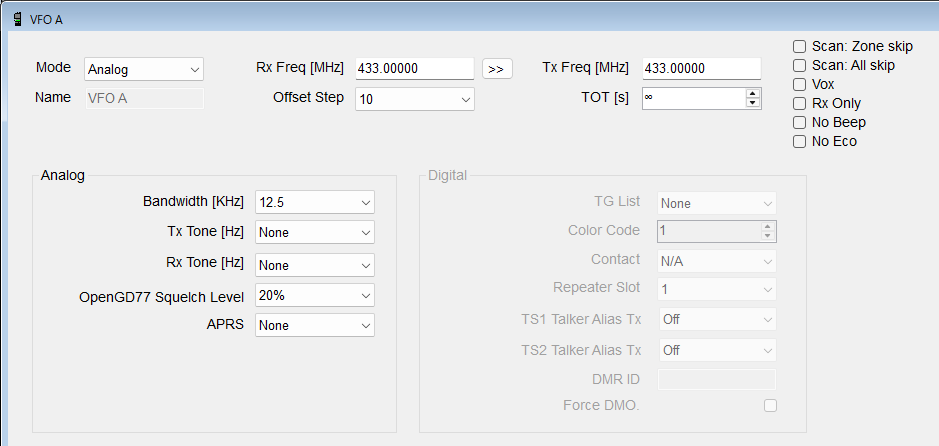

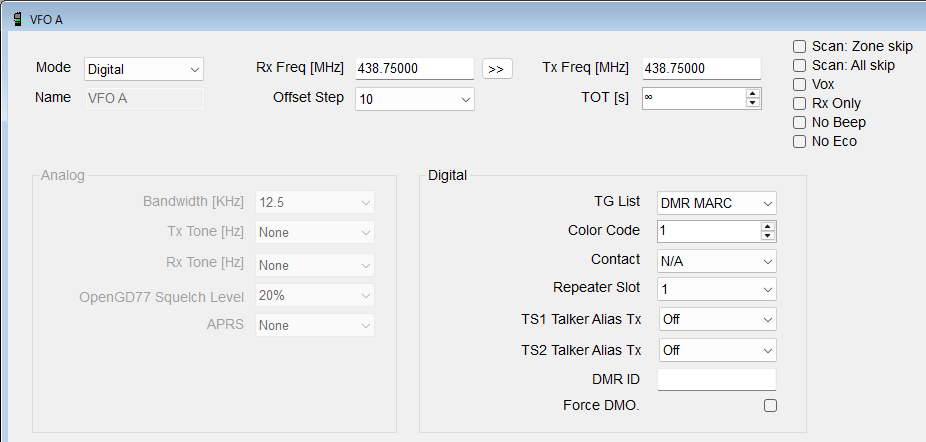

VFOはAとBの二つある。また、それぞれ、AnalogとDigitalの選択がある。

メーカファームウェアでは、そのVFOをAnalogで使うかDigitalで使うかは、ここで選んだもので決定(固定)されていた。

話が先走ってしまうけれど、OpenGD77化してみたところ、AnalogかDigitalかは本体操作で切り替えられる。ここで設定したものが初期値として使われるように見える。ということで、VFO AのAnalogとDigitalの両方に適当な設定をしておくのが良さそう。VFO Bも同様。

Offset Step(チャネルステップ)は20kHzにしたいところだけど選択肢にないので10kHz。

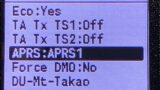

Digitalの方では、TG Listに先程TG 1を入れたDMR MARCを、Color Codeは1を、Repeater Slotは1を選択。おそらく、最低限、これだけ設定すればデジピータのアクセスはできるはず。

書込み

一通り(というか、最低限の)設定が終ったら、これを念のためファイルに書き出してバックアップしておく。

では、いよいよ書込み。

RT3SをケーブルでPCにつないで電源を入れる。今回は普通の書込みなのでDFUモードにはしない。普通に電源を入れる。

ExtrasタブのOpenGD77 supportを選ぶ。

右上の「Write codeplug」を押せば書き込みが行われる。

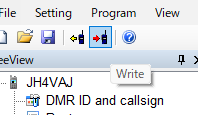

または、メニューの書込みアイコン(赤い矢印が付いている方)を選択すれば、直ちに書き込みが行われる(OpenGD77 Support画面が自動で開いて書込みがスタートする)。

試しにデジピータにカーチャンクしたら応答が合った。大丈夫そう。

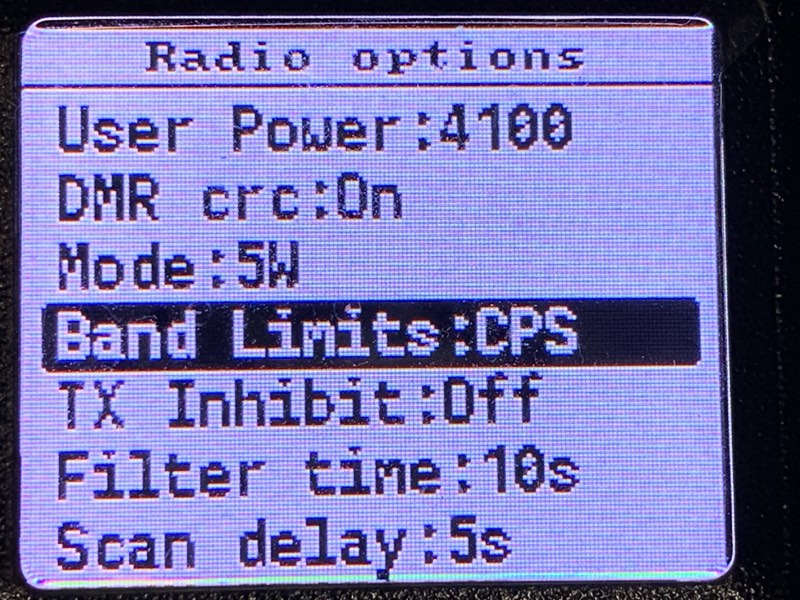

送信周波数制限

メニューを、Options → Radio optionsと辿って、Band LimitsをCPSに設定する。

これでCPSで設定した周波数の範囲に送信が制限される(受信は設定範囲外も可能)。

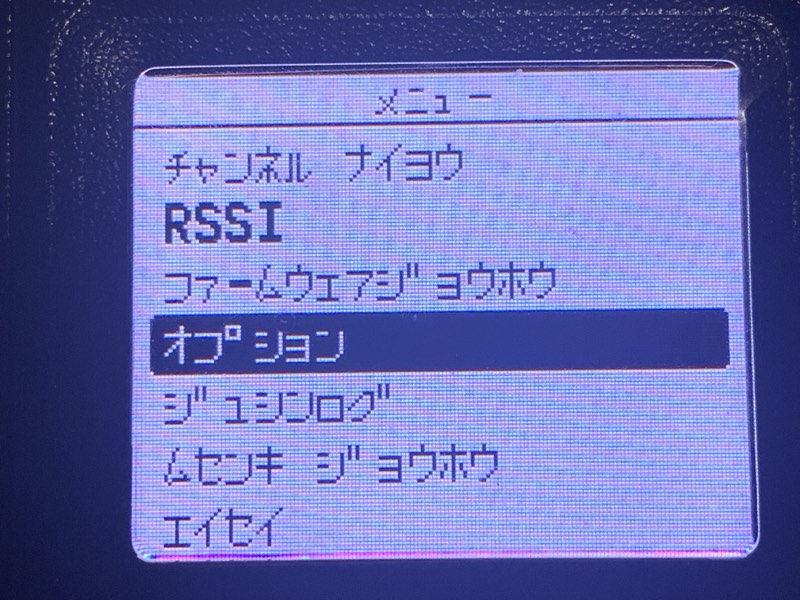

ニホンゴ

せっかくJapanese版を入れてみたのでニホンゴを試してみた。

うーん、フォントが細すぎて見づらい…。カタカナばかり読みにくい。このあたりは好みの問題だとは思うが。

OpenDG77のマニュアル

ユーザガイドはGitHubにある。ただし更新がどこまで追いついているかは不明。

https://github.com/LibreDMR/OpenGD77_UserGuide/blob/master/O…

ディレクトリを遡るとPDF版へのリンクもある。印刷するならPDFの方が良いだろうが、機能が非常に多いので、オンラインで必要なところを探すのが現実的な気もする。

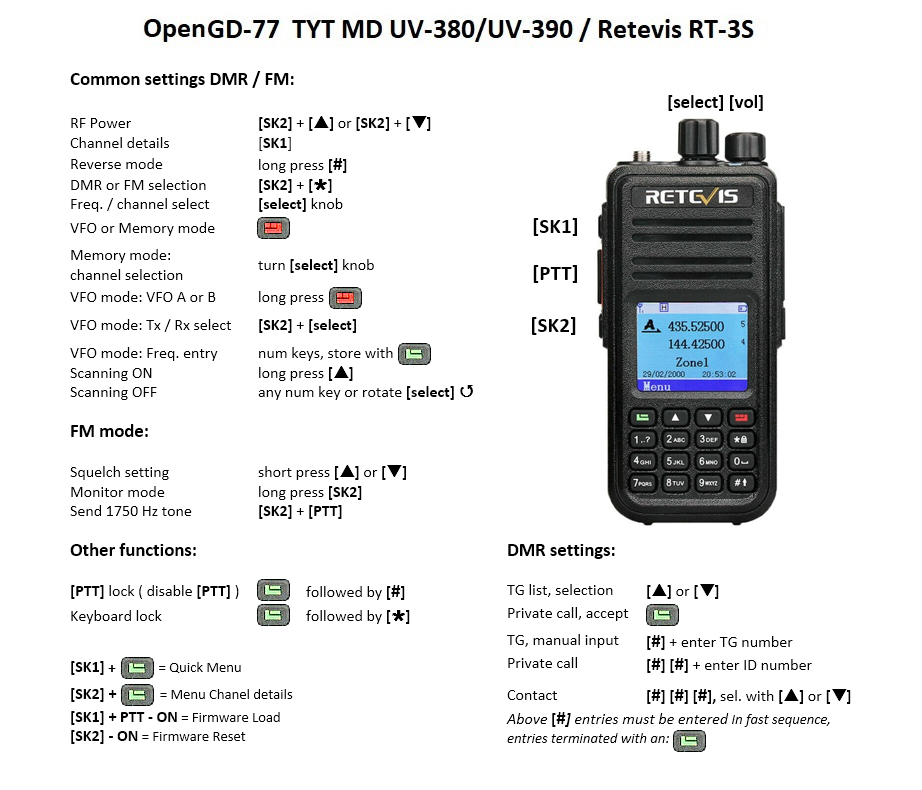

各機種の操作チートシートはこちら。

https://github.com/LibreDMR/OpenGD77_UserGuide/tree/master/m…

RT3Sのものを抜き出しておく。それにしても、このチートシートのRT3Sの画面、メーカファームウェアのものなんだよなぁ…。

あるボタンを押しながら別のボタンとか、あるボタンを押したあとに別のボタンという操作があってややこしい。が、よくよく眺めてみると、SK(サイドキー)は押しながら別のボタン、緑ボタンは押したあとで別のボタンなのかな。

ボタン操作だけでもたくさんあって覚えるのが大変。とは言え、これに慣れてしまえば、機種が違ってもほぼ同じ操作でできるようなので、多機種を使う人にとっては楽なのかも。

とりあえず最初の一歩にはなった。チャネル設定とかはこれから。

以下、メーカファームウェアでの操作関連の記録。

コメント