RETEVISのDMR機の一つであるRT3Sのモニタの機会を得た。届いてすぐに触ってみたが、かなり手強い。周波数すら思ったように変えられない。そこで、まずは、「普通に」使える状態まで持っていく。

なお、入手先はこちらの公式サイト(日本向けの直販サイトみたいな感じ)。おそらく、他の通販サイトよりも安い。

こちらのサイトで購入たものは公式な保証やサポートが受けられるようだ。

外観

箱の中身は、本体、バッテリ、ベルトクリップ、アンテナ、ストラップ、充電スタンド、ACアダプタ、マニュアル(英語)、GPS仕様に関する説明書き。そして、別添でプログラミングケーブルとCD-ROM。

本体上部の右側のつまみが電源スイッチ兼音量ボリューム。中央がチャネル/VFOのロータリエンコーダ。

なお、上の写真では液晶の保護シートに気泡が入っているが、これは一旦はがしてまた貼り付けたため。ちゃんとしたものに貼り直したい。

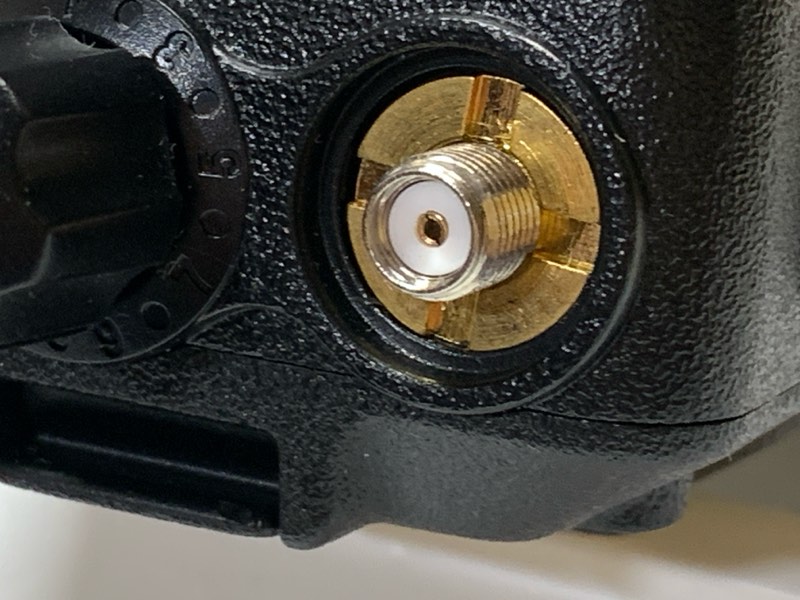

アンテナ端子は日本のアマチュア機で一般的なタイプのSMA-J(UV-K5などとは違う)。

ベルトクリップはバッテリに取り付ける形式。本体上部の「PUSH」はバッテリのロック解除ボンタン。

サイズ感はUV-K5よりも少し大きい程度。重さはだいぶ重く感じるが。

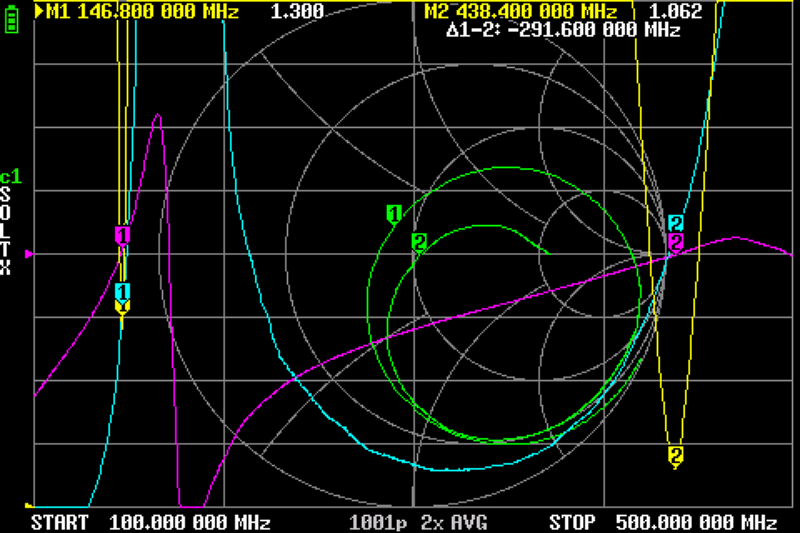

試しに付属アンテナをLiteVNAで測ってみた。

黄がSWR。146MHzあたりと438MHzあたりにSWRが下がるポイント(赤のリアクタンスが0Ωになるポイント)があることがわかる。ただし、これは体をかなり近づけた状態。本体を口に近づけて喋る程度の距離感。体から離れるとボディエフェクトが弱くなってSWRは悪化する(特に145MHz帯の方では顕著)。

充電

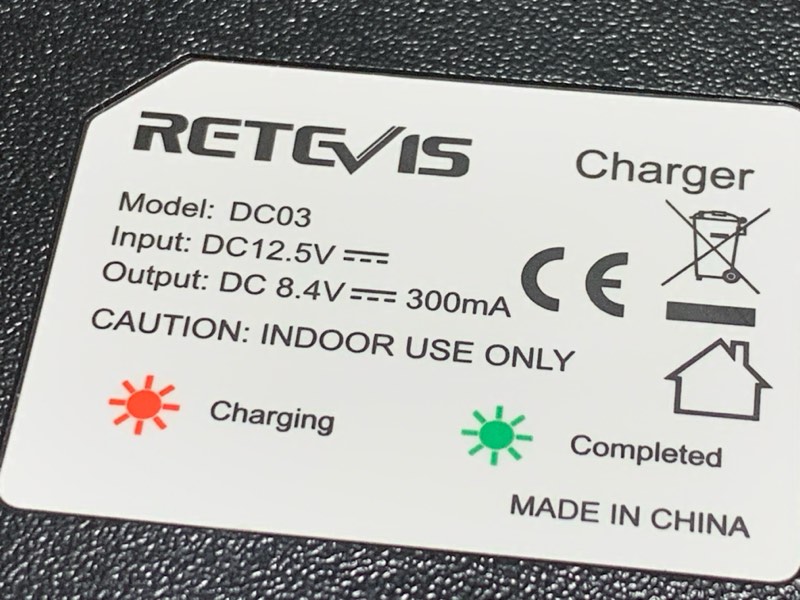

充電器は、出力が12V、500mA。なので、12Vで充電するのかと思いきや、充電スタンドで8.4Vに落としている。出力は300mA。ゆっくりとした充電になりそう。

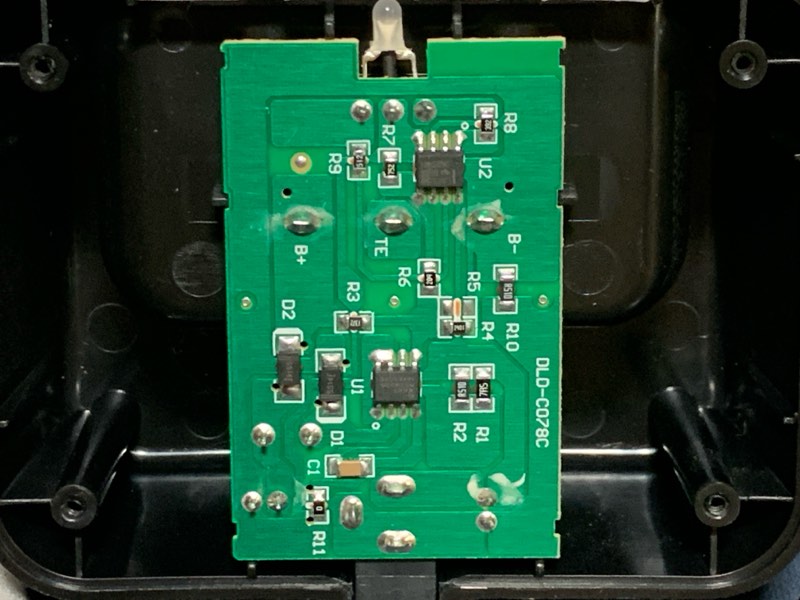

充電スタンドで8.4Vにしているということは、中にレギュレータが入っていそう。

ということで、開けてみる。

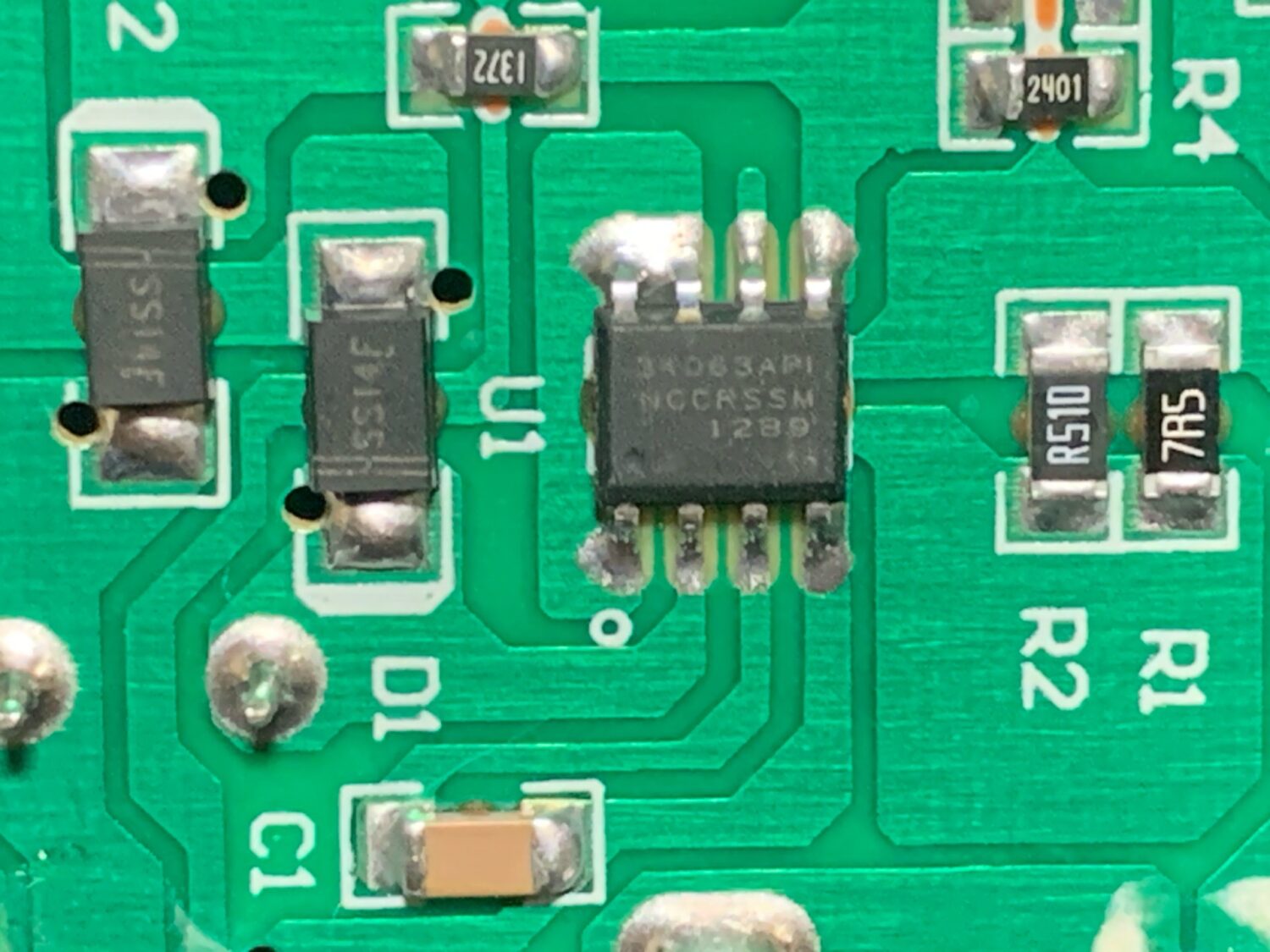

34063A。これはスイッチング式のDC-DCコンバータチップ。

充電器のDCジャックは2.1/5.5mmの極一般的なもの。センタタップ。ということは、付属のACアダプタ以外でも大丈夫そう(スタンド内で所定の電圧にしてくれるのだから)。もちろん、自己責任ってことになるが。 DC-DCコンバータチップの発熱が大きいことがわかった(手で触るのは数秒が限界)。スイッチング式なので入力電圧の違いによる影響は大きくはないだろうとは思うが、付属のACアダプタ以外を使って事故が起きると大問題なので、それはやるべきではない。

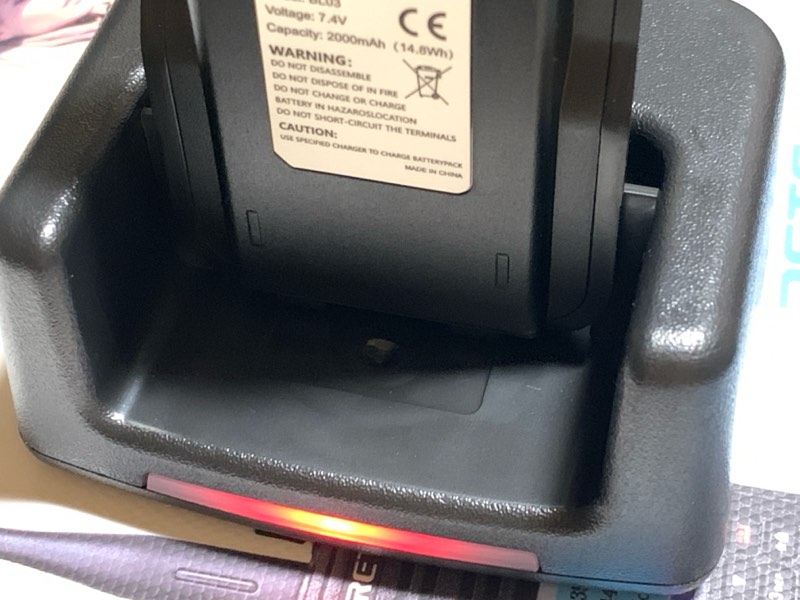

充電中は赤ランプ

バッテリだけでも充電スタンドに立てられる。

充電完了で緑ランプ。

惜しいのは、この充電スタンドを使わないと充電できないこと。RT3S本体にUSB Type-Cでも付けて、本体だけで充電できるようになっていれば良いのに(UV-K5でさえ、それができるのだから)。

スタンドを持ち歩かないと充電できないので、長時間運用なら予備バッテリを用意しておくのがいいかもしれない。

初期化

では、早速運用と行きたいところだけれど、これが大変。まったくと言っていいほど直感的には操作できない。普通に受信できるようになるまでに相当苦労した。何しろ、周波数はプリセットされている数個しか使えない(しかも、アマチュアバンド外)。

そこで普通に受信できるようにするまでを最初に説明する。そのためにも、まずは、初期化方法を押さえておく。

初期化というと、直感的にはメニュー操作で「出荷状態に初期化」ができそうに思うけれど、メニューをいくら見てもそういう機能が見当たらない。初期化すら直感的にはできない。

サポートに連絡してわかったのは、そもそも初期化という概念がないということ。すべては設定ファイルの書き込みで行うようになっており、出荷時の設定ファイルがあるので、それを書き込むことで「初期状態」になるとのこと。

書き込みソフトウェアのインストール

ソフトウェア入手

プログラミングケーブルにCD-ROMが同梱されているが、それは使わない。

RETEKESS.jpのサイトからソフトウェアをダウンロードする。

ここの「取扱説明書」のタブを開く(将来は変わるかもしれないけど、この記事を書いている時点ではこのタブ)。

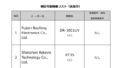

ページを下がっていって、「無線機」の中に「RT3S DMR無線機」があるので、これを開くと下のようになる。

一応、直リンクはこちら。

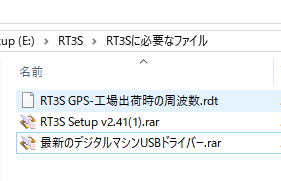

このリスト中の「工場出荷時の設定に戻す」をクリックすると、「RT3S.rar」というファイルがダウンロードされる。

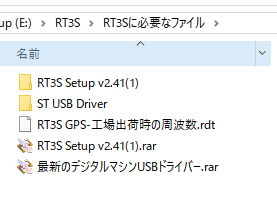

ソフトウェア展開

これをrar対応のツール(7-Zipなど)で展開する。

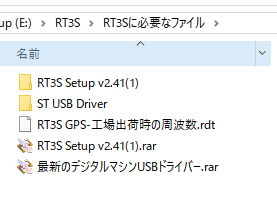

さらにrarファイルが出てくるので、これらも展開しておく。

インストール

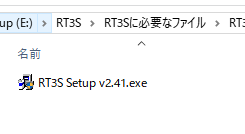

展開して出てきた「RT3S Setup v241(1)」フォルダを開くと同名のexeファイルがある。

これを実行するとソフトウェア(CPS RT3S)がインストールされる。

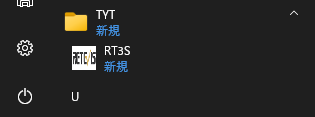

インストールされる場所は、TYTフォルダの中。

初期化情報の書込み

RT3S接続

RT3S本体にプログラミングケーブルをしっかり挿し込んで電源を入れる。

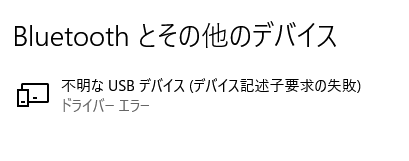

「Digital Radio in USB mode」として認識される。

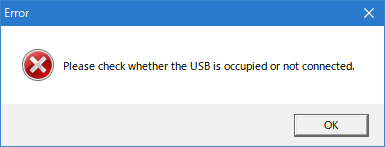

ケーブルがしっかり差し込めていないととエラーになる。

こうなってしまったら、RT3Sの電源を切って、プログラミングケーブルをしっかりおくまで挿し込んでから、RT3Sの電源を入れ直せば正しく認識されるはず。

ソフトウェア起動

先ほどインストールしたソフトウェアを起動する。

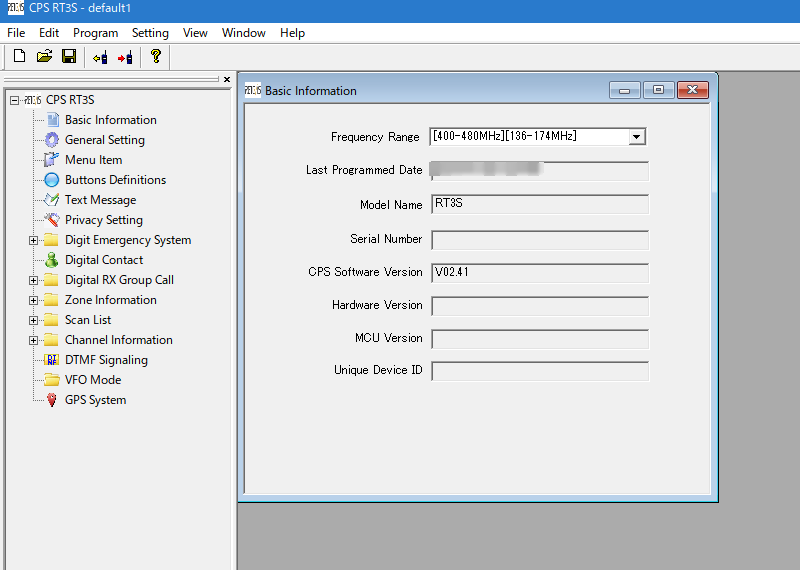

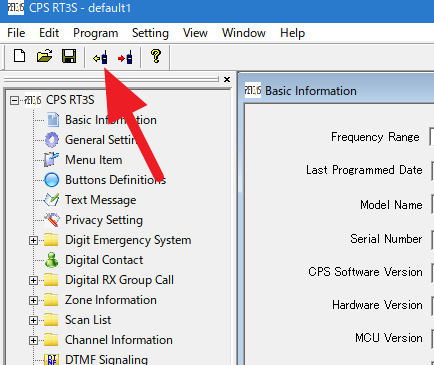

CPS RT3Sというツールが立ち上がる。Customer Programming Softwareというものらしい。

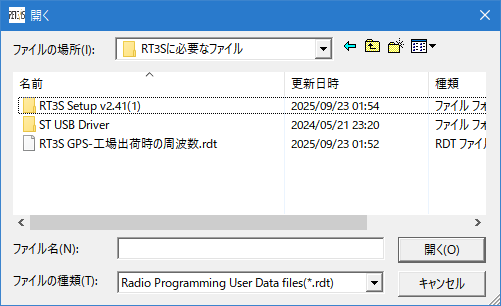

動作テストを兼ねて、RT3Sから情報を読み込んでみる。

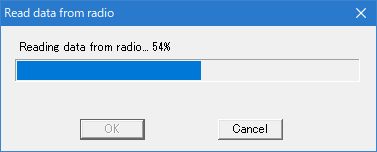

読込みボタンを押す(または、Programメニューを開いてRead Dataを選択)。

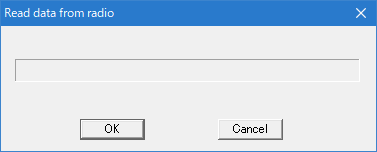

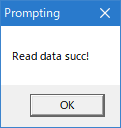

データ読込み用のウィンドウがポップアップする。「OK」ボタンを押せばデータが読み込まれる。

次のようにエラーになってしまったら、必要なドライバがインストールされていない。

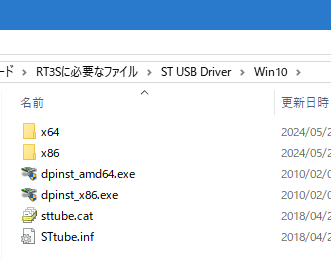

先ほど展開しておいた「ST USB Driver」フォルダを開く。

Windows 10の64ビット版の場合は「dpinst_amd64.exe」をクリックする(Windows 11のフォルダはないがWindows 10のもので大丈夫(あるいは、インストール不要かも。未確認))。

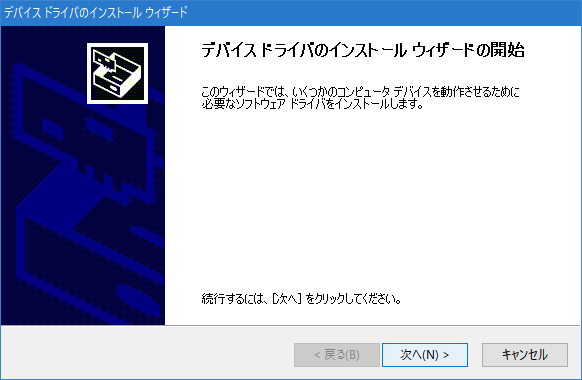

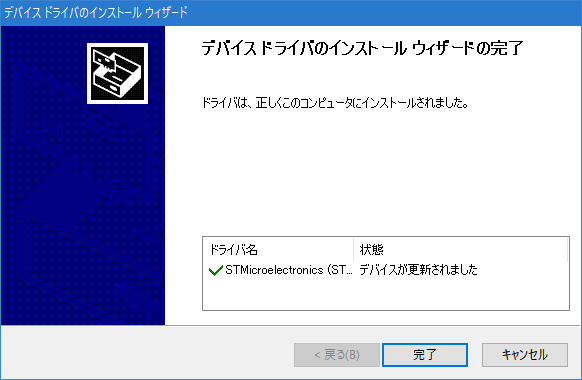

指示に従ってインストールする。

これで、先程のデータ読み込みの「OK」ボタンを押せば、今度はエラーにならずに読み込まれるはず。

ここまで来れば、RT3Sとソフトウェアの接続はOK。

初期化データ読込み

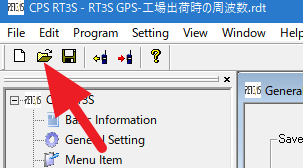

ファイルを開くボタンを押す(または、Fileメニューを開いてOpenを選択)。

「RT3S GPS-工場出荷時の周波数.rdt」を選択して読み込む。これで、「初期状態」がセットされる。

データの書込み

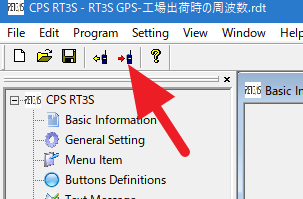

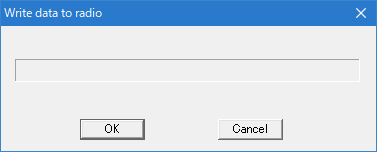

書込みボタンを押す(または、Programメニューを開いてWrite Dataを選択)。

データ書込み用のウィンドウがポップアップする。「OK」ボタンを押せばデータが書き込まれる。

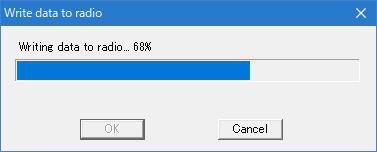

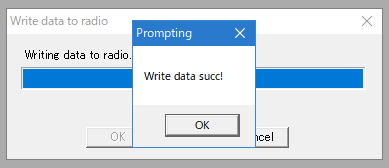

読込みと違って、書込みがスタートするまでに数秒の間があり、ちょっとヒヤッとするが、そのまま待つ。書込み速度も読込みよりはずっと遅い(数十秒かな)。

書込み完了。RT3Sが自動的に再起動する。

VFOモードの利用

では、いよいよ、普通に(?)使えるようにする。

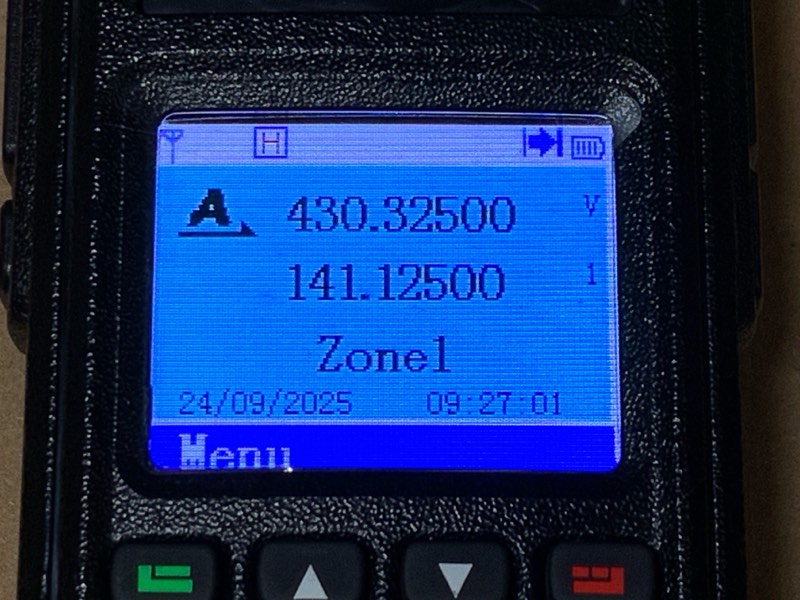

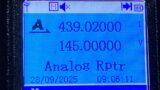

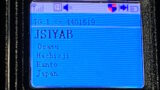

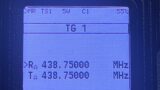

先程の手順で初期化データを書き込んで起動すると、上の写真のようになっているはず。周波数が二つ表示されており、その右端に「1」のように数字が表示されている。この状態では、VFOは使えない。上部中央のツマミを回しても、10キーを操作しても、プリセットされたチャネルの選択になる。

「VFOモード」にするには、赤ボタン(「- -」の表示がある)を長押しする(3秒位、表示が変わるまで)。

周波数の右側の表示が「V」に変わる。これでVFOモードになり、ツマミや10キーで任意の周波数を指定できるようになる。

上の写真では、操作対象として上が指定されている。下向き三角ボタンを押すと操作対象が下に移る。こちらでも赤ボタンを長押しするとVFOモードに切り替わる。赤ボタンを長押しする度にトグルする。

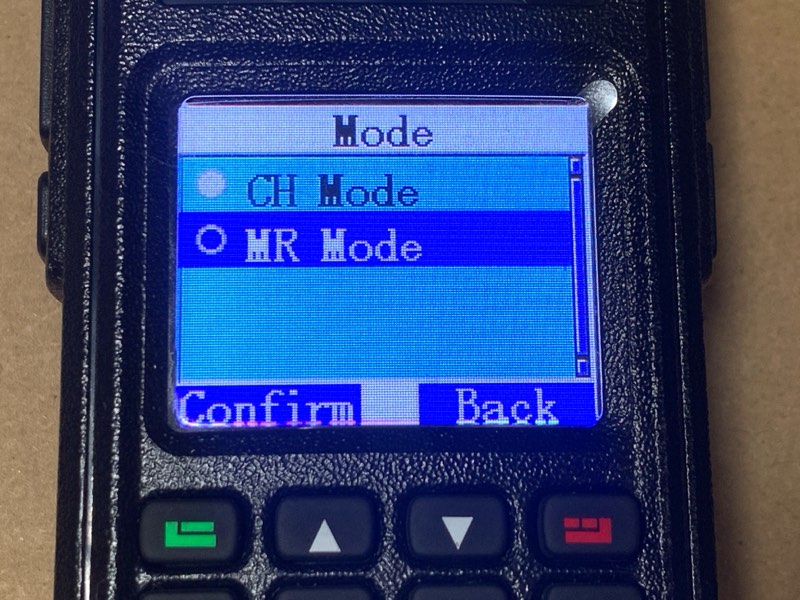

VFOモードを使うには、MR Modeにしておかなければならない

なお、VFOモードを使うには、「Mode」が「MR Mode」になっていなければならない。

この確認は、メニューで、Utilities → Rado Settings → Mode とたどる。なお、メニューの構成は、書き込まれている設定によって変わるようだ。

もし、これが「CH Mode」になっていたら、「MR Mode」に変更したうえで、赤ボタンの長押しでVFOモードが使えるようになる。

赤ボタンを長押ししてもVFOモードにならない場合

この無線機、特殊モードがあるようで、そのモードになっているとVFOモードが使えない。赤ボタンを長押ししてもVFOモードにならない場合は、この設定になっている可能性が大。通常のモードにするには、本体左にあるボタンのうち、上と下を同時に押しながら電源スイッチを入れる。

これでモードが切り替わる。このあとは、上の手順でVFOモードに設定できるようになるはず。

なお、この特殊モードは、この二つのボタンを押しながら電源スイッチを入れる度にトグルする。

お勧めの最低限設定(アナログ機として)

以下のように設定すると、とりあえず、普通のアナログ機として使えるようになる。RT3SはDMR機なのでアナログ機として使ったのでは面白くはないけれど、最初の一歩として。

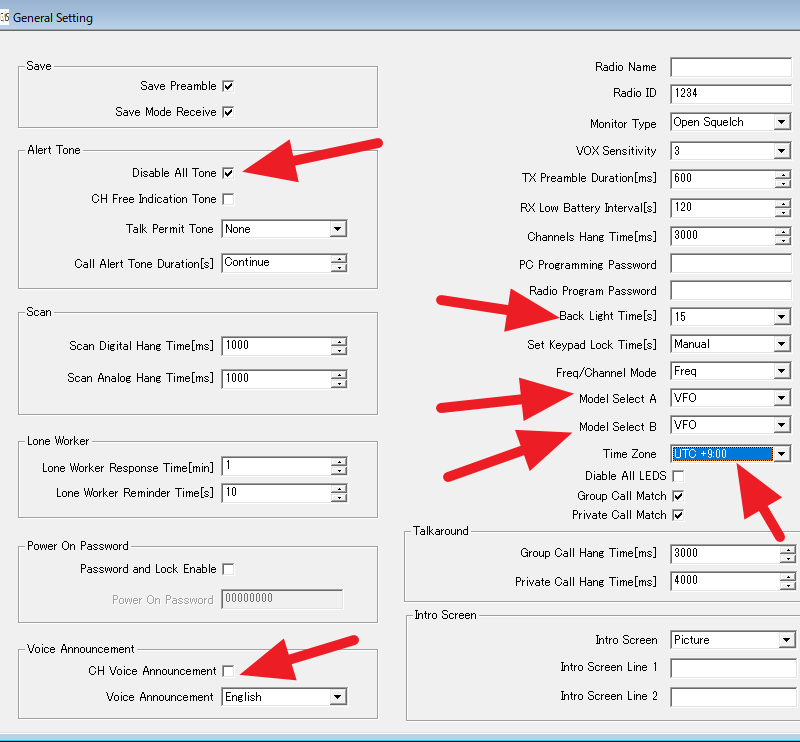

まず、General Settings。

何か操作する度にでかいビープ音がなるのがやかましいのでこれを止める。「Disable All Tone」にチェックを入れる。なお、これは本体のメニューからでも設定できるが、ここでついでに設定しておく(本体メニューで操作できるので、後で解除(有効化)することも可能)。

また、チャネルモードで、チャネル番号をいちいちアナウンスされるのも鬱陶しいので「CH Voice Announcement」のチェックを外す。

「Back Light Time」は15秒が最長(または、常時点灯)。

「Model Select A」と「Model Select B」は「VFO」に設定。これを設定すると、上でVFOモードへの変更方法を説明したけれど、あのような操作は不要で、デフォルトでVFOモードになる。そもそも、メニューから「Mode」の項目がなくなる。なので、このメニューの「Model Select」は「Mode Select」のミススペルじゃないかと思う。

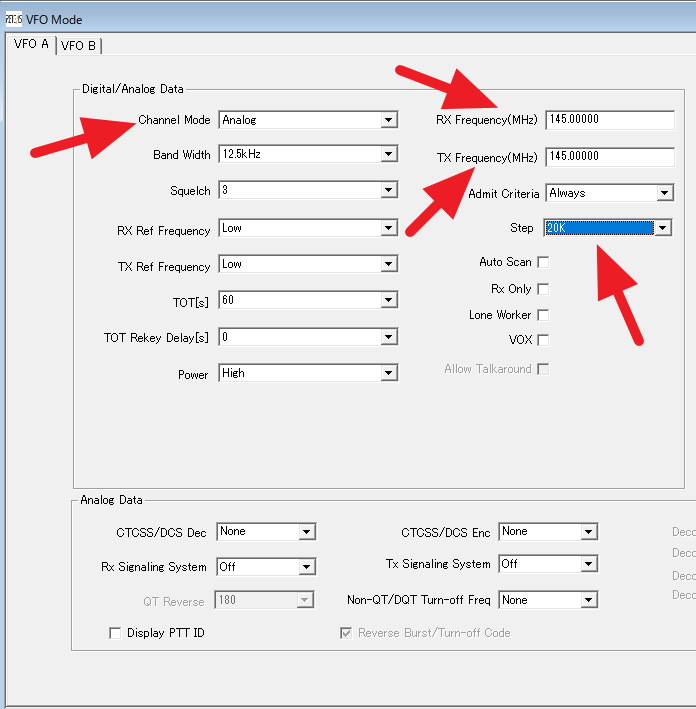

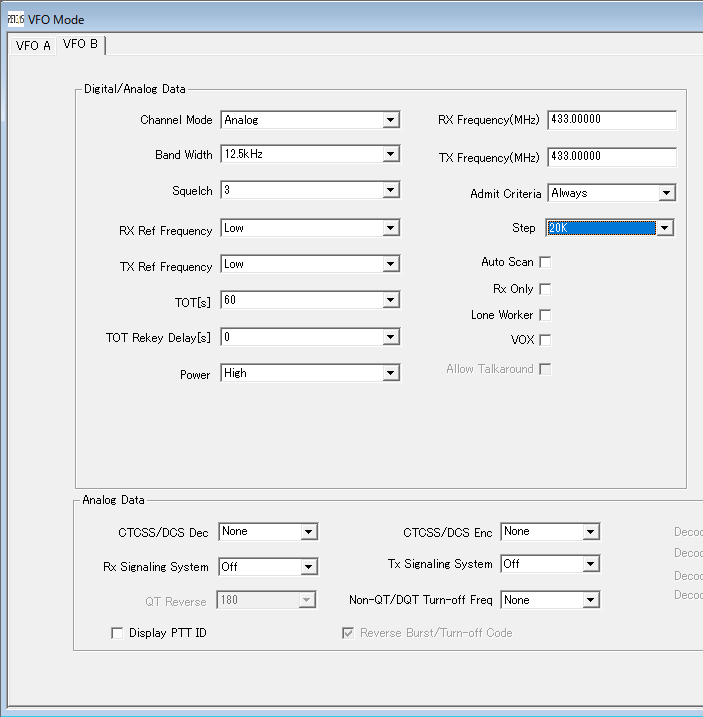

続いて、VFO Mode。VFO AとVFO Bの二つのタブがある。

「Channel Mode」は「Analog」を選択する。

「RX Frequency」と「TX Frequency」に希望の周波数を設定する。ここでは、145.00MHzとした。小数点以下の桁数が多いが、0は入力しなくても良いみたい(自動補完)。ここでは「145」だけを入力した。

「Step」は「20K」を指定。これでツマミを回すと20kHzステップで周波数が変えられる。なお、10キーを使えば、この設定に関わらず、任意の周波数を設定できる。

VFO Bも同様に好みに合わせて設定する。

これで書き込めば、通常のアナログ機として使える。VFOツマミは20kHzステップで動くので快適。

ソフトウェア入手に関する補足

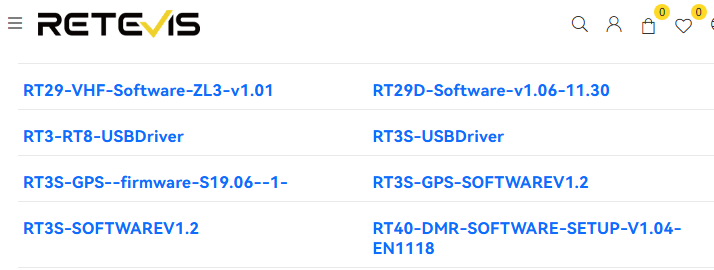

設定ツールは他にも提供されている。

「RT3S-GPS-SOFTWAREV1.2」がそれ。

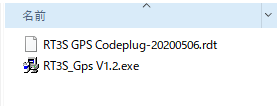

ダウンロードして展開するとこのように二つのファイルが入っている。exeが設定ソフト(のインストーラ)。rdtが設定ファイル。これも「出荷時設定」の一つということなのだろう。

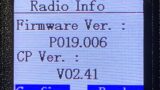

なお、ソフトのバージョンが違う。こちらは見ての通り、V1.2。先程のものはV2.41。バージョン番号がずいぶん違うが、こちらでも使えるみたい。設定ファイルの互換性は不明。

また、こちらにはUSBドライバは含まれていない。上のリストにある「正式なUSBドライバー」をダウンロードすればよいのだろうと思うが未確認。

また、retevis.comからでも入手できる。

こんな感じで並んでいる。こちらにあるのは、V1.2のようだ。

ここまでの使用感(改善してほしい点)

- USB Type-Cで充電できるようにして欲しい。充電スタンドを持ち歩きたくない。

- 音量調節が雑すぎ。

- 0の次は1とデジタル的に変化するのだけど、1でもかなり音が大きい。もっと音量を絞れるようにして欲しい。

- その後も、2、3、4とステップで変化する(最大18)が、変化量が大きすぎ。もっと細やかに調節できるようにして欲しい。刻みが荒すぎるというか。アナログボリュームの感覚で滑らかに変化して欲しい。

- 「Disable All Tone」にしても、モニタ(スケルチ強制解除)のときだけはビープ音が鳴ってしまう。しかも爆音。これはやめて欲しい。どこかに設定があるのかもしれないけれど、見つけられない。

- Sメータを付けて欲しい。信号強度を表す表示はあるのだけど、携帯電話のような5段階(?)のレベル表示で、イマイチ。

- 「Back Light Time」のタイムアウト時間の最長が15秒なのは短すぎ。

- もっと長く設定できるようにして欲しい(1分くらい表示しておきたい)。

- または、受信中は常時表示する機能。現状は、受信中でも(最大)15秒で消える。

- バックライトが消えると電源が入っていることの表示が何もない。電源切り忘れにつながる。

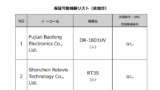

RETEVIS, RETEKESS, Ailunce

これらの三つは、伊塞尔公司科技有限公司(中国企業)のブランドだそうだ。

RETEVISは主にトランシーバ(ハンディ、モービル)を扱っている。

RETEKESSはそれ以外の様々な通信機器やラジオ(受信機)。

日本では、retekess.jpですべて扱っているようだ。

AilunceはRetevisのサブブランドという位置づけらしい。アマチュア機にフォーカスしているみたい。ここでの情報はRETEVISブランドの無線機にも当てはまると考えて良いそうだ。

コメント