ハディサイズのオシロスコープがBanggoodから送られてきたので試してみる。

仕様

主な仕様を抜き出しておく。

| ディスプレイ | 4.3”, IPS, 480x272px |

| チャネル数 | 5 |

| アナログ帯域幅 | 1MHz |

| サンプリングレート | 3MHz (3ch), 1.5MHz(4ch以上) |

| 最大測定電圧 | ±10V |

| 水平軸 | 1μs~1s/div |

| 垂直軸 | 4mV~4V/div |

| 垂直軸解像度 | 8bit |

| バッテリ | 18650(200mAh) |

| バッテリ動作時間 | 最大3時間 |

| 寸法 | 150x100x32mm |

| 重量 | 350g |

外観、内容物など

販売形態にいくつかあるが、今回はプローブ付きで、Wi-Fiなしのものを送ってもらった(技適を通っているとは思えないので)。プローブが5本もあるとなんだか迫力というか圧力というか、すごい。

充電式だけど、充電器はついてない。 USBケーブルのみ。

マニュアルはボタン類の説明と仕様一覧程度。詳しい操作方法の記載はない。

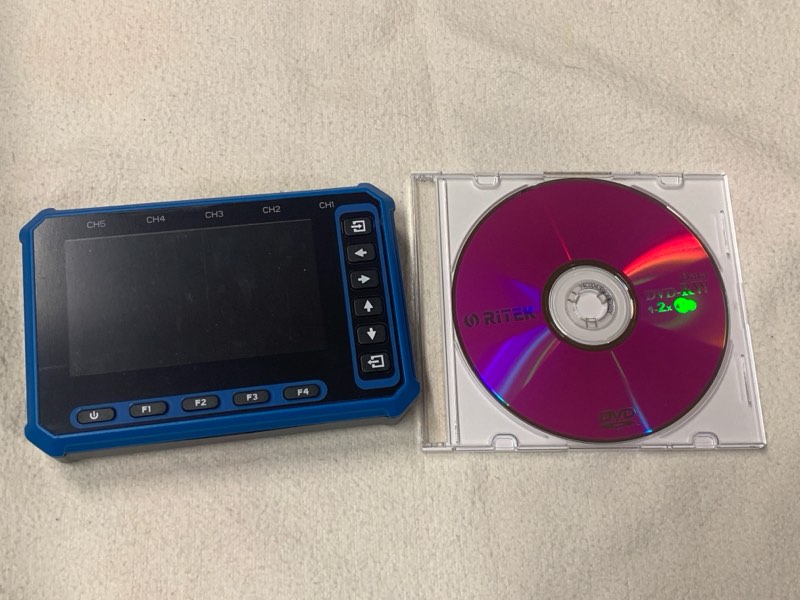

サイズ感は下の写真で。

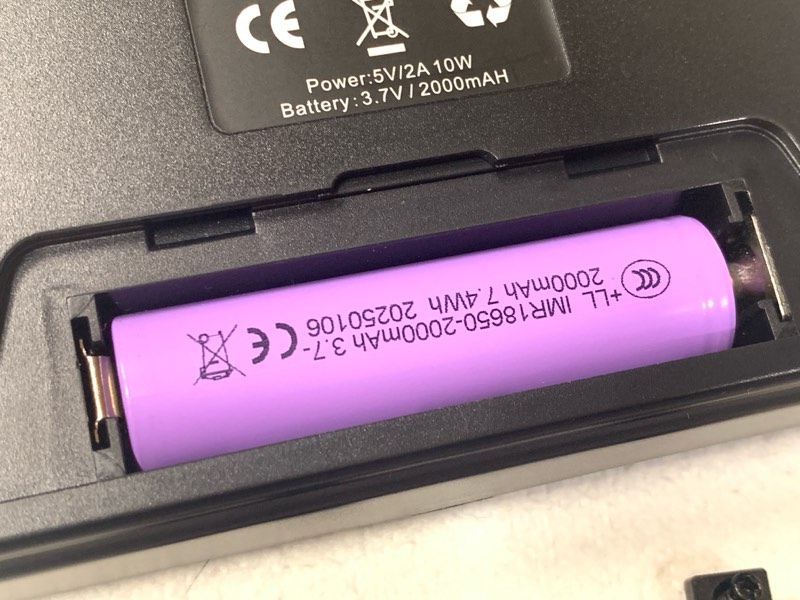

バッテリは仕様通り18650。多分、生セルタイプ。

操作など

上に書いたように、マニュアルには詳しい操作方法の説明はないので手探り。見た目がシンプルだし、オシロスコープなのでなんとかなるだろう。

小さい筐体にBNCコネクタが5つも並んでいるので、基準信号の端子は隅に追いやられてちょっと掴みづらい。

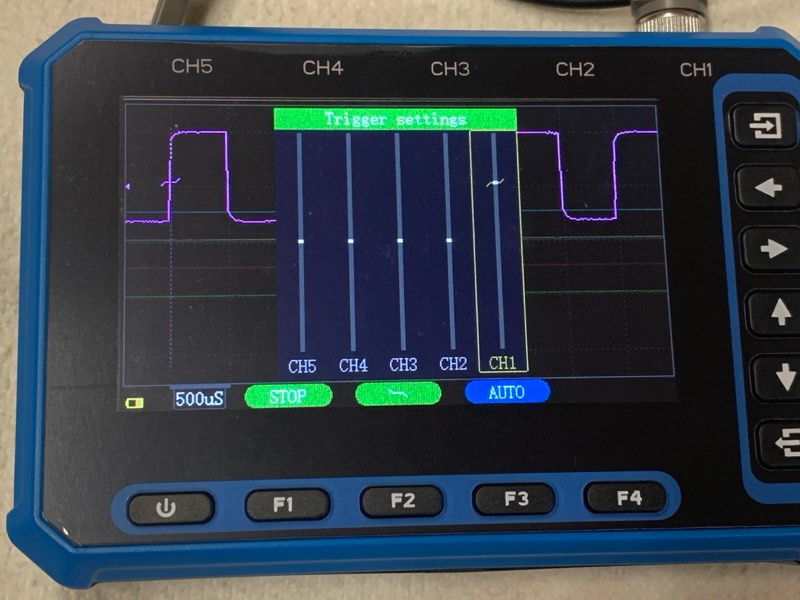

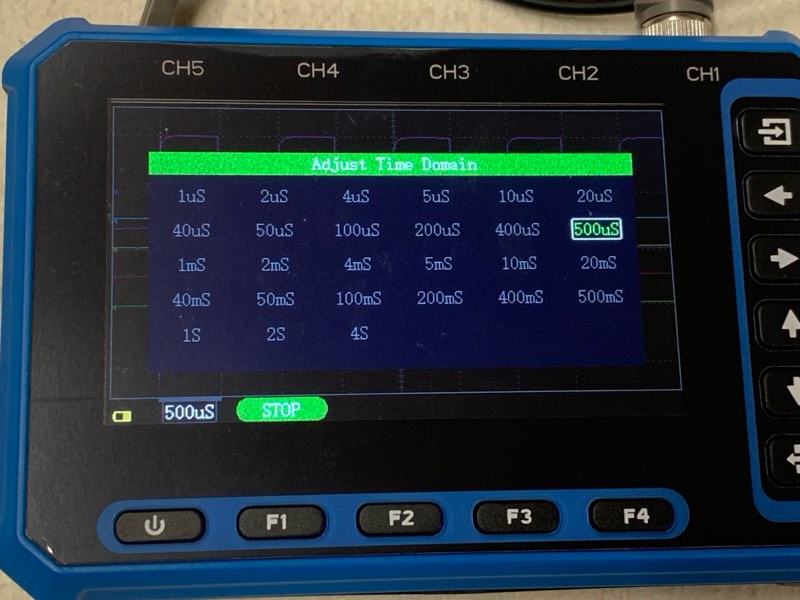

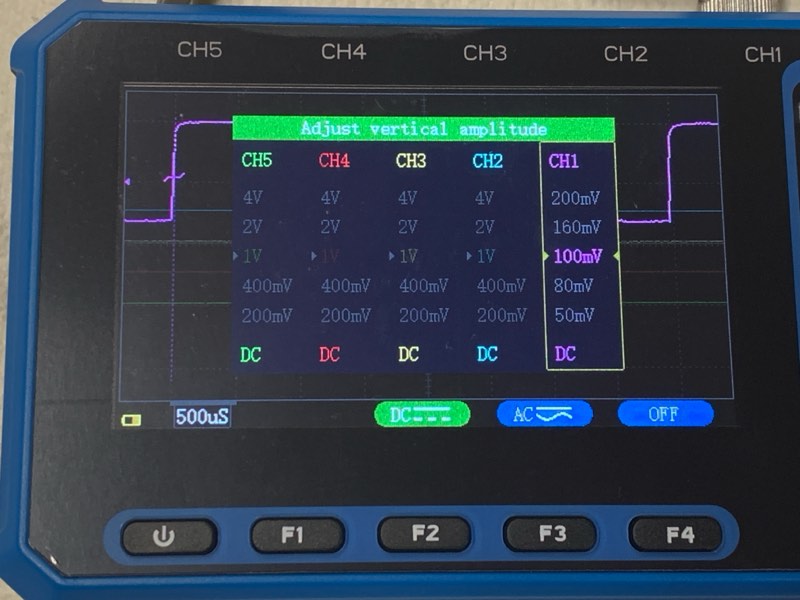

画面はタッチ式ではない。すべてボタン操作。メニューを開いてそこから選ぶというような感じ。

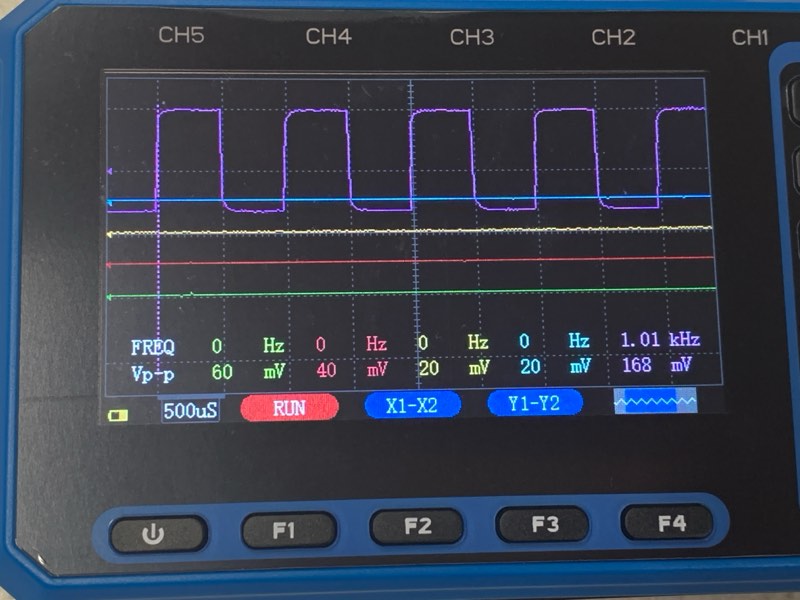

周波数や電圧など、いくつかの測定項目はある。ただし、chごとに選ぶことはできず、すべてのchで表示する。また、測定値の表示はSTOP状態のときだけ表示される(RUN中は表示が消える)。

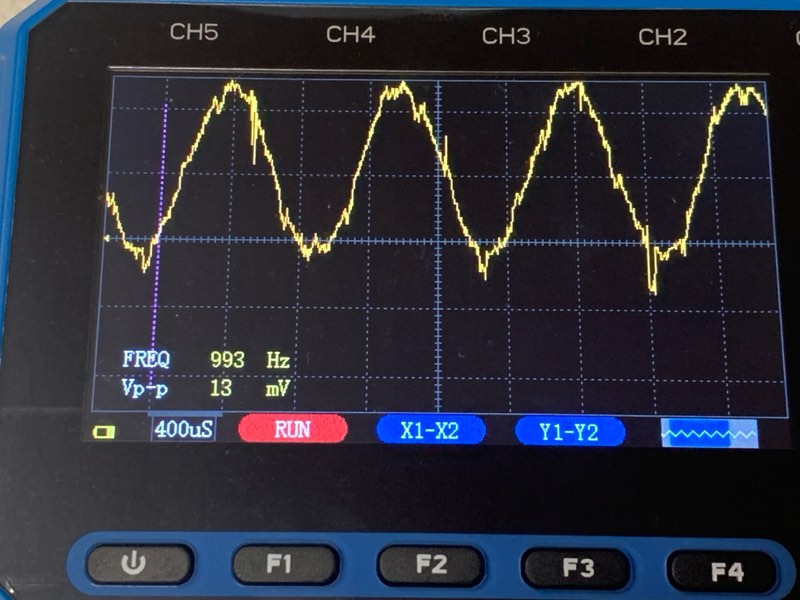

上の写真は、基準信号を測定したもの。周波数は仕様に1kHzと記載されていたが電圧の記載はなかった。168mVと表示されているので、ブローブをx10にしているから1.68Vppということになる(x10を補正医表示する機能はない)。仕様に電圧の記載がないので見てもしょうがないのかもしれない。

プローブの調整をやっても波形は結構なまって見える。アナログ帯域が1MHzだとこんなものなのかなぁ?

トリガ位置は画面中央ではなくて、画面の左端の方(~みたいなアイコンが付いているところ)。移動できないかとあちこちいじってみたけれど見つからず(できなさそう)。

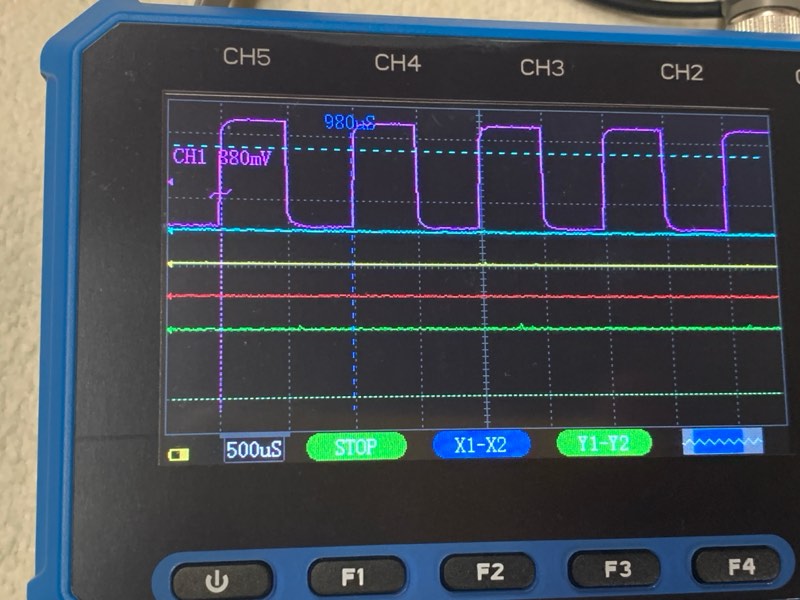

カーソルは出せるけれど、横も縦も一本だけ。基準点が固定されている。横軸は左から一本目のスケールのところ(トリガ位置と同じ)。縦軸も下から一本目のスケールのところが基準。ないよりはいいかもしれないけれど、使い勝手が悪い。

画面上に水平軸の設定値は表示されるが、垂直軸の設定は表示されない。

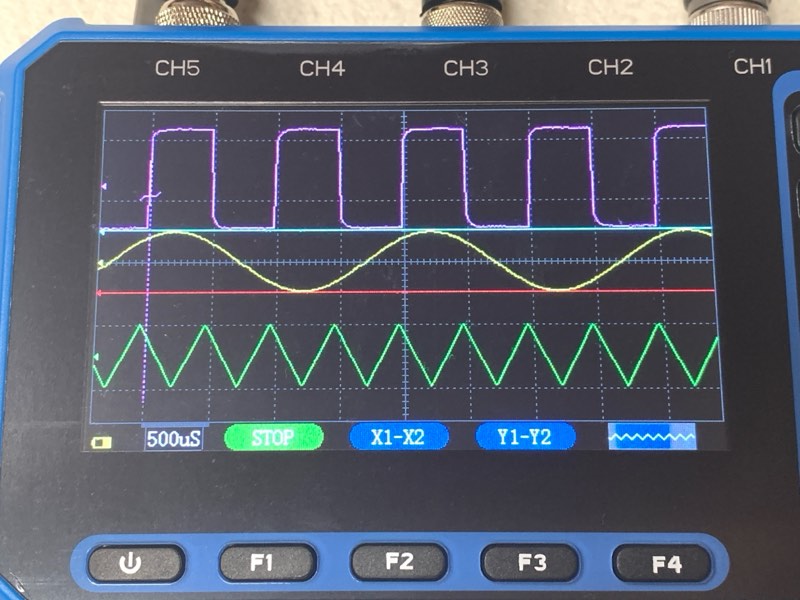

試しに3ch同時表示してみた。5ch出してみたかったけれど、適当な信号源が5つもなくて。

波形のスクリーンショット機能などはなさそう。PCにつなげられるようなのでそちらでなら保存機能なども用意されているかもしれないけれど、こういうコンパクトな測定機にいちいちPCを持ち出すのもなんだか違う気がする。

スマホ連携機能もあるようだけれど、Wi-Fiの技適の問題がありそう(なので、今回はWi-Fiなしモデル)。

能力テスト

アナログ帯域チェック

このオシロのアナログ帯域は1MHzとのことなので、それをチェック。シグナルジェネレータから正弦波(2Vpp)を入れてみる。シグナルジェネレータとは同軸ケーブルで直結。

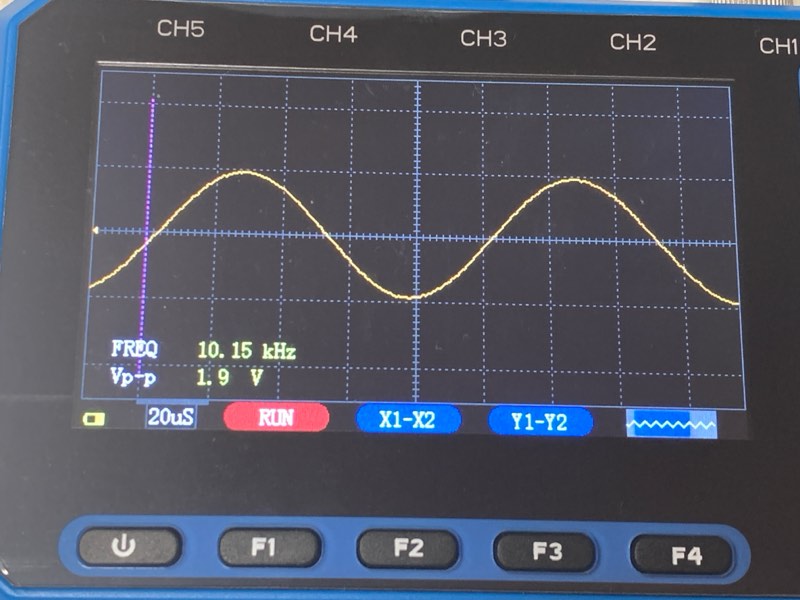

まず、10kHz。

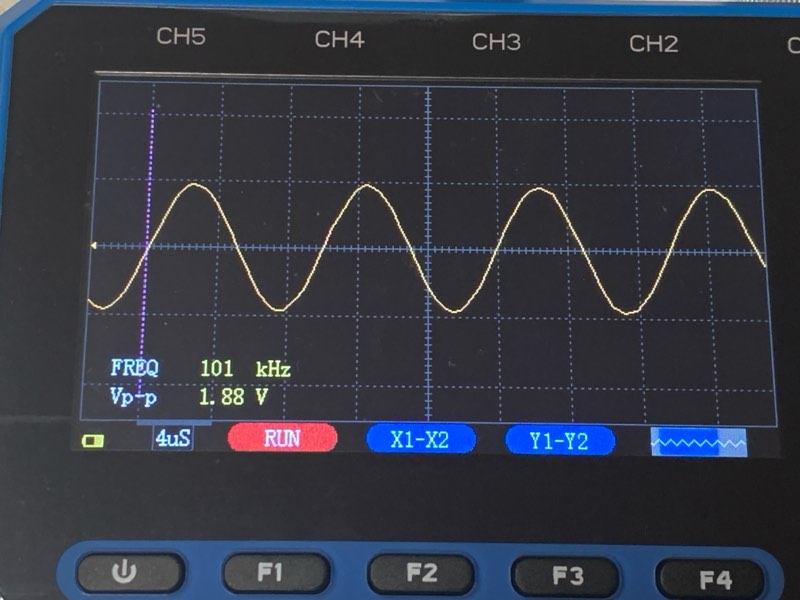

100kHz

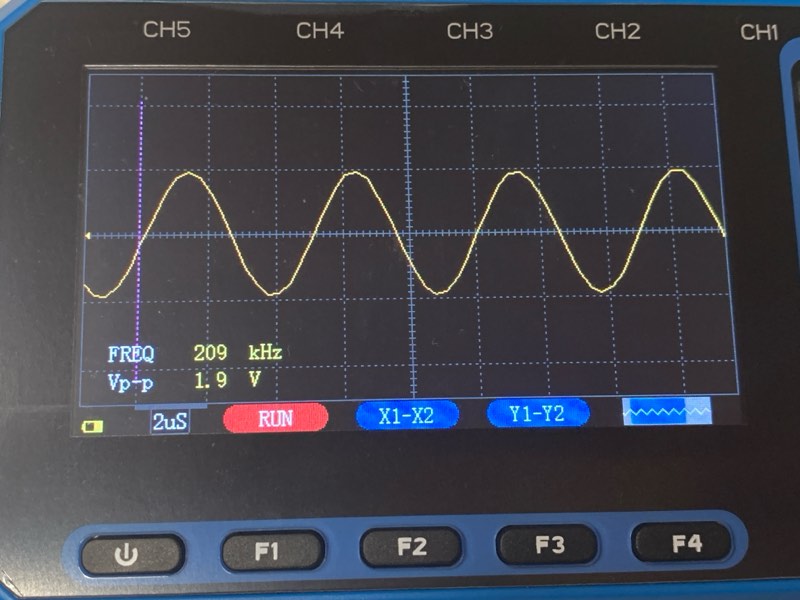

200kHz

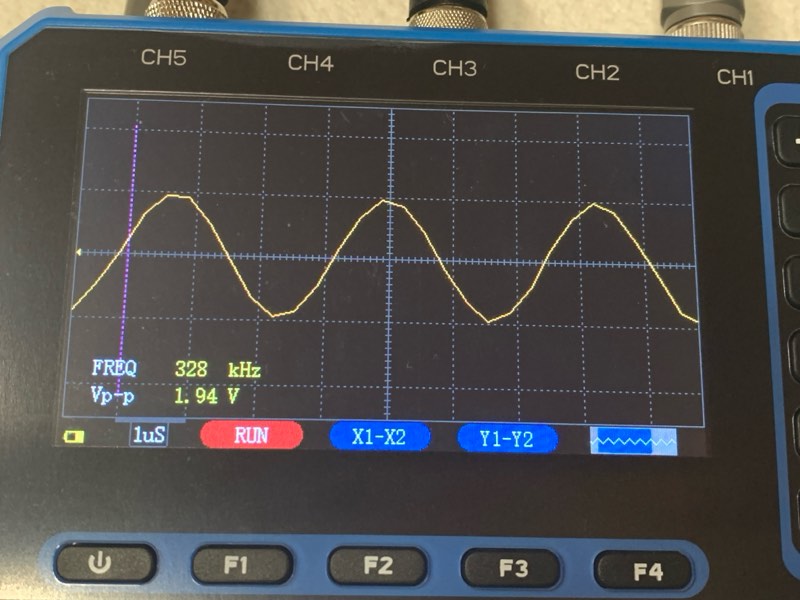

300kHz

このあたりからだいぶ怪しくなっていく。とは言っても、波形を正しく測定するには、アナログ帯域は信号の周波数の少なくとも3倍以上必要と言われているので、1MHzという仕様で300kHzの信号ならこんなものだろう。

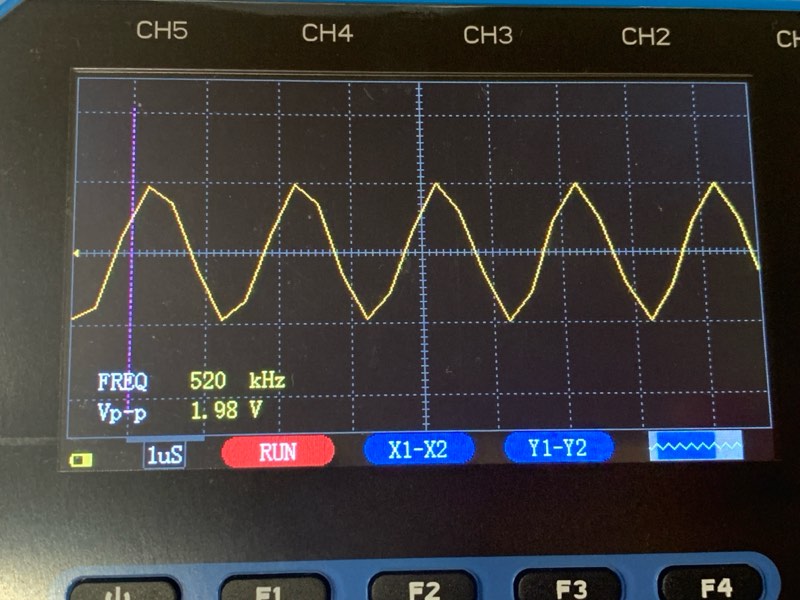

500kHz

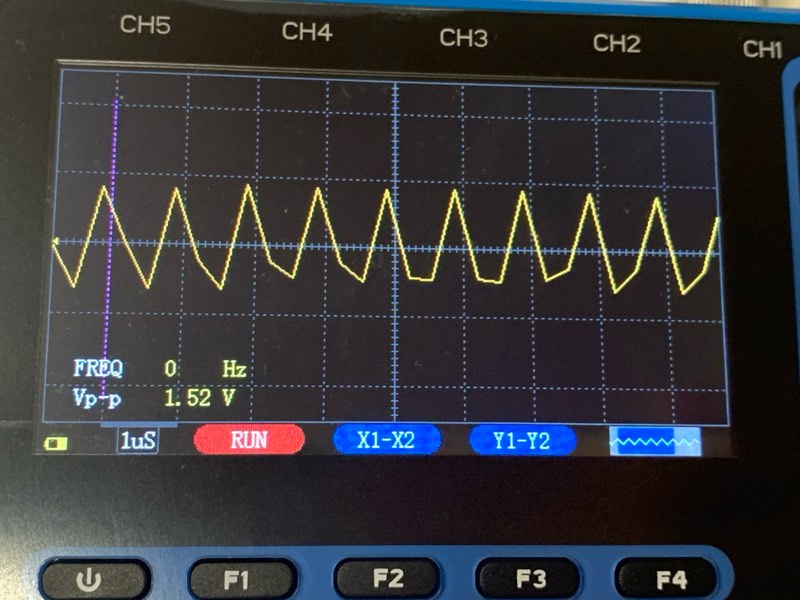

1MHz

アナログ帯域の定義は測定値が70%になる周波数。2Vppの入力に対して、1.52Vppなので、これも大体仕様どおり。

微小電圧

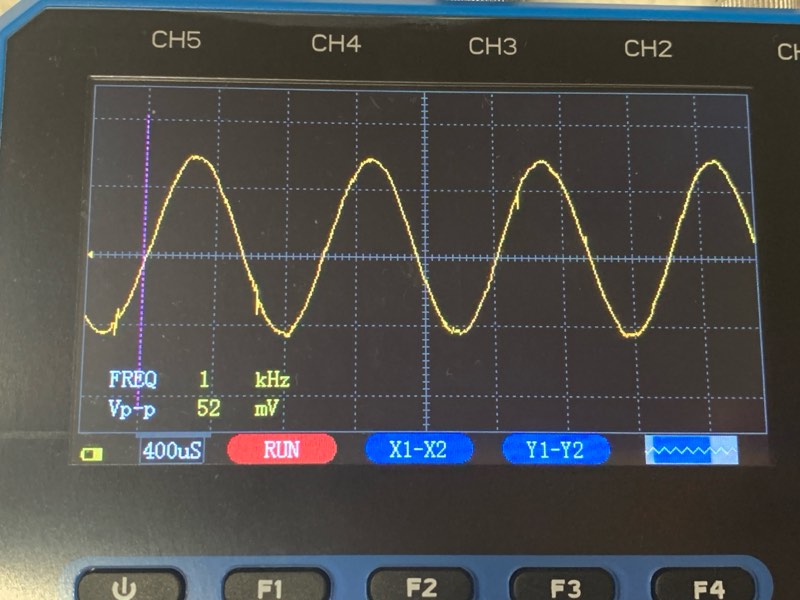

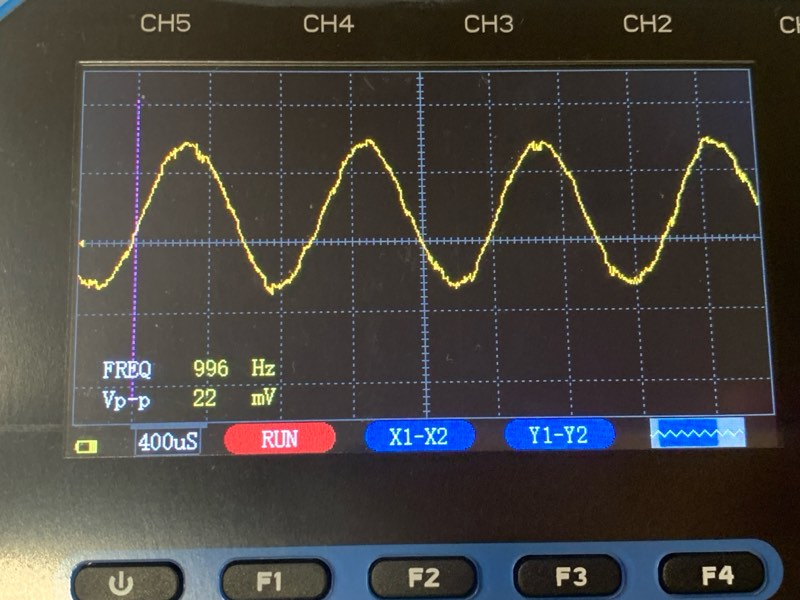

続いて、小さい電圧のチェック。先程と同様にシグナルジェネレータから入力。同軸ケーブルで直結。

1kHz、正弦波、50mV

20mV

10mV

まとめ(クーポンなど)

アナログ帯域1MHzは仕様通り。販売ページでもlow-frequencyの表示があるので、オーディオ帯域あたりがターゲットなのだろう。

使い勝手はかなり独特。正直なところ、あまり良いとは思えない。

小型で5chの表示に魅力を感じるかどうかが、これの選択ポイントだと思う。

【クーポン】

- クーポンコード: BG94924e

- 適用価格: $43.99~$77.99(構成による)

- 有効期限: 2025-11-30

コメント