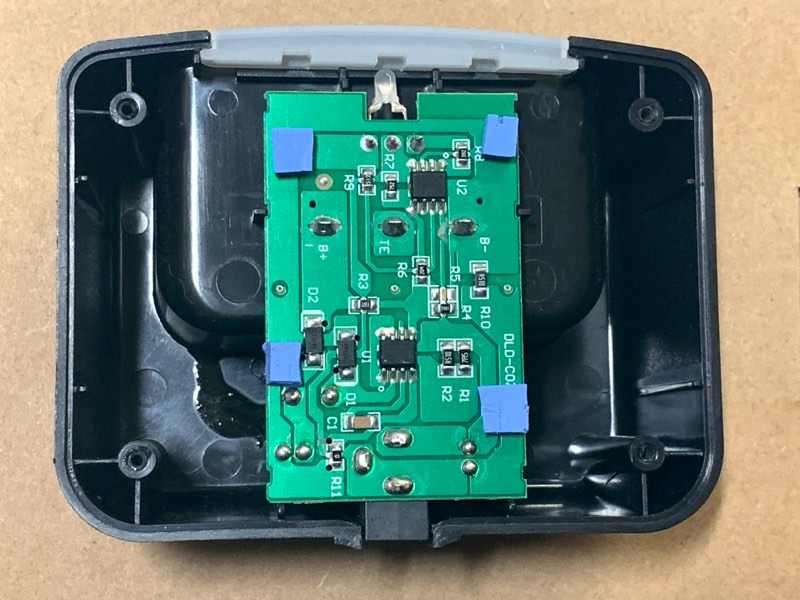

RT3Sの充電スタンドのICチップ(DC-DCコンバータ)が結構発熱するようなので、様子の確認と対策。

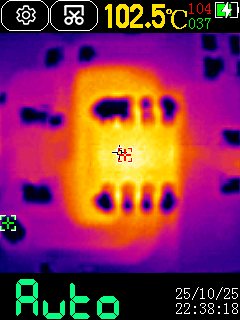

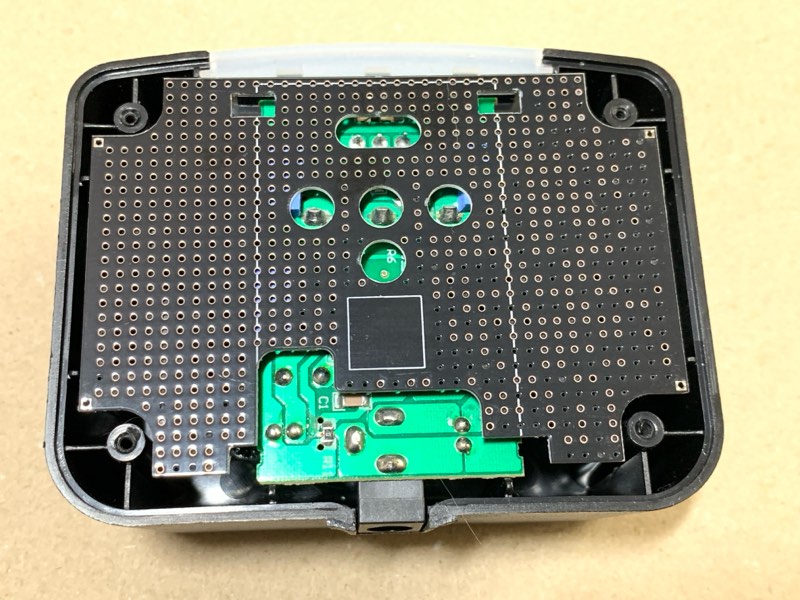

まず、測定。サーマルカメラで見た様子。

いまいち見方がよくわからないのだけど、多分、上の大きな数字が画面の中央(黒十字)の温度。その横の赤が最高温度地点(赤十字)、緑が最低温度地点(緑十字)の温度だろうと思う。ただし、温度の確度もよくわからない。高そうだ、低そうだの参考程度。

チップに寄ると100℃を超えた数字を表示するけれど、指で数秒間は触れるのでそこまで暑いとは思えない。このカメラ、こんなに寄って測定してはいけないのかもしれない。ともかく、結構高いのは間違いない。

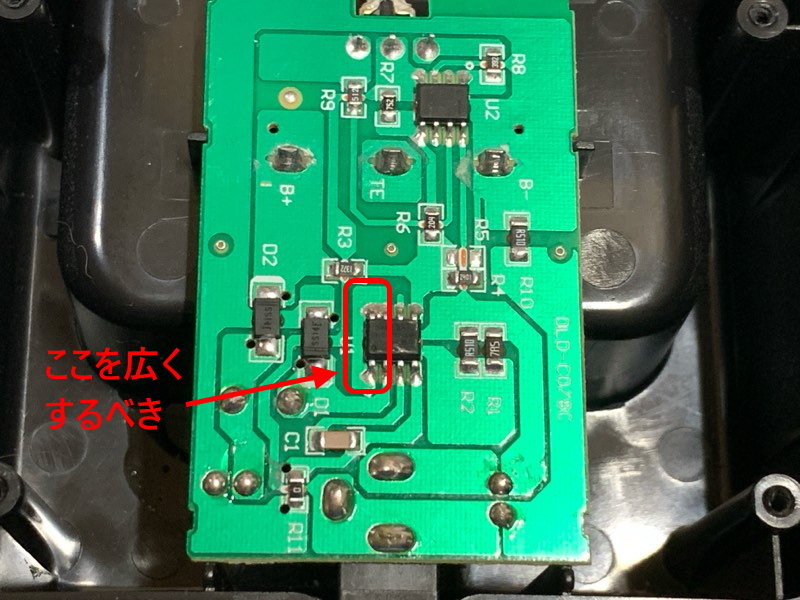

本来なら基板パターンを広く取って放熱させる設計にすべきなんだけど、そういうパターンになっていないので熱を放出できない。

でも、まぁ、世界中で相当数売れているだろうから、これが原因で故障などのトラブルが起きるのなら、あちこちで火を吹いているはず(比喩的にも物理的にも)。

とは言え、かなりな高温であることも間違いないのでちょっと対策したくなった。知人には大きめの熱伝導ゴムを貼り付けた方や、そこにさらにアルミ板や放熱器を付けた方もいらっしゃる。同じことをやっても面白くない気もするので、別のアプローチを考えてみた。

といっても単純な話で、底板に銅箔テープを貼るだけ。

横一本でもいいかなと思ったのだけど、ついでなのでちょっと継ぎ足し。一応、ハンダを流してみた。ICチップとの間は熱伝導ゴムを挟む。

これで充電してみると底板が少し暖まってくるので、それなりに熱を拡散してくれていそう。

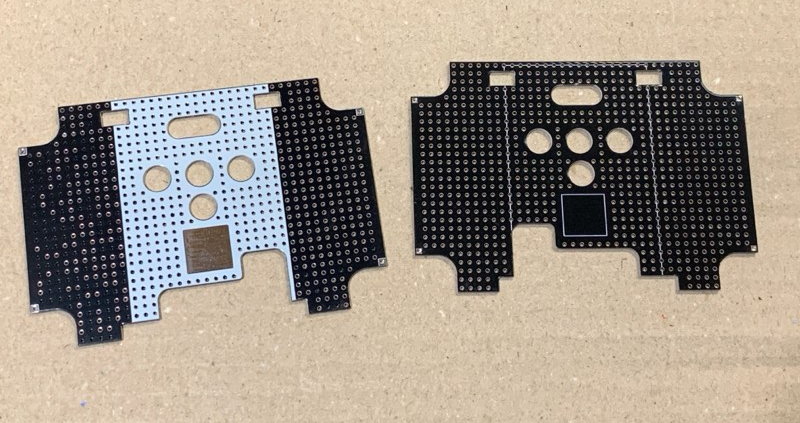

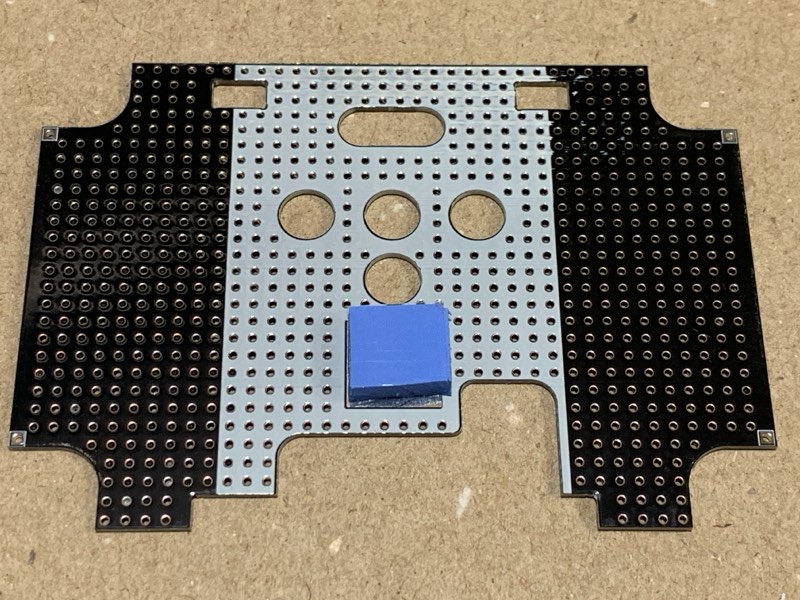

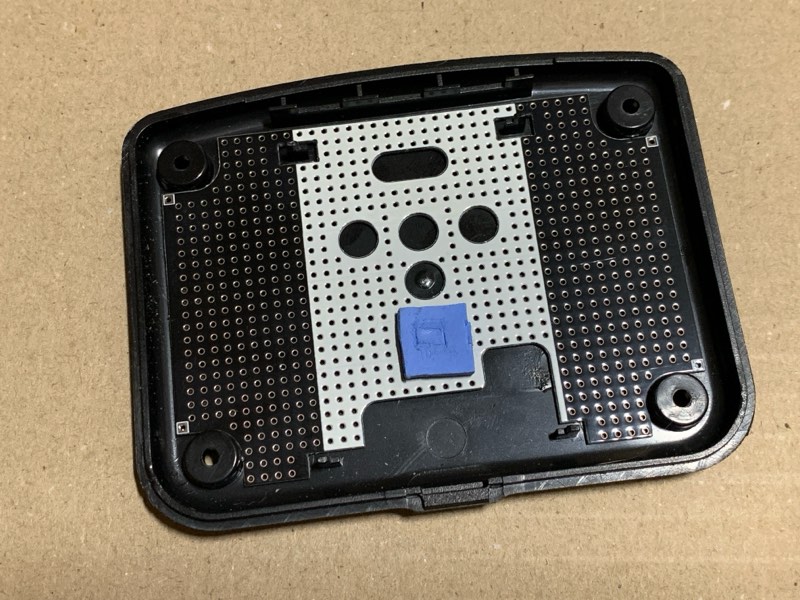

これでいいかと思ったのだけど、思いつきでプリント基板で放熱板を作ってみた。

単純に両面ただの銅箔に大量のビア。放熱対象のICチップの部分だけは金属で、あとはすべてカバー。本来ならICチップの部分にこそビアを入れて裏面に熱を拡散すべきだろうけど、底板がプラスチックなので、そこが熱くなりすぎるのも良くないかと思って、敢えてその部分にはビアを入れていない。

こんな具合に載ることになる。本当は全面を使いたかったのだけど、突起物(基板の反対側からささっている部品の足など)を避けるためにこんな格好になった。

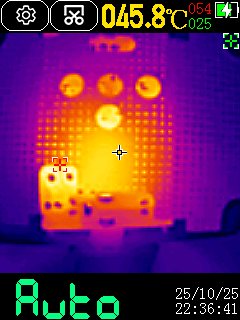

実際に載せてサーマルカメラで見た様子。

45.8℃という数値だけど、これは基板表面の温度。しかも、熱伝導ゴム経由だし。知りたいのはICチップの温度。しかし基板(放熱板)が載っていて見えないというジレンマ。

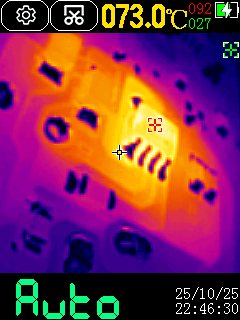

そこで、横からかろうじて見えるICの足付近を測って比較してみる。

まず、放熱板なしでは73.0℃。

続いて放熱板を載せた状態だと60.2℃。

正確性には欠けるだろうが、まぁ、それなりに効果はあるかな。放熱板、暖まってくるし。

最終的には、底板に両面テープで固定(両端のあたり。なお、銅箔テープは剥がした)。

押さえつけと熱の影響か、ICの跡が付いている。

両面テープで貼っているので動きはしないだろうけど、基板の方にもスペーサとして小さな熱伝導ゴムを挟んでおくことにした。

今回は基板厚を1.0mmで作ったけれど、通常厚の1.6mmでも良かったかもしれない。熱伝導ゴムの厚さは3.0mm。

コメント