前回はアナログレピータにアクセスする設定を行った。今回はデジピータをアクセスするための設定方法から始めて、ユーザリストの登録、デジピータとアナログレピータ混在のチャネル登録など。

準備(予備知識)

設定の前に情報の整理。DMRのデジピータについて調べていると初めて見るような言葉などに出くわす。以下、自分なりの解釈。これで個人的には腑に落ちているけど、正確性には欠ける可能性がある。

情報源

「DMRとは?」みたいな話は、解説した記事がたくさん見つかるのでそちらで。

DMR ID

全世界的にユニークな識別番号。アマチュア無線ならコールサインがあるけれど、割当方法が国ごとに違ったりして管理の観点からはややこしい。そこで、シンプルなIDが割与えられる(取得する)。

これを管理しているのは、RadioID.netというサービス。特定の団体というようなものではなく、ボランティアベースのサービスらしい。

ここに申請してDMR IDを割り当ててもらう。申請方法は、それを解説したサイトがたくさんあるので省略。

申請時に無線局免許状の提出を求められる。よくわからないサービスに免許状を提出するのは躊躇するけれど、世界的にこのサービスで一元管理しているようなので仕方ない。日本では2025年10月からオンライン免許になったが、その電子閲覧で取得できる写し(PDF)ですんなり受け付けられた。

カラーコード(CC)

アナログの世界でのトーンスケルチに相当する。なぜ「カラーコード」なのかは明確な解説が見つからなかったが、どうやら誰かが言い出してそれが広まったみたいなことのよう。

「紅組・白組」みたいなものだと捉えれば「カラー」という言葉を使うのも納得できるというか。

トークグループ(TG)

これは、チャネル(もしくは周波数)に相当するものだと思う。無線をベースに考えるとそこに改めてチャネル・周波数が出てくるのはおかしな話だけれど、DMRはインターネットに繋がるものだと考えれば理解できる。インターネットの世界では、コミュニティとか、チャットグループとか、そういう概念でユーザをまとめたりする。それがトークグループ。無線だけで考えるとチャネルなわけだけど、インターネットが介在すると別のグループ分けのシステムが必要になるということだろう。

タイムスロット

アナログ通信だと送信しているときは送信者がその周波数でずっと送信しているが、DMRでは時分割で送受を切り替える(TDMA(Time Division Multiple Access:時分割多元接続))。具体的には、二つのタイムスロットを使って30msごとに送受を切り替える。タイムスロットをどう使うかも事前に決めておく必要がある。

通信を行う両者の間で同期が取れていなければならないが、当然、両者は独立して動いている。同期を取るきっかけはRS-232Cなどの調歩同期みたいな感じで、誰かが送信するとそれを受信した側が送信者にタイミングを合わせる。もちろん、通信方式はまるで違う。あくまで、同期のきっかけが似ているだけではあるが、こう考えると納得できる。

SFR

Single Frequency Repeater、つまり、周波数を一つだけ使うレピータ。アナログレピータでは、送信と受信とに別の周波数(アップリンク周波数とダウンリンク周波数)を使う。しかし、DMRでは二つのタイムスロットを使って送受を切り替えるので、使う周波数は一つだけでよい。このため、リピータ(デジピータ)を容易に開設できる。

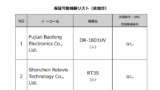

DMRデジピータリスト

全国DMRデジピーター連絡協議会のサイトで公開されている。

デジピータを利用するには、カラーコード、トークグループ、タイムスロットをデジピータが指定しているものに合わせる必要がある。この表にタイムスロットの記述がないのが少々不安であるが…。

RT3Sの設定

では、ここからはRT3Sでデジピータを使うための設定方法。CPSを使う。

基本設定

重要なポイントだけ挙げる。

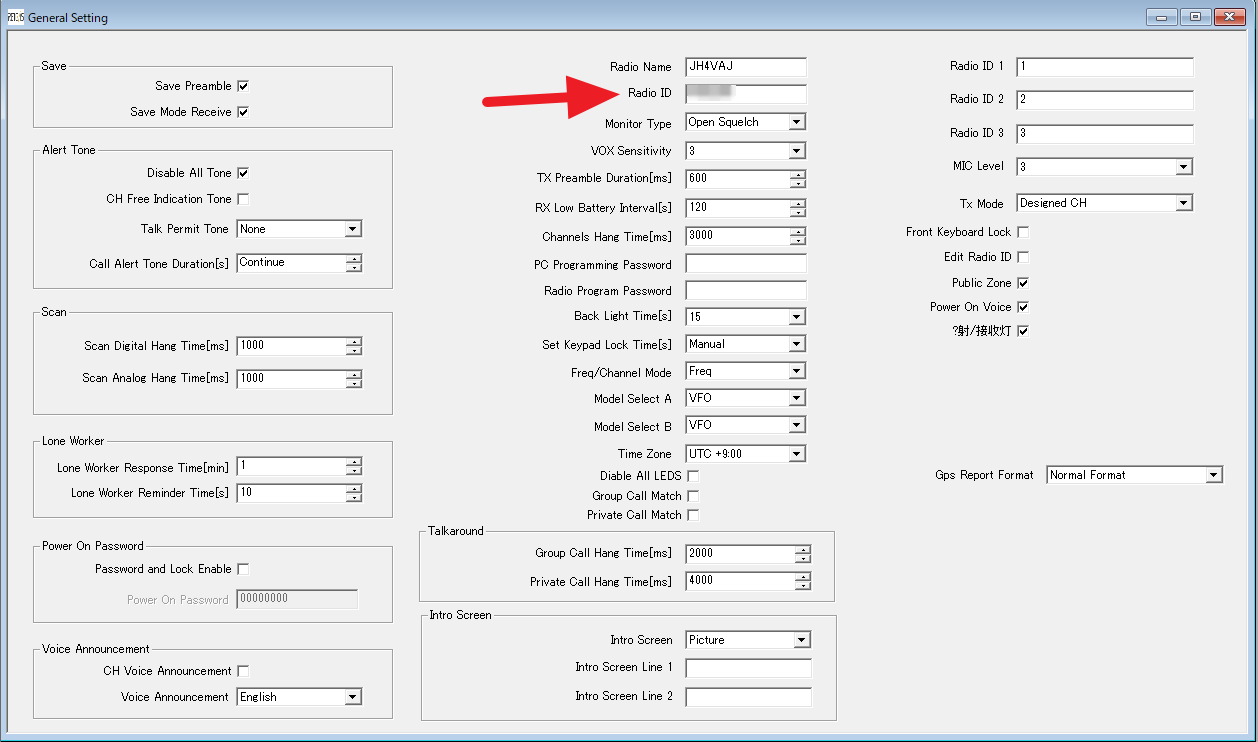

Gneral SettingのRadio IDにRadioID.netで割り当ててもらったDMR IDを設定する。公な情報だけど、ここに書いたものをそのまま入れられるとまずいのでボカシ。

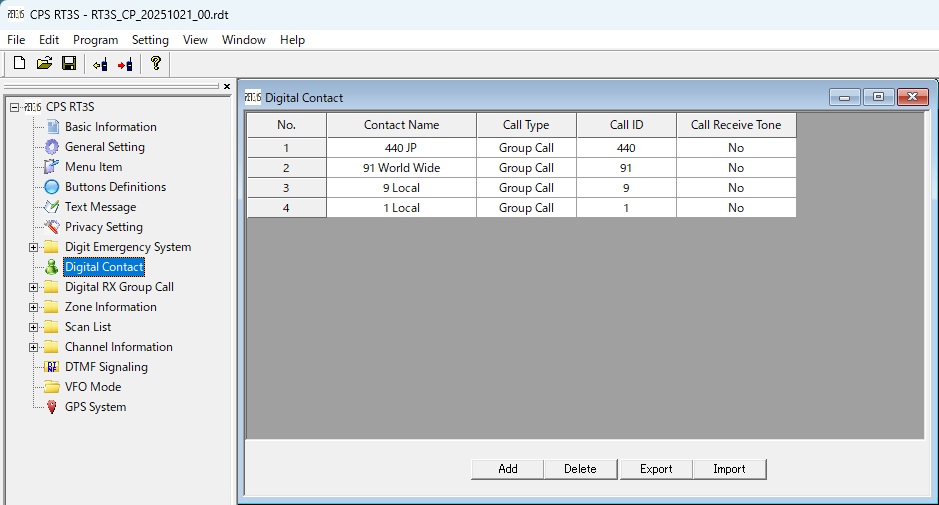

トークグループは、Digital ContactのCall IDに設定する。上のDMR IDとRadio IDについてもそうだけど、CPSの用語と一般的に使われている(であろう)用語が一致していないので混乱する。

この値は、こちらの記事などを参考に、とりあえずこれくらい(最低限?)あればいいのかなと思うものを入れてみた。

VFOモードでデジピータをアクセス

VFOはAとBの二つある。RT3Sの画面の上がA、下がB。どちらのVFOを使うかは、△と▽のボタンで切り替えられれるが、アナログかデジタルかはRT3Sのボタンでは切り替えられない(ワタシが調べた範囲では)。CPSで設定した状態で固定される。

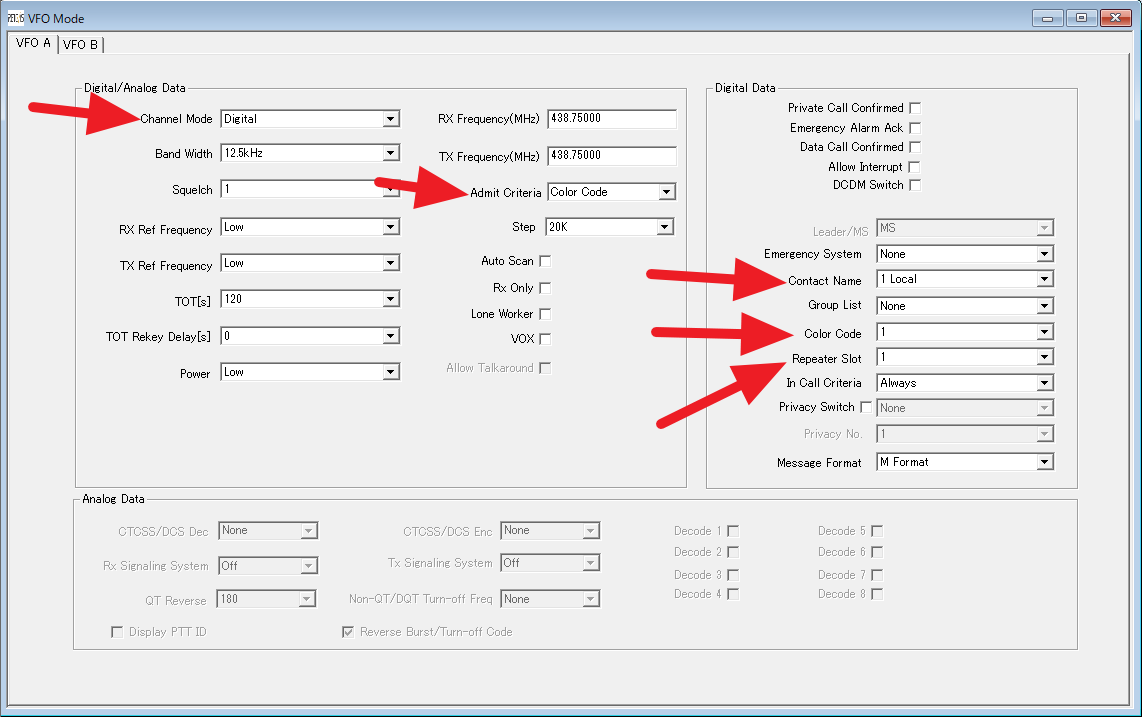

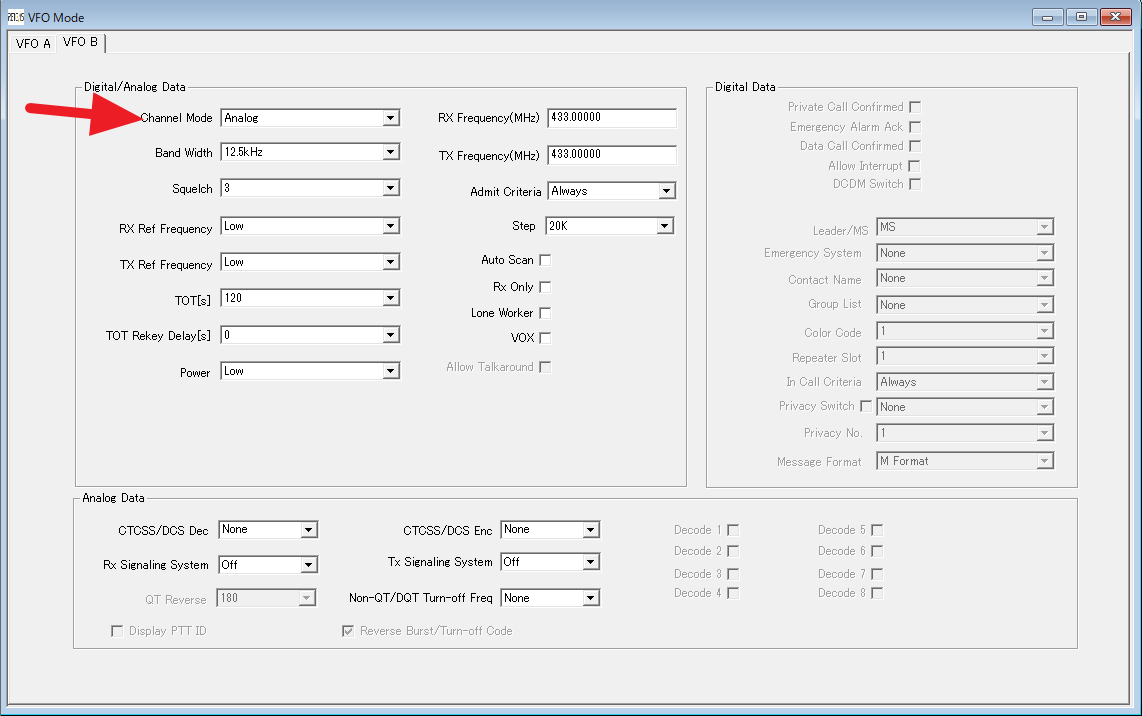

ここでは、両方を使えるようにするため、VFO Aをデジタル、VFO Bをアナログとして設定する。もちろん逆でもいいし、両方をデジタルでも良い(両方をアナログにするのは、最初のレビュー記事に書いた)。

まず、VFO Aで、Channel ModeをDitalに。Admit CriteriaはColor Code。Contact Nameはトークグループ1を設定したものを選択する。Color Codeは1、Repeater Slot(これがタイムスロット)も1。RXとTXのFrequencyは適当に。これは最初に設定される周波数だけど、電源投入時にこの周波数に戻るわけではなく切る前の周波数が保存されるのであまり意味はない(と思う)。

VFO Bはアナログに設定。上に書いたとおり、デジタルでもよい。その場合はVFO Aと同じように設定する。ただし、両方をデジタルにするとVFOモードではアナログ通信はできない。

最低限の設定としては、これだけ。

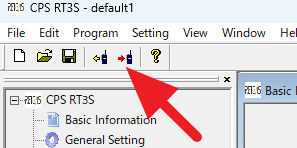

書込みボタン(など)で書き込む。

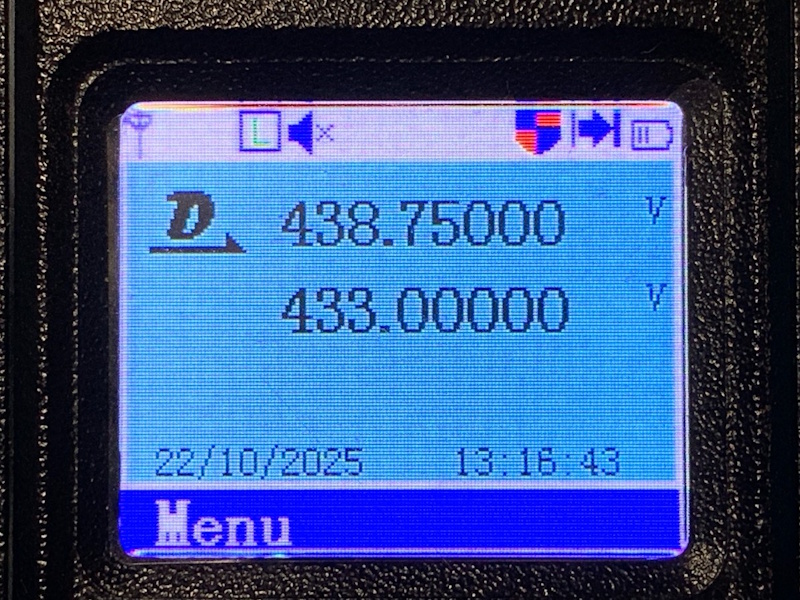

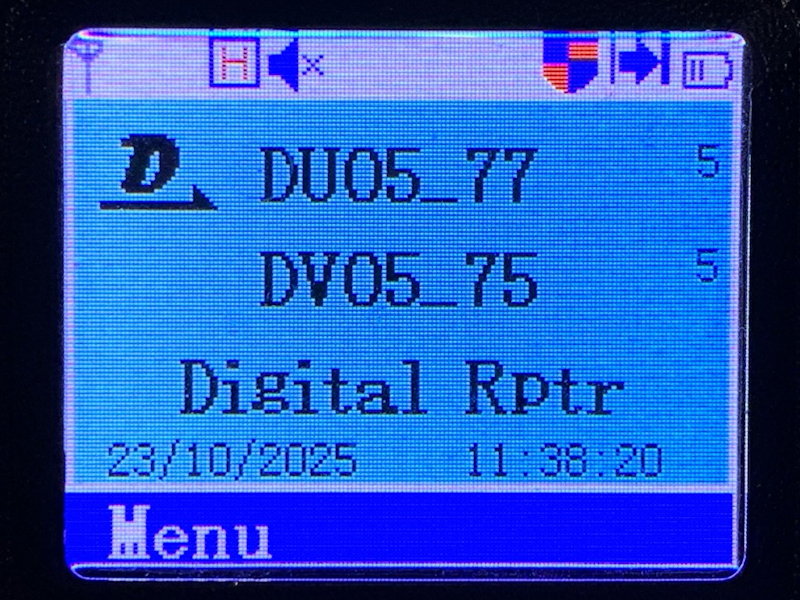

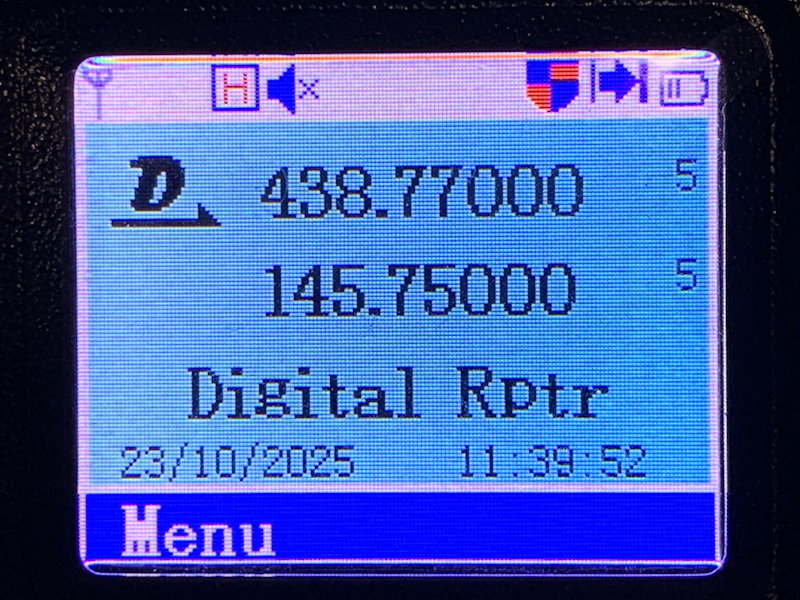

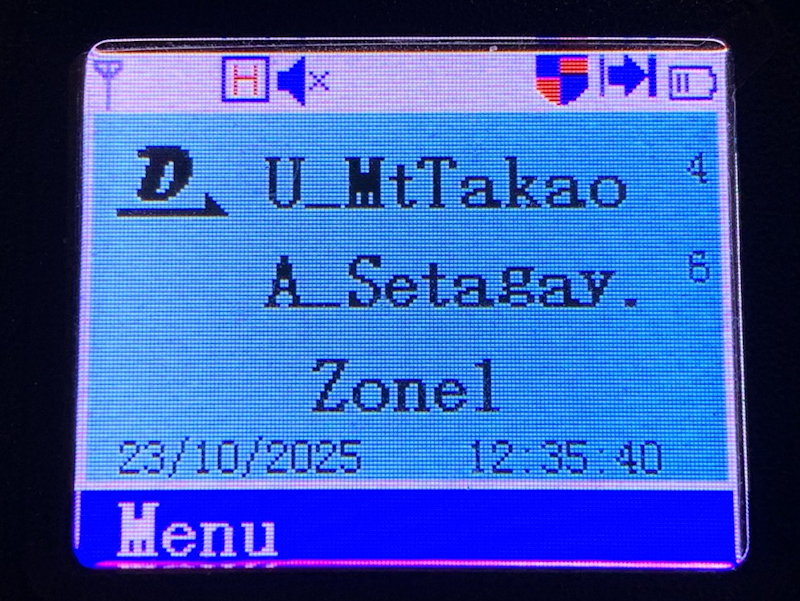

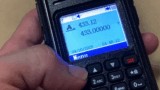

起動した様子。アクティブなVFOに「D」マークが付いてデジタルであることを表している。

デジピータにいわゆるカーチャンクすると応答が確認できる。

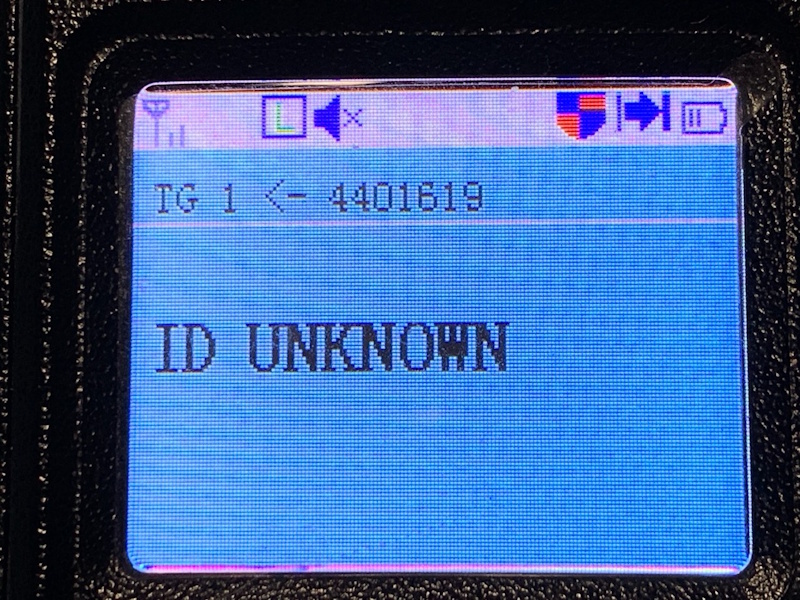

「ID UNKNOWN」となっているのは、ユーザリストを書き込んでいないため。ということで、この次は、ユーザリストの書込み。

ユーザリストの書込み

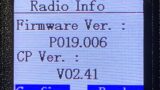

RadioID.netに全ユーザ情報が登録されている(ことになっている)わけで、そこからデータを引っ張って来てRT3Sに入れておけば、DMR IDに紐づいている情報(コールサインなど)を画面に表示できる。なお、これができるのはCVS版と呼ばれるファームウェア。REC版は録音に対応する代わりにDMR IDを保存できない。おそらく、通常はCVS版が載っている。または、自分でファームウェアを入れ替えることもできる。

ユーザリストの書込みは、大きく分けて二つある。一つは、公式のCPSを使う方法。もう一つは、3rd partyのツールを使う方法。公式のCPSを使う方法では、MicrosoftのExcelが必要。

公式CPSを使う方法(Excel必須)

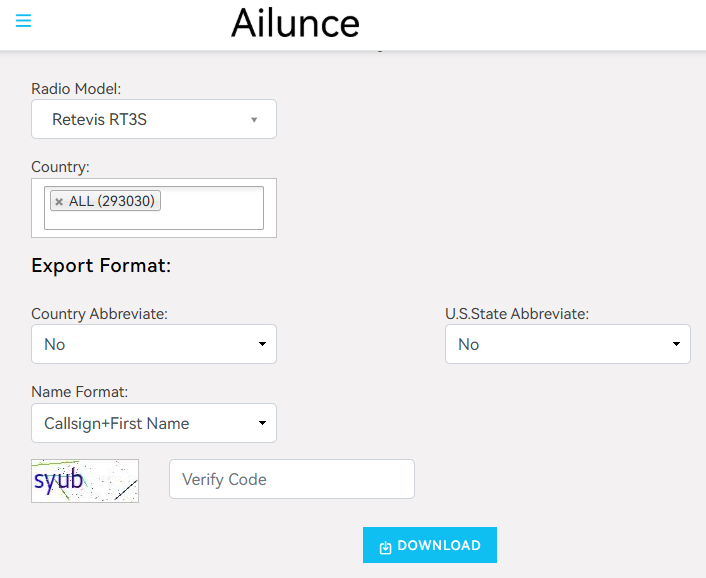

まずは、ユーザリストを取得する。いろいろな方法があるようだけど、RT3S用に形式を整えたものは、Ailunceのサイトで取得できる。

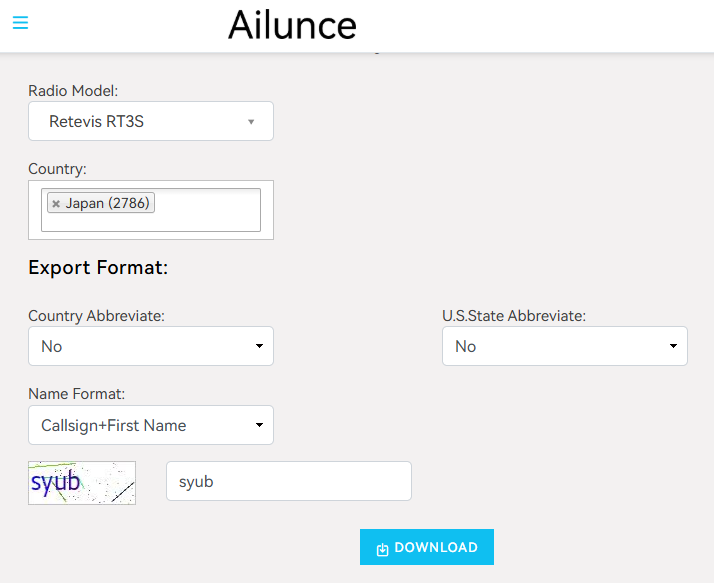

Radio ModelはRT3S。CountryはデフォルトのALL(全世界)では2025年10月時点で30万件近くあって多すぎ。RT3Sに保存できるのは12万件。そこで、ALLを✕して、必要なデータだけに絞る。

Countryの枠をクリックすればリストが出てくる。必要なものだけ選ぶ。ここではJapanだけにした。

Country Abbreviateは国名を省略形にするか否か。U.S.State Abbreviateはアメリカの州名を省略形にするか否かだけど、そもそもJapan限定なら無関係。Name Formatは好みで(リストを開けばわかる)。

一通り設定したら、表示された認証コードを入れてDOWNLOADボタンを押す。

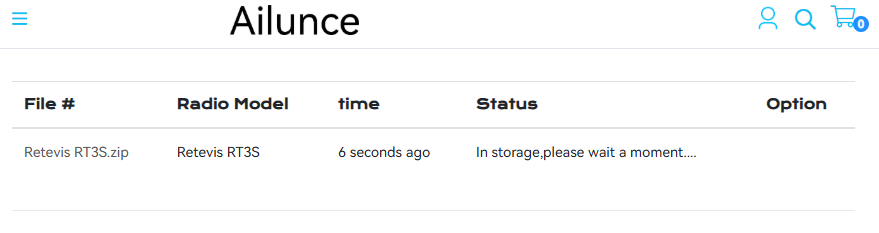

用意できるまで時間が少しかかる。

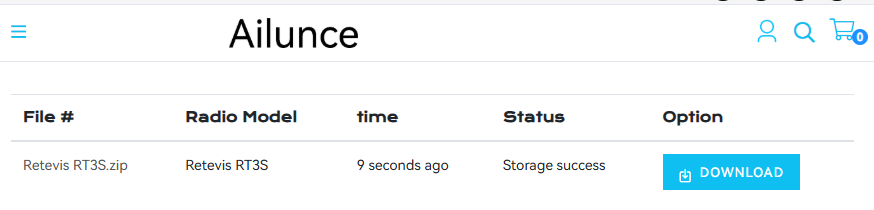

準備が整ったらDOWNLOADボタンが表示されるのでクリック。Retevis-RT3S.zipというファイルがダウンロードされる。展開するとRetevis-RT3S.csvというファイルが入っている。

続いて、CPSを使って書き込む。

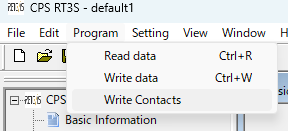

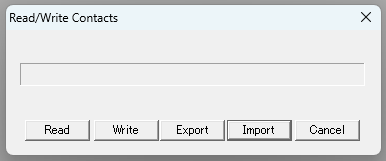

Programタブを開いて「Write Contacts」を選択する。

ダイヤログが開くので、Importボタンを押して、今取得したRetevis-RT3S.csvを読み込む。

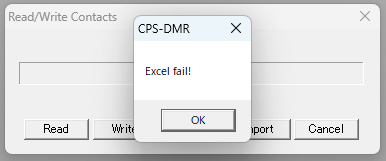

ここで、Excelがインストールされていないと、下のようにExcel fail!というエラーになる。

色々調べたり試したりしたけれど、Excelをインストールする以外に回避方法は見つからなかった。Microsoft 365をインストールすれば、1か月間のお試しができるようなので、それを使うのが良いのだろうと思う。なお、契約解除しないと1か月後には課金されるので要注意。また、解約後にこの機能が使えるか否かは未確認(使えるという情報もどこかで見かけた気もする)。

この問題、Ailunceのブログのコメントでも取り上げられている。当該部分の和訳画像キャプチャ。

ということで、この問題は把握されているようだけれど、数年経ってもそのままなので修正するつもりがないのだろう。CSVファイルを読み込むのにExcelが必要なんて、どうかしているとしか思えない。しかも、このCPSでも他の機能(例えば、Channel Infomationなど)ではCSVの読み込みでエラーになったりはしないのに。

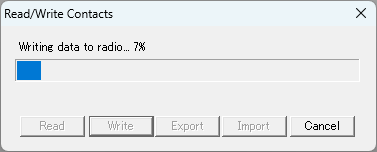

それはともかく、Excelがインストールされている環境なら問題なくインポートできるはず。あとは、Writeボタンを押せばRT3Sに書き込まれる。

この書込みはかなり遅く、時間がかかる(分単位)。

3rd Partyツールを使う方法(Excel不要)

この無線機は世界中で使われており、また、TYTのMD-UV380/390とほぼ同じということもあり、たくさんのツールが世の中に出回っている。しかしながら、古いものが多く、2025年10月現在ではまともに使えないものが多い。

調べた中で、唯一、使えたのがEditCPというツール。

これをダウンロードし、インストールする。

これは一旦置いておいて、ユーザリストをダウンロードする。上に書いたAilunceから持ってくるものではこちらでは使えない。ここで使うリストは、GitHubで手に入る。

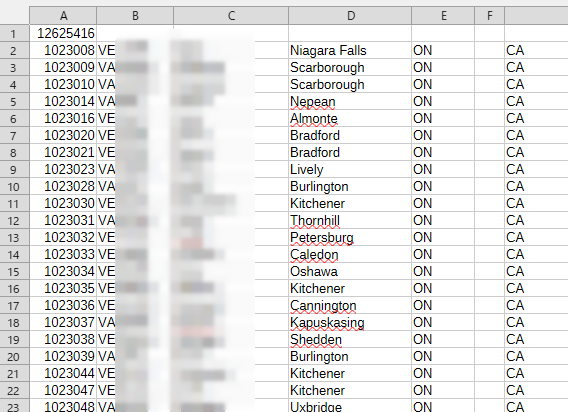

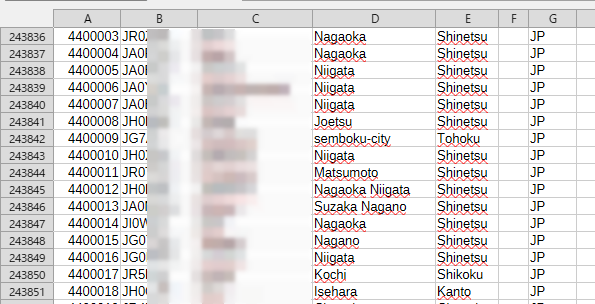

ここに30分ごとに自動更新された最新データが置かれている。この中のuser.binが今回使うファイル。.binという拡張子だけれど、実体はCSVファイル。中身はこんな感じ。

こんな調子で、30万件近くある。これだとRT3Sに入り切らないので、必要な行だけ残して不要なものを消す。例えば、日本の局だけ(G列がJP)。

1行目のマジックナンバみたいなものが気になるが、とりあえず触らずそのままにしておいて問題ないみたい(消してもいいのかもしれないが、それは未確認)。編集後、usersDB.binというファイル名で保存する。

ただ、件数が何しろ多いので、手動で処理するのは面倒。そこで、ツールを作った。この下のボタンを押すと、ファイルを取得して日本の局だけを抽出したリストをダウンロードしてくれる(ファイル名は、usersDB.bin)。なお、サーバに余計な負荷をかけないようにするため、最終生成日時から24時間以上経過していなければ、キャッシュ済みのファイルをダウンロードする。

いずれかの方法で、usersDB.binファイルが用意できたら、先ほどインストールしたEditCPを使ってRT3Sに書き込む。

このEditCPというツールは、いろいろな無線機に対応したCPSらしい。

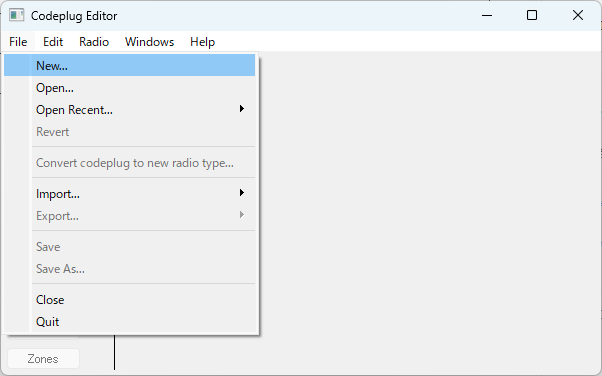

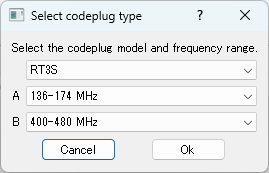

まず、起動して、FileタブのNew…を選択し、無線機の種類を指定する。

ここでは、RT3Sを選択してOK。

上にも書いたように、本来はCPSなので、メーカ製のCPSを使わずに、これですべてできるのかもしれない。ただし、未確認。

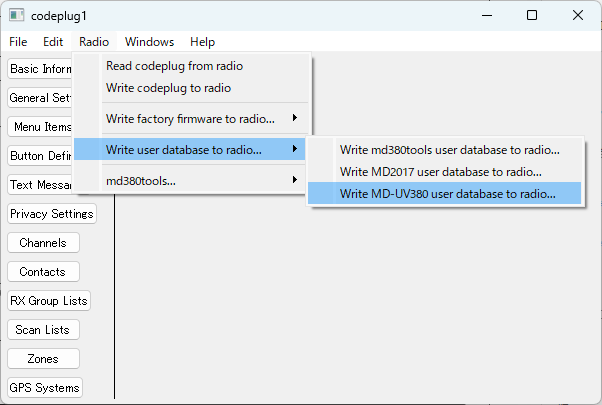

では、ユーザリストの書込みへ。

Radioタブを開き、Write user database to radio… → Write MD-UV380 database to radio… を選択する。選択肢にRT3Sがあって欲しいところだけれど、残念ながらないのでMD-UV380を選ぶ。

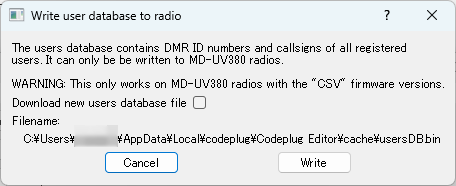

このウィンドウが出てくる。ここで、「Download new users database file」にチェックを入れるとその時点でユーザデータリストを持ってきてくれる。入手先はよくわからないが、最新データのよう。本来ならこのまま書き込めるのだけれど、全データだとデータ件数が多すぎるのは先程書いたとおり。

そこで、ここにはチェックを入れずにそこに書かれているFilenameのフォルダ、つまり、

%LOCALAPPDATA%\codeplug\Codeplug Editor\cache\に、先程用意したusersDB.binをコピー(または、上書き)する。準備ができたら「Write」ボタンを押す。

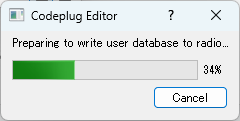

エラーがなければ、書込み終了後にこのウィンドウは消える。

繰り返すが「Download new users database file」にチェックを入れないように。チェックを入れるとユーザリストをダウンロードして上書きしてしまう(件数が多すぎて、12万件以降は書き込まれない)。

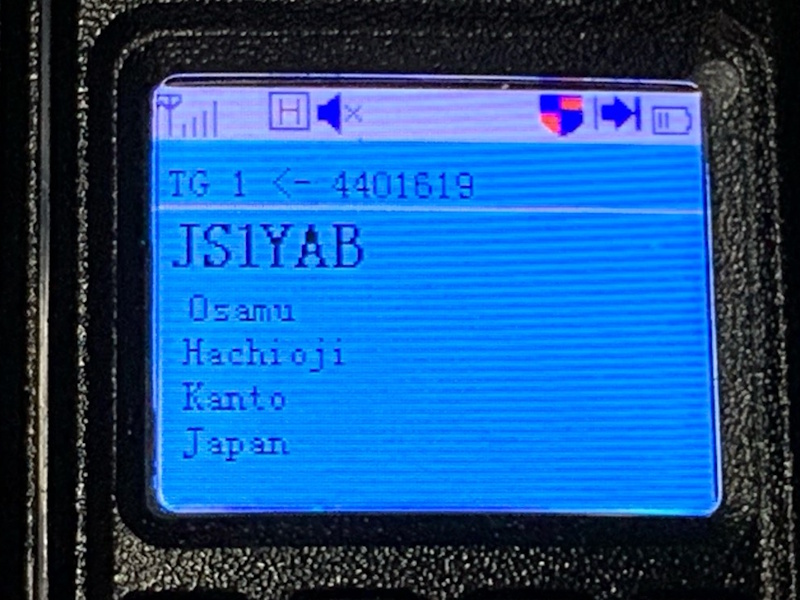

ユーザリストが書き込まれると、例えば、デジピータへのカーチャンクでコールサインなどが表示される。

チャネル登録

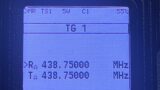

デジピータで使われる周波数は決まっている。一覧は全国DMRデジピーター連絡協議会のサイトにある。このページの後半部分。

UHF(430MHz帯)が16 ch ✕ 2、VHF(144MHz帯)が7ch。ひとまず、これをすべて登録してみる。

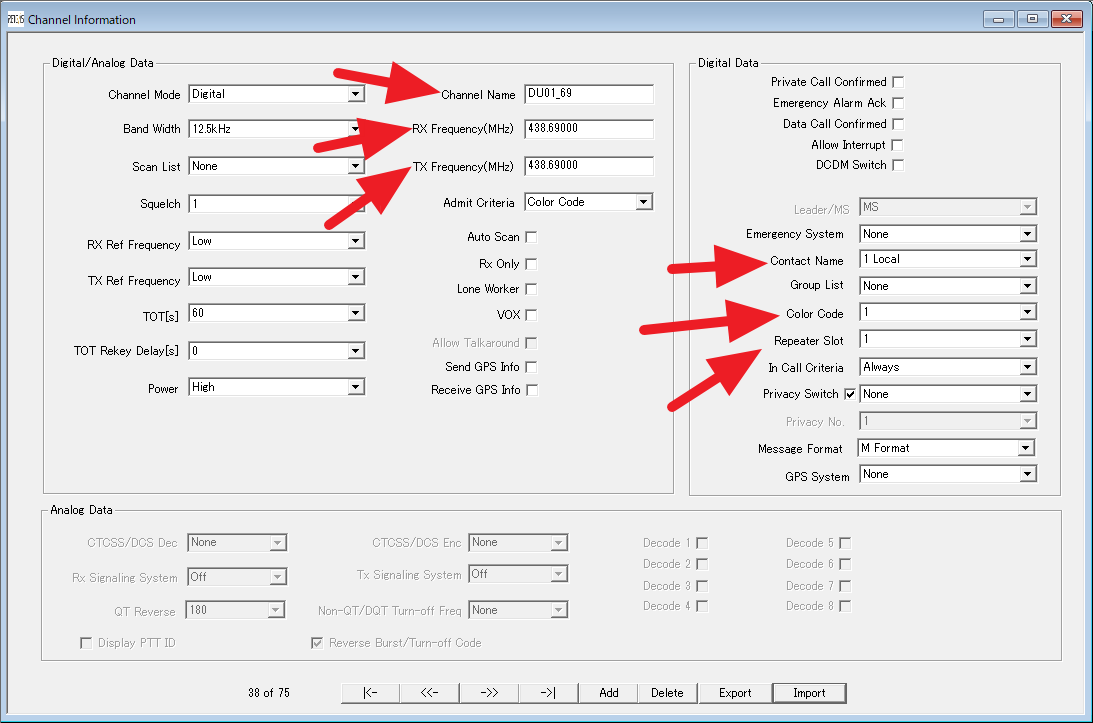

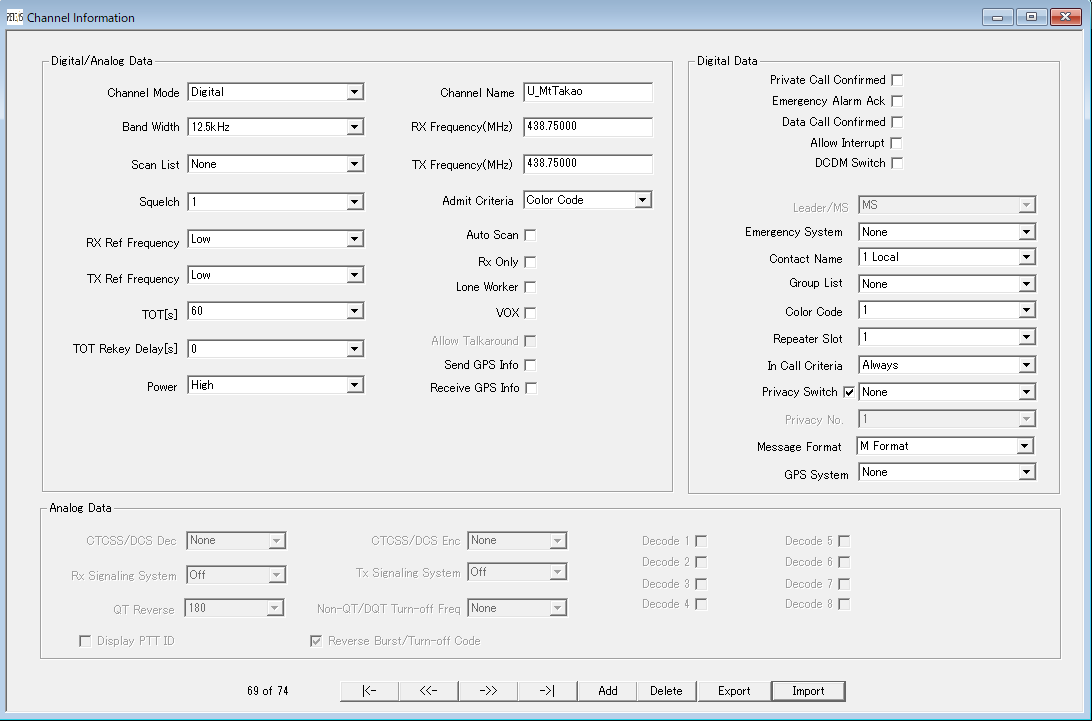

まず、一つ分を入力する(Channel Informationを開いて、Addで新規追加)。

Channel Nameは好きなように決めればよい(日本語は使えない)。ここでは、「DU01_69」とした。Dはデジタル、UはUHF、01は全国DMRデジピーター連絡協議会の表にあったCH番号、69は周波数(439.69MHz)。

このほかは、VFOモードの場合と同じ。RXとTX Frequencyは周波数。Contact Nameがトークグループ(Digital ContactでCall IDを1にしたものの名前)、Color Codeは1、Repeater Slotも1。

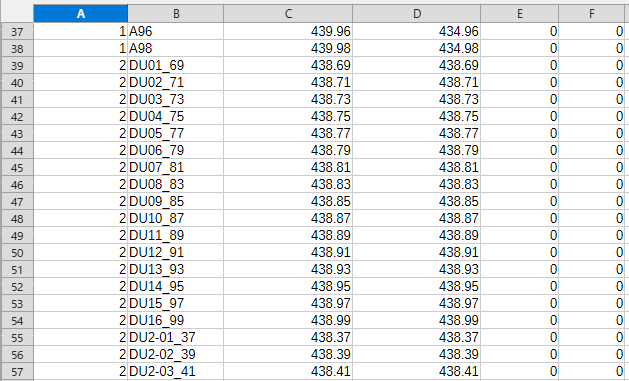

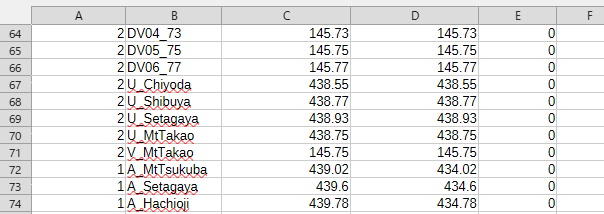

一つ設定したら、これをExportして、CSVファイルを表計算ソフトなどで開く。

先程入力したエントリ(DU01_69)を雛形にして、その他のチャネルを登録する。

できあがったら、CPSの方にImport。

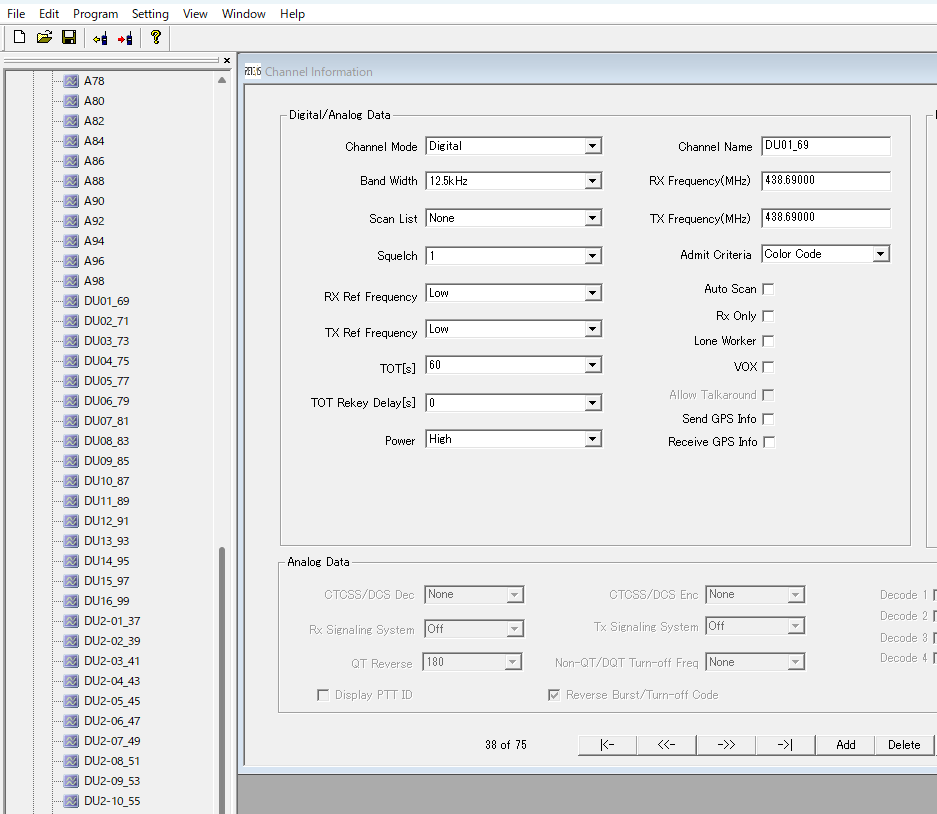

上が読み込んだ様子。

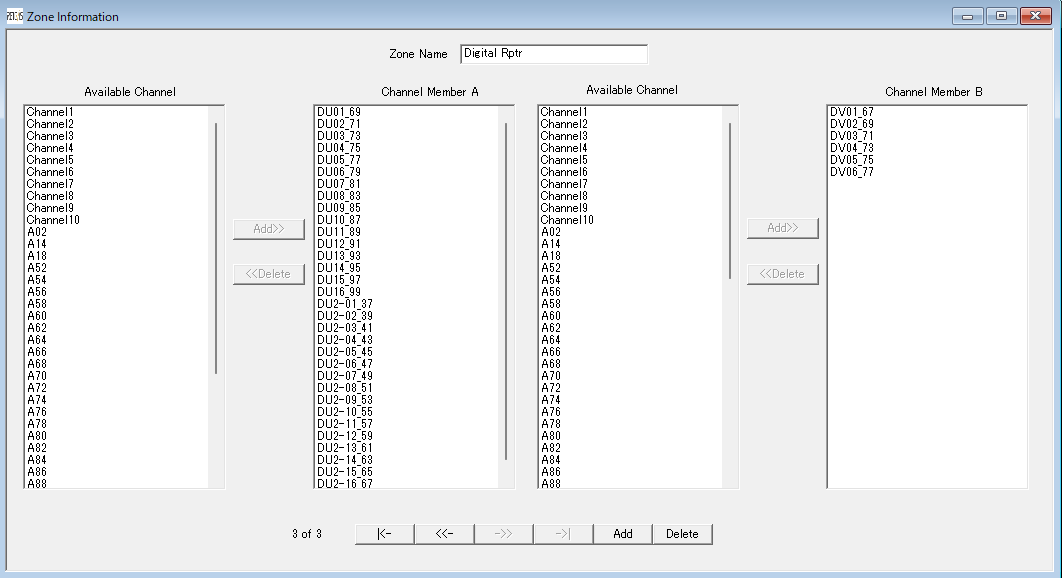

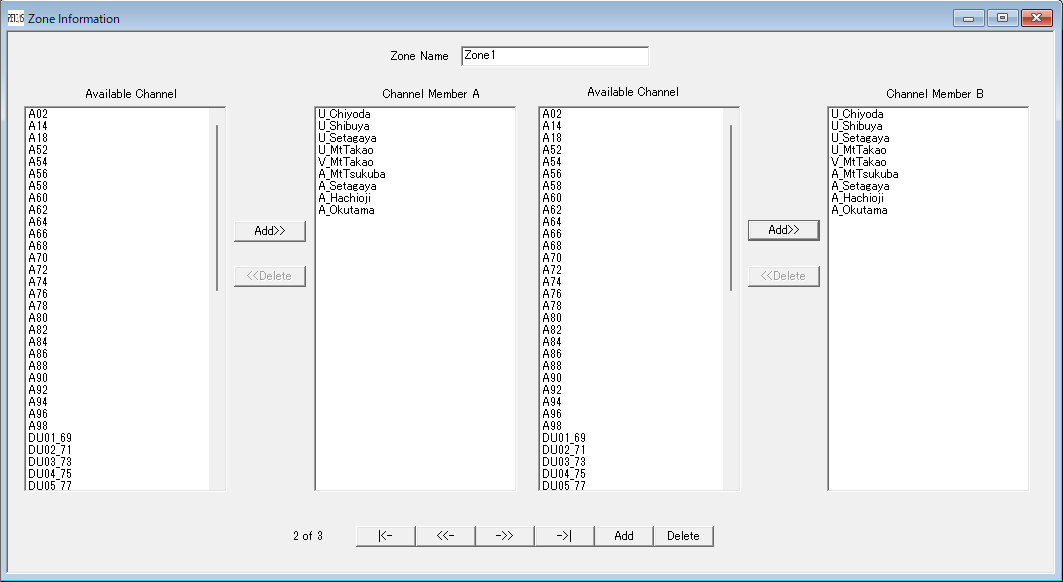

続いて、これをZoneに設定する。

新しいZoneを作って(ここではDigital RptrというZone Nameにした)、A側とB側にそれそぞれメンバを登録する。今回は、AにUHFを、BにVHFを入れてみた。このあたりは好みで(運用してみて、使いやすい方法を考えるのかいいのではないかと)。

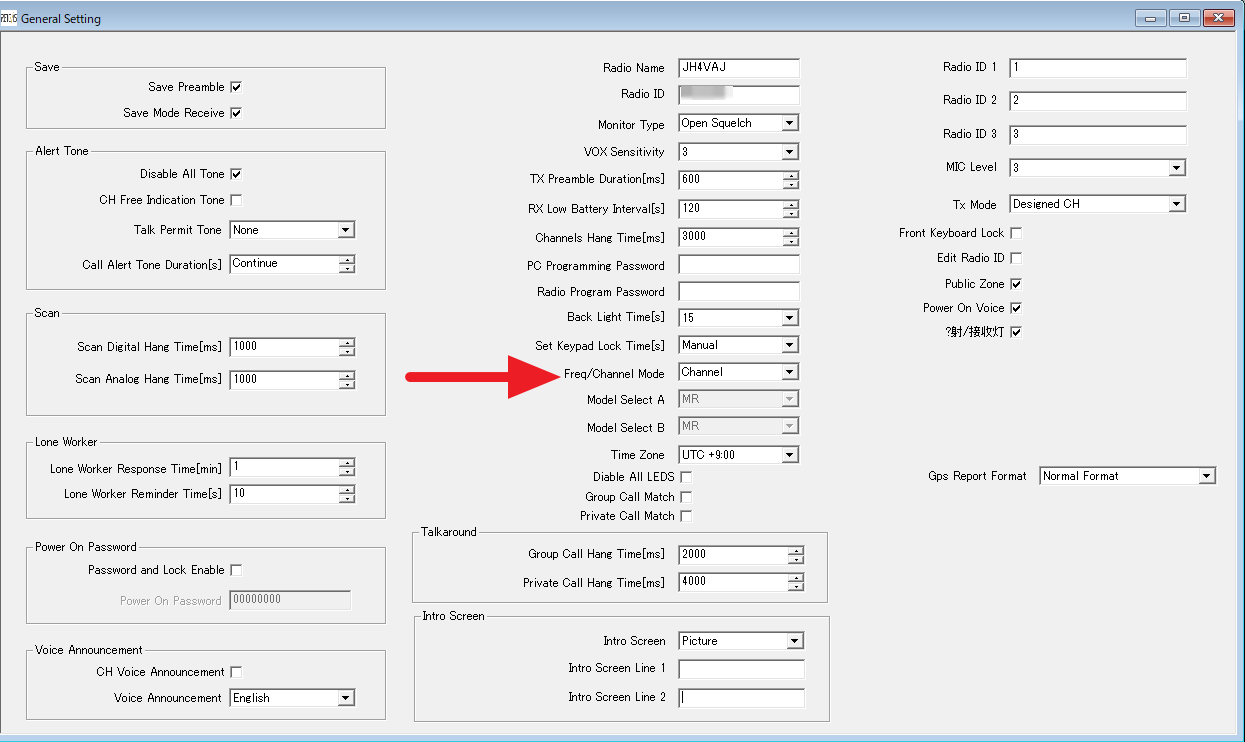

もう一つ重要なポイント。General SettingのFreq/Channel Modeを「Channel」にする。ここをFreqにしていると、RT3Sの画面にチャネル名を表示できない(RT3S本体では設定変更できないので、CPSで設定しておく必要がある)。

一通り設定したら、RT3Sに書き込む(設定ファイルを保存しておくと良いと思う)。

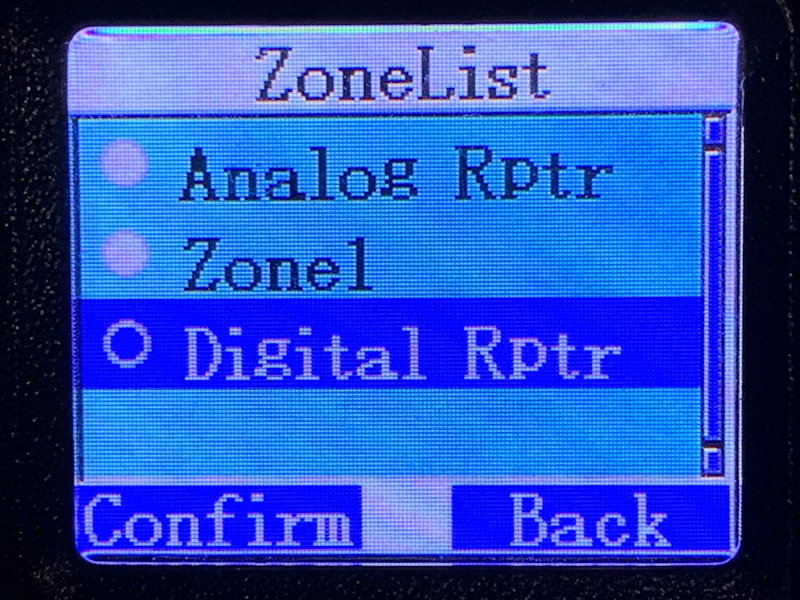

書込みが終了したら、先程せっていたZoneを選択する。

これで下の写真のような具合にチャネル名で表示される。

表示されるチャネル名の長さは11文字まで。これより長い場合は、しばらく待つと文字が流れて表示される。

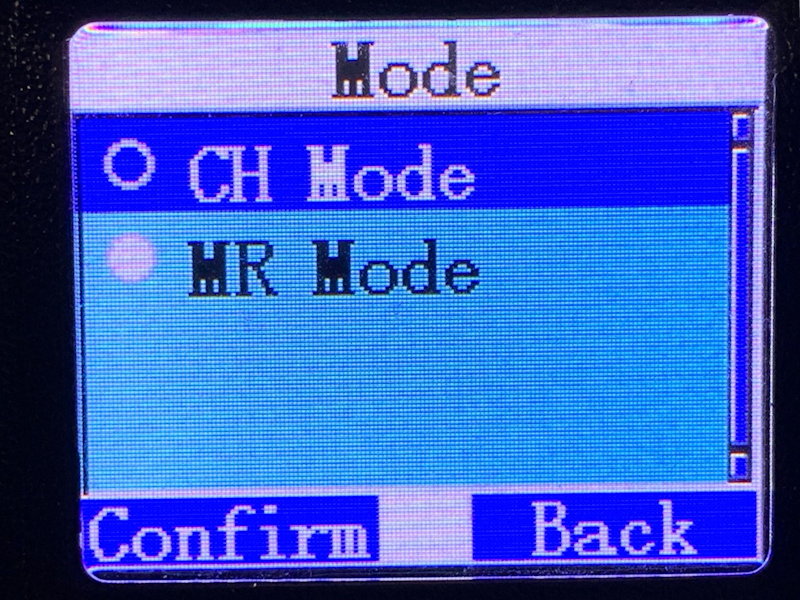

チャネル名でなく周波数で表示させるには、Utilities → Radio Settings → ModeでMR Modeに変更する。

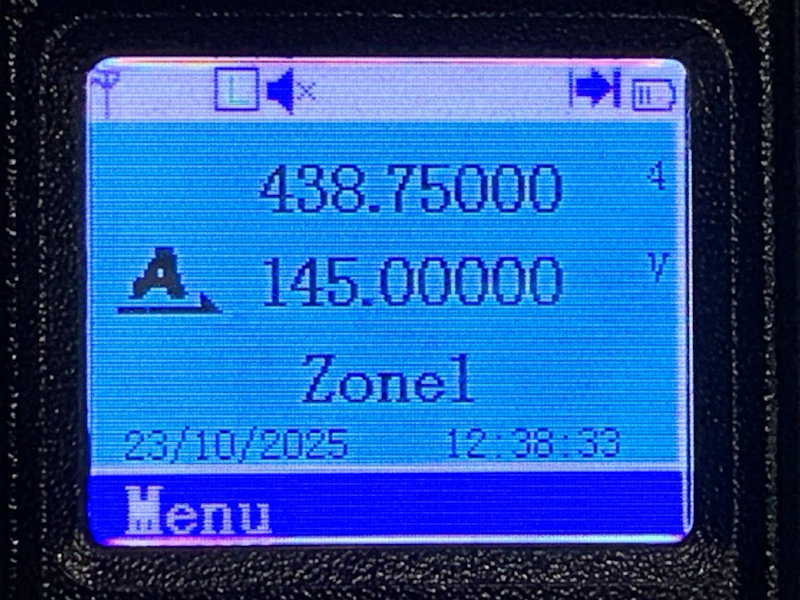

MR Modeでは、下の写真のように周波数で表示されるが、右端にチャネル番号も表示される。

VFOモードにするには、赤ボタンの「–」を長押しする。ただし、CH ModeではVFOモードは使えない。「VFOを使うには、MRモードにして赤ボタンを長押し」ということ。赤ボタン長押しは、VFOとCHのトグル。

Zoneの活用(デジピータとアナログレピータをひとまとめに)

ここまでの流れで、アナログレピータとデジピータをそれぞれのZoneに入れてみた。しかしながら、Zoneを切り替えるのはボタン操作が少々多くて面倒。それに、レピータはCH番号や周波数ではなくて名称の方が直感的。

そこで、よく使いそうなレピータを、アナログやデジタルの区別なくまとめたゾーンを作ってみる。

まず、CSVファイルにレピータ名をつけたチャネルを新たに登録する。日本語は使えないので、ローマ字で。登録済みの周波数であっても問題ない。先程のリストに単純に追加した(使いたい周波数の行をコピーして貼り付け、名前を変えただけ)。

これを、Import。

さらに、ゾーンを設定。下の例ではAとBのメンバは同じにしてあるが、使いやすいように割り振るのも手。

これで、RT3Sに書き込む。

あとは、今設定したゾーンを選べば下のようにチャネルが名称で表示される。これだとわかりやすい(日本語でないので「とてもわかりやすい」とまでは言えないけど)。

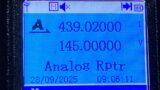

ただし、上に書いたように、名称表示はCH Modeの場合だけ。VFOを使いたい場合はMR Modeにしなければならないので、周波数表示になってしまう。下の写真はMR Modeにして、B側(下側)をVFOにした状態。

AをCH Mode、BをMR Modeのようなことができればいいと思うのだけど、そういうことは残念ながらできない。

ともかく、これで、アナログレピータ、デジピータ、VFOも使えるようになった。以下、これまでのRT3Sの記事。

コメント