SIJOSAE DISCRETE RAIL SPLITTERとは

仮想グランド(レールスプリッタ)に関して、色々と解説しているページを見つけた。

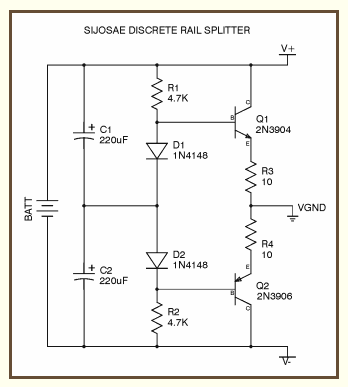

この中の一つ、SIJOSAE DISCRETE RAIL SPLITTERというものが目に止まった。

トランジスタを使ったシンプルな方式で、ある界隈では定番回路らしい。生成AI(Perplexity)にざっくり解説してもらった。

概要

Sijosaeディスクリート・レールスプリッタは、単電源(例:9V)から擬似的な±電源を作るための仮想GND回路です。

CMoy系ヘッドホンアンプのようなバッテリ駆動回路で、オペアンプに両電源と同等の環境を与える目的で使われます。回路構成

電源電圧を分圧する抵抗(例:4.7kΩ×2)で「理想の中点電圧」を作り、それを基準として相補トランジスタ(NPN/PNP)ペアをエミッタフォロワ構成で接続します。

トランジスタのベース間にはシリコンダイオード2本などで約1.2Vのバイアスを与え、クラスAB動作になるよう軽く導通させておきます。動作原理(DCと動的動作)

無負荷時は、分圧で決まる中点電圧をトランジスタがそのままエミッタ側(仮想GND)へバッファし、ほぼ電圧利得1で追従します。

負荷が仮想GNDから電流を引くと上側NPNが電流を供給し、逆に電流を押し込むと下側PNPが吸い込み、中点電圧がVcc/2付近に留まるよう自動的に釣り合います。負帰還とエミッタ抵抗の役割

出力電圧が理想中点からずれると、NPN/PNPそれぞれのVbeが変化し、流れる電流が増減して中点を引き戻す「局所負帰還」が働きます。

エミッタに入れた小さな抵抗(例:10Ω)は、この負帰還を安定させて出力インピーダンスを低くしつつ、温度変化や素子ばらつきに対する安定度と容量性負荷へのダンピングを与えます。特長と制約

単なる抵抗分圧よりも中点のインピーダンスが大幅に低くなり、負荷電流が変動しても仮想GND電圧の揺れが小さいのが利点です。

一方でオペアンプ+バッファ方式ほどの高精度や大電流能力はなく、数十mAクラスのヘッドホンアンプ程度までが実用的なターゲットになります。

なお、Sijosaeは人名というか、どこかのコミュニティにこの回路方式を投稿した際のハンドル名らしい。

この回路は、上記サイト以外にも、SIJOSAE DISCRETE RAIL SPLITTERで検索すればいろいろ見つかる。

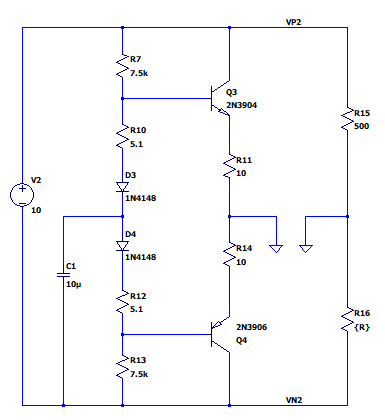

ところでこの方式、以前シミュレーションしたトランジスタを使ったものによく似ている。似ているというか、バイアス値が違うだけというか。

シミュレーション

ということで、シミュレーションして比較してみる。今回は、正側と負側のバランスが崩れた場合に、どれだけ補正してくれるかに注目する。

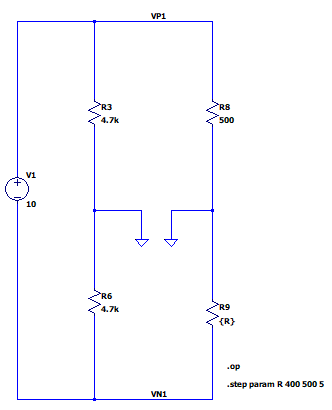

まず、比較用として、抵抗だけの分圧回路。Sijosae式が4.7kΩを使っているので、ここでも4.7kΩでの分圧とする。

電源電圧は10Vとして、±5Vをターゲットとする。正側の負荷は500Ω固定。したがって、電流は10mA。負側の負荷は500~400Ωの可変。バランスが取れた状態から、負側の消費電流が大きくなる状態を観測する。

続いて、こちらが前回シミュレーションした回路。負荷抵抗を上のものに合わせた。

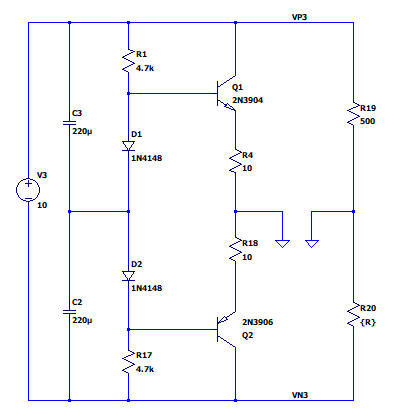

そして、今回の目的のSijosae式。

早速、シミュレーション結果。

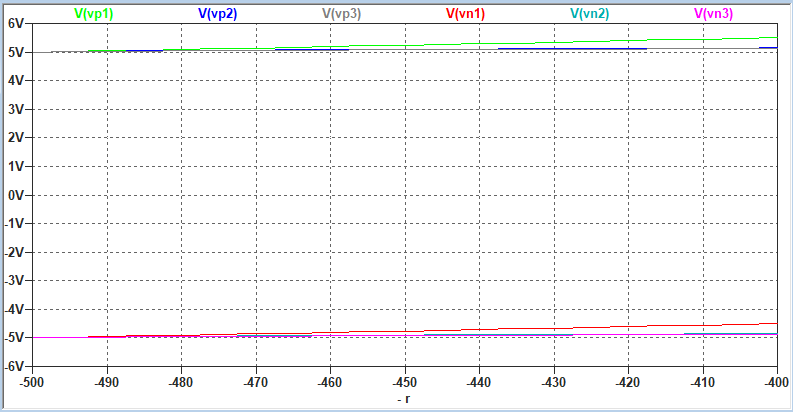

LTspiceでは横軸は増加側にしか設定できないようなので、便宜的に抵抗値を負の値にして500~400Ωの並びになるようにした。vp1とvn1が抵抗分圧の正負の電圧。抵抗を小さくすると電圧が動いてしまうことがわかる。vp2/Vn2が前回のシミュレーションの回路、vp3/vn3がSijosae式で、どちらも安定している。

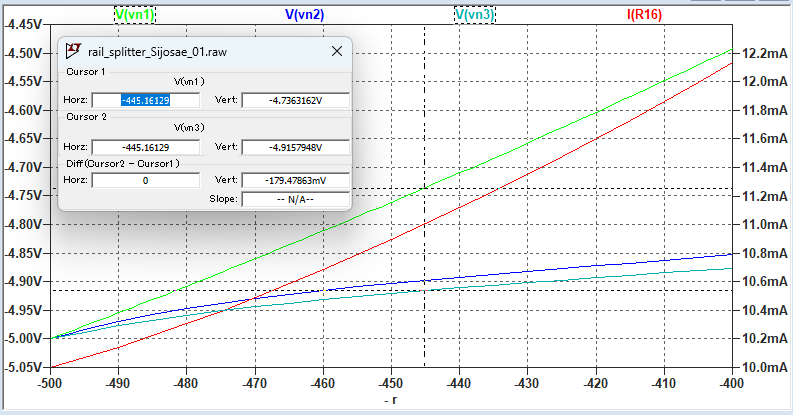

変動の様子を詳しく見るために、正側と負側を分けて表示する。

まずは、正側。ついでに負側の抵抗に流れる電流も表示した(赤)。

負側の電流が多くなる(正負のバランスが崩れる)と、抵抗分圧(緑)では電圧がどんどん上がっていく。前回の回路(青)と今回のSijosae式(青緑)では電圧の変化が小さい。両者の違いは小さいが、Sijosaeの方が良い結果(数十mV程度)。

負側の電流が1mA増えて11mAになった状態の電圧をカーソルを使って読み取ると、抵抗分圧では5.26V。一方、Sijosae式では5.08Vで、電圧のバランスの崩れが小さくなていることがよく分かる。

負側の電圧も同様。-4.74Vと、-4.92V。電流バランスがさらに崩れて2mAの差(12mA)だと、抵抗分圧だとさらに正負の電圧差が大きくなるが、Sijosae式ではバランスの崩れは小さい。さすがに、抵抗分圧よりはだいぶ良さそうだ。

別のシミュレーションで、NJM4580をヘッドフォンアンプとするような使い方だと正負の電流はほどんど変わらないことがわかっている(バランスが取れている)。1mAも違わないので、どの方式でも構わないような気もするが、出力にコンデンサを入れた場合、そのチャージの時間を考えるとトランジスタ式のほうが収束が速い。

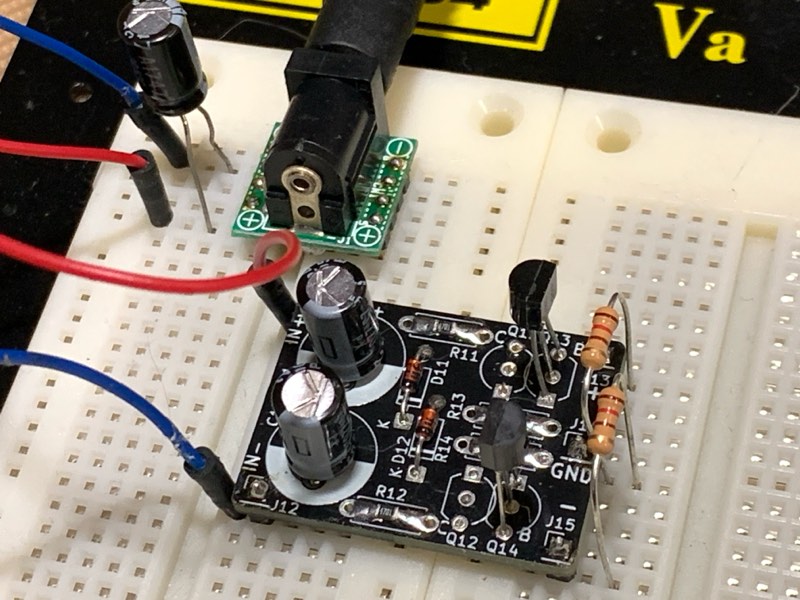

実測

実際に作って測定してみる。トランジスタは、2SC1815/2AC1015を使った(何年か前にaitendoで20本100円(?)で購入したもの)。

まず、供給電圧5.09V(無負荷時)の場合。正側抵抗は120Ω固定。

| 負側抵抗[Ω] | 負側電圧[V] | 負側電流[mA] | 正側電圧[V] | 正側電流[mA] | 絶対値電圧差[V] | 絶対値電流差[mA] |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 無負荷 | -2.55 | 2.54 | ||||

| 120 | -2.53 | -21.08 | 2.53 | 21.08 | 0.00 | 0.00 |

| 117 | -2.51 | -21.45 | 2.56 | 21.33 | 0.05 | 0.12 |

| 107 | -2.45 | -22.87 | 2.61 | 21.75 | 0.16 | 1.12 |

| 102 | -2.41 | -23.63 | 2.62 | 21.83 | 0.21 | 1.79 |

| 96 | -2.37 | -24.79 | 2.64 | 22.00 | 0.27 | 2.79 |

負側の抵抗は、120Ωに抵抗を一つ並列接続したもの。120 // 4.7k = 117。以降、順に1k、680、470Ωに変えた。

この回路では数十mA程度までが使用可能な範囲で、今回はテストということもあり、比較的多めの電流(約20mA)にしてみた。電流の絶対値の差が2mA程度で電圧の絶対値の差は0.2V強と、上のシミュレーションから期待される値になってくれている。

続いて、供給電圧13.55V(無負荷時)の場合。正側抵抗は470Ω固定。

| 負側抵抗[Ω] | 負側電圧[V] | 負側電流[mA] | 正側電圧[V] | 正側電流[mA] | 絶対値電圧差[V] | 絶対値電流差[mA] |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 無負荷 | -6.78 | 6.77 | ||||

| 470 | -6.75 | -14.36 | 6.75 | 14.36 | 0.00 | 0.00 |

| 427 | -6.72 | -15.73 | 6.79 | 14.45 | 0.07 | 1.28 |

| 411 | -6.71 | -16.31 | 6.81 | 14.49 | 0.10 | 1.82 |

| 387 | -6.70 | -17.30 | 6.84 | 14.55 | 0.14 | 2.75 |

| 320 | -6.60 | -20.64 | 6.88 | 14.64 | 0.28 | 6.00 |

負側抵抗は、470Ωに並列に抵抗を繋いだ。上から順に、4.7k、3.3k、2.2k、1kΩ。

電流の絶対値の差が2.75mAの場合で電圧差は0.14Vと、供給電圧が高い方が電圧差は小さくなるのかな?負荷電流がこちらのほうが小さいからか?いずれにしても、こちらでも正負の電圧差はしっかり抑えられている。電流差が6.00mAでも電圧差は0.28V。

生成AIにまとめてもらった文章のように、ヘッドフォンアンプなど、消費電流が比較的小さく、正負の消費電流バランスもあまり崩れないような回路に用いるには良さそう。

基板、頒布できます。

コメント