概要

シンプルなエレキ―です。それに加えて、ストレートキー(縦振れ電鍵)用のいわゆる「モールス練習機」の機能も備えています。

仕様

- 機能

- エレキー(YACK)

- Iambic A/B対応

- メモリ: 4ch

- コールサイン練習機能あり(聞き取って打ち返す)

- 他にも多数あり(詳細は後述)

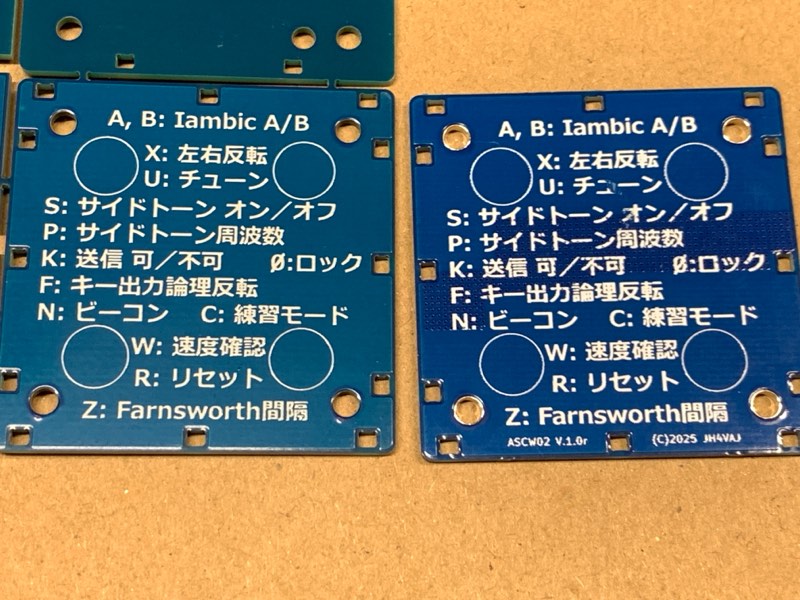

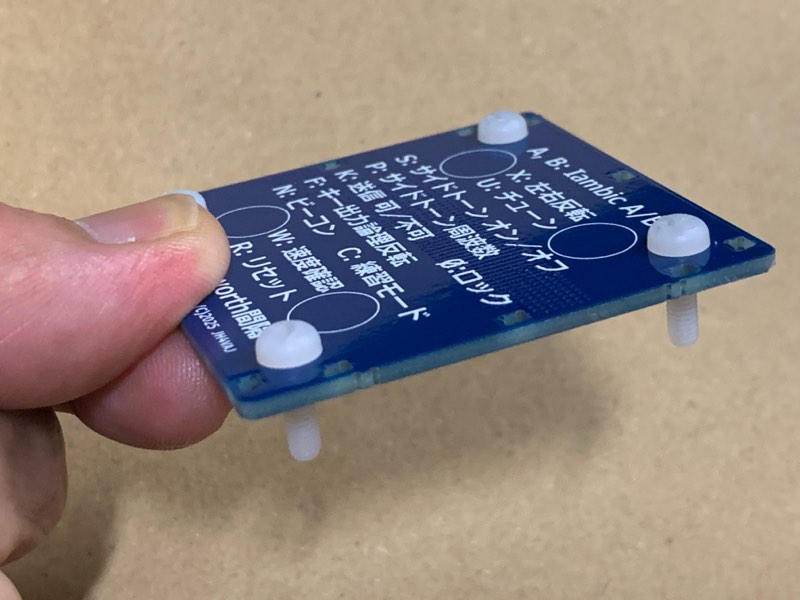

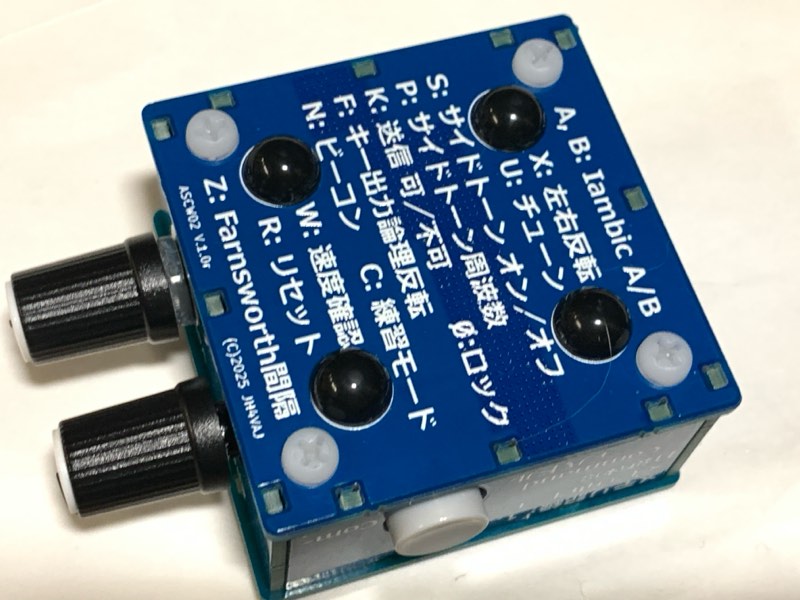

- 主要機能(コマンド)は、底面と側面に記載

- モールス練習機

- サイドトーン周波数可変(エレキーの設定と兼用)

- ソフトウェアによるチャタリング対策実装

- スプリアス測定時補助機能

- 12.5Hzキーイング

- 連続も可

- エレキー(YACK)

- 出力

- キー出力

- トーン出力

- 電源

- 5V(2.1/5.5mm、センタプラス)

- 通常の使用においては13.8Vまで可能

- 最大音量で連続トーンを発生する場合は上限の目安は7V

- サイズ: 約50x50x25mm(突起物を除く)

15V程度までは使用可能ですが、高い電圧の場合は定電圧レギュレータの発熱が多くなります。最大音量で連続トーンを鳴らすと数秒で指で触れないほどの熱さです。底板を放熱板にしており、このような使用では底板もかなり熱くなります。

ほどほどの音量で通常の使用(断続音)であれば13.8Vの供給でも問題ありませんが、大音量で連続トーンを鳴らす場合は供給電圧を7V以下にしてください。

過去モデルとの違い

これまで、モールス練習機としてTTCWシリーズを頒布してきました。このシリーズでは、正弦波に近いきれいな音が特徴で、おかげさまで好評をいただきました。

そうした中で「エレキーには対応していないの?」という声もちょくちょくいただく頃がありまして、同じ筐体サイズのASCW01を頒布しました。これは、YACKというとてもシンプルなオープンソースのエレキーをベースに、ストレートキー対応などの独自機能を加えたものです。ただ、YACKはエレキーの速度調整もコマンドで行うため、それを不満に思う方も多くいらっしゃいました。

そこで、今回は、このYACKを可変抵抗で速度変更ができるように改造したものを作りました。YACKではマイコンの入力ピンをすべて使い切っていますので、少々無理やりな方法ながら、なんとか実装しました。YACKの機能はすべて入っており、かつ、可変抵抗での速度変更に対応したというわけです。もちろん、ストレートキーにも対応しています。

YACKそのものではサイドトーンは矩形波です。しかし、TTCWシリーズからの流れから来ていますので、ASCW01でも正弦波にこだわりました。マイコンで正弦波を作ったのですが、きれいな音(正弦波)になるのはいくつかの周波数に限れらてしまっていました。そこで、今回はマイコンで正弦波を作るのは諦め、YACKからは矩形波をそのまま出します。その矩形波を外付けのフィルタで倍音をカットして、正弦波に近づける手法を取りました。完璧とはいきませんが、かなり良い線にはなっていると思います。500~1000Hzの範囲で調整できます。こちらのビデオがその様子です。

ストレートキーの場合も、YACKのサイドトーン機能を使いますので、500~1000Hzの範囲で設定できます。ただし、周波数変更にはパドルが必要です。デフォルトでは700Hzにしています。

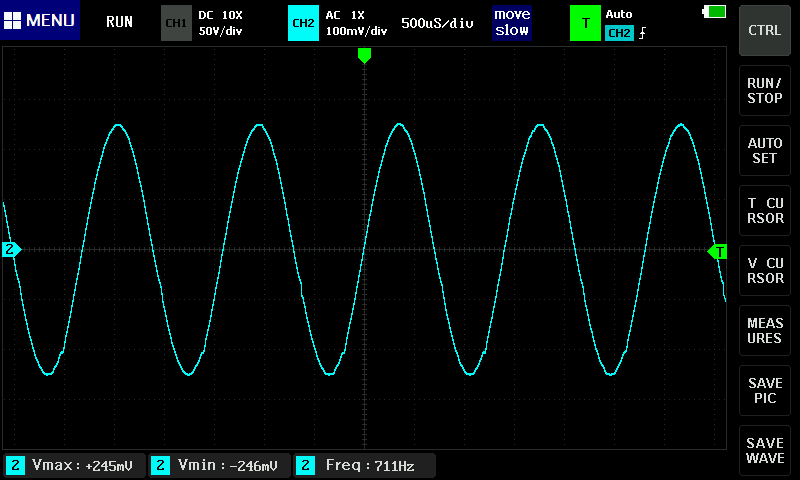

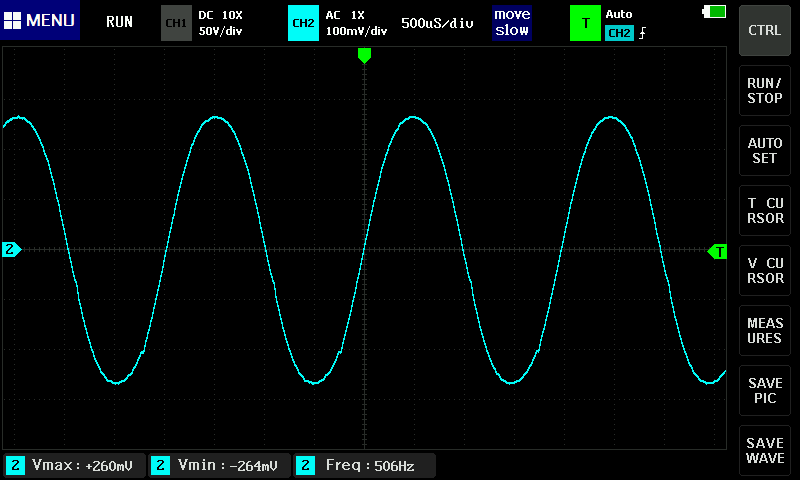

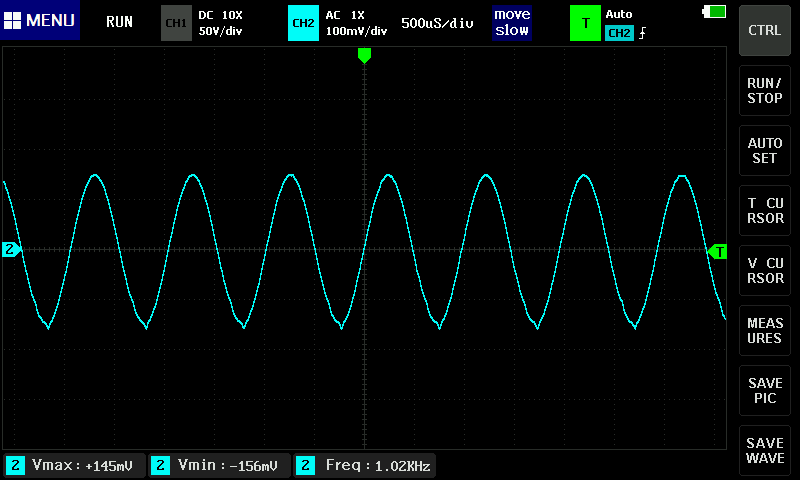

参考として、トーンの波形をオシロスコープで見たものがこちらです(約700、500、1000Hz)。

フィルタのカットオフ周波数が1500Hz程度ですので、500Hzでは第2倍音がやや強く出ており、1000Hzでは全体の減衰が大きめになってしまっています。聴感上は、まぁ許容できるのではないかと思います。上のビデオでご確認ください。

使い方

機能切換え

モールス練習機能とエレキー機能の切換えは電源投入時のスイッチの状態で判断します。

- エレキー機能

- パドルを接続し、そのまま電源投入

- 起動時メッセージは「73」

- モールス練習機能

- モノラルケーブルで電鍵(ストレートキー)を接続して電源投入

- パドルを接続した場合(簡易的に試す場合)は、右パドルを押しながら電源投入

- 起動時メッセージは「R」

- スプリアス測定時補助機能

- 本体側面のスイッチを押しながら電源投入

- 起動時メッセージは「S」

- ボタンを押すと12.5HzでのキーイングのON/OFF

- 停止中は、左パドル(縦振電鍵)での打鍵も可能(連続でONしたいときに)

エレキー機能

エレキーはオープンソースのYACKを搭載しています。コマンドはとても多いので、別のページにまとめました。⇒ YACKコマンド一覧

打鍵速度は左側の可変抵抗で行います。可変範囲は10~30WPMです。YACKの本来の速度調整は、コマンドボタンを押しながらパドルを押して行います。この方法であれば、5~50WPMの範囲に設定できます。なお、可変抵抗による設定範囲(10~30WPM)外の速度が設定された場合は、可変抵抗での速度変更はできません(コマンドボタンとパドルを使って速度を変更してください)。

YACKにはディスプレイなどはないので状態がわからなくなってしまうことがあります(特に、操作に慣れないうちは)。また、テスト中に連続音になってしまったりパドルに無反応になることが何度かありました。リセットコマンドもありますがそもそも状態がわからないのでその操作もできません。そこで、強制的にリセットする機能を設けました。両方のパドルを握って電源を入れるとすべてを初期状態に戻します(メモリも消えてしまいます)。

スプリアス測定時補助機能

これはエレキ―やモールス練習機とは無関係のオマケ機能で、スプリアス測定(スプリアス領域)のためのものです。その測定において、CWでは25ボー(12.5Hzキーイング)を使用することになっており、本機で12.5Hzでのキーイングができるようになっています。

製作編

いきなり組み立てずに、一度、全体を通してご覧ください。流れを把握しておくと作業がスムーズだと思います。

回路図と部品表

回路図と部品表はPDFで用意しております。

参考までに、サイドトーン用のLPFの特性を測定したものを示します。一番上がマイコンから出力された矩形波、二番目が初段のCRフィルタを通過したもの、その後のアクティブフィルタ通過後が三番目、さらに最後のアクティブフィルタを通過した波形が四番目のものです。回路図と合わせてご覧ください。

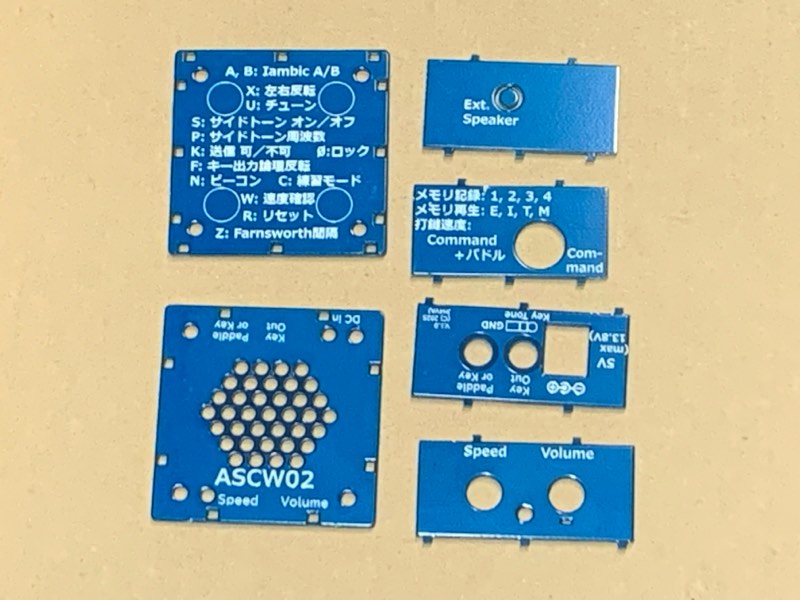

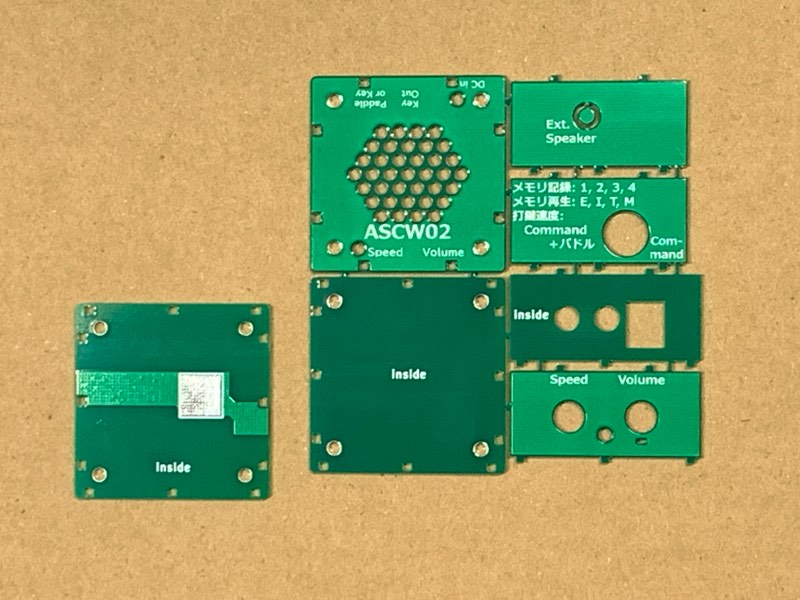

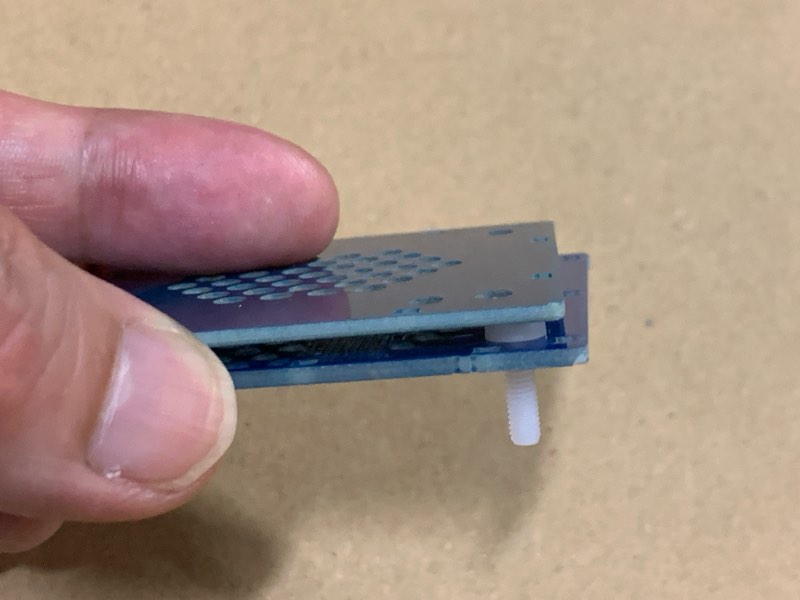

基板の分割

ケース用の基板を分割し(手で曲げれば簡単に折れます)、バリをヤスリで落とします。長いバリはニッパ(使い古したものや百円均一のものなど)で切り取るとヤスリがけが少なくて楽です。ただし、くれぐれも必要な出っ張りを誤って切ったり削ったりしないよう注意してください。

削った後は粉を拭き取ってください。これまでの経験では、拭き取りよりも丸ごと水洗いするのが楽です。

ヤスリがけを少なくするために接続部分を非常に細くしているため、輸送(輸入)時に基板が割れて(分割されて)しまっていることがあります。どのみち分割して使うものですので、製作・動作には問題ありません。ご了承ください。

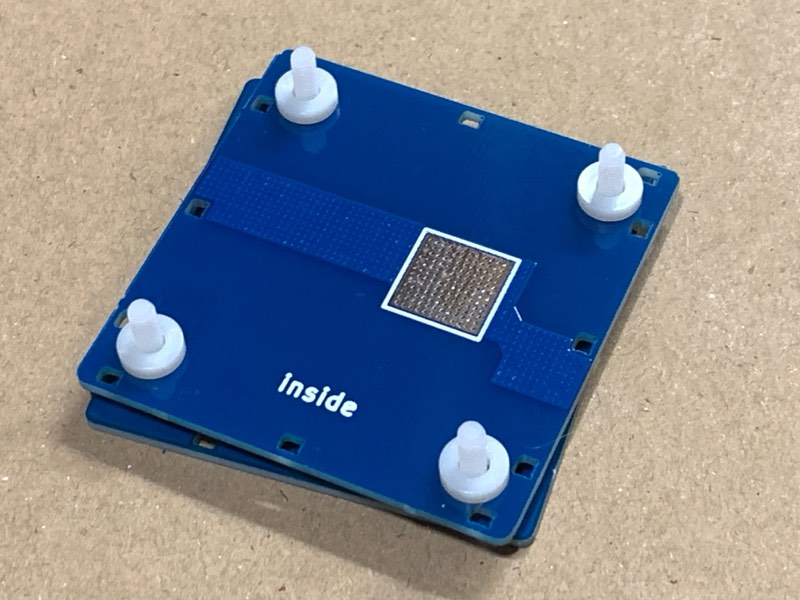

なお、途中で設計変更を行って、底板を放熱板として使用することにしました。設計変更前に発注したケースは放熱板に対応していないため、別途、放熱板対応の底板を添付しています。こちらをお使いください。設計変更後に発注したケース部材は放熱板対応しておりますので、別添の底板はありません。

また、この後発注した放熱板対応底板とそれ以前のケース部材の色味がやや異なっています(特に青)。底板ですので目立ちはしませんが、何卒ご了承ください。

ケース仮組み

仮組みしてうまくはまることを確認します。とはいえ、中身が空の状態では、箱状に組み立てるのは結構難しいです。それぞれの孔と突起が上手く嵌合することを確認すれば大丈夫です。

ピッタリはまらない場合は、突起の付け根が直角になっていないためです(製造上の都合)。

まったく隙間なく完全にピッタリというのは難しいです。ご了承ください。

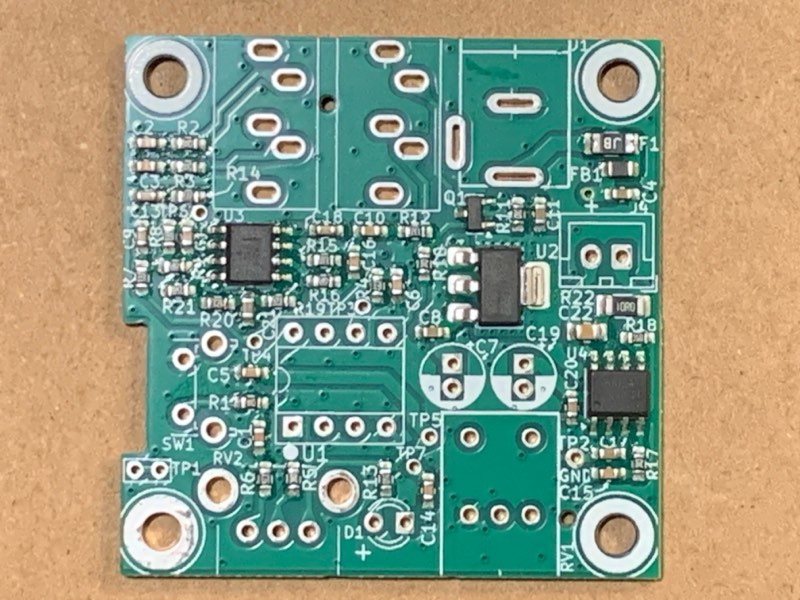

部品のハンダ付け

前述のとおり、チップ部品はすべて実装済みです(47点)。

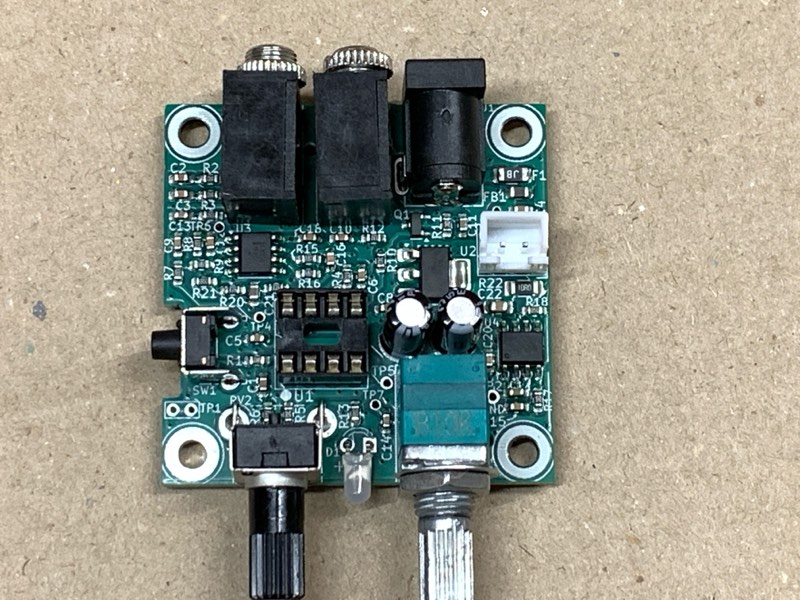

ジャックや可変抵抗などは未実装ですので、それらをハンダ付けします。

背の低いものから順に取り付けます。ICソケット→LED→2ピンコネクタ(スピーカ)→タクトスイッチ→可変抵抗→電解コンデンサ→DCジャック→3.5mmジャックの順が妥当かと思います。これはあくまで参考ですので、やりやすいように組み立ててください。

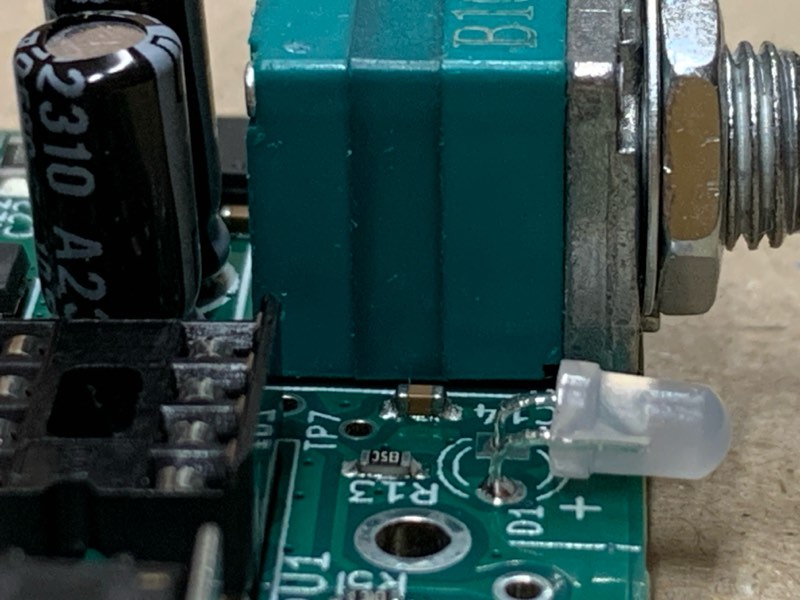

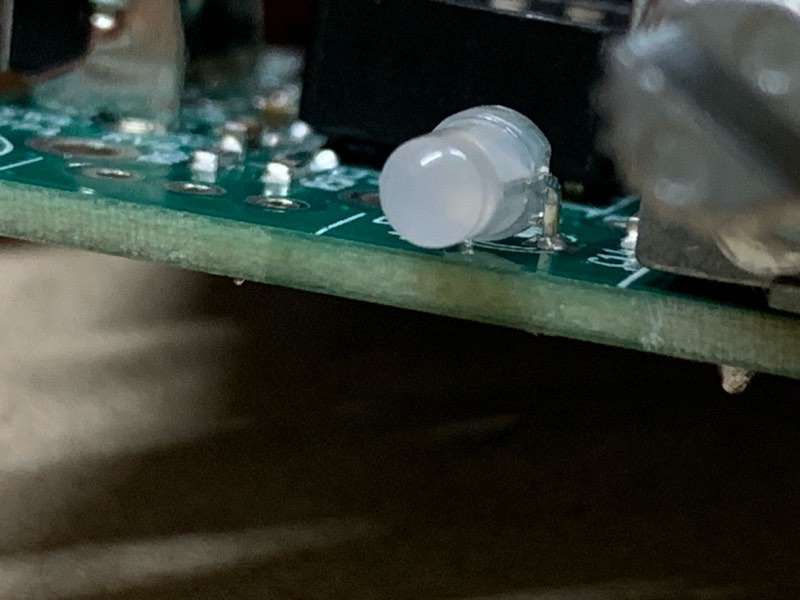

LEDは90度曲げて取り付けます。高さは基板にほぼぴったり付く程度です(下の写真を参考に)。また、極性に注意してください。基板上に「+」と示している方がアノードです。

可変抵抗やジャック類など足が複数あるものは、まず、一つだけ仮付けして傾いていないか確認してください(傾いていれば修正)。問題ないことを確かめてから残りの足をハンダ付けします。

DCジャックと可変抵抗(SWなし)の固定足は長すぎるので適宜カットします(底板までは2mmです)。

オプションの外部スピーカ端子(後述)を付ける場合は、電解コンデンサ(C19)を少し傾けて実装します(隣りのC7も少し)。この写真は全体を組み立てたあとに撮ったものですので、マイコンが載っていたりします。そのあたりはご容赦ください。

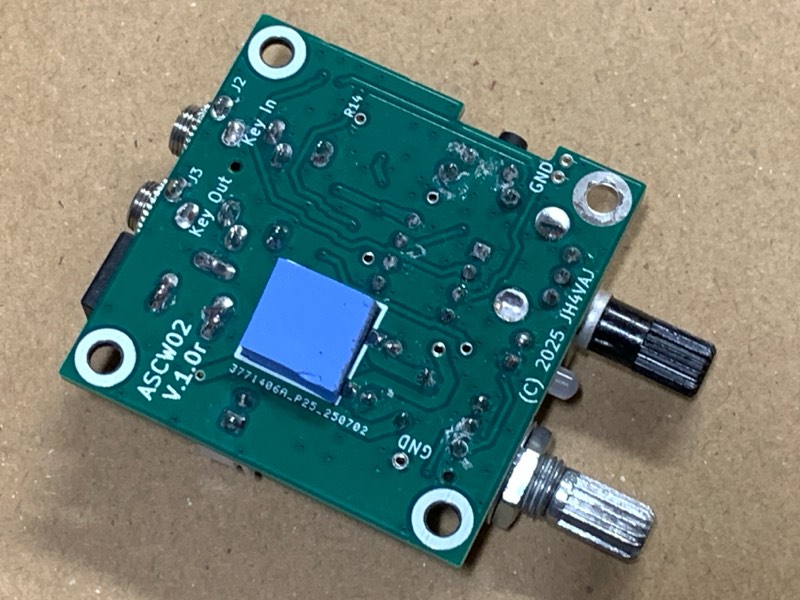

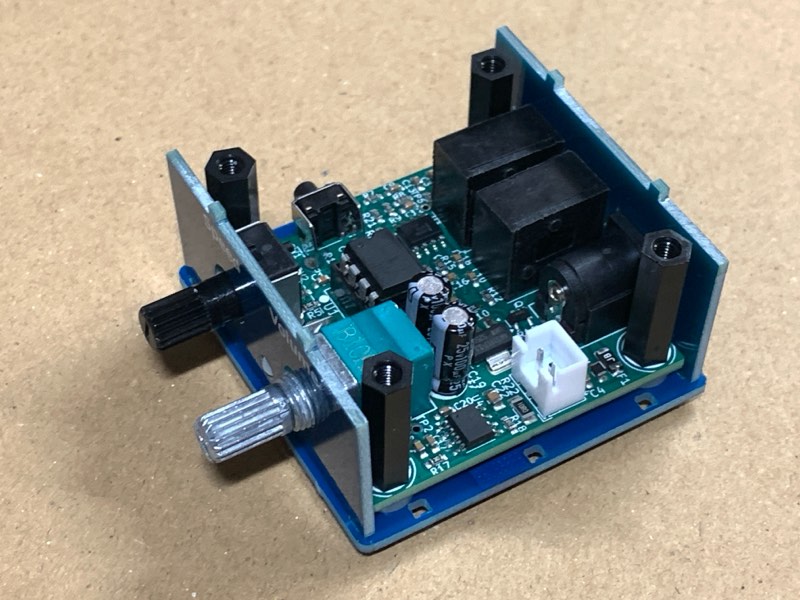

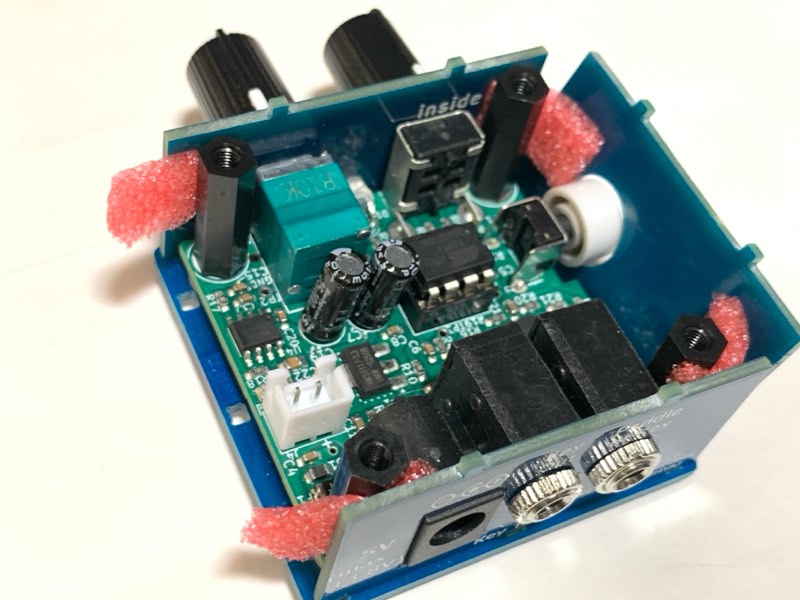

下の写真が、一通り部品を取り付けた状態です。ハンダ付け忘れやブリッジがないか、また、電解コンデンサの向きは間違えていないか、今一度確認してください。

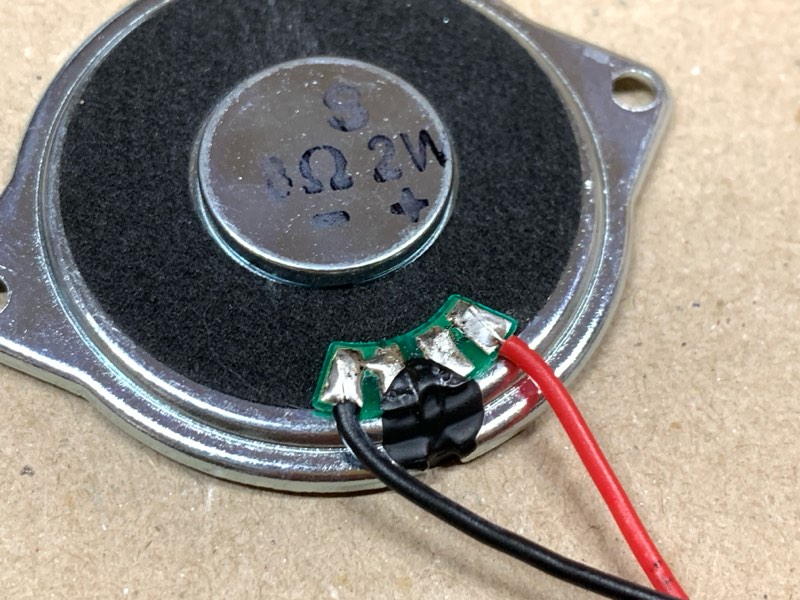

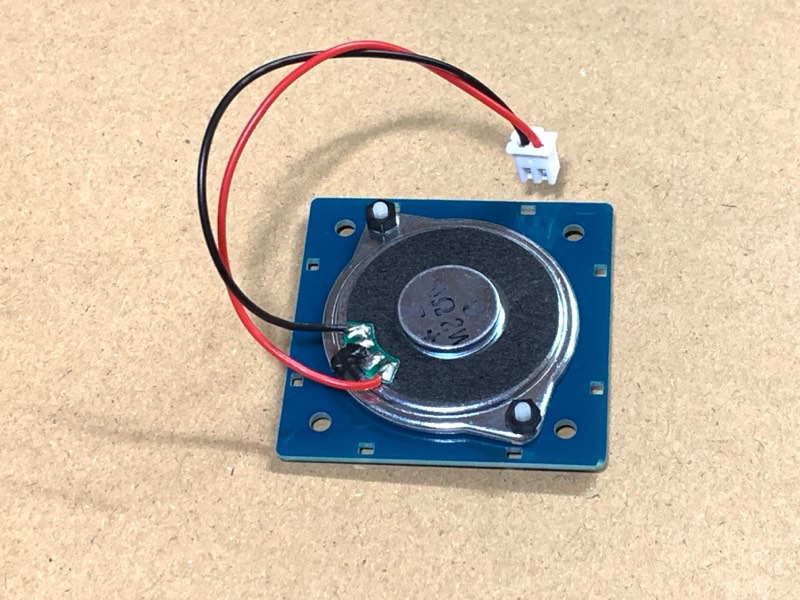

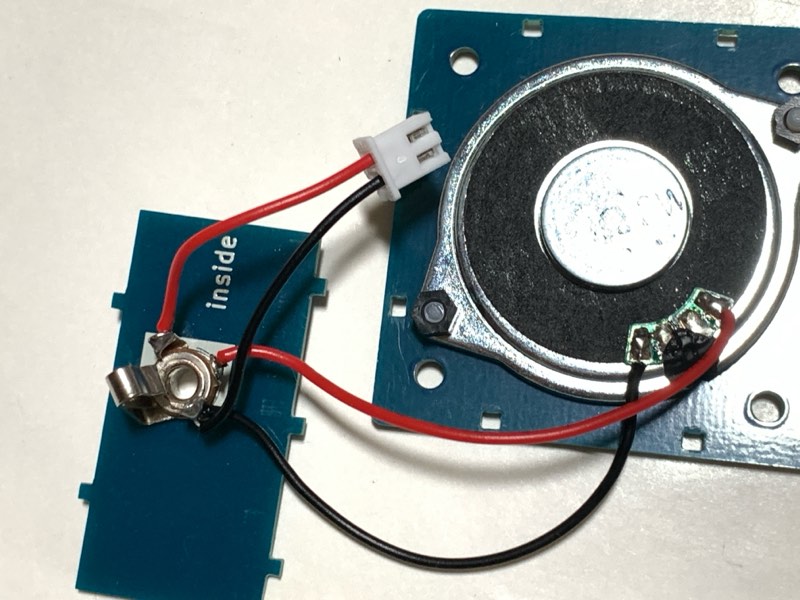

スピーカにケーブルをハンダ付けします。外側のランドにつけてください。内側はボイスコイルがハンダ付けされていますので、触らないほうが無難です。

動作確認

部品の付け忘れ、付け間違い、向きの間違い、ハンダ忘れ、ハンダブリッジがないかチェックしてください。また、電源とGNDがショートしていなことも確認します。確認時には電源スイッチを入れ忘れないように。また、確認が終わったら、一旦、電源スイッチを切ります。

この段階では、まだマイコンは挿しません。

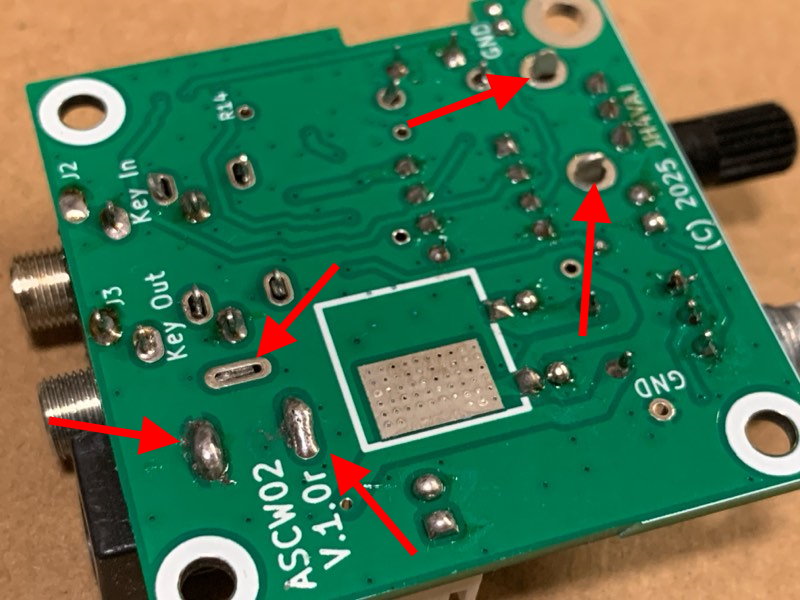

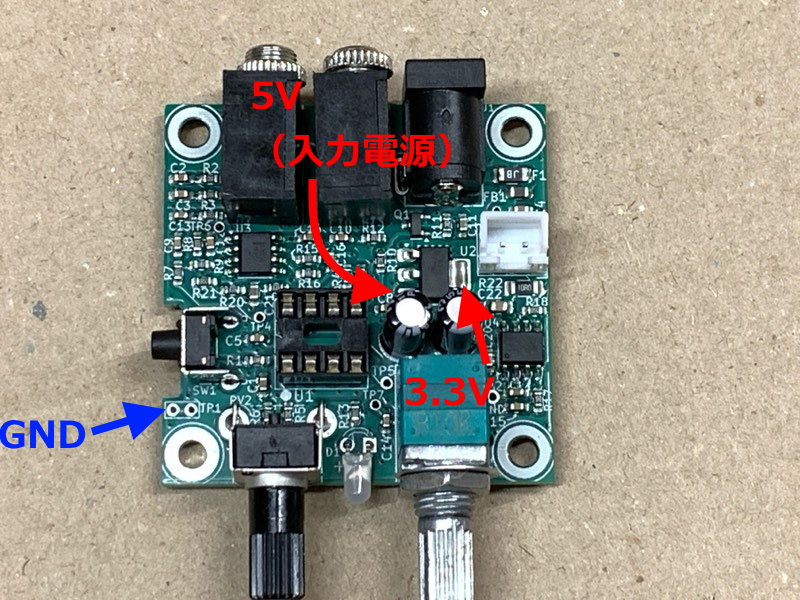

間違いがなければ、電源をつなぎます。DCジャックは、内径2.1mm、外径5.5mm、センタプラスの極一般的なものです。電圧は5Vです(15V程度まで使えますが発熱が大きくなります。詳細は上述のとおりです)。電源スイッチを入れれればLEDが点灯するはずです。電圧のチェックポイントは下の写真のとおりです。

電圧がOKであることを確認したら、一旦、電源を切ります。

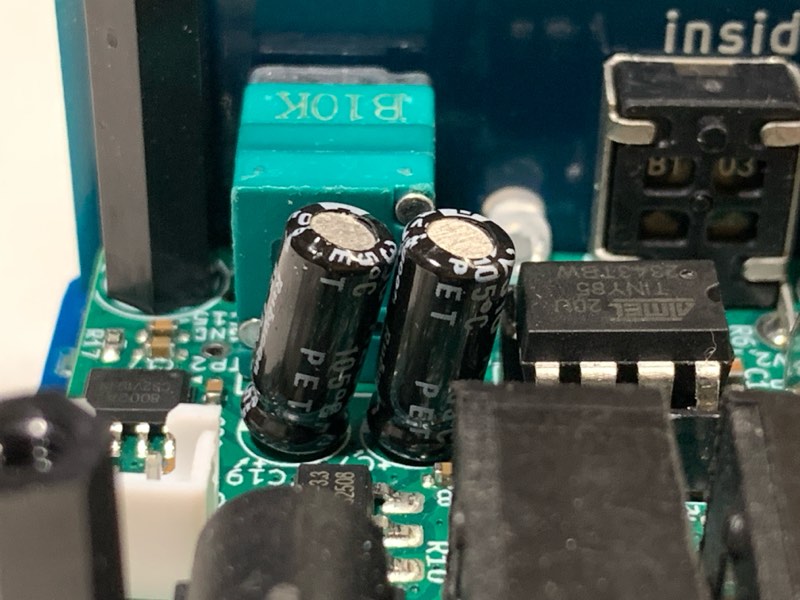

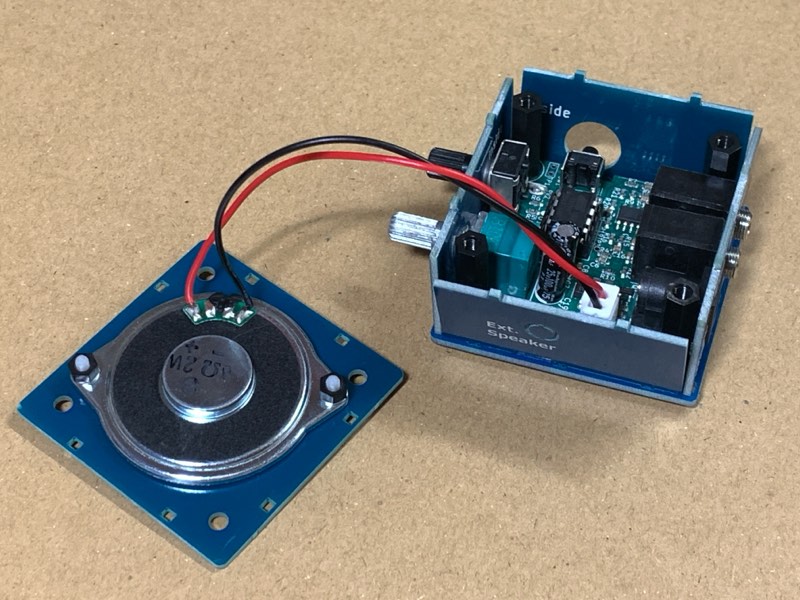

マイコンを向きに注意して挿し込み、スピーカを接続して電源を入れます。LEDが点灯し、YACKの起動音(73)が聞こえるはずです。

動作しない場合、その原因の大半は(この節の冒頭にも書いたとおり)次の三つです。

- 部品の付け間違い(向きの間違い)

- ハンダ不良

- ハンダブリッジ(ハンダくずの貼り付き)

ルーペなどを使ってじっくりと、焦らず落ち着いてチェックしてください。

ケース組立て

この順番通りでなければダメというものでもありません。ご自分のやりやすい方法で構いません。ここで示した順序は一例とお考えください。

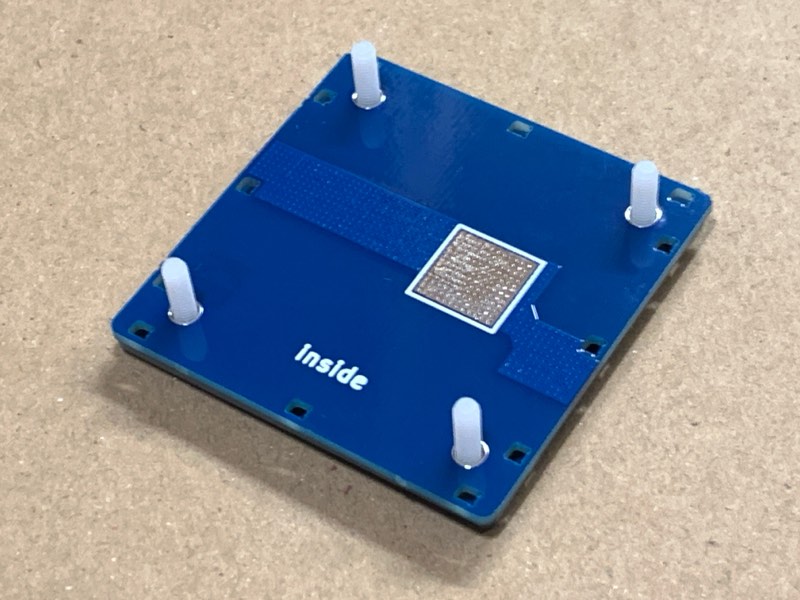

まず、底板にビス(長い方)を通します。

裏に適当な板を当てがいます。ケースの天板を使うのが手っ取り早いです。

この状態でビスが上に向くようにひっくり返して置きます。

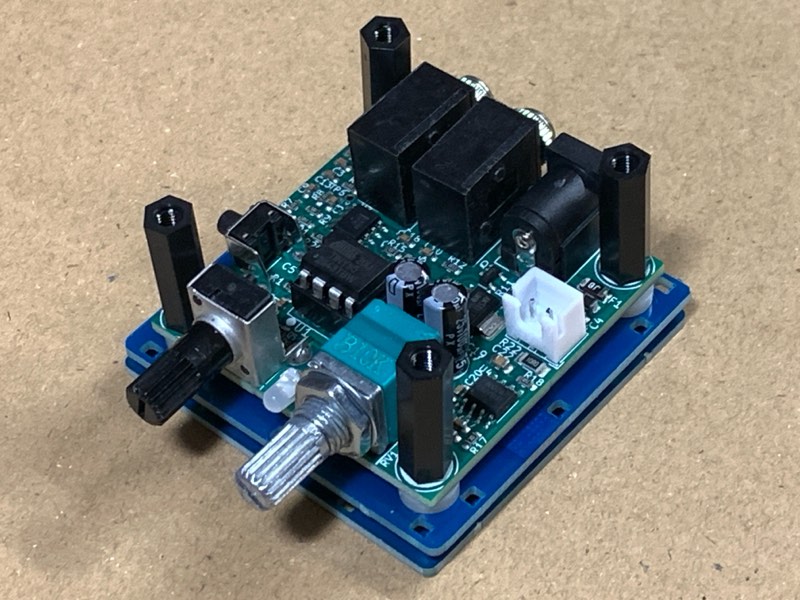

スペーサを取り付けます。

部品を実装した基板の裏の枠内に放熱ゴム(熱伝導ゴム)を貼り付けます(保護シートは両面とも剥がしてください)。

熱伝導ゴムの位置を確認して基板を底板の上に乗せ、スタンドオフで緩く締めます(スタンドオフが外れない程度に、軽く取り付けます)。

基板を持ち上げつつ、前後のバネルをはめ込みます。

LEDの出具合も確認します。大きく飛び出させる必要はありません。

可変抵抗とジャックのナットは軽く取付けます(締め付けない)。

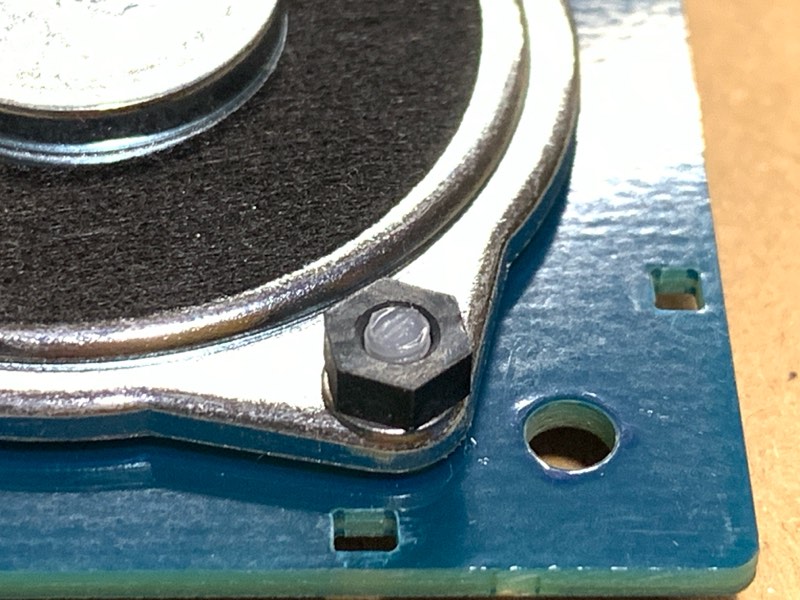

スピーカをM2.5のビス、ワッシャ、ナットで上面パネルの裏にネジ止めします。

「Speed」の印字がある側のビスは、飛び出した部分をカットします(ニッパなどで)。どちらかよくわからなければ、両方ともカットしても構いません。

側板二枚立て、スピーカのコネクタを接続します。

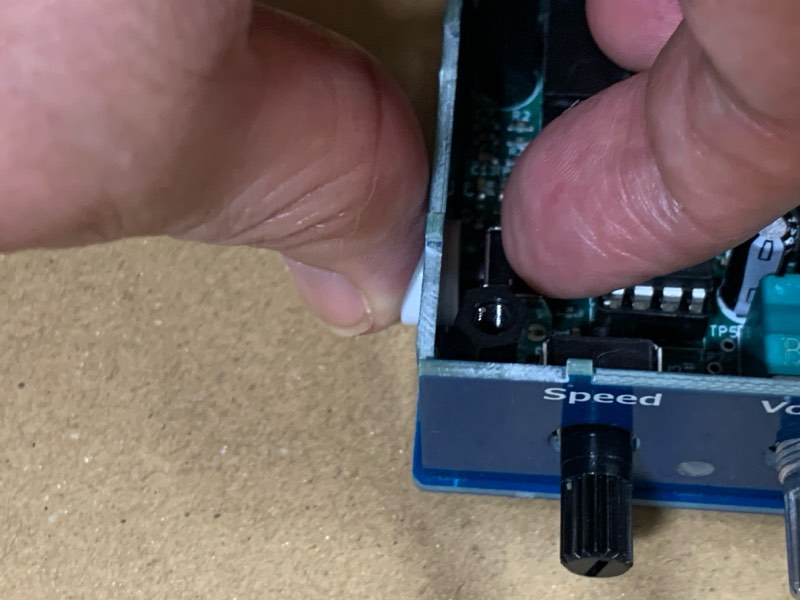

タクトスイッチにキャップを被せます。キャップの差し込みはかなりきついので、スイッチの後ろに指を当てて支えなが押し込みます。支えないとスイッチに無理な力がかかってしまいますので気をつけてください。

スピーカのケーブルを挟まないように気をつけつつ天板を被せてビスで留め、可変抵抗とジャックのナットを適当に締めます(強く締め付けすぎないように)。

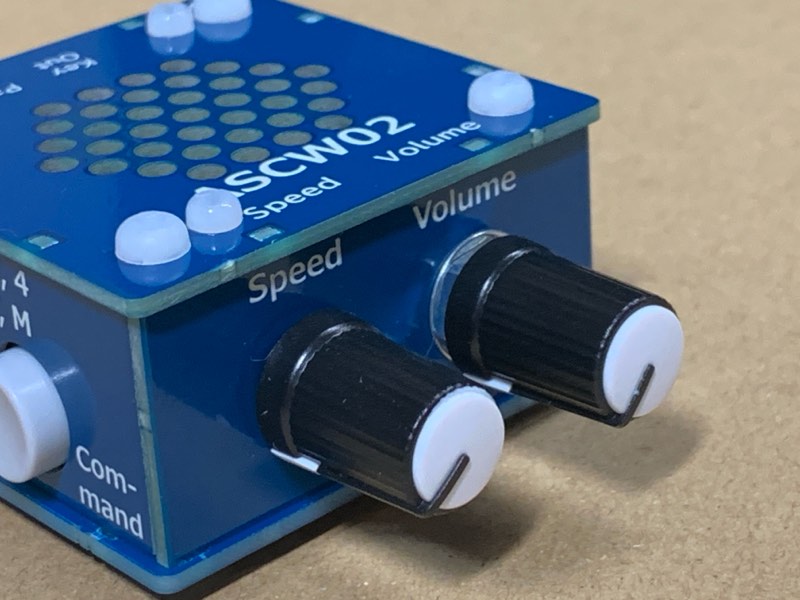

可変抵抗にツマミ取り付ければ完成です。

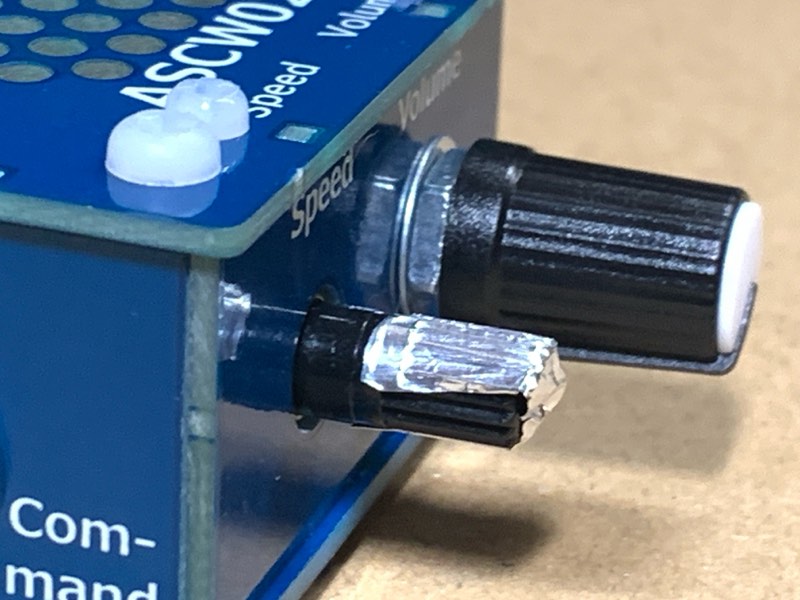

ツマミが緩い場合は、アルミフォイルやテープなどを被せると良い具合になると思います。特にプラスチック軸のほうは緩いものが多いですが、何卒ご了承ください(かなり緩いものも多数あります。品質のバラツキが残念ながら大きいようです)。

好みで底板にゴム足を貼り付けてください。

サイドパネルがガタつく場合

左右の側板は上下の板に挟まれているだけで固定されてはいません。パネル(基板)の製造上の具合によっては左右の板にガタツキが生じるようです。そうすると、スピーカの振動によってサイドパネルが動き、音が濁ってしまいます。

この対策としては、スタンドオフに適当な厚さのクッションを挟み、左右のパネルを押すようにしてガタを止めるのが簡単で効果的なようです。

このピンクのクッション材はオマケで入れておきます。そのままでは厚すぎますので、半分程度の厚さにカットして使ってください(私はそうしました)。ハサミで簡単に切れます。もちろん、他に適当なクッション材があればそれをお使いいただくのも良いと思います。

外部スピーカ端子

オプションとして、側板に外部スピーカ端子を付けられるようにしています。本来は旧機種などのように付けたい方がご自身で端子を調達するようにと思っていたのですが、基板上に部品が未ッシュしてしまって想定していた端子が入りません。なんとか入れられる端子を見つけましたが、入手性が良くないのでオマケとして付けておきます。品質もいいとは言えない(詳細後述)ので二個入れておきます。実際に取り付けるかどうかはご自身で判断してください。

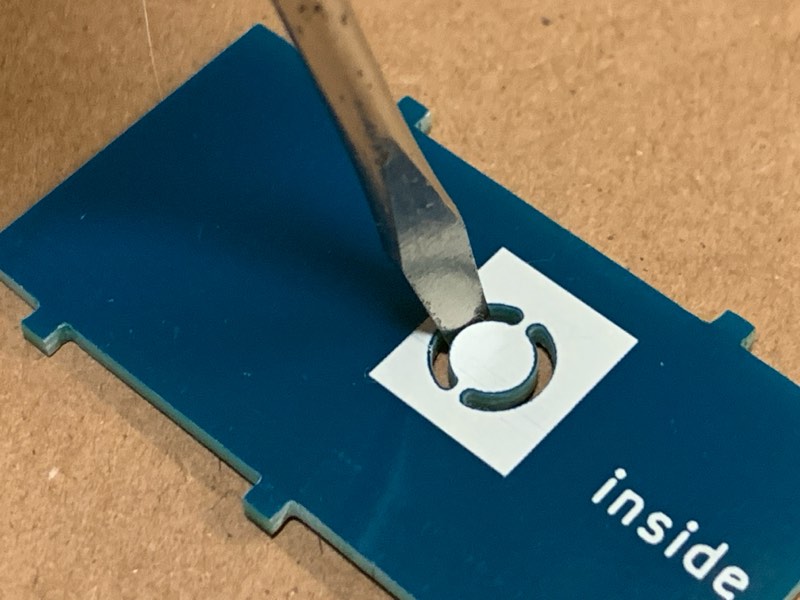

まず、サイドパネルの目隠し板を外します。マイナスドライバを差し込んでこじれば簡単に取れます。

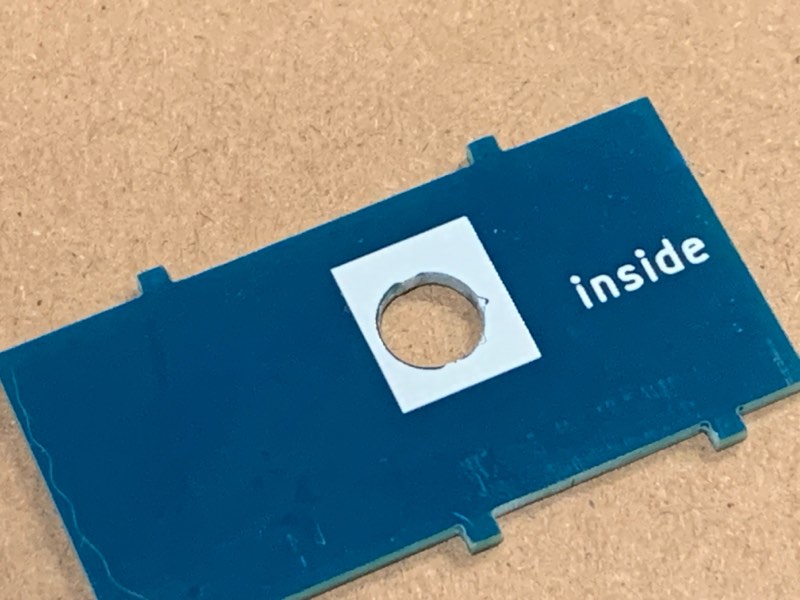

丸ヤスリ等でバリを削ってください。

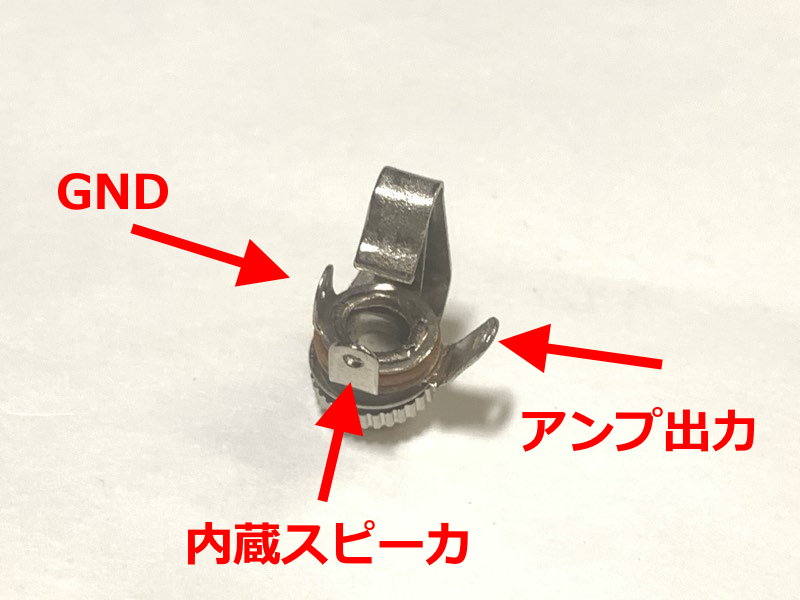

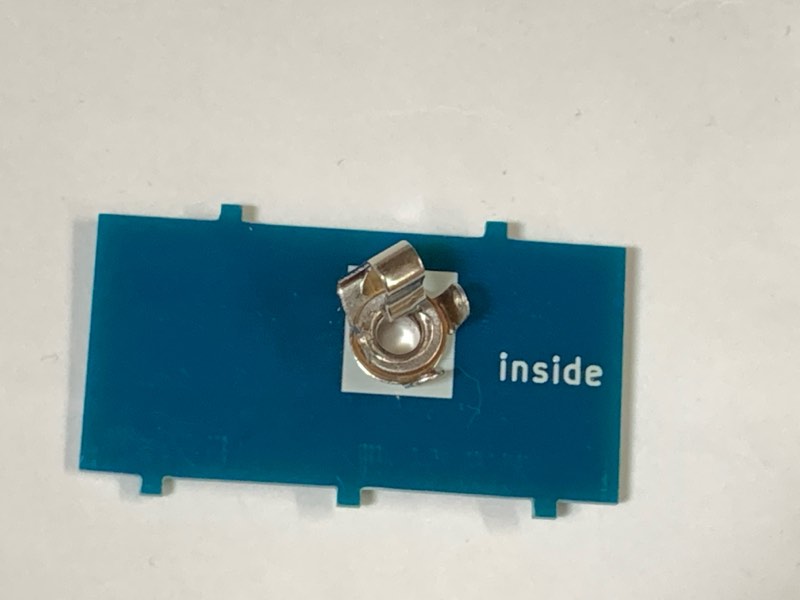

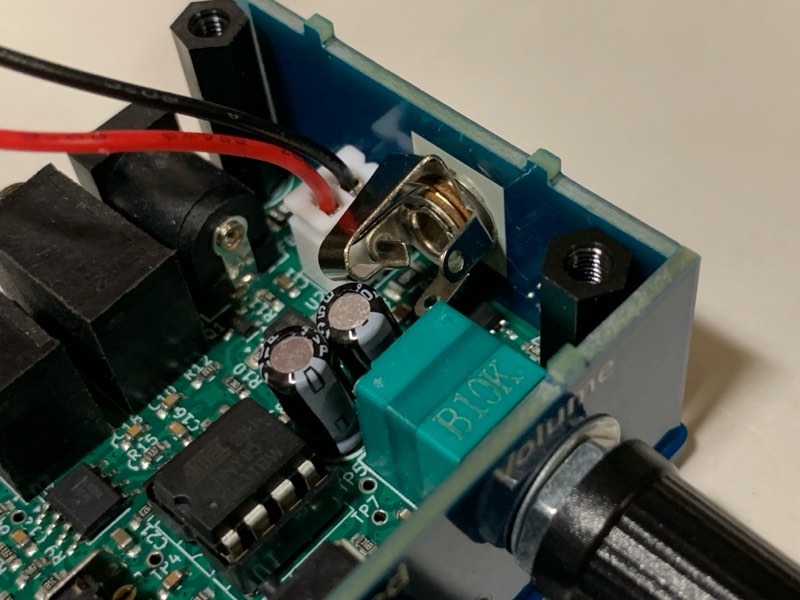

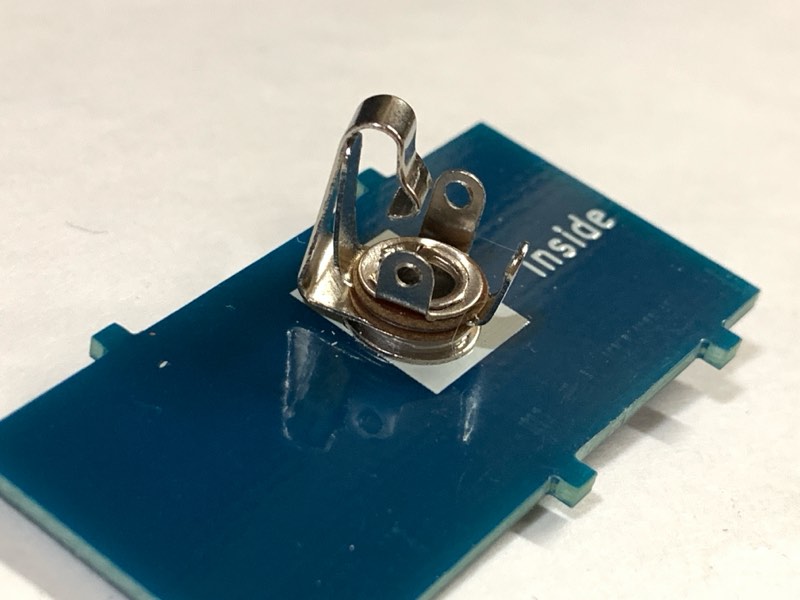

オマケで付けている端子はこれです。配線はこの図を参考にしてください。

この端子、スイッチ部の接触が非常に微妙な感じです。少しでも変形してしまうとスイッチが接触しません。プラブを挿さない状態で、アンプ出力用の端子と内蔵スピーカ用の端子が接触している(導通している)ことをテスタ等で確認してください。接触していないようなら、端子を少し曲げるなどしてなんとか接触させてください。プラグを挿していないときに接触して、挿すと離れるのが正常な状態です。

端子をパネルに下の写真の向きで取り付けます。この段階では仮付け。

仮組みしてコンデンサに当たらないように調整します。スピーカの端子には少しかぶさる格好になります。

向きが決まったら一旦外してネジを締めます。この段階でも念のため、スイッチ部の接触具合をチェックしておくのが良いと思います。

スピーカの配線を切ってジャックに取り付けます。下の写真を参考にしてください。

下の写真はパネルを取り付けてプラグを挿した状態です。

かなりゴチャゴチャします。スピーカケーブルを挟まないように天板を取り付けてください。

その他

音量を最大近くまで上げると音が歪んできます。これは、アンプICの消費電流が増えた結果、電源電圧が振られてしまうためです(音に連動して電源電圧がふらつく)。アンプICのパスコン(C19)の容量を増やせば歪みを軽減できます。現状は100μFが付いています。220μFくらいでは大した違いはなく、470μFや1000μFくらいにすれば効果が出てきます。しかしながら、基板上のスペースの都合で100μFで妥協しています。

大音量が必要な場合は、このパスコンを増やす(どこかの隙間に入れ込む)ことを検討してください(空中配線になるだろうと思いますが、配線はできるだけ短く)。

ただし、上に書いたように、大音量で使う場合は供給電圧は5Vにしてください。12Vなどでの高い電圧での大音量は定電圧レギュレータの発熱が大きくなります。

ソースコード

Zipでまとめたものをこちら置いておきます。

- ソフトウェアはMicrochip Studioで開発しました。新規プロジェクトを起こしてすべてのソースコード(main.c、yack.c、yack.h)を読み込めば大丈夫だと思います。

- デバイスはATTiny85を指定してください。

- コンパイルオプション(-D)には次の3つを付けてください。

- F_CPU=1000000UL

- YACK_STRAIGHT

- YACK_SPEED_POT

より良いものが公開されることを期待します。

モバイルバッテリを使う場合

本機は5Vで動作しますので、モバイルバッテリで使用することもできます。ただし、一般的なモバイルバッテリでは電流が少ない場合は、一定時間で電源が切れるようになっています。そのような場合は、こちらを利用すると、自動電源断を回避できます。中継タイプか、ケーブルタイプをお使いください。

ただし、すべてのモバイルバッテリに対応しているわけではありません。ご了承ください。

また、低電流モードを持ったモバイルバッテリなら、自動電源断の問題は起きません。いくつか挙げておきます。参考にしてください。

頒布

【注意事項】

- 部品の調達の都合上、上の写真とは異なる場合があります。

- ケースはプリント基板を利用して作ったものです。多少の色むら等があることがあります。

- コストダウンのため、ほとんどの部品は海外通販で調達しています。そのため、部品の表示が読みづらい(印字が薄い、偏ったり潰れたりしている)ものがあります。何卒、ご了承ください。

- 本機のマニュアルは当ページがすべてです。紙媒体はありません。また、本機は電子工作の経験がある程度ある方を対象としております。電子工作の基本については、こちらのページに参考になりそうなサイトなどをまとめてあります。

- 資源の有効活用のため、梱包材は再利用することがあります。

- 仕様や頒布価格は予告なく変更することがあります。

- 本機の組立てや使用による怪我・事故等には責任を負いません。

【ケース色】

ケースの色は四色用意しました(内部の回路基板は緑です)。

【価格】

- 本体: 3,500円

- オプション(USB電源ケーブル、約50cm): 100円

- 送料: 280円

- 支払い方法: 銀行振込

オプションのUSB電源ケーブルはこちらです。PCのUSBポートやUSB充電器などで使えて便利です。必要に応じてどうぞ。

【申込みフォーム】

※これは申込み専用フォームです。申込み以外(問合せ等)には使用できません。

こちらにご入力いただいたメールアドレス宛に、追って、振込先等をお知らせします。入力ミスのないようお願いします。また、ここにご住所等は書かないようにお願いします。

こちらにご入力いただいたメールアドレス宛に、追って、振込先等をお知らせします。