同軸ケーブルの特性インピーダンス測定方法

「そういえば、同軸ケーブルの特性インピーダンスってどうやって測るんだろう?」と思い、ちょっと調べてみたら案外簡単だった。測定対象の同軸ケーブルの開放時と短絡時のインピーダンス(ZoとZs)を測定し、両者の積の平方根を取ればOK。

$$Z=\sqrt{Zo Zs}=\sqrt{Zo}\times\sqrt{Zs}$$

情報元は日置電機のFAQ。

これなら、アンテナアナライザで調べられる。

測定

RG-58C/U、10m

対象のケーブルは秋月のRG-58C/U、10mもの。ちなみに、RG-58C/Uは、RG-58A/Uの軍事規格品で、その特性はRG-58A/Uと同一。

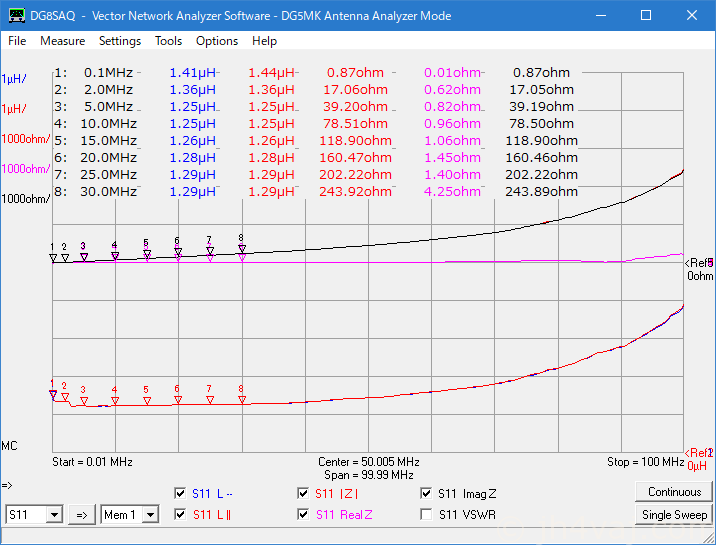

測定器はFA-VA5。複数の測定値を一覧表示させられて便利なので。

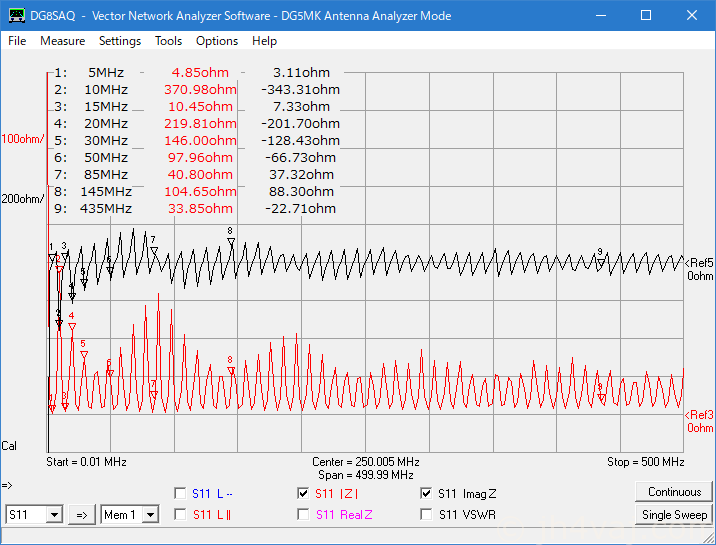

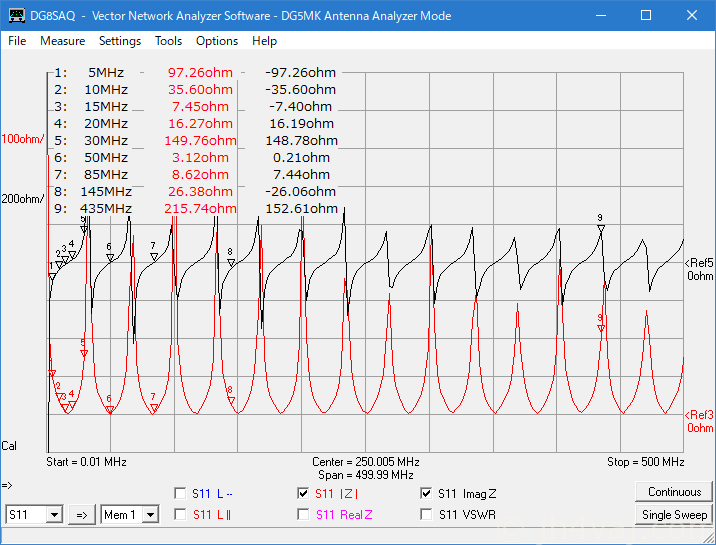

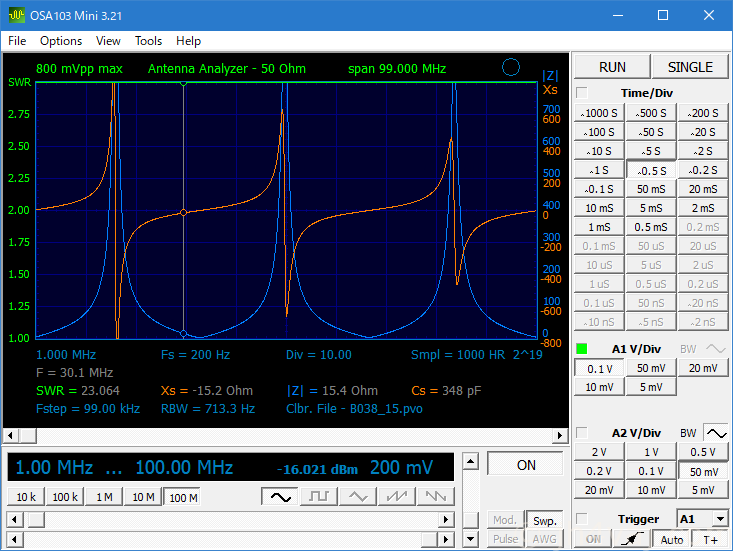

まずは、開放時。

赤がZの絶対値。黒はZの虚部(参考として)。

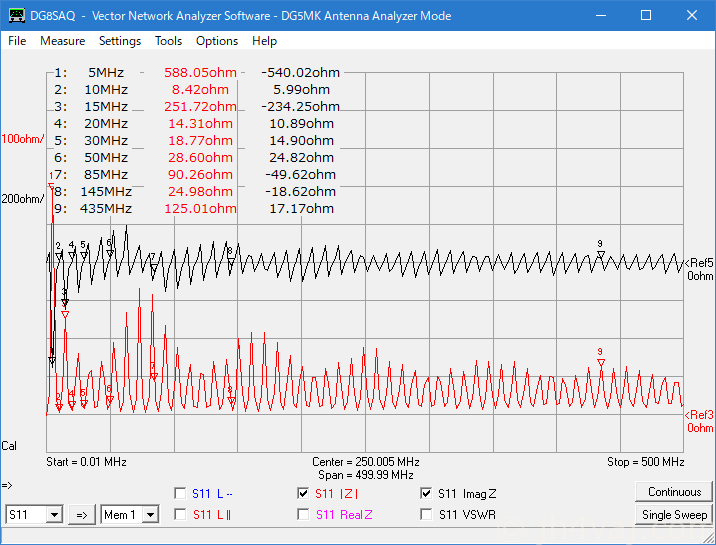

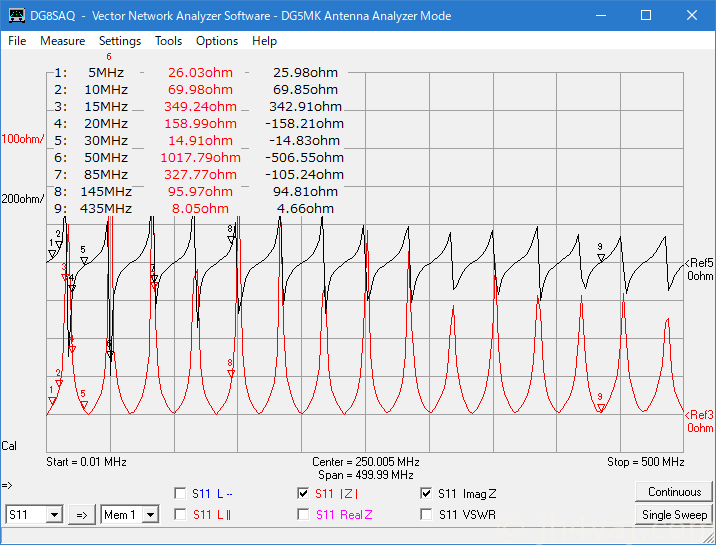

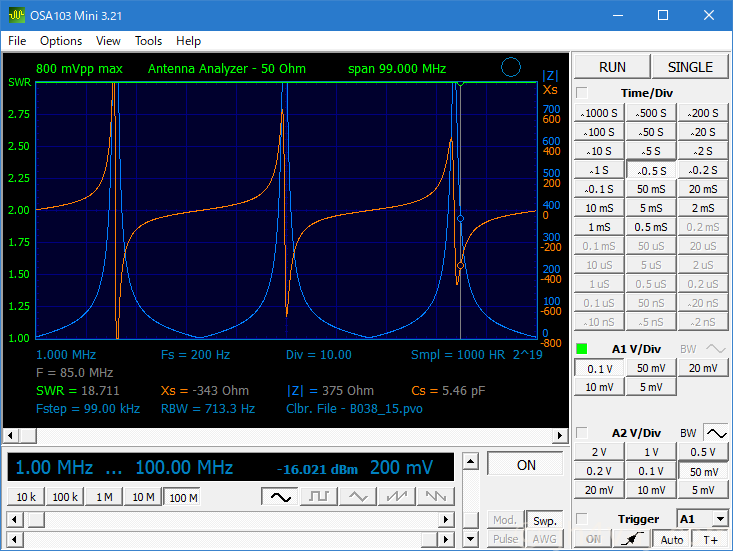

続いて、短絡時。

二つの測定結果から特性インピーダンスZを計算する。

| 周波数 | Zo | Zs | Z |

|---|---|---|---|

| 5 | 4.85 | 588.05 | 53.40 |

| 10 | 370.98 | 8.42 | 55.89 |

| 15 | 10.45 | 251.72 | 51.29 |

| 20 | 219.81 | 14.31 | 56.08 |

| 30 | 146.00 | 18.77 | 52.35 |

| 50 | 97.96 | 28.60 | 52.93 |

| 85 | 40.80 | 90.26 | 60.68 |

| 145 | 104.65 | 24.98 | 51.13 |

| 435 | 33.85 | 125.01 | 65.05 |

- 周波数: MHz

- Zo, Zs, Z: Ω

50Ωピッタリとはいかなかったけど、まぁ、それなりの値。こんなものなのかな?

数値は、グラフ上に表示されたものを読み取って写した。数値を引っ張ってくる方法もありそうな気がするが、すぐにはわからなかったので、とりあえずここは手動で。

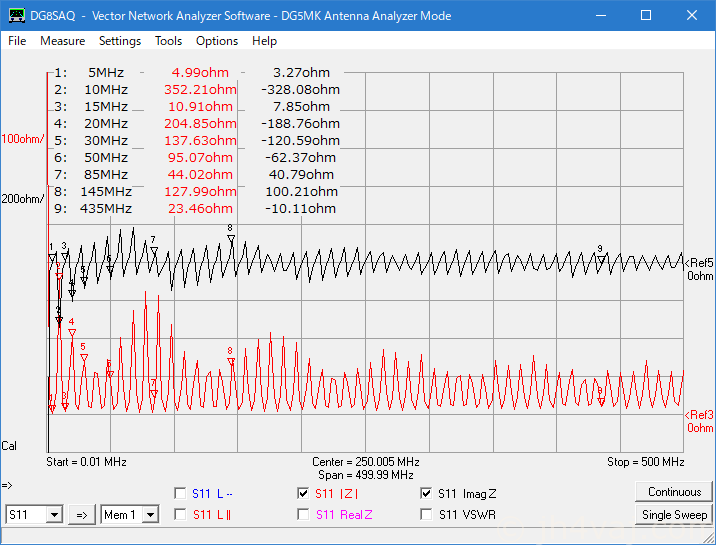

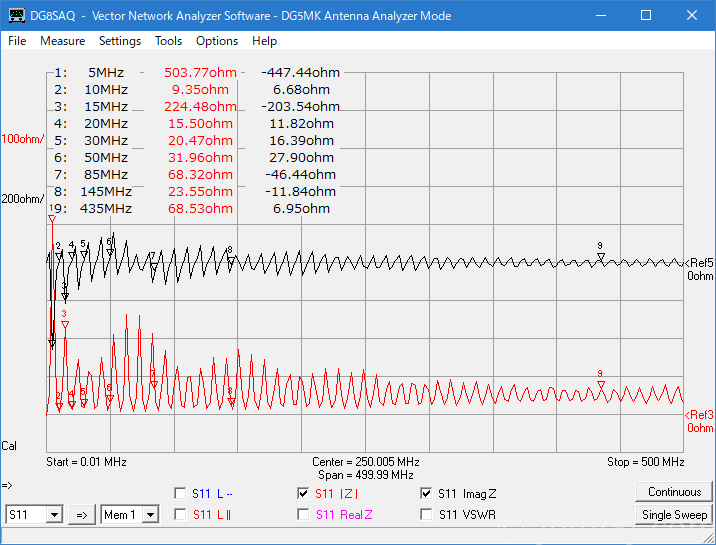

この測定では、同軸ケーブルは上の写真のように束ねていた。ひょっとしたら、それが影響しているのかと思い、同軸ケーブルを伸ばして再度測定。以下、上と同様に、開放時、短絡時の測定結果と、計算したZの一覧。

| 周波数 | Zo | Zs | Z |

|---|---|---|---|

| 5 | 4.99 | 503.77 | 50.14 |

| 10 | 352.21 | 9.35 | 57.39 |

| 15 | 10.91 | 224.48 | 49.49 |

| 20 | 204.85 | 15.50 | 56.35 |

| 30 | 137.63 | 20.47 | 53.08 |

| 50 | 95.07 | 31.96 | 55.12 |

| 85 | 44.02 | 68.32 | 54.84 |

| 145 | 127.99 | 23.55 | 54.90 |

| 435 | 23.46 | 68.53 | 40.10 |

だいたい似たような結果だけど、435MHzだけは目立って違っている。巻いた状態で65Ω、伸ばした状態で40Ω

RG-58A/U、3m

試しに、もう一つ測ってみる。今度は、RG-58A/Uでロケットで購入した3mもの(FUJIKURA製)。一方にBNCコネクタを付けた。反対側はそのまま(下の写真は短絡した状態(ちょっと剥いてねじってショート))。

上の結果から、ケーブルは巻いていても伸ばしてもあまり変らないようなので、今回は巻いた状態だけ。

| 周波数 | Zo | Zs | Z |

|---|---|---|---|

| 5 | 97.26 | 26.03 | 50.32 |

| 10 | 35.60 | 69.98 | 49.91 |

| 15 | 7.45 | 349.24 | 51.01 |

| 20 | 16.27 | 158.99 | 50.86 |

| 30 | 149.76 | 14.91 | 47.25 |

| 50 | 3.12 | 1017.79 | 56.35 |

| 85 | 8.62 | 327.77 | 53.15 |

| 145 | 26.38 | 95.97 | 50.32 |

| 435 | 215.74 | 8.05 | 41.67 |

RG-58C/Uの10mの場合と同じようなものと見ていいかな?

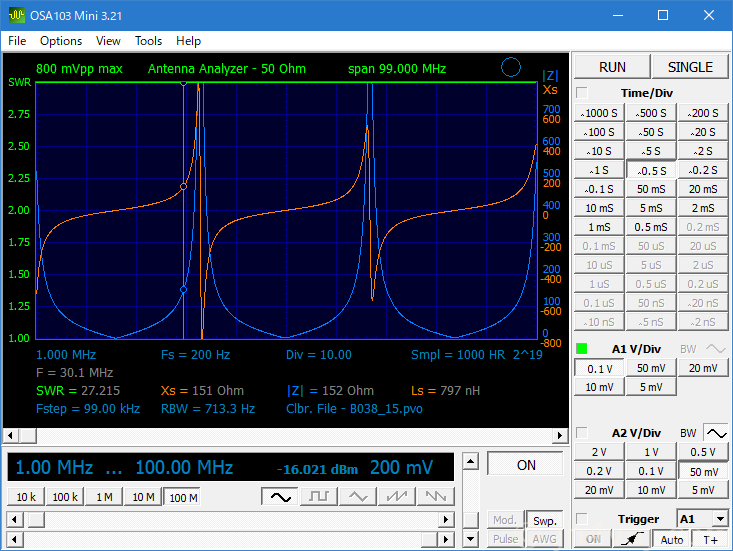

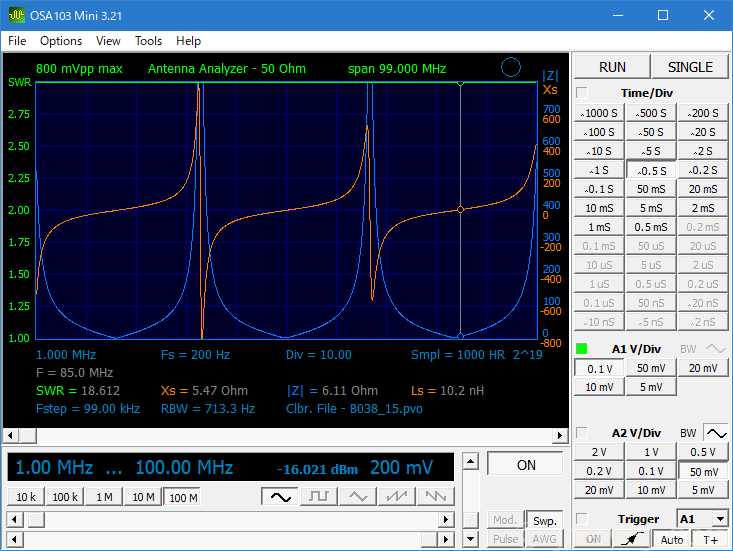

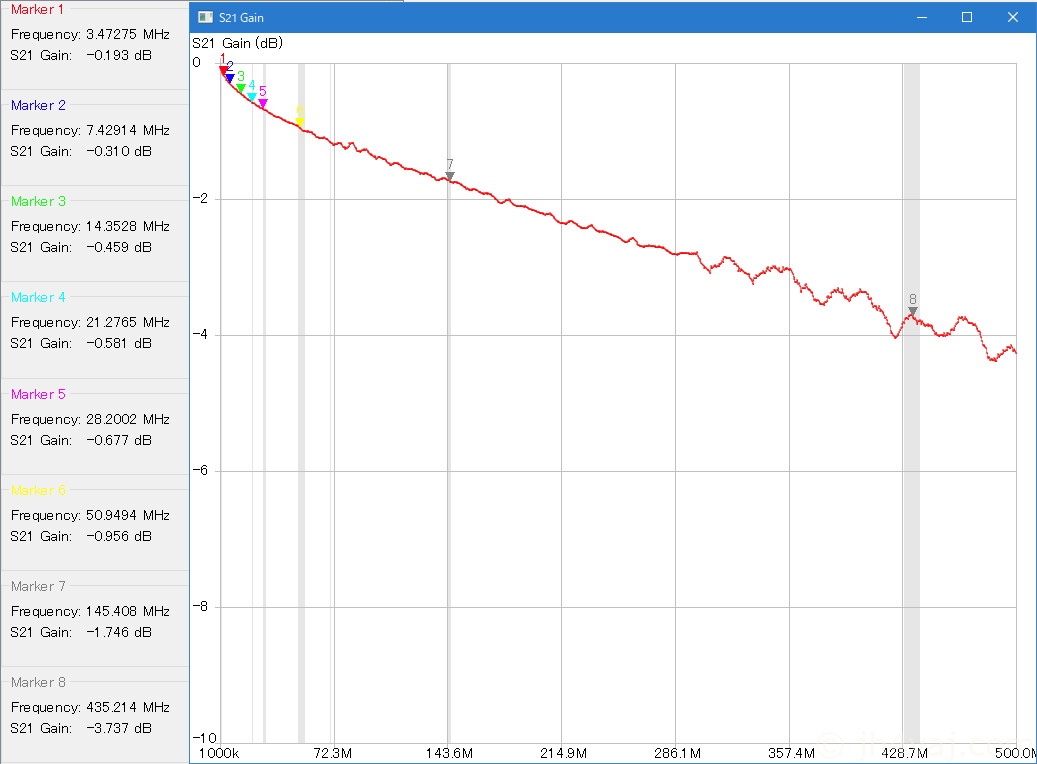

参考として、OSA103 Miniでも同様に測定してみる。なお、こちらはカーソルを動かして値を読み取るしかないので、30MHzと85MHzだけ(測定上限が100MHz)。

| 周波数 | Zo | Zs | Z |

|---|---|---|---|

| 30 | 152 | 15.4 | 48.38 |

| 85 | 6.11 | 375 | 47.87 |

こっちだと、少し低く測定される傾向なのかな?

なお、この測定に際しては、OSA103 MiniのSOLキャリブレーションにFA-VA5のキャリブレーションキットを使用した(なので、同じ結果になって欲しかったのだけど…)。

タイムドメイン測定

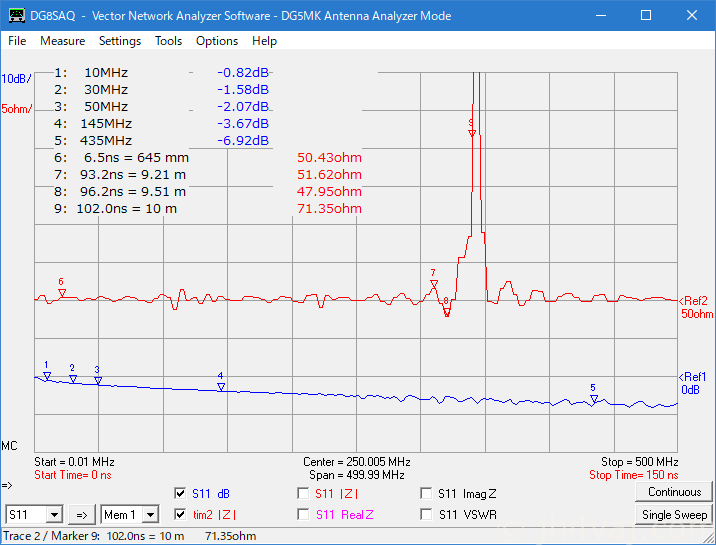

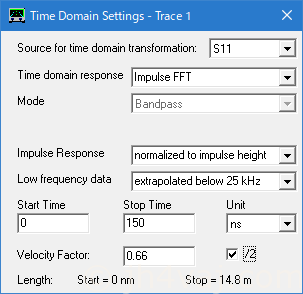

コメントで、タイムドメイン測定でケーブルインピーダンスが測れることを教えていただいた。早速、見様見真似でやってみた。被測定ケーブルはRG-58C/U(10m、束ねた状態)、開放端。

赤がケーブルインピーダンス。多少凸凹しているが、概ね50Ω。凸凹が大きく見えるのがケーブル先端付近で、47.95~51.62Ω。インピーダンスが一気に上るポイントがケーブルの端、つまり、ケーブルの長さで、10mと計測された。

青は対周波数の減衰カーブ。ケーブル先端で折り返したものを測定することになるので、減衰量は二倍で観測される(頂いたコメントの記事の受け売り)。RG-58C/Uの減衰量の規格は、30MHzにおいて81dB/km。したがって、10mだと0.81dB。測定値は-1.58dB。二倍で観測されているので、1/2にすると-0.79dB。規格値とほぼ一致(規格値の範囲に収まっていると言うべきか)。同様に、435MHzでは測定値の-6.92dBの1/2で-3.46dB。435MHzで使用するにはロスが無視できないけど、50MHz位までならあまり気にせずに使えるかな。

なお、速度係数(短縮率)は0.66とした。

それにしても、FA-VA5とソフトウェアでこんな測定までできるとは!

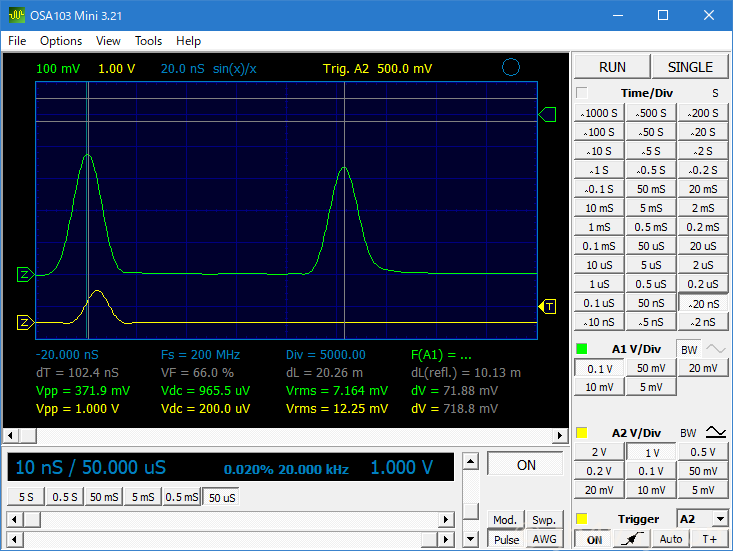

OSA103 MiniにもTDR機能があるので、こちらでも測定してみた。

測定値は10.13m。こちらも、速度係数は66%。残念ながら、こちらにはケーブルのインピーダンスを測定する機能はない。

ちなみに、これを使うと、ケーブルが切れているところやショートしているところを見つけられる。逆に、ケーブル長が既知であれば、速度係数(短縮率)を求めることもできる。

参考資料

日置電機 インピーダンス測定の手引き

https://www.hioki.co.jp/file/cmw/hdCatalog/4779/pdf/?action=…

Agilent Technologies インピーダンス測定ハンドブック

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5950-3000JA.pd…

KEYSIGHT THECHNOLOGIES インピーダンス測定の基礎

https://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/impedance_for…

Agilent Technologies タイム・ドメイン・リフレクトメトリの原理

http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5966-4855J.pdf

簡易タイム・ドメイン・リフレクト・メータの製作

http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/36/36431/36431_p167-169….

コメント

DG8SAQ VNA Softwareのやうですが、DG5MKモードではケーブルインピーダンスの測定表示は選択できませんか。このやうに。

「古い同軸ケーブルの特性確認」

http://ksng.way-nifty.com/blog/2018/11/post-76d6.html

ありがとうございます。早速実験して、記事に追加しました。

こんな測定までできるとは、驚きました。