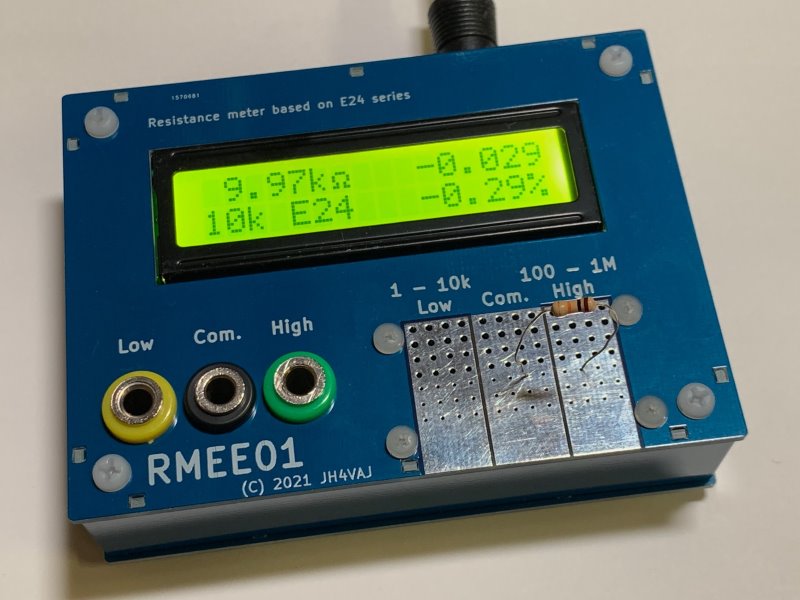

自作の抵抗計をケースに入れた。

まず、これまでの話。

むき出し状態ではいまいちだけど、ケースに入るとそれなりに見栄えがする。

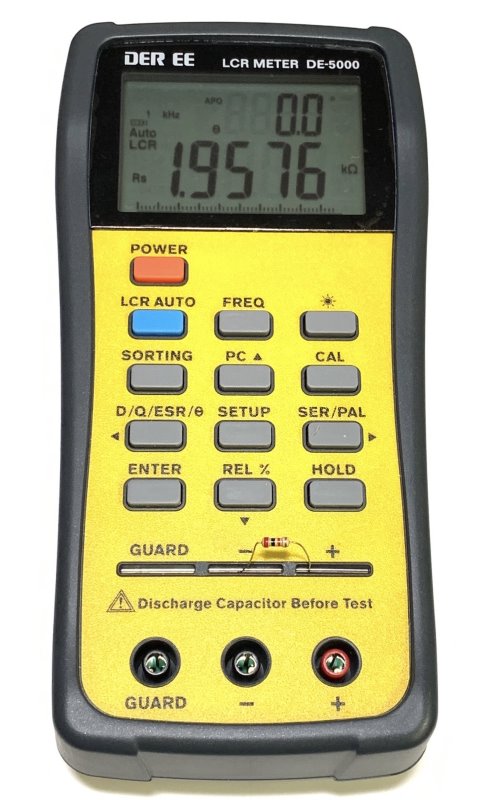

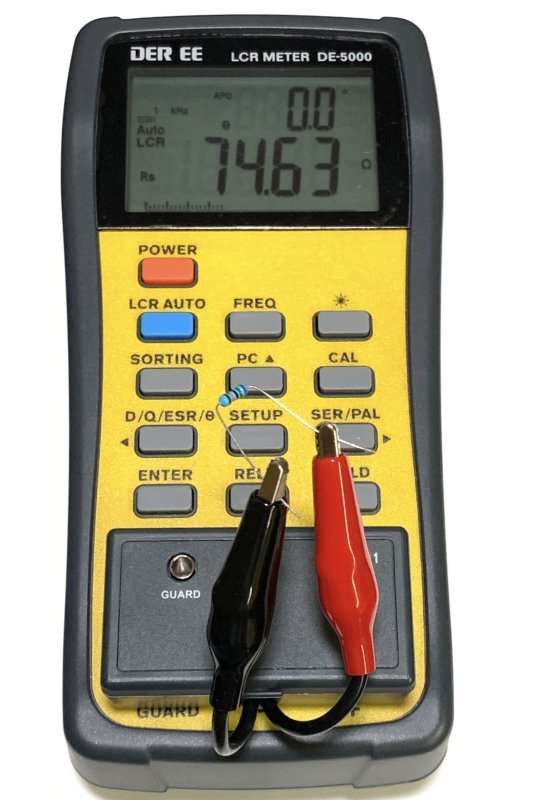

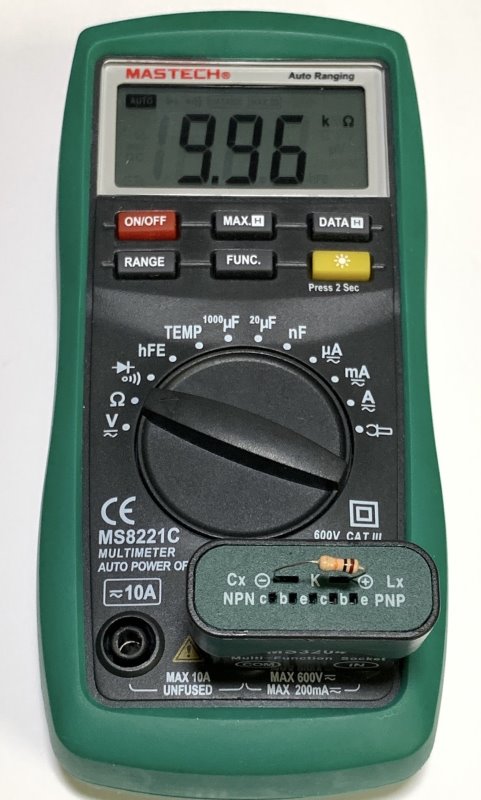

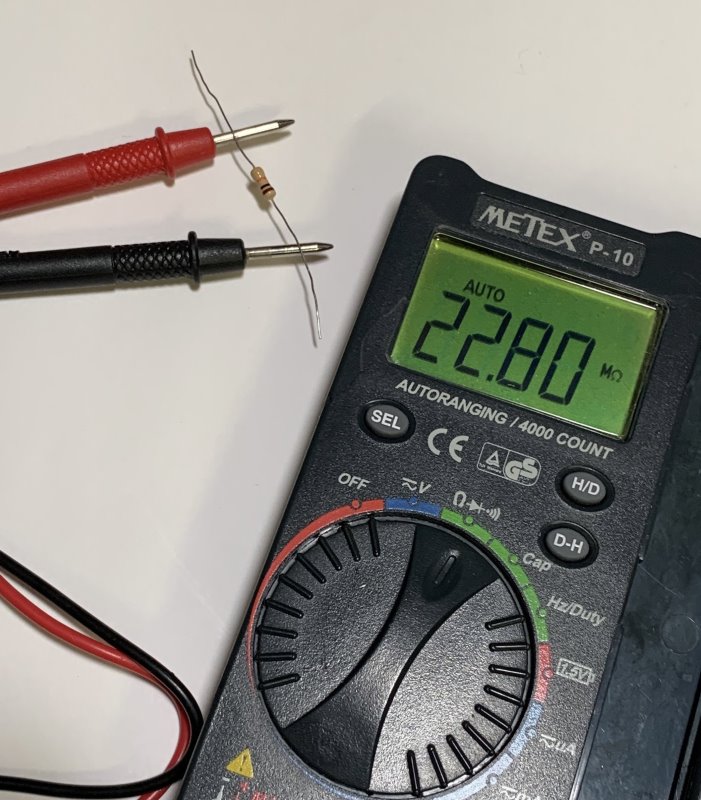

この自作した抵抗計、原理的にはそこそこの精度が出るはずだけど、やはり実際のところがどうなのか見てみたい。ということで、DE-5000と比較。また、せっかくなので、この機会にDE-5000で未校正状態と、校正後の測定も行う。ついでに、手持ちの他のデジタルマルチメータも。

測定結果一覧。数値はそれぞれの測定器に表示されているもののまま(例えば、0.6721kΩを672.1Ωと読み替えずに、そのまま表記)。

| DE-5000 未校正 | DE-5000 校正後 | RMEE01 Low | RMEE01 High | MS8221C | P-10 |

|---|---|---|---|---|---|

| 4.985 | 4.978 | 5.055 | 4.8 | 4.8 | |

| 9.918 | 9.912 | 10.01 | 9.8 | 9.9 | |

| 74.41 | 74.61 | 74.67 | 74.64 | 74.6 | 74.7 |

| 99.41 | 99.39 | 99.5 | 99.3 | 99.2 | 99.7 |

| 0.6721k | 0.6729k | 673.2 | 672.9 | 0.671k | 0.673k |

| 0.8021k | 0.8018k | 801.9 | 801.7 | 0.800k | 0.803k |

| 1.0067k | 1.0051k | 1.005k | 1.004k | 1.003k | 1.006k |

| 1.9579k | 1.9581k | 1.957k | 1.955k | 1.95k | 1.960k |

| 7.501k | 7.502k | 7.501k | 7.503k | 7.50k | 7.52k |

| 9.952k | 9.959k | 9.95k | 9.95k | 9.96k | 9.99k |

| 24.00k | 24.00k | 23.99k | 23.99k | 23.9k | 24.07k |

| 64.30k | 64.34k | 64.45k | 64.27k | 64.0k | 64.3k |

| 91.02k | 91.06k | 91.16k | 90.9k | 91.3k | |

| 99.12k | 99.31k | 99.1k | 98.9k | 99.4k | |

| 184.02k | 184.01k | 183.0k | 0.182M | 184.0k | |

| 0.2172M | 0.2172M | 217.6k | 0.216M | 218.2k | |

| 0.6785M | 0.6805M | 678.2k | 0.675M | 0.678M | |

| 0.9930M | 0.9925M | 0.988M | 0.988M | 0.992M | |

| 1.9793M | 1.9805M | 1.975M | 1.970M | 1.979M |

まず、測定中に気になったこと。DE-5000は抵抗値が大きいものだと測定結果が止まらない。ジワジワ上がり続ける。100kΩを超えたあたりから顕著。そのため、上の測定結果も上昇がかなり緩やかになった適当なタイミングで読み取ったもの。

DE-5000は未校正状態でも校正後とほぼ変らない(上記の範囲では)。さすがである。これまではいつも校正してから測っていたけど、これなら校正しない状態でも大丈夫そう。とはいえ、シビアな測定をしたいときにDE-5000を使っていたので、そういう目的が主だと考えれば、結局、校正は必須。大体の値がわかればいい場合はわざわざDE-5000を引っ張り出すまでもないわけで。

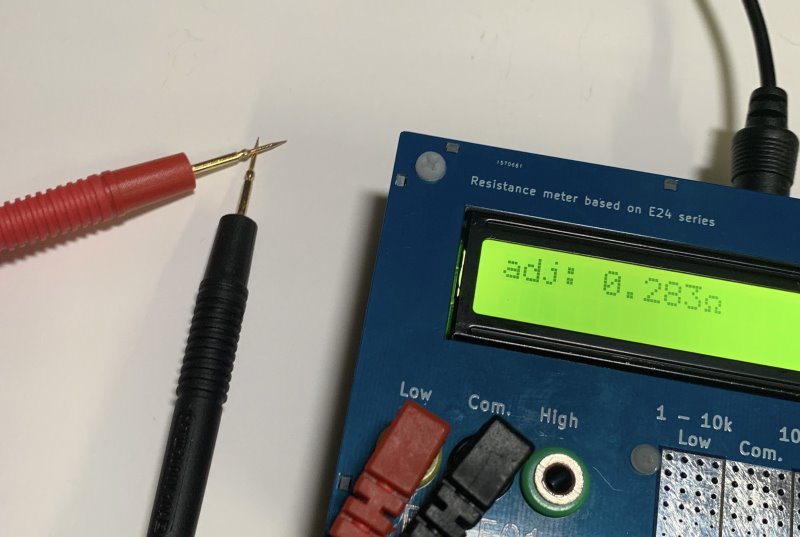

さて、本題であるところの自作機のRMEE01。なかなか良い結果。少なくとも今回比較したマルチメータと同等以上の精度と言って良さそう。ただし、低抵抗時には0.1Ω程度高めに出るのが気になる。これはおそらく測定部をつなぐコネクタの接点の抵抗が影響しているのだろう。なので、コネクタをやめてケーブルをはんだ付けすれば解消するだろうとは思う。

自作機では読取りやすさにもこだわった。例えば、680Ω。これをDE-5000や他のマルチメータでは、0.680kΩと表示する。間違ってはいないのだけど、680Ωと表示してくれた方がわかりやすいと思う。

それから、7.5kΩは7.501kのように小数点以下第三位まで表示しているが、9.95kは第二位までになっている。これは、このときのE24系列の値が10kΩなので第二位までにしている(つまり、1kΩ台と10kΩ台とでの小数点以下の桁数の違い)。同様に、99.1kと第一位までなのは基準が100kΩのためだし、0.988Mなのは基準が1MΩのため。

やはり、〇〇Ωと測定値だけを表示するよりも、E24系列で言えばどれに相当して、そこからどれだけズレているかを表示してくれるのは非常に使いやすい。自画自賛だけど(こういうのが欲しかったので目論見通り)。

コメント