※在庫切れ・準備中

概要

Arduinoを使って実験を行う場合、LEDやスイッチ、ボリュームなどをつなぐことが多いのですが、ワイヤやブレッドボードを使ってそれらをつなぐのがとても面倒です。

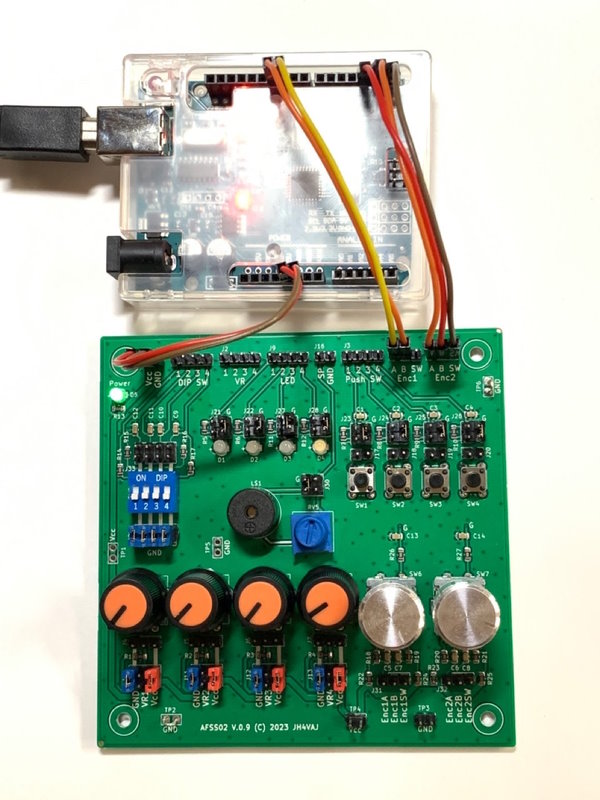

そうした部品のつなぎ方は、大抵は決まっています。LEDなら電流制限抵抗を経由してGNDに落とす、スイッチなら一方はGNDにつなぐなど。ならば、最初からそういう接続をしたボードを用意しておけば、配線を減らせます。という考えで、以前、AFSS02を作りました。

これも使っていくうちに面倒に思えてきました。

何が?

Arduinoをつなぐことです。

ワイヤで配線するのは仕方ないのですが、Arduinoと実験ボードが別ですから、机の上に平らに置くなどしなければならず、雑に扱えないのです。「雑」というと語弊がありそうですが、こうした実験をやっている方ならなんとなく感覚としてわかっていただけるのではないかと。

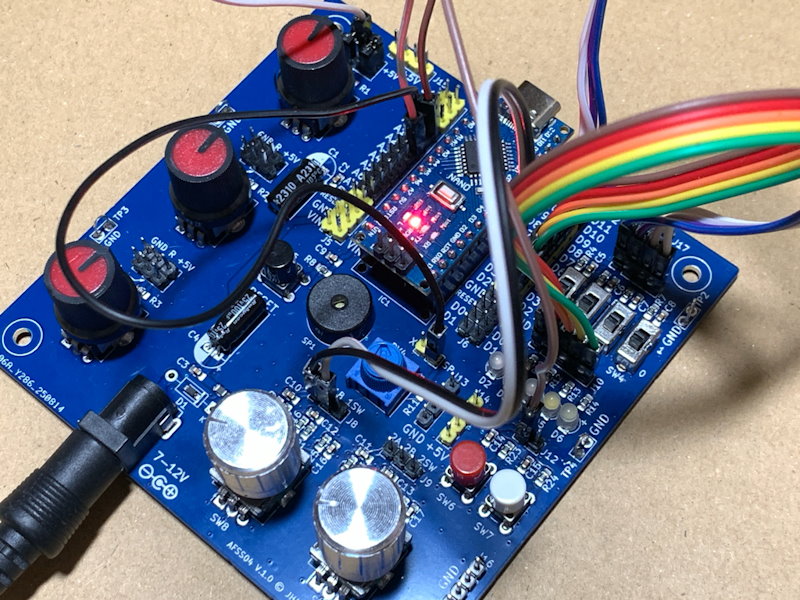

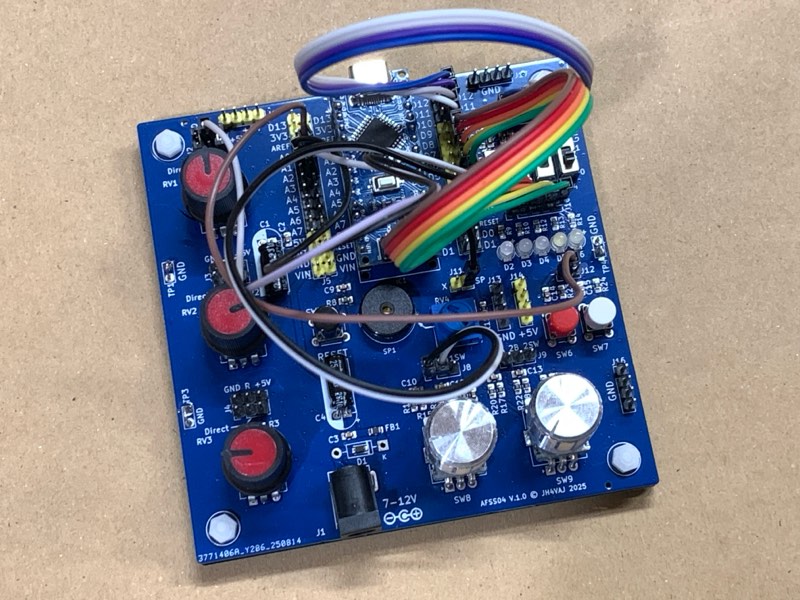

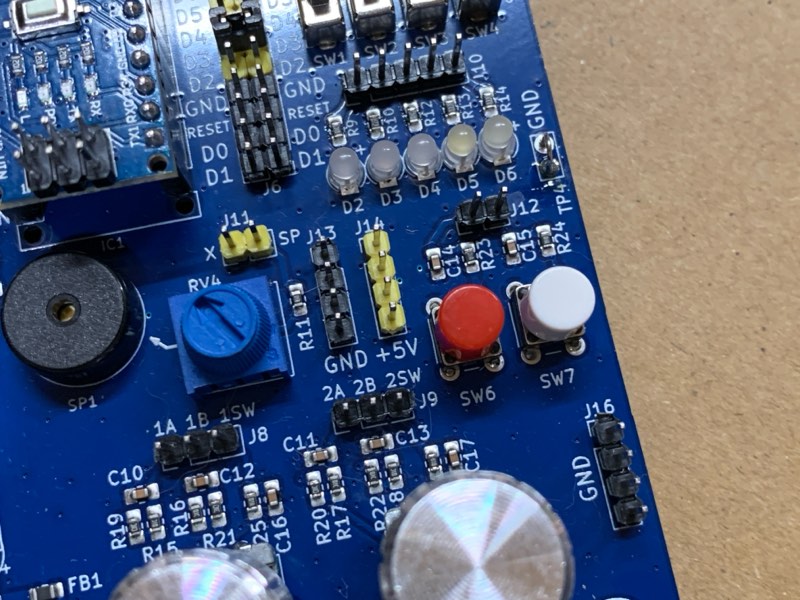

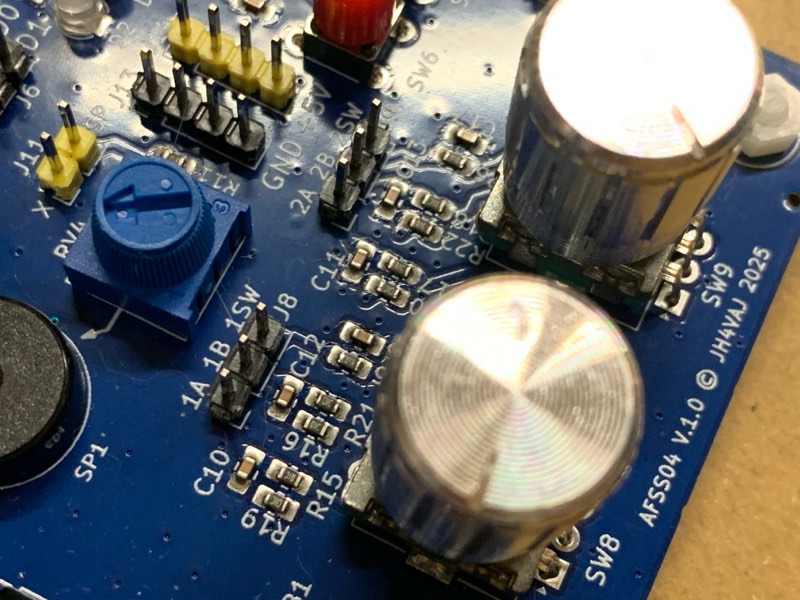

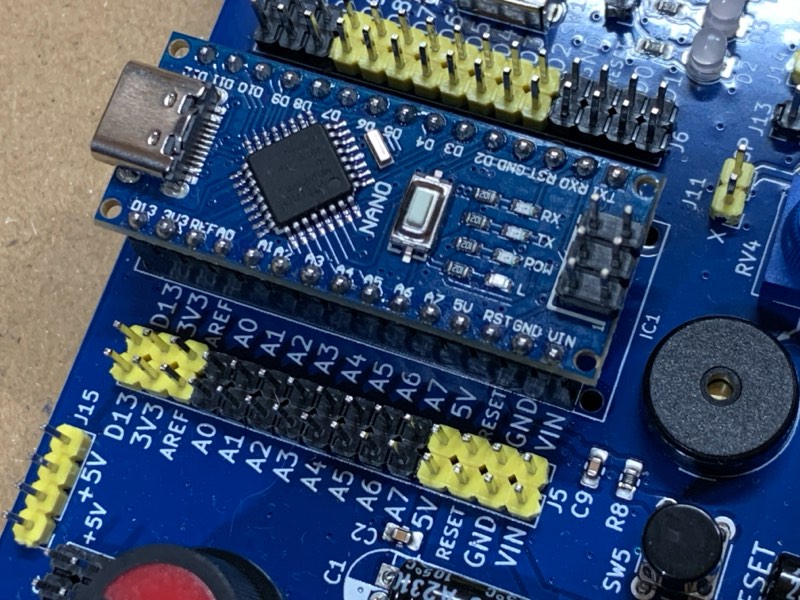

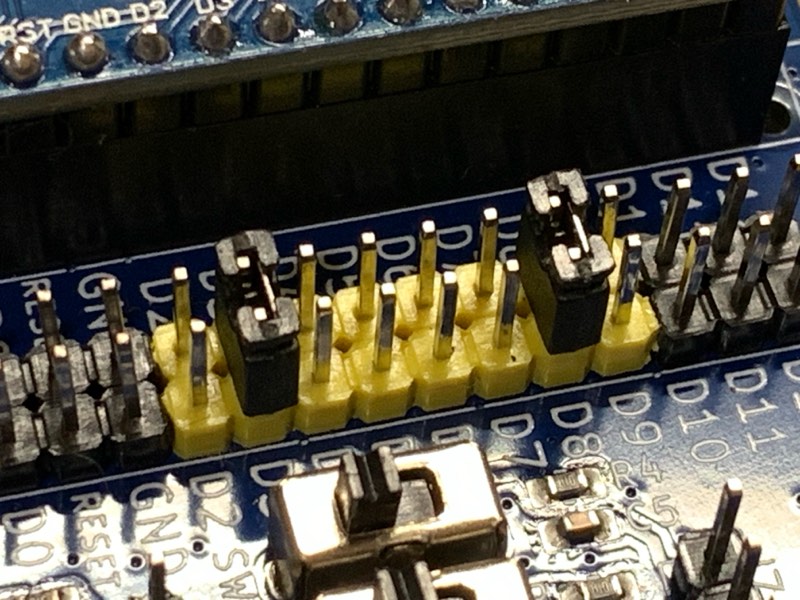

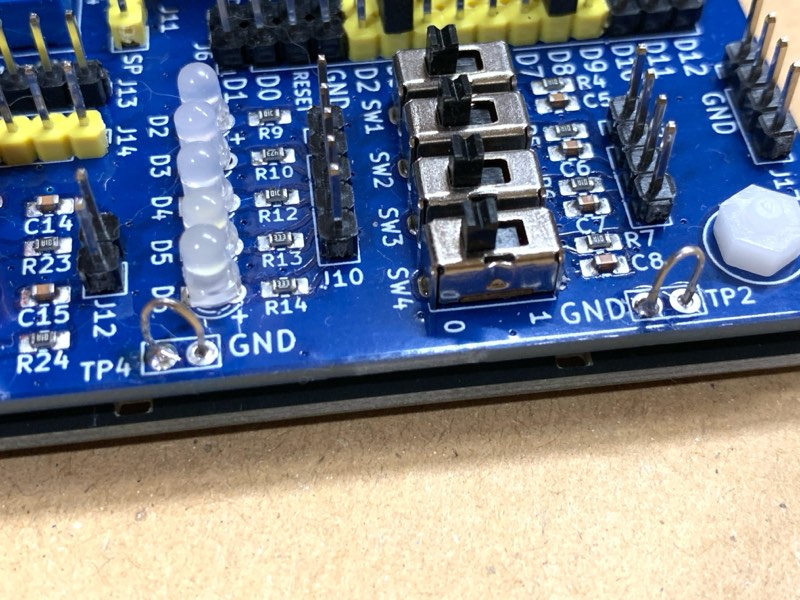

ならば、Arduinoもボード上に載せてしまえ、ということで作ったのが、今回の実験ボードです。Arduno UNOだと大きくて場所を取られてしまいますが、Arduino Nanoなら割と小さいですから、他の部品類もそこそこな数を実装できます。下の写真、ワイヤで隠れて見づらいですが、Arduino Nano(互換機)が実装されています。

仕様

搭載している部品類は以下のとおりです。

- Arduino Nano(互換機): 1セット

- タクトスイッチ: 2個(他にロータリエンコーダのプッシュスイッチが2個)

- スライドスイッチ: 4個

- LED: 5個(赤、緑、青、電球色、白)

- 可変抵抗: 10kΩ×3個

- ロータリエンコーダ: 2個

- 圧電サウンダ: 1個(ボリューム付き)

- ジャンパワイヤセット

基板サイズは100×100mmです。

Arduino Nano(互換機)が搭載されており、また、ジャンパワイヤも付属していますので、これだけあれば様々な実験がお手軽にできるはずです。ただ、お手軽すぎて、初学者の勉強用には向かないと思います。それなりに分かっている人が楽をするためのツールです。

使い方

上述のように、基板上で部品の接続を済ませております。言い換えれば、どのように接続しているかを知らなければ使用できません。ここでは、各部品の接続(回路図)を示して使用方法を説明します。

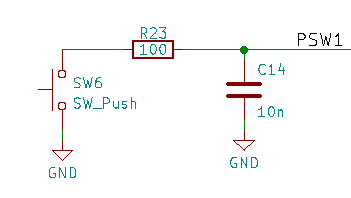

タクトスイッチ

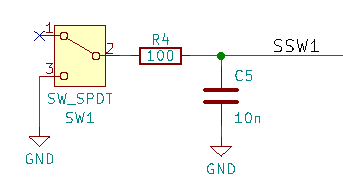

基板上の接続は下の回路図のとおりです。

スイッチの片側はGNDです。もう一端は100Ωを経由してピンヘッダに出ています。Arduinoの入力を内部プルアップで使うことを想定しています。100Ωはスイッチの接点保護用です。これがないと、SWを押したときに10nFのチャージが一気にスイッチの接点に流れてしまいスイッチの接点を傷めますので。

タクトスイッチは2回路あります。

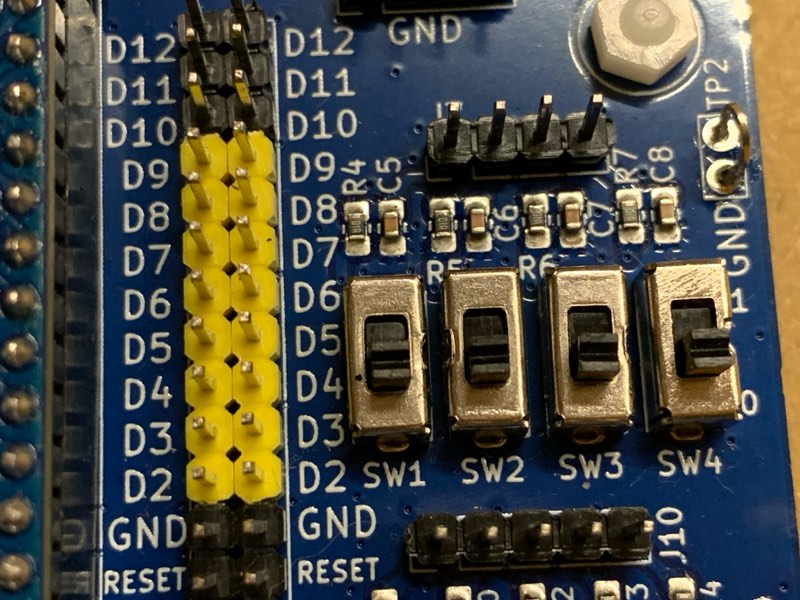

スライドスイッチ

構成等はタクトスイッチと同様です。4回路あります。

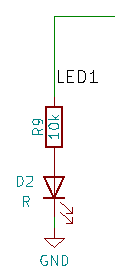

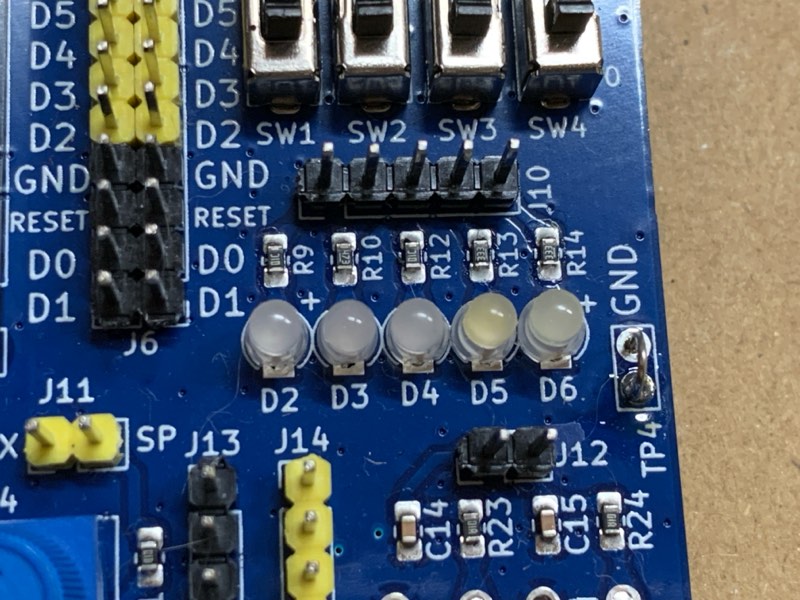

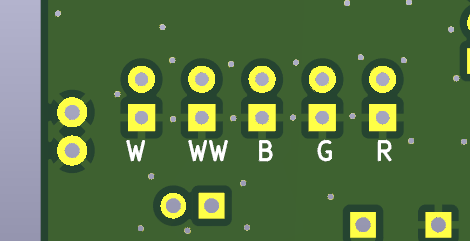

LED

カソードがGND、アノードは電流制限抵抗を経由してピンヘッダに出ています。Arduinoのデジタルアウトに直結して使えます。

なお、LEDは5色あり、各色のLEDの明るさが大体同じ程度に見えるように電流制限抵抗の値を変えています。

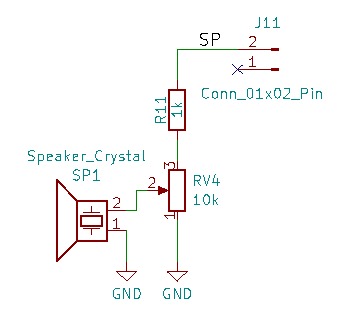

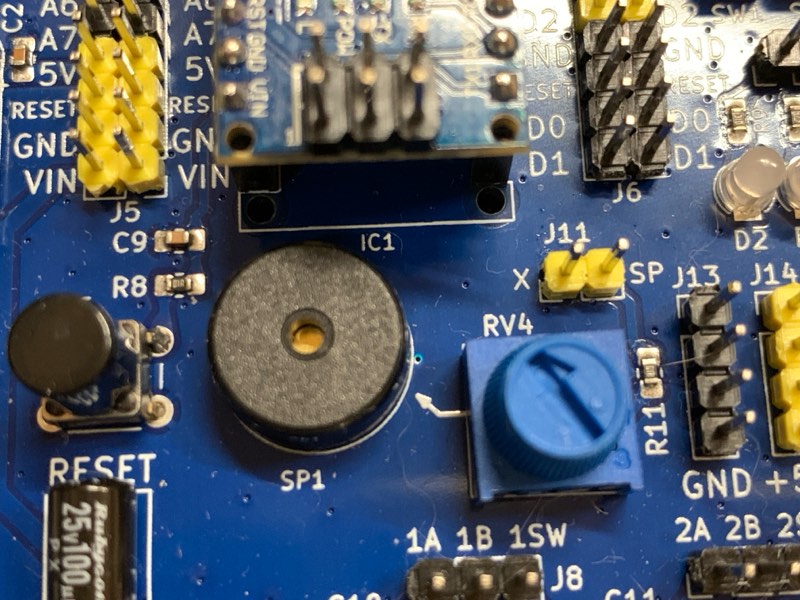

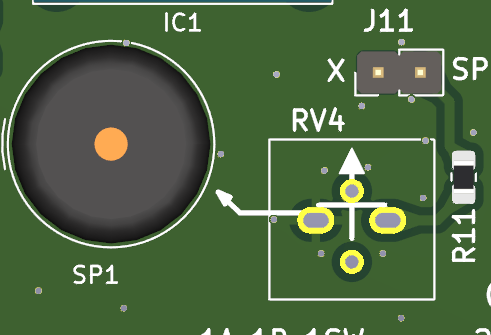

圧電サウンダ

一方がGND、他方がピンヘッダに出ています。Arduinoのデジタルアウト(PWM出力)につなぐことを想定しています。音量を絞れるように可変抵抗を経由しています。

なお、ピンヘッダは2ピンにしていますが、片側にしかつながっていません。1ピンだと実装しづらいためです。つながっていない方は「✕」を印字していますが、接続に迷うようでしたら、基板の裏で隣のピントショートすれば、どちらに挿しても接続できるようになります。

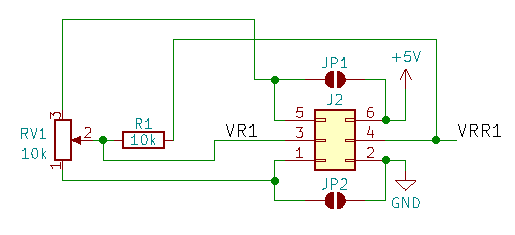

可変抵抗

すべての端子はピンヘッダに出ています。通常はピンヘッダの両端にそれぞれジャンパピンを挿します。こうすると、可変抵抗の固定端子の一端がGND、もう一端が+5Vにつながります。摺動子(可変端子)は10kΩ経由と直接の二つのパターンでピンヘッダに出ています。話としては単純なものですが、回路図にすると少々ややこしく見えてしまいます。

可変抵抗は3回路です。

固定端子はGNDと+5Vでしか使わないようなら、基板の裏でショートさせて使うこともできます。ピンヘッダの両側にジャンパピンがささった状態だと中間にジャンパワイヤを挿すのが割と大変ですので、ジャンパピンがない方が楽ではあります。

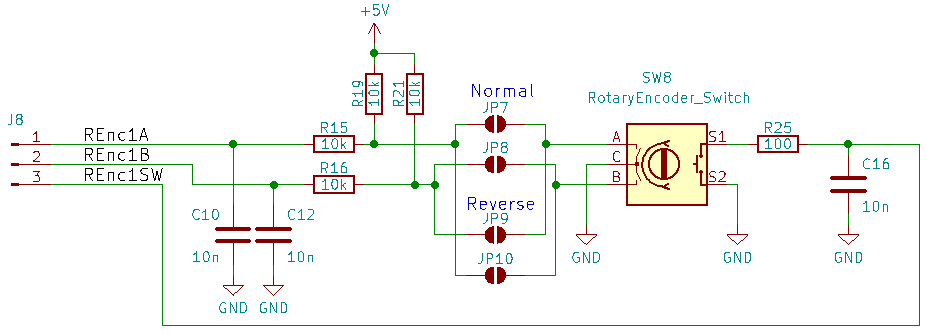

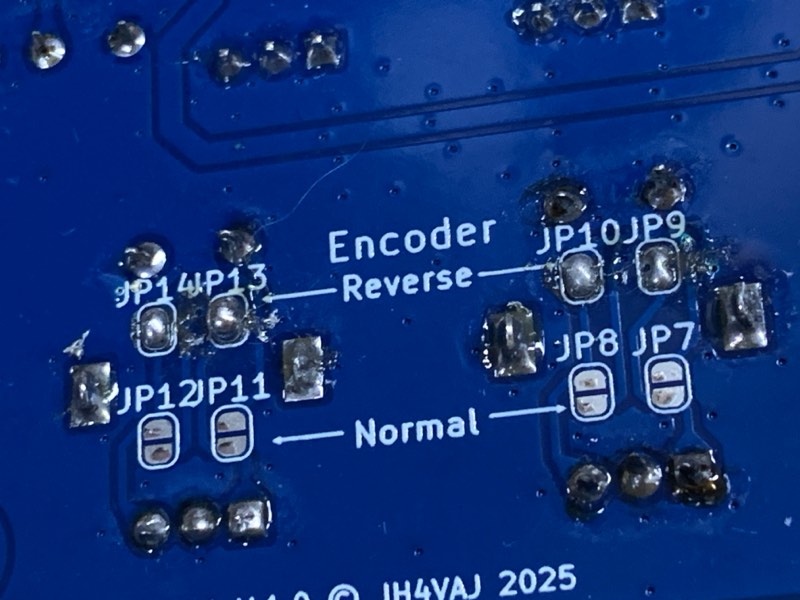

ロータリエンコーダ

ロータリエンコーダのデータシートにある典型的な接続にしています。

回路図の中ほどのジャンパは、A、Bを入れ替えるためのものです。部品によってAとBの接続が異なっているようなので、このような回路を設けました。基板の裏にハンダジャンパを用意しています(製作編で説明します)。

また、ロータリエンコーダの押込みスイッチに関しては、上述のタクトスイッチでの説明と同じです。2回路あります。

電源

極一般的な2.1/5.5mmのDCジャックを搭載しています(センタプラス)。入力電圧は7~12Vです(Arduino Nanoの仕様)。この電源をつなげば、Arduino NanoをUSBに接続しなくても動作します。

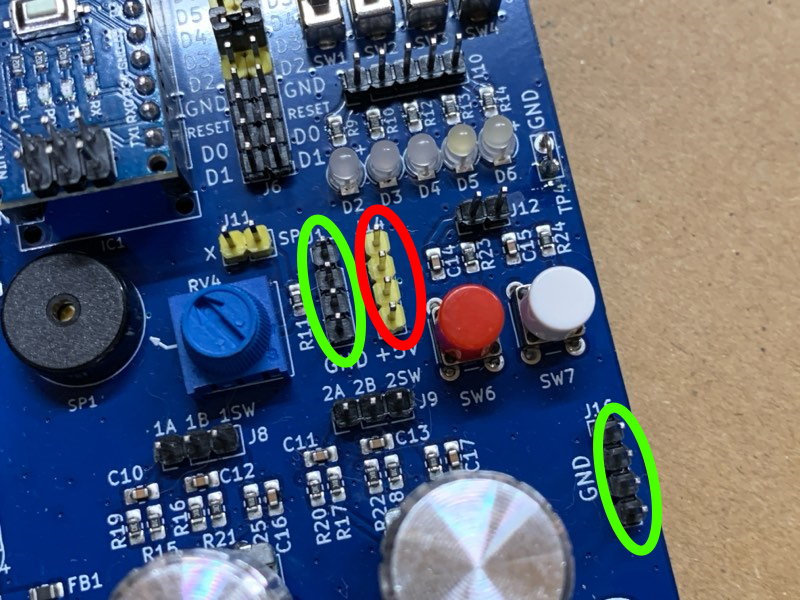

基板の数か所に+5VとGND用のピンヘッダを用意しています。+5VはAruduino Nanoからの出力です。下の写真以外にもいくつかあります。

Arduino

Arduinoのピンはすべて2本ずつ出しています(例えば、A0が二つのように)。複数の周辺デバイスを接続する必要がある場合や、オシロスコープで信号を観測する際に引き出すなどに使えます。

信号名は比較的わかりやすいように印字したつもりです。。

製作編

ここでは、本機を組み立てる際に注意すべき点について記します。あまり難しいところはないですが、気を付けるべき点などがあるので、まずは一通りご覧ください。

回路図と部品表

全体の回路図と部品表はPDFで用意しております。

基板

チップ部品はすべて実装済みです(43個)。したがって、自分でハンダ付けする部品は大きなものだけです。

ピンヘッダ

ピンヘッダは長いものを用意しています。それぞれの長さに切って使ってください。ニッパで切断すると割れがちですが、ワイヤストリッパのカッタ部分を使うと割れずに切れます。ピンヘッダはすべては使いません(予備として多めに入れてあります)。

キットに入れてあるピンヘッダはすべて1列です。2列で使うところは、ジャンパピンを挿して仮固定してハンダ付けしてください。

ピンヘッダの色は二色入れておきます。好みに応じて割り振ってください。また、ご自身で他の色を用意して多色で色分けするとより見やすくなるかもしれません。

圧電サウンダ

圧電サウンダのボリューム用可変抵抗は三本足ですが、の基板の穴は四つあります。二種類の部品に対応できるようにしたためです。スムーズに入る方を使ってください(逆向きだと上手く入りません)。

LED

LEDは色ごとに電流制限抵抗の値を調整してあります。事前にLEDの色を確認して、所定の位置に取り付けてください。基板の裏に色名を印字しています(左から、White、Warm White(電球色)、Blue、Green、Redです)。

ロータリエンコーダ

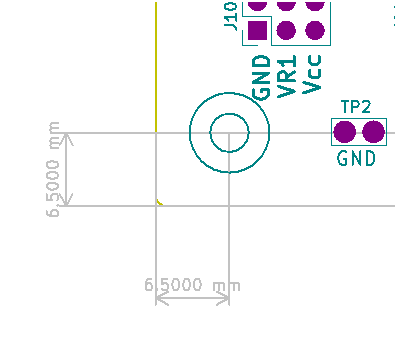

上でも触れましたが、A、Bの端子が部品によって異なるようなので、逆にも接続できるようにしています。基板裏にハンダジャンパを設けています。

このキットで用意したロータリエンコーダでは、Reverseの方をショートしてください(JP14、13、10、9の四か所)。Arduinoとの接続を逆にしても良いのですが、混乱しそうなので基板上で対処できるようにしています。

ただ、ソフトウェアによっても異なるようなので、どちらが正でどちらが逆なのかはなんとも言えないのですが…。ハンダジャンパですので、後からでも変更できます。

電解コンデンサ

横に倒して実装したほうが邪魔にならないと思います。倒せるようにスペースを確保しています。

Vcc、GND端子

前述のとおり、基板の数か所にVccとGND用の端子を配しています。適当に使ってください。

GND端子のいくつかは電解コンデンサやLEDの足の切れ端などを使ってループ状にしておくとオシロスコープのプローブで掴むのに便利だと思います。

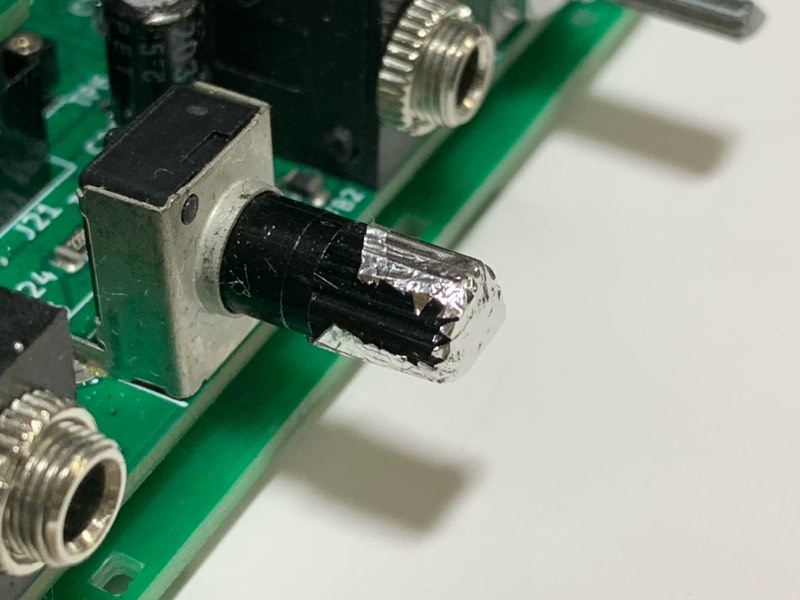

可変抵抗

ツマミが緩い場合は、軸にアルミフォイルやテープを巻いて調整してください。下の写真は別の装置のものですが参考として。

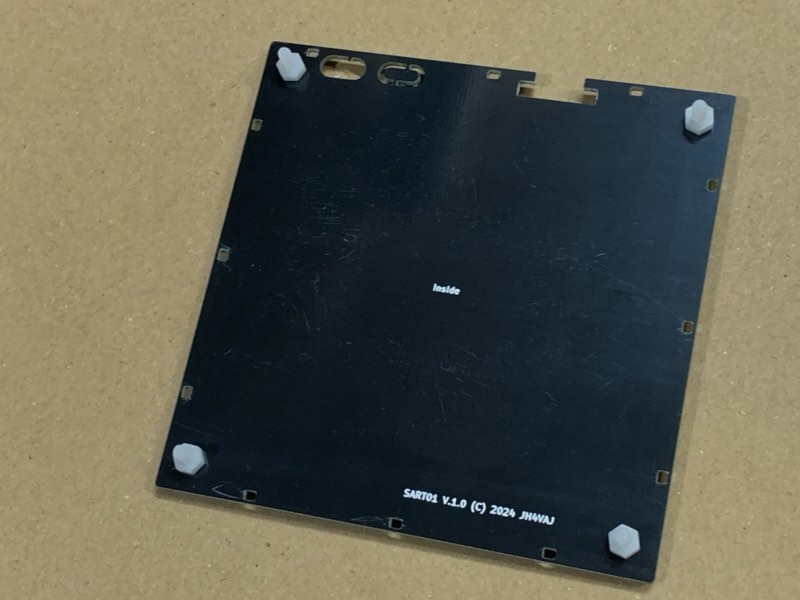

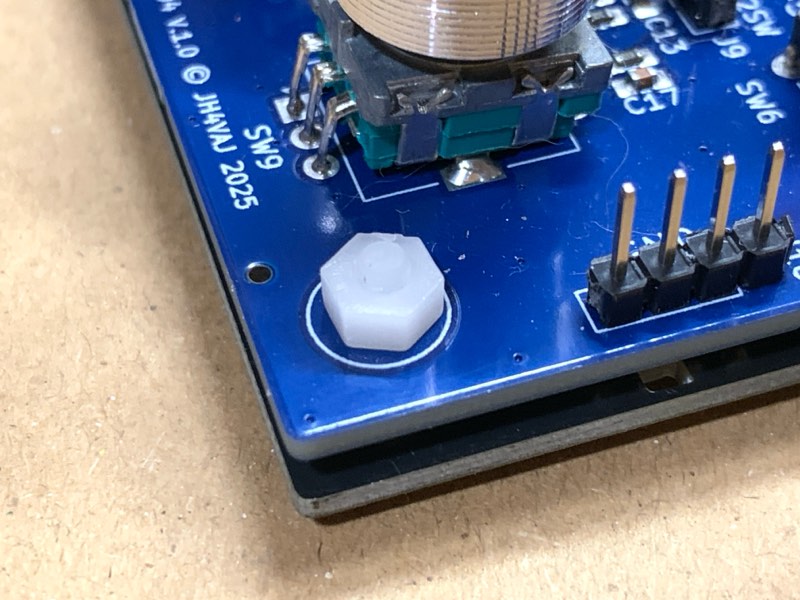

底板

基板裏での思わぬショートなどの事故を避けるために底板を付けることをおすすめします。基板の四隅にM3用の穴を配置しています。

【オマケ】これまでに作ったいろいろな試作基板や失敗基板がありますので、これを底板用として入れておきます。ただし、あくまでオマケです。ケース用として作ったものだったり、回路基板だったりします。また、寸法がわずかに小さいものもありますが、ご了承ください(穴位置はちゃんと合うものを用意しています)。

ネジ類も入れておきますので、下の写真のように、底板にネジとナット(スペーサ代り)を取り付け、その上に本装置を載せてナットで固定してください。

テストプログラム

動作確認用にテストプログラム(サンプルプログラム)を用意しました。スライドスイッチの状態によって動作が変わります。

| スライドスイッチ | 機能・動作 |

|---|---|

| 0000 | 押しボタンスイッチで全LED点滅 |

| 0001 | 全LED点滅 |

| 0010 | 可変抵抗に応じてLEDの点滅速度が変化 |

| 0100 | ロータリエンコーダに合わせてLED点灯(二進表示) |

| 1000 | 圧電サウンダ鳴動 |

詳細はソースコードのヘッダコメントを参照してください。

動作の様子はこちら。最後は音が流れます。かなり大きいです。音量注意。

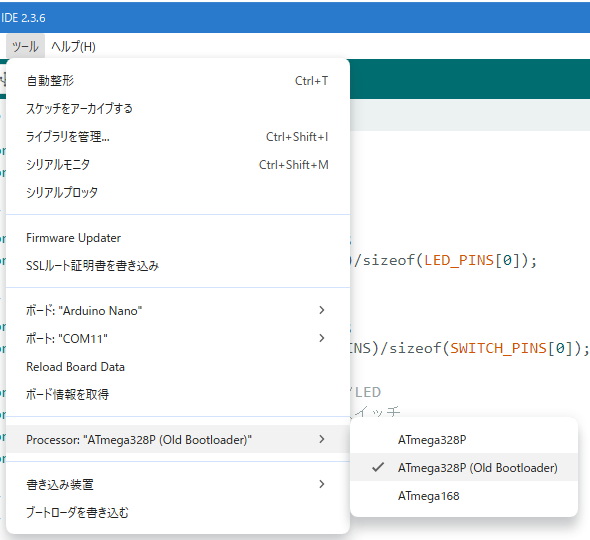

ブートローダ

ATmega328Pのブートローダには二種類あります。

- 無印(Optiboot)

- Old Bootloader

Arduino UNO R3では無印のOptiboot(現行のブートローダ)が使われていますが、Arduino NanoではOld Bootloaderが使われているものが少なくないようです。

どちらのブートローダが載っているかは、残念ながら外見などからは判断できません。書き込んでみてエラーが起きずに書き込めたものが、そのNanoに搭載されているブートローダということになります。まずは、Old Bootloaderから試してみて、エラーになるようでしたら無印のほうを使ってみてください。

頒布

基板とパーツ、Arduino Nano(互換機、USB Type-C)、ジャンパワイヤを含みます。

ご希望の方は、下記注意事項等をご確認の上、下のフォームからお申し込みください。

【注意事項】

- 部品の調達の都合上、上の写真とは異なる場合があります。

- コストダウンのため、ほとんどの部品は海外通販で調達しています。

- 本機のマニュアルは当ページがすべてです。紙媒体はありません。また、本機は電子工作の経験がある程度ある方を対象としております。電子工作の基本については、こちらのページに参考になりそうなサイトなどをまとめてあります。

- 資源の有効活用のため、梱包材は再利用することがあります。ご了承ください。

- 仕様や頒布価格は予告なく変更することがあります。

- 本機の組立てや使用による怪我・事故等には責任を負いません。

【価格】

- 頒布価格: 4,500円

- 送料: 280円

- 支払い方法: 銀行振込

【申込みフォーム】

※これは申込み専用フォームです。申込み以外(問合せ等)には使用できません。

こちらにご入力いただいたメールアドレス宛に、追って、振込先等をお知らせします。入力ミスのないようお願いします。また、ここにご住所等は書かないようにお願いします。

このフォームでお申し込みいただいた時点では、注文が確定されるわけではありません。タイミングによっては、在庫が切れている場合もあります。自動注文システムではなく手動での対応ですので、何卒、ご了承下さい。

在庫切れ・準備中

Arduinoをモバイルバッテリで動かそうとお考えでしたら、こちらもご覧ください。