概要・背景

ArduinoはPCにつないでいればUSBバスパワーで動作します。しかし、PCから外して単独で使おうと思うと、当然ながら別途電源が必要。

電源電圧は7~12V

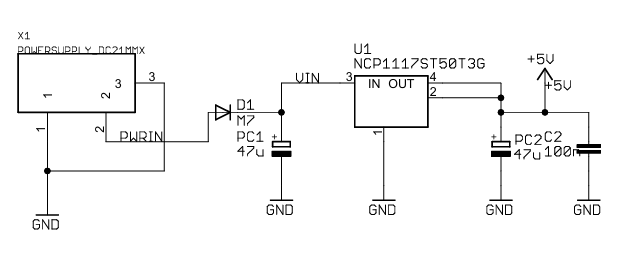

USBで動くのだから5Vかと思いきや、外部電源は7~12Vです。下の図はArduino UNO R3の外部電源端子周りの回路です(公式サイトから引用)。

逆挿し保護のダイオードM7(1N4007相当)と、LDOのNCP1117Sによる電圧降下分があるため、7V以上ということになっているようです。Arduino UNO R4ではダイオードやLDOが変更になって6Vまで下げられていますが、それでも5Vではありません。

USB経由給電なら5Vだけど…

ならば、モバイルバッテリからUSBケーブルで電源を供給すれば5VでもOK。ですが、モバイルバッテリは、基本、スマートフォンなどを充電するためのもの。電子機器を動かすための電源ではありません。ようは、あまり電源品質が良くない。外部電源端子からの電源供給ならLDOを経由するのできれいな電源になりますが、USB端子から供給したのではその効果はありません。

もちろん、USB PD対応のモバイルバッテリなら、トリガケーブルを使って9V出力にすればOK。でも、PD対応ではない一般的なモバイルバッテリだとそれはできない。

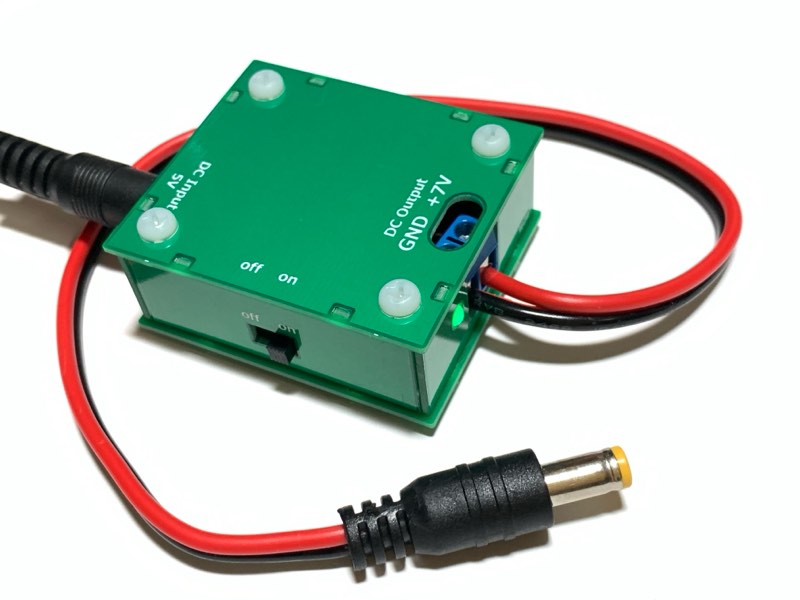

激安昇圧モジュール

Amazonとかで激安の昇圧モジュールが売られています。

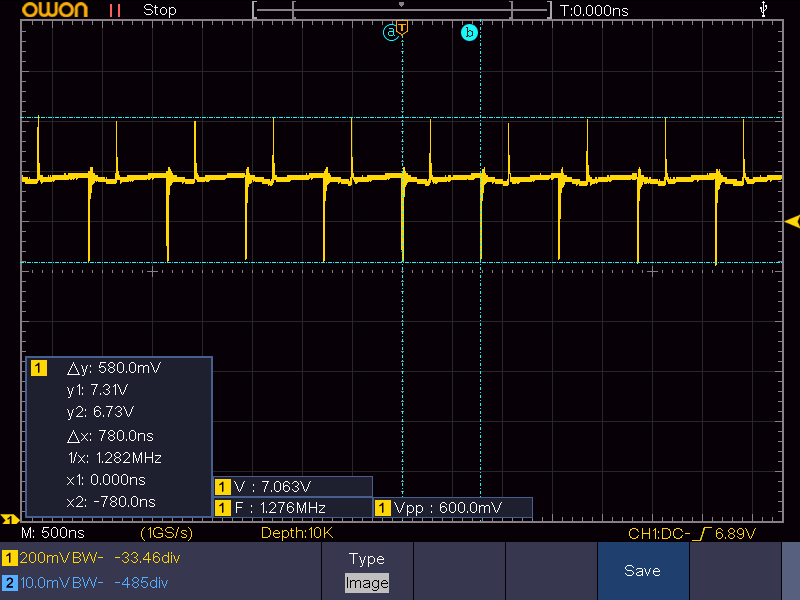

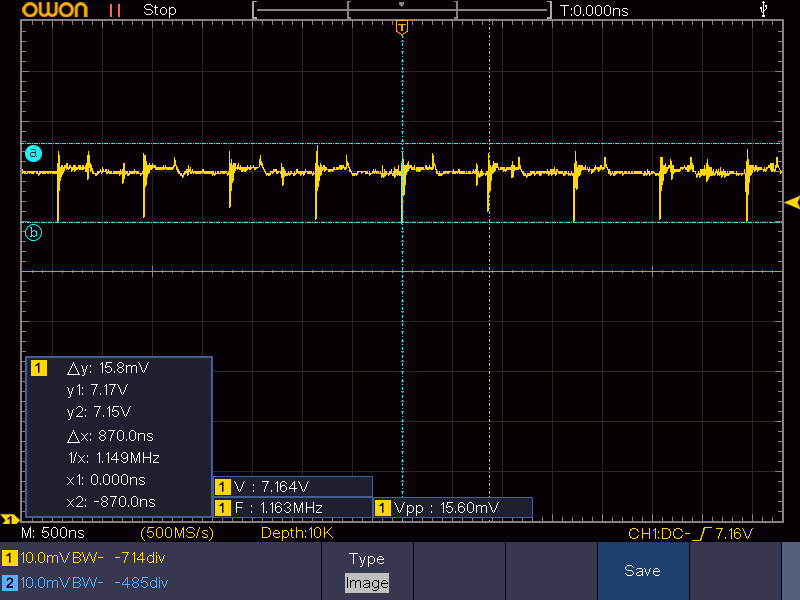

これで7Vに昇圧すれば良さそうですが、ノイズがかなりすごいです。下は、7Vに設定して140mA程度流してときの電圧波形(負荷は51Ωの抵抗)。600mVpp位のスパイク状のノイズが乗っています(周期は1.3MHz弱)。

Arduino上にLDOがあるので、それがきれいにしてくれそうですが、精神衛生上は良くないです。それに、周りにノイズを撒き散らすのは間違いないわけで。

もうちょっとマシなアダプタを作ろう

ということで、5Vを7Vに昇圧しようというのがこの電源アダプタです。

昇圧チップは、先の激安アダプタと同じMT3608を使います。基本的にはデータシート上の回路と同じ。その後段にLC LPFを付けてノイズを抑制します。

先程同じ、7V出力で51Ωを負荷とした場合(約140mA)の電圧波形はこれです。ノイズは16mVpp程度です。ノイズの周期は先程のものよりも少し低い1.15MHz程度ですが、これはロット差や個体差でしょう(仕様上の標準値は1.2MHz)。

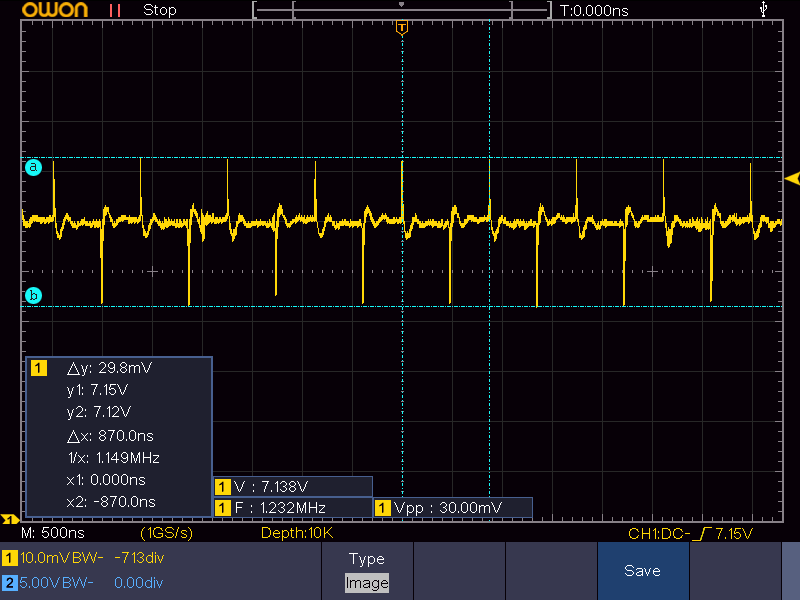

さらに負荷電流を上げて、580mA程度流しても(12Ω負荷)、ノイズは30mVpp程度です。

激安モジュールよりも、だいぶいいんじゃないでしょうか?

それから、モバイルバッテリを使う場合は、自動電源断(オートパワーオフ)機能の問題があります。この対策として、こちらのモジュールを内蔵できるようにしています。

仕様

- 入力

- +5V(モバイルバッテリを想定)

- 出力

- +7V(内部の抵抗の値によって変更可)

- 最大500mA

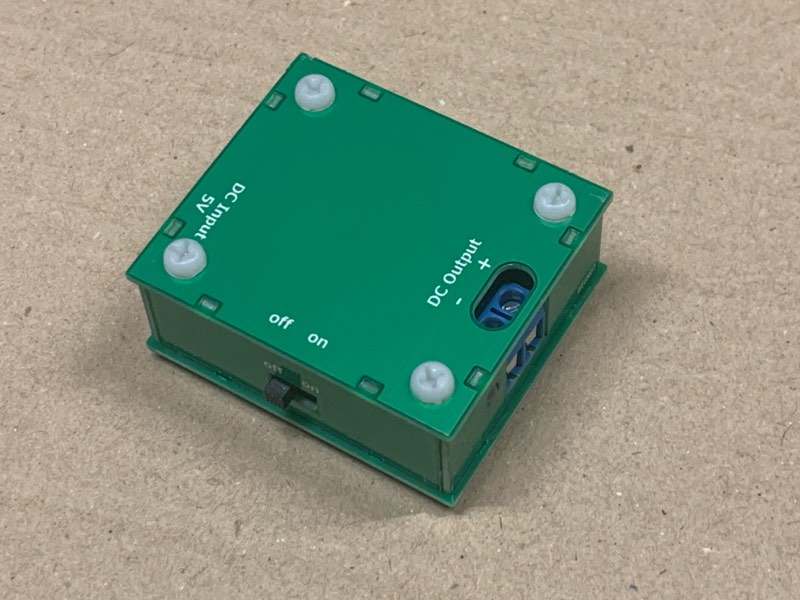

- サイズ: 約49x43x19mm(突起物は含まず)

出力電圧7Vで、電力効率やノイズを測定した結果を表に示します。ただし、一例です。個体差はあると思います。

| 負荷抵抗[Ω] | 出力(7[V]) | 入力(モバイルバッテリ出力) | 効率 | ||||

| 電流[mA] | ノイズ[mVpp] | 電力[mW] | 電圧[V] | 電流[mA] | 電力[mW] | ||

| 1k | 7 | 13 | 49 | 4.9 | 13.1 | 64.19 | 76% |

| 100 | 70 | 19 | 490 | 4.8 | 123.7 | 593.76 | 83% |

| 51 | 137 | 16 | 959 | 4.6 | 234.9 | 1080.54 | 89% |

| 25.5 | 275 | 19 | 1925 | 4.6 | 519.4 | 2389.24 | 81% |

| 12 | 583 | 30 | 4081 | 4.4 | 1227 | 5398.8 | 76% |

使い方

使用方法は特段悩むところはないと思います。

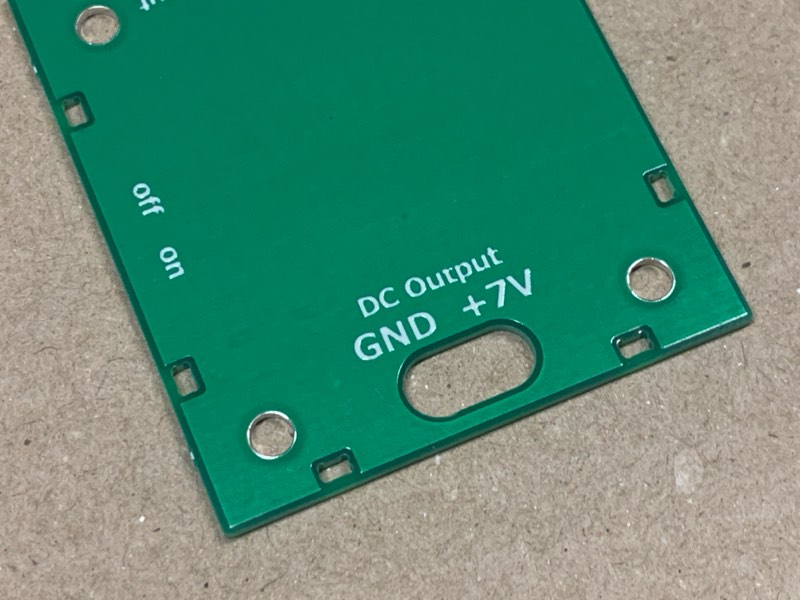

背面のDCジャック(2.1/5.5mm、センタプラス)にモバイルバッテリからの電源をつなぎます。電源スイッチは側面パネルにあります。

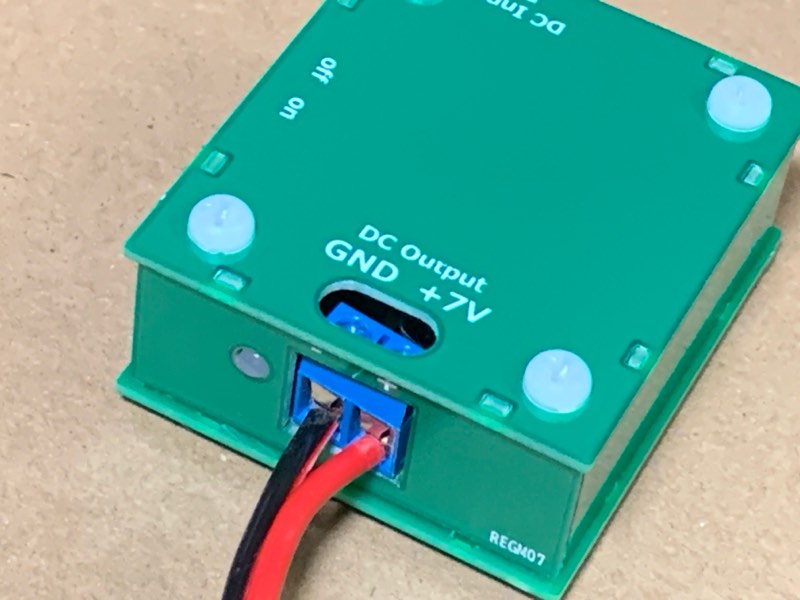

出力は前面パネルにあります。スクリューターミナル、上からネジを回してワイヤを固定します。

製作編

いきなり組み立てずに、一度、全体を通してご覧ください。流れを把握しておくと作業がスムーズだと思います。

回路図と部品表

回路図と部品表はPDFで用意しております。

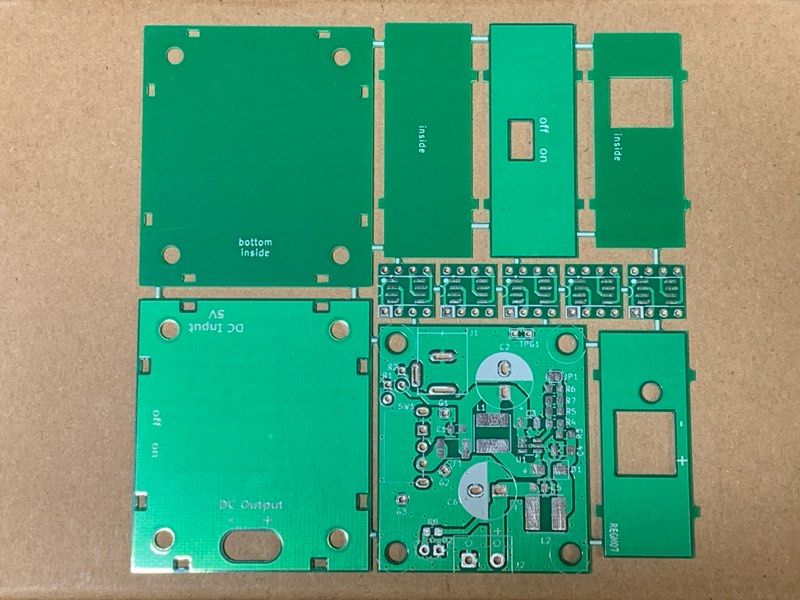

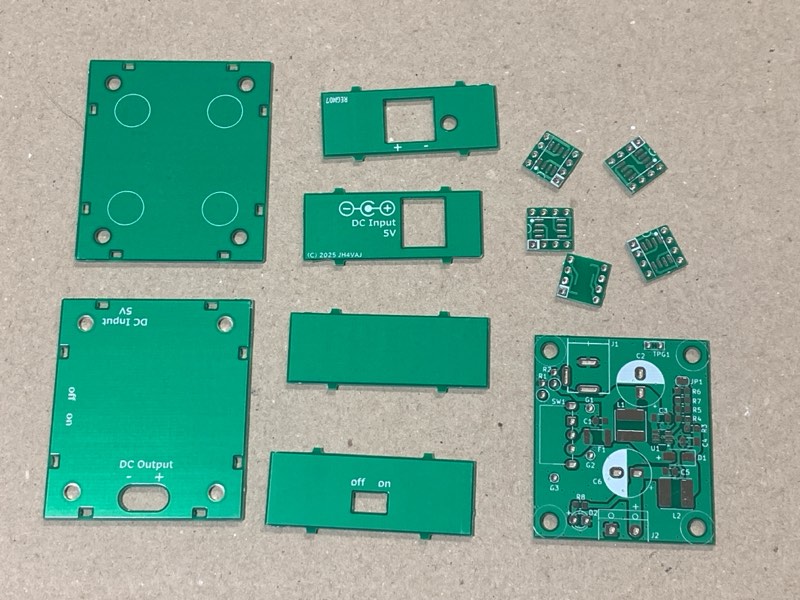

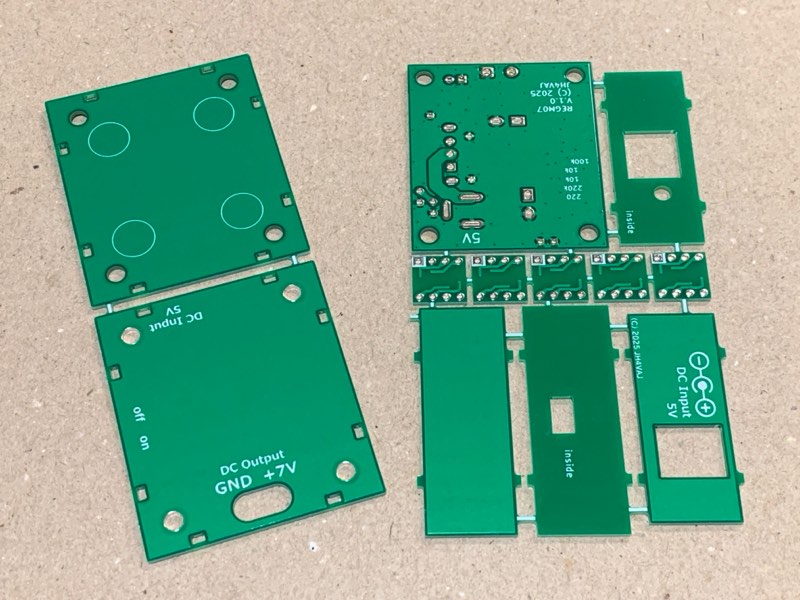

基板の分割

まず、基板を分割します。手で曲げれば簡単に折れます。

中央あたりの小さな基板は、SOP-8(SOIC-8)をDIP-8に変換する基板です。本機とは無関係ですが、土地が余ったので付けておきました。オマケです。使う機会があれば、ご活用ください。

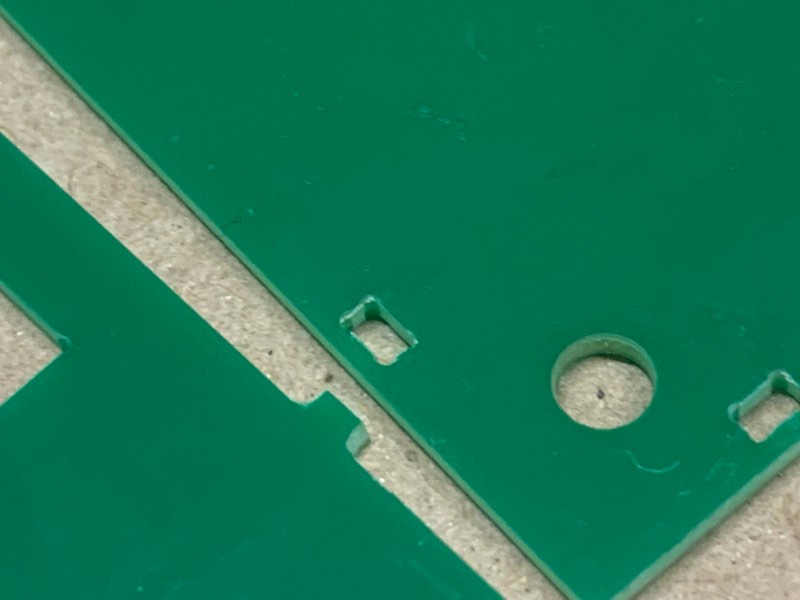

分割したら、バリをヤスリで落とします。長いバリはニッパ(使い古したものや百円均一のものなど)で切り取るとヤスリがけが少なくて楽です。ただし、くれぐれも必要な出っ張りを誤って切ったり削ったりしないよう注意してください。

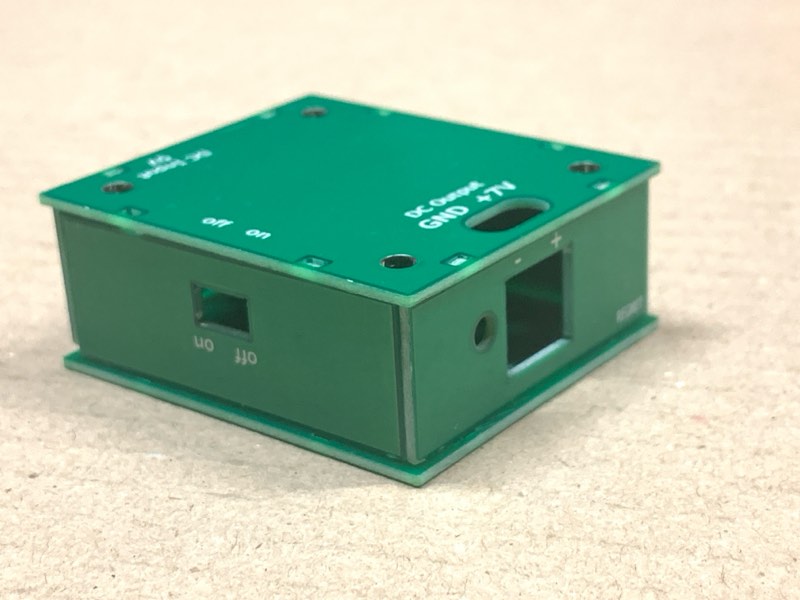

ケース仮組み

仮組みして上手くはまることを確認します。とはいえ、中身が空の状態では、箱状に組み立てるのは結構難しいです。それぞれの穴と突起が上手く嵌合することを確認すれば大丈夫です。

差し込みがきつい場合は、突起の角をヤスリで軽く削ってください。製造上、穴の角は丸くなるので突起が入りにくいことがあります。

部品実装

本機はすべての部品を自分でハンダ付けします。部品点数は多くはないですし、実装もさほど密ではないので比較的簡単だと思います。

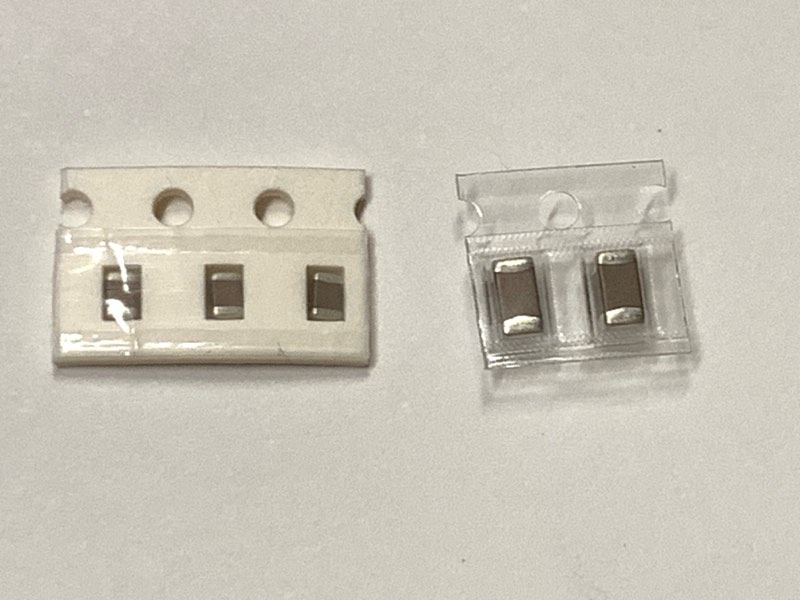

まず、チップ部品に関してです。

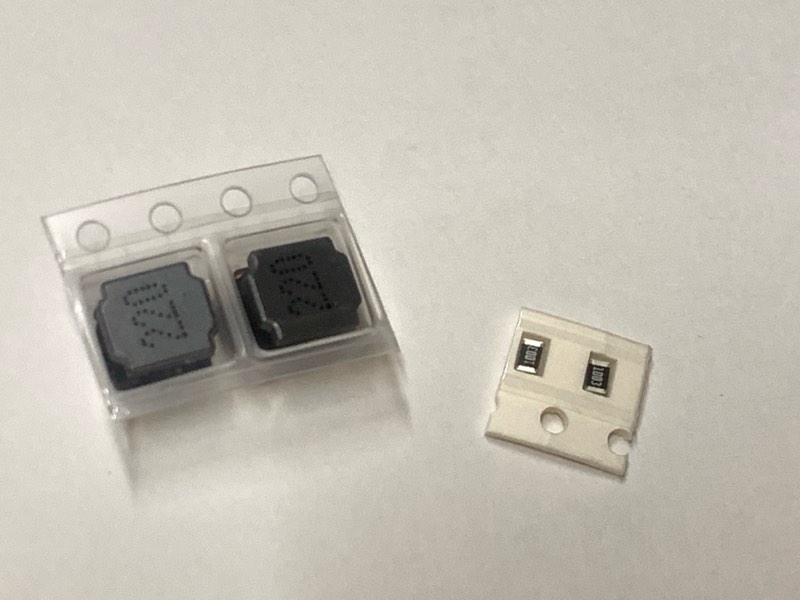

下の写真がコンデンサ。茶色に見えます。小さい方が100nF(0.1μF)、大きい方が22μFです。

続いて、インダクタと抵抗。インダクタは大きいのですぐに分かるでしょう。抵抗は値が印字されています。4桁表示ですので、例えば、2200が200Ω、1002が10kΩです。

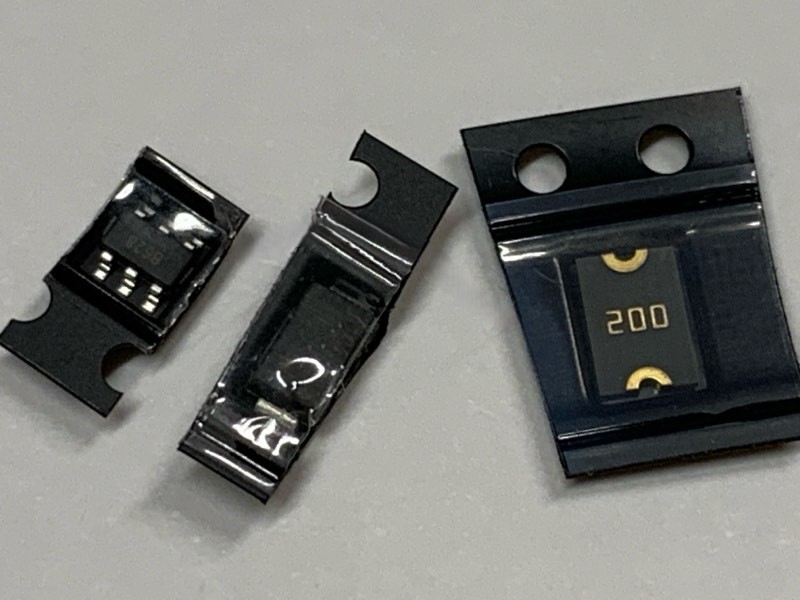

最後に黒いパッケージ。足が6本あるのがIC(左)、ダイオード(中央)、ポリフューズ(右)です。

続いて実装に関して。

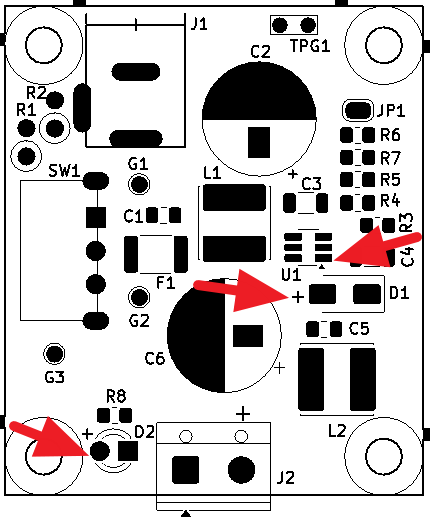

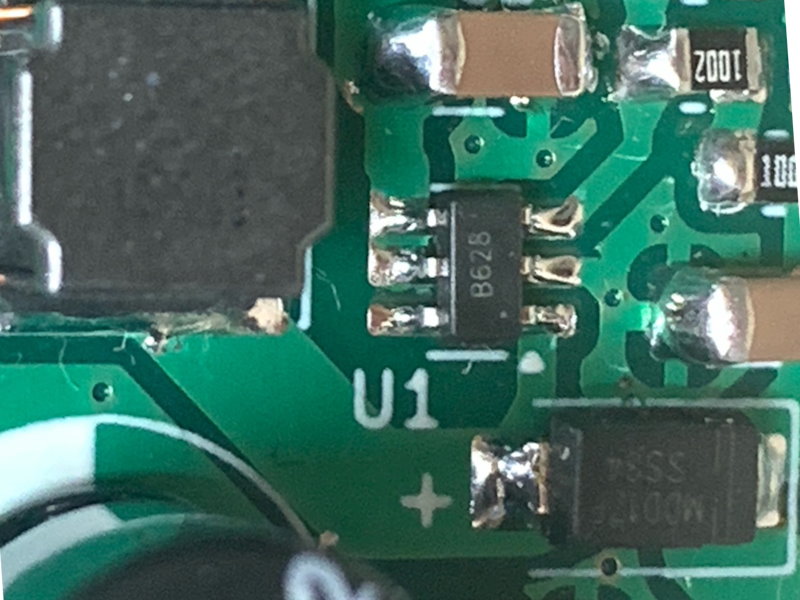

ICの1ピンには小さな丸印が付いています。ダイオードはマイナス側に縦二本線が入っています。下の写真を参考にしてください。

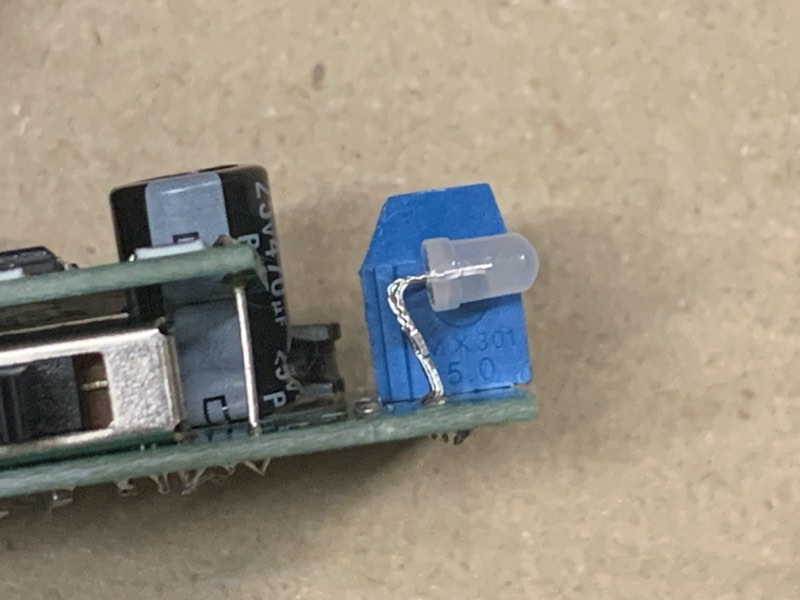

LEDは極性に注意してください。下の写真のように90度曲げて取り付けます。参考として寸法を入れておきますが、取り付けたあとで多少は調整できますので、シビアに考えすぎなくて大丈夫です。

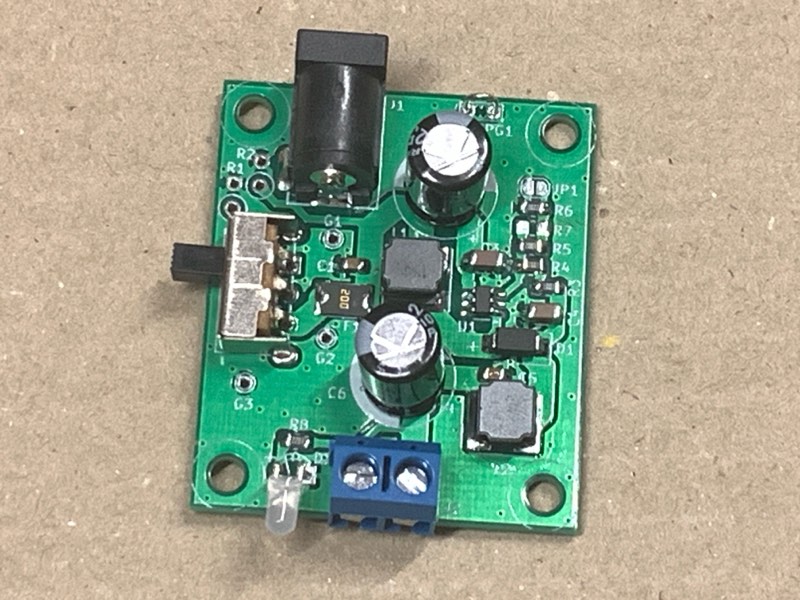

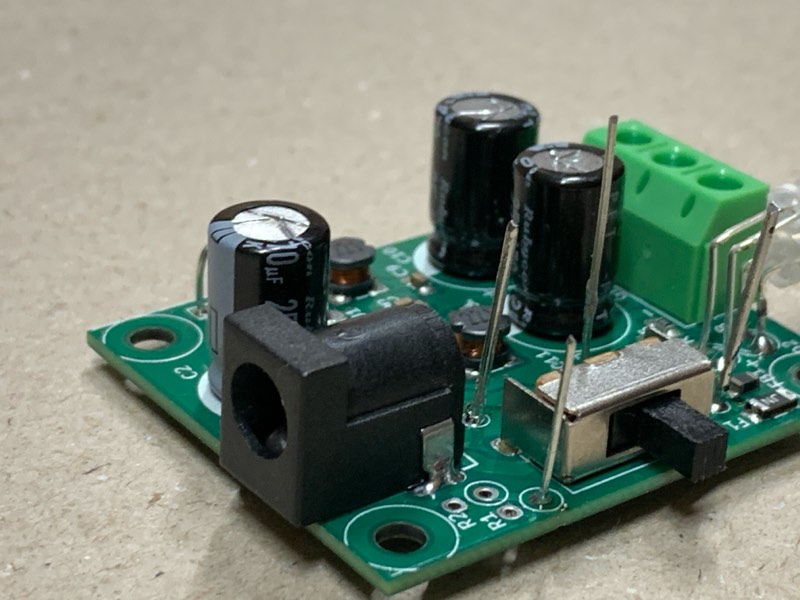

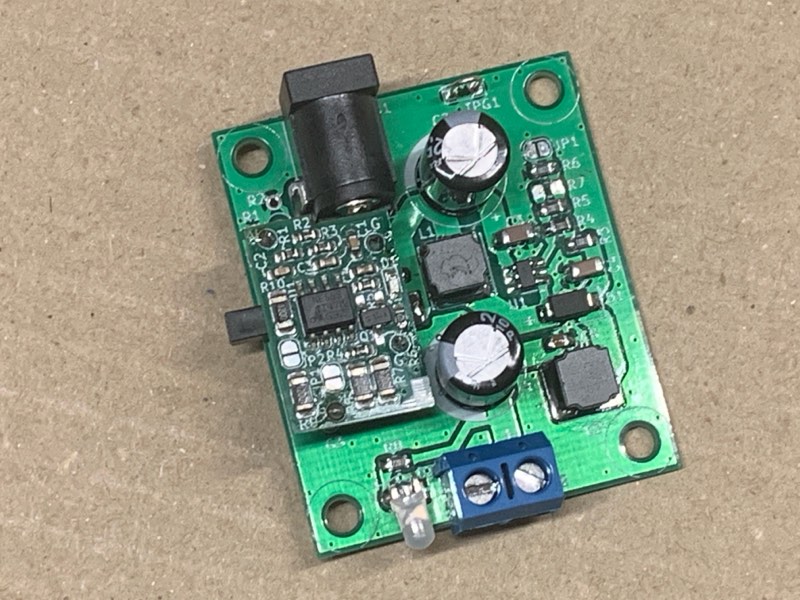

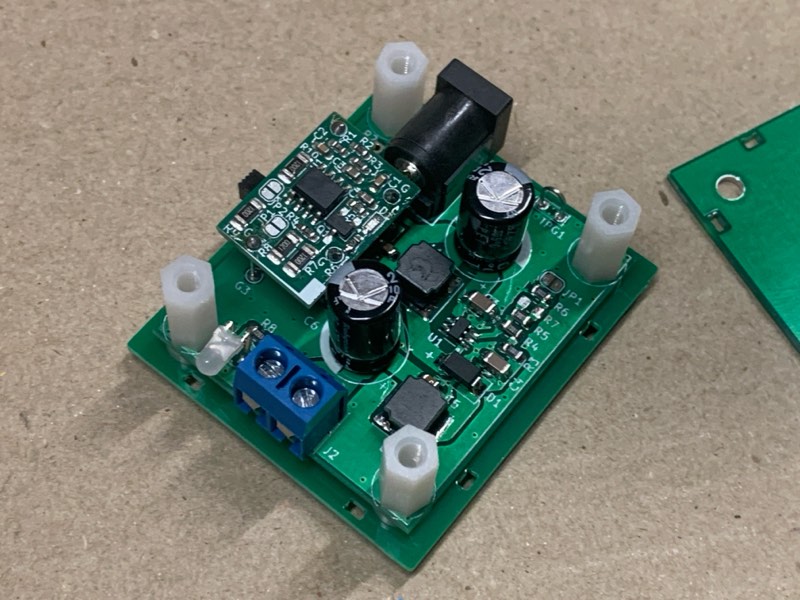

下の写真が、一通り実装した状態です。

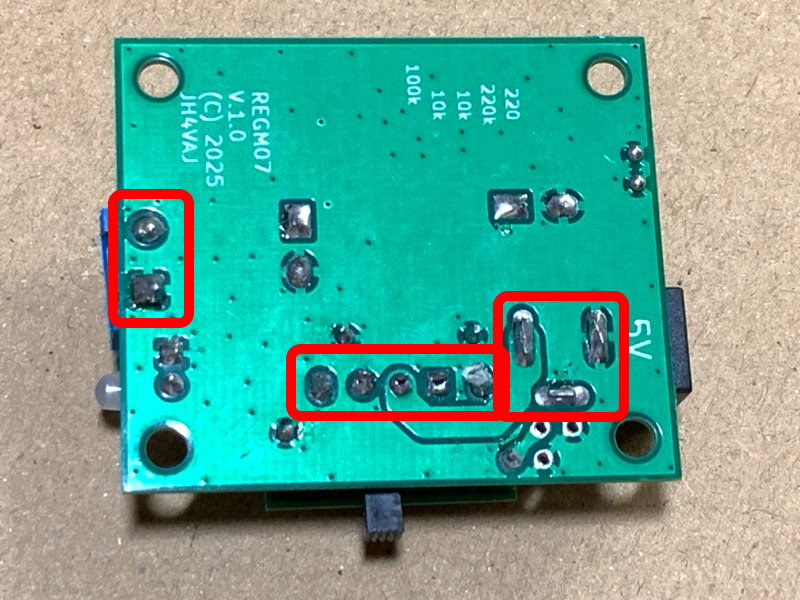

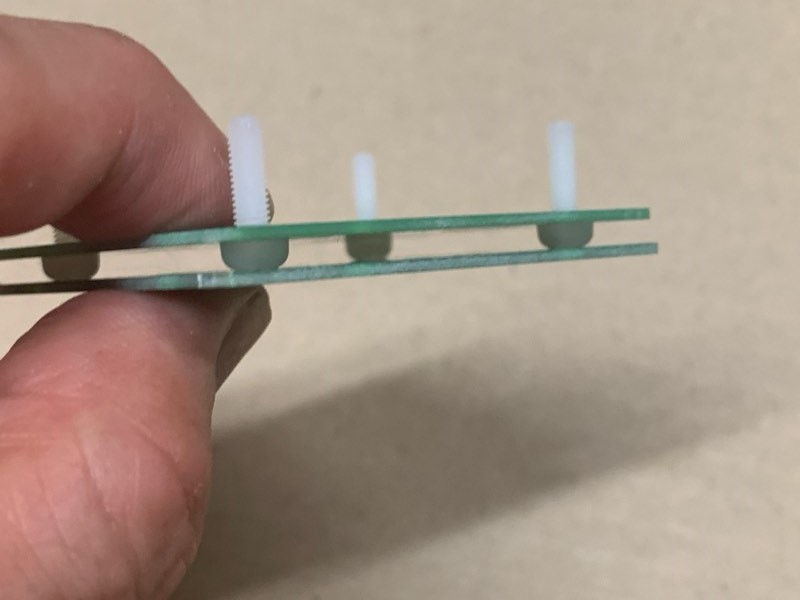

スクリューターミナル、スライドスイッチ、DCジャックの足を短く切ってください。切らないと底板に当たって閉まりません(スペーサの高さは2mmです)。

動作確認

基板が組み上がったら、一度動作チェックを行ないます。

その前に、今一度、部品の付け間違いやハンダ不良などがないかよくチェックしてください。

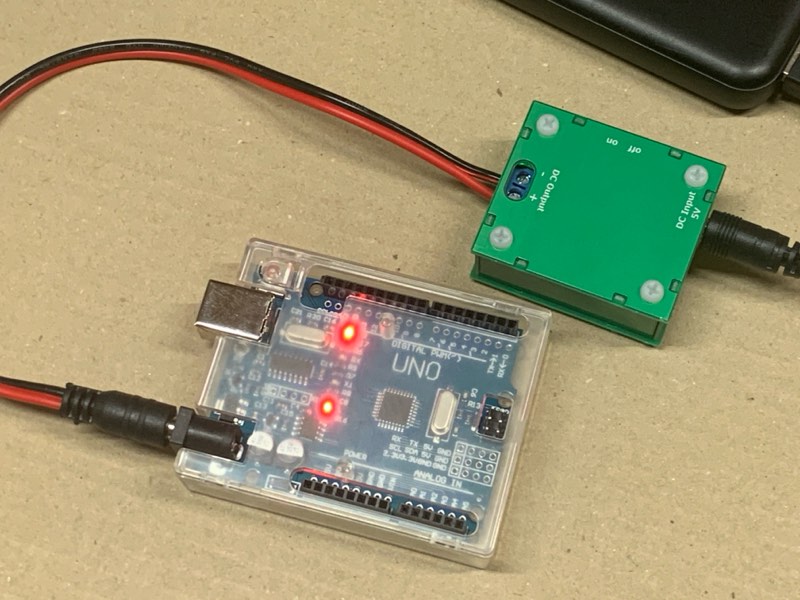

問題がなければ、モバイルバッテリをつないで電源を入れます。LEDが点灯するはずです。

LEDが点灯しなければ、直ぐに電源を切って、もう一度、部品の取り付けやはんだ付けにミスがないかよくチェックしてください。トラブルのほとんどはこれです。部品自体のトラブルもまったくないわけではありませんが、ほぼありません。

LEDが点灯したら電圧を確認してください。所定の電圧(回路図通りの定数なら約7V)が出ているはずです。

モバイルバッテリ自動電源断対策

通常のモバイルバッテリですと、電流が規定値を下回ると電源が切れるようになっています。充電器として使うのならそれでいいのですが、一般的な電源として使うときには「勝手に電源が切れる」という問題になります。いくつかのモバイルバッテリを調べてみたところ、概ね80mAほど流しておけば電源遮断は回避できるようです。

そこで、本装置では、二つの対策を取れるようにしています。

- 常時、一定電流を流す(80mA程度)ように抵抗を取り付ける

- 間欠的に大きな電流を流すモジュールを取り付ける

常時電流方式

R1とR2に120Ωを実装します(必要に応じて調達してください)。二本パラで60Ωですので、5Vでは約80mA流れます。

※この写真は別の機種(REGM05)です。本機でも同様です。写真を撮りそこねました。ご了承ください。

この方法は手軽ですが、常時80mAもの電流が流れてしまうこと(大食い)がデメリットです。

また、モバイルバッテリによっては80mAでは電源を切ってしまうものがあるかもしれません。その場合はもっと電流を流すように抵抗値を調整してください。ただし、抵抗の耐電力に注意してください。120Ωなら1/4Wタイプで大丈夫ですが、100Ωだと250mAですので、1/4Wタイプでは余裕がありません(1/2Wタイプを使ってください)。

間欠電流方式

80mAもの大電流を常時流し続けるのはあまりにももったいないので、間欠的に短時間だけ流そうという方式です。モバイルバッテリの自動電源断動作には一定の余裕時間がありますので、その時間内に一瞬の大電流を流すことで自動電源断動作を回避します。

この動作を行う装置をモジュールとして用意しており(下記記事参照)、本機にはこれを内蔵できるようにしています。

通常は5VのACアダプタで使用し、たまにモバイルバッテリで使うなら、外付けUSBアダプタタイプの電源断回避装置を使うのも手です。

このモジュールを取り付ける場合は、まず、G1、G2、G3、それにR1(スイッチ寄りのランド)にスズメッキ線(コンデンサの足の切れ端でOK)を立てます。この取り付け方の写真は別機種(REGM05)のものです。本機もモジュールの取り付け方は同じです(写真を撮りそこねました。ご了承ください)。

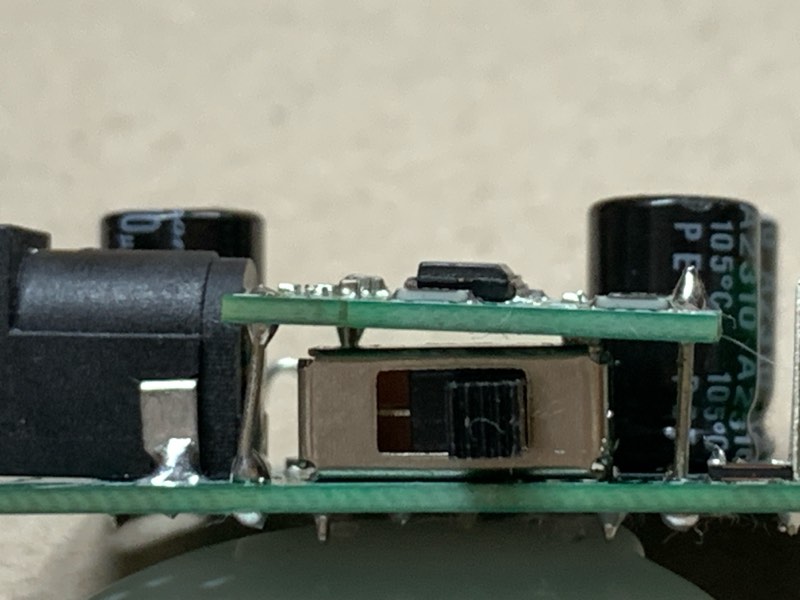

そこにモジュールを取り付けます。スイッチに当たらないように浮かせます(下の写真では傾いてしまっていますが…)。

なお、本機は内部の高さが低いので、ピンソケット/ピンヘッダは使えません(天板が閉まらなくなります)。

こちらが実装した様子です(これは本機です)。

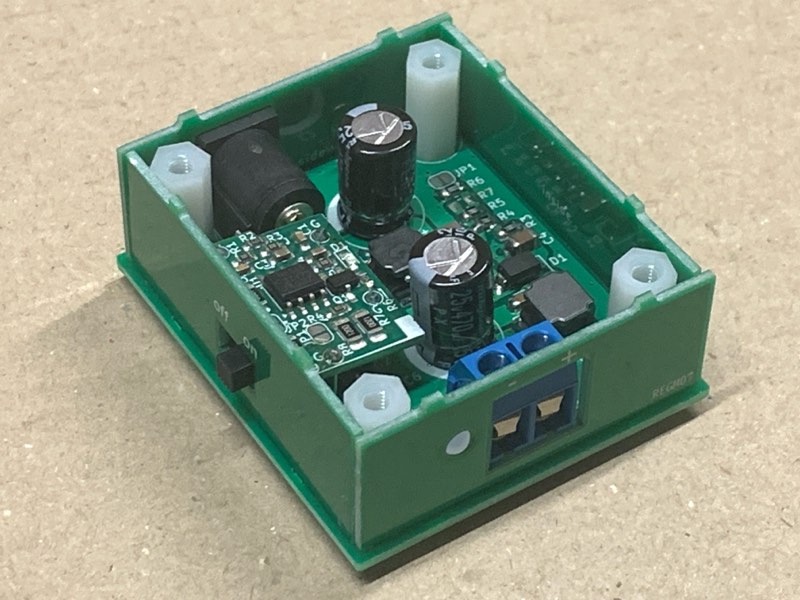

ケース組立て

この順番通りでなければダメというものでもありません。ご自分のやりやすい方法で構いません。ここで示した順序は一例とお考えください。

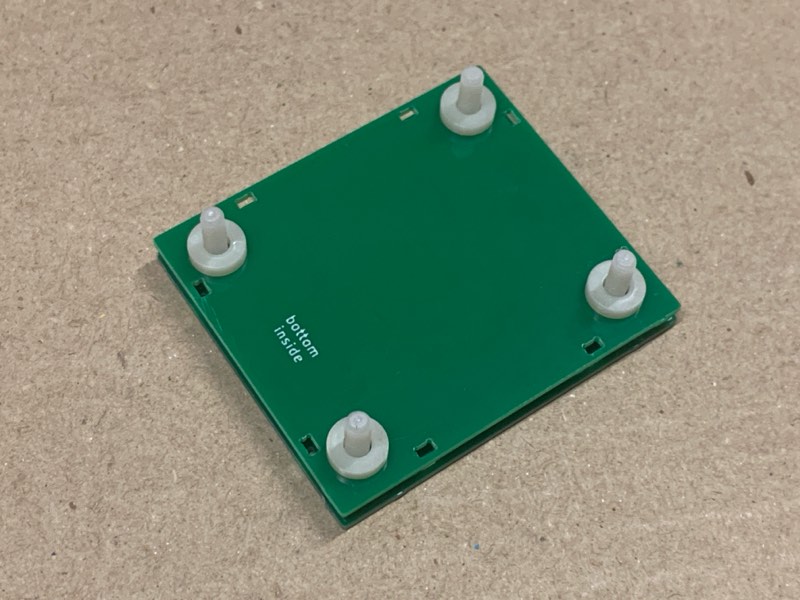

まず、底板にビス(長い方)を通します。

適当な板を当てがいます。ケースの天板を使うのが手っ取り早いです。

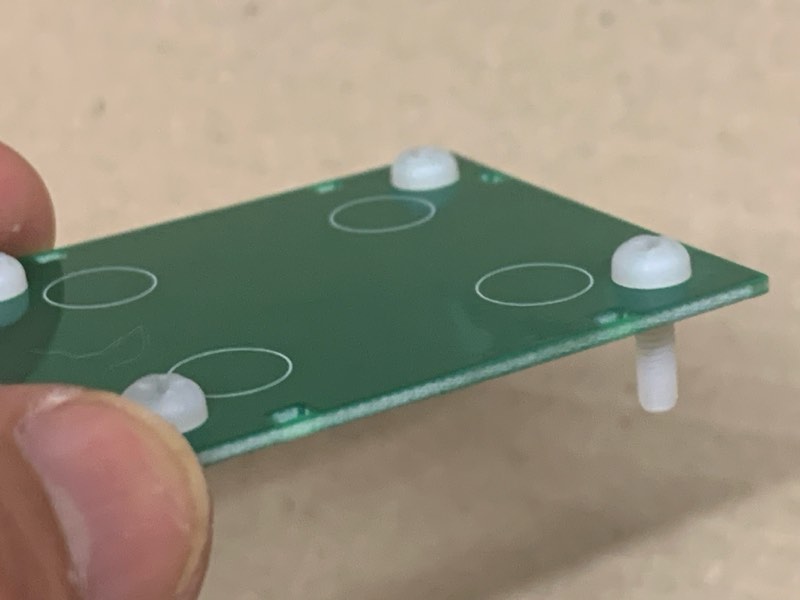

この状態でビスが上に向くようにひっくり返して置き、スペーサを取り付けます。

部品を実装した基板を乗せます。底板には前後の区別はありませんので気にしなくて大丈夫です。基板を載せたら、スタンドオフを締めます。スタンドオフが外れない程度に軽く締めるだけでOKです。

パネルをはめ込みます。LEDの出具合もこのときに調整します。

スタンドオフを締めます(底のネジを締めます)。プラネジですので締め付けすぎないでください。

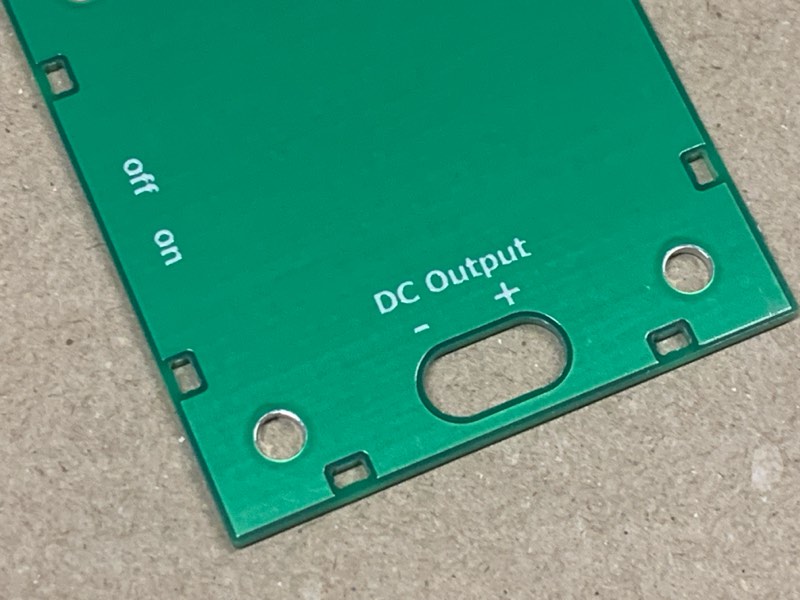

天板はリバーシブルです。片側には出力に「+7V」と記載しています。もう一方には「+」だけを記載しています。7V以外に設定した場合は、「+」の方をお使いいただければと思います。

あとは天板を被せてビスで締めます。

最後に、好みで底板にゴム足を貼り付けます(必要に応じて、ご自身でご用意ください)。

頒布

- 部品の調達の都合上、上の写真とは異なる場合があります。ネジ類も同様です。

- コストダウンのため、ほとんどの部品は海外通販で調達しています(電解コンデンサは国産品)。

- 基板に若干の色ムラがあることがあります。格安基板製造サービスを利用しているため、ある程度は仕方ないようです(ひどい場合は作り直してもらっていますが、ゼロにはならないみたいです)。より高品質な製造サービスならきれいに仕上がるかもしれませんが、コストが大幅に上ってしまいます。ご了承下さい。

- 本機のマニュアルは当ページがすべてです。紙媒体はありません。また、本機は電子工作の経験がある程度ある方を対象としております。抵抗のカラーコードやコンデンサの値の読み方など、基本的なところの説明はしていません。電子工作の基本については、こちらのページに参考になりそうなサイトなどをまとめてあります。

- 資源の有効活用のため、梱包材は再利用することがあります。ご了承ください。

- 仕様や頒布価格は予告なく変更することがあります。

- 本機の組立てや使用による怪我・事故等には責任を負いません。

梱包の都合により、基板は二つに分割しております。

【価格】

- 頒布価格: 1,500円

- オプション

- MBHT01 モバイルバッテリ自動電源断回避モジュール: 500円

- DCケーブル(2.1/5.5mm、AWG 18、約25cm): 100円

- USB電源ケーブル: 100円

- 送料: 230円

- 支払い方法: 銀行振込

オプションのDCケーブルはこちらです。Arduino UNOなどに使えます。

USB電源ケーブルはこちらです(入手時期によって多少変ります)。モバイルバッテリとの接続に使えます。必要に応じてどうぞ。

【申込みフォーム】

※これは申込み専用フォームです。申込み以外(問合せ等)には使用できません。

こちらにご入力いただいたメールアドレス宛に、追って、振込先等をお知らせします。入力ミスのないようお願いします。また、ここにご住所等は書かないようにお願いします。

このフォームでお申し込みいただいた時点では、注文が確定されるわけではありません。タイミングによっては、在庫が切れている場合もあります。自動注文システムではなく手動での対応ですので、何卒、ご了承下さい。