その前に、ファームウェアバージョンアップ

2024-12-15版のOpenGD77でやろうとしていたのだけど、どうにも上手くいかない。そこで、より新しい2025-03-23版に変えてみた。ベータ版という位置づけなので避けていたのだけど、しょうがない。

結果から言うと、この2025-03-23版でAPRSのビーコン送出ができた。

2024-12-15版で悩んでいたときはコードプラグや本体の設定もよくわかっていなかったので、もしかしたら2024-12-15版でもAPRSのビーコン送出は上手くいくのかもしれない。2025-03-23版で上手く行ったので、わざわざ再度2024-12-15版で試してはいないため、詳細は不明。なお、2024-12-15版では受信しても何も音が出なかったのだけど、2025-03-23版ではスケルチが開いて音が聞こえた。と言っても、ピーギャラギャラが聞こえるだけで、デコードはできない(そういう機能は実装されていない)。

ファームウェアとCPSをダウンロード

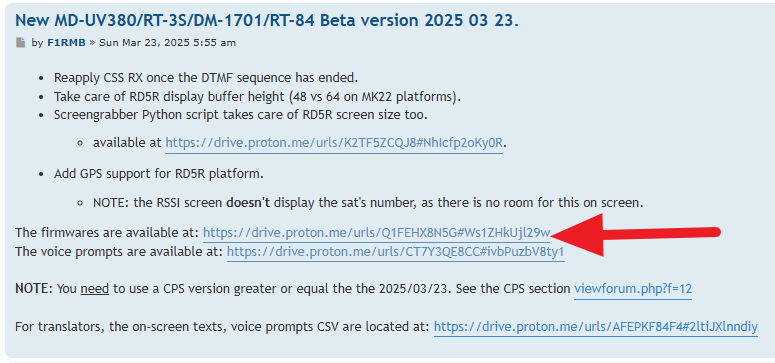

2025-03-23版ファームウェアの入手先はこちら。

上の図の赤矢印をクリックするとファームウェアの一覧が出てくる。その中のOpenMDUV380_Japanese.zipをダウンロード。

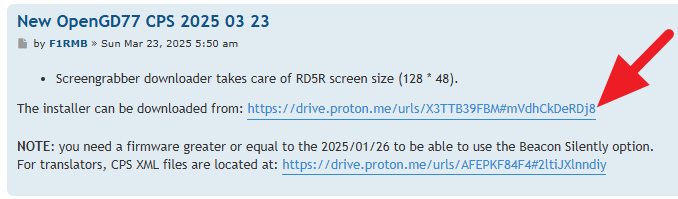

また、この上の画像にあるように、CPSも新しいものが必要。が、そこのリンクは切れている。CPSの入手先はこちら。

こちらはファイルが一つしなかいので、迷うことはない。しかしながら、ウィルスチェッカがマルウェアだと判定してダウンロードできなかった。例外に指定して、ようやくダウンロード。ただ、そういう判定をされるのだから怪しい可能性はある。とは言え、世界中で使われているだろうから、危ないファイルならさすがにあちこちで騒がれているだろうとは思う。フォーラムが閉鎖されているのが悔やまれる。

現状のコードプラグを保存

ファームウェアを入れ替える前に、古いCPSでコードプラグを読み出してファイルに保存しておく。念のための保険。

新しいCPSをインストールする

先程ダウンロードした新しいCPS(2025-03-23版)をインストールする。これもウィルスチェッカが騒ぐ可能性がある。適宜、対応。

新しいCPSがインストールできたら、まず、こちらでも現状のコードプラグを読み出しておく。たぶん、問題なく読み出せる。

新しいファームウェアを書き込む

続いて、CPSを使って新しいファームウェアをRT3Sに書き込む。この手順は、最初にOpenGD77化したときと同じ(SK1とPTTを押しながら電源を入れてDFUモードで起動し、ファームウェアを書き込む)。

コードプラグを書き込む

2025-03-23版のファームウェアには、それに対応したCPSが必要ということは、おそらく、そのCPSを使ってコードプラグを書き込む必要があるのだろう。

先程、コードプラグを読み出しているので、これをそのままRT3Sに書き込めばよいと思う(実際、そうした)。もし、内容がおかしいようであれば、古いCPSでファイルに保存したコードプラグを読み込んでからRT3Sに書き込めばよいだろう。

設定の確認・変更

ファームウェアを入れ替えると、それまでの設定がクリアされた状態になっている。好みの状態に再設定しておく(General OptionsやRadio Options、その他)。

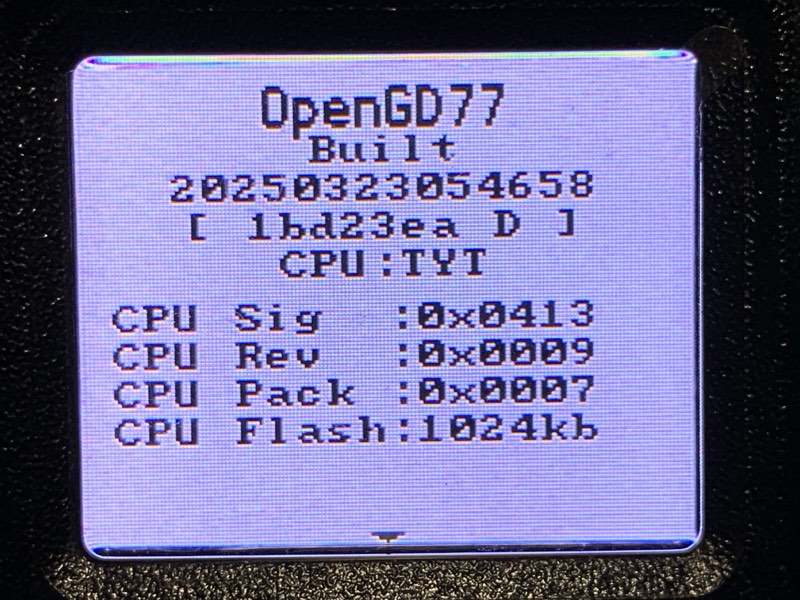

下の写真は、ファームウェアのバージョン等の情報。

CPSの設定

ここまでは、いわば準備。ここからがAPRSビーコン送出のための本題。

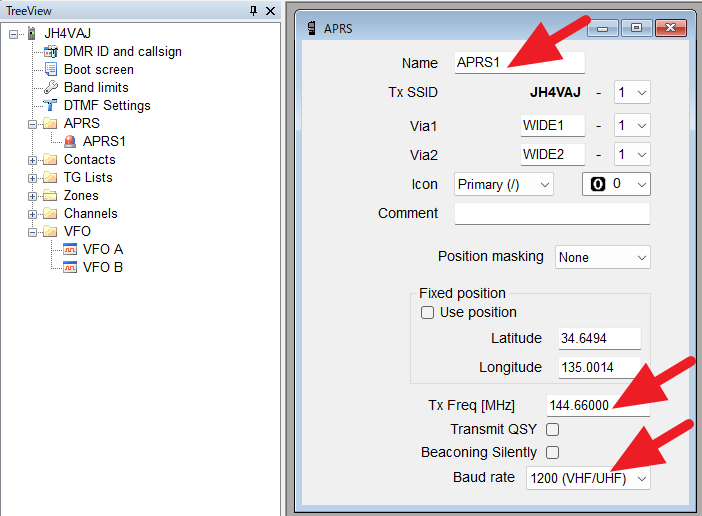

まず、APRSの設定。

- Nameには適当な名前を付ける。

- Tx SSIDはコールサインがあらかじめ設定されている(変更不可)。枝番は自由に。

- Iconはarps.fiで地図上に表示されるもののようなので、これも自由に。

- Tx Freqは144.66 MHz。周波数はチャネルの方に設定があるのに、なぜここにもあるのかは不明。

- Baud rateは1200。

なお、Fixed positionのUse positionはチェックしない。チェックすると、この緯度経度情報が固定で送信される。

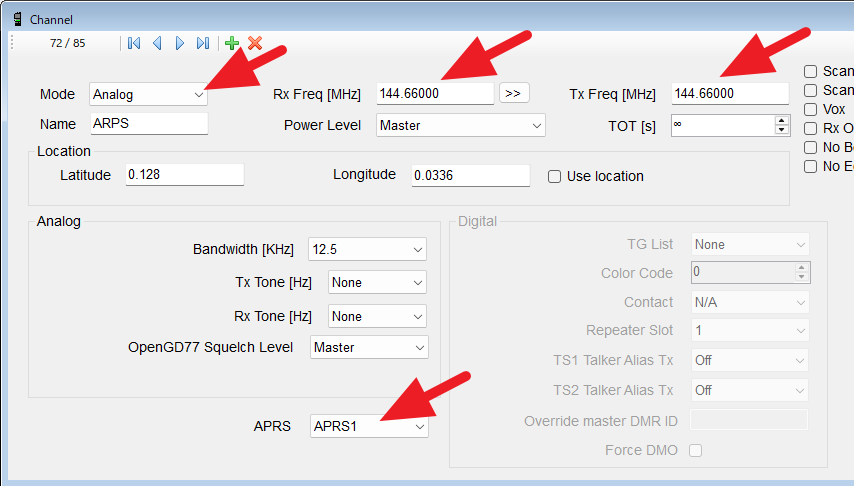

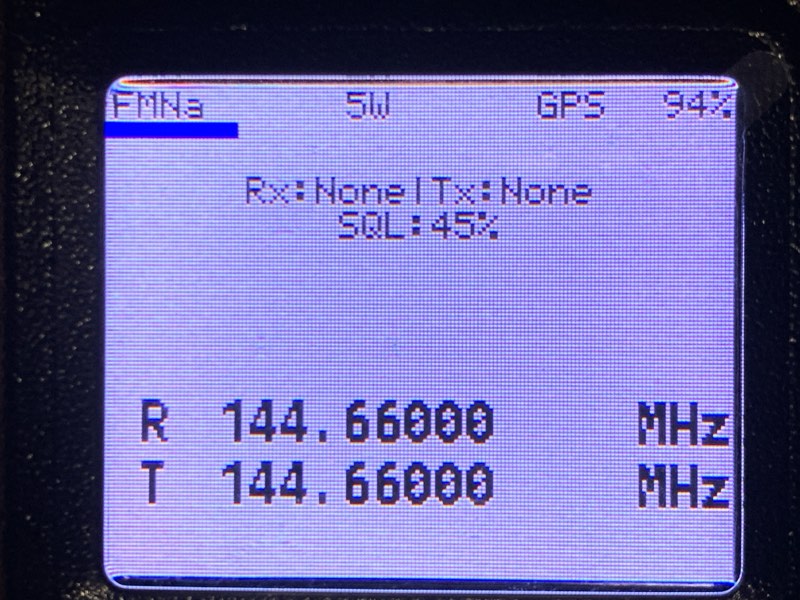

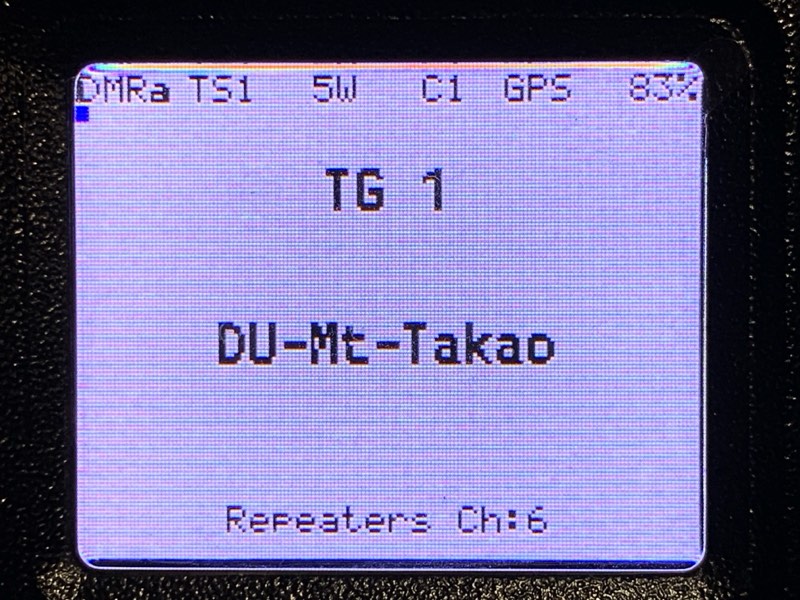

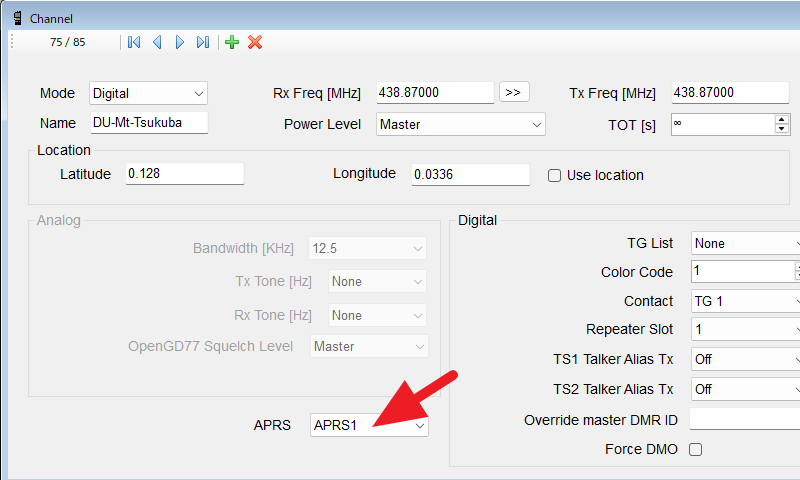

続いて、チャネルの登録。← ※これは必須ではないことが判明。詳細は後述。

- ModeはAnalog。アナログ回線にモデムを付けるイメージなので、ここはAanlog。

- Rx FreqとTx Freqは、どちらも144.66MHz。

- APRSは上で設定したもの。一つしか設定してないので、選択の余地はないが。

最低限、これだけの設定を行えばいいみたい。必要に応じて、今作ったチャネルをどこかのゾーンに割り当てるとか(新しいゾーンを作ってもよい)。

設定したら、RT3Sに書き込む。

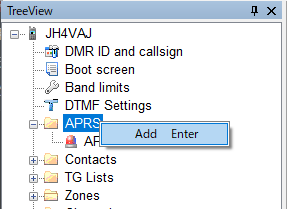

ちょっと補足。APRSの設定を追加するには、ツリーメニューのAPRSで右クリックすればメニューが出てくる。

RT3Sの設定

RT3S本体(というか、OpenGD77)では、GPSの設定とAPRS送信の設定を行う。

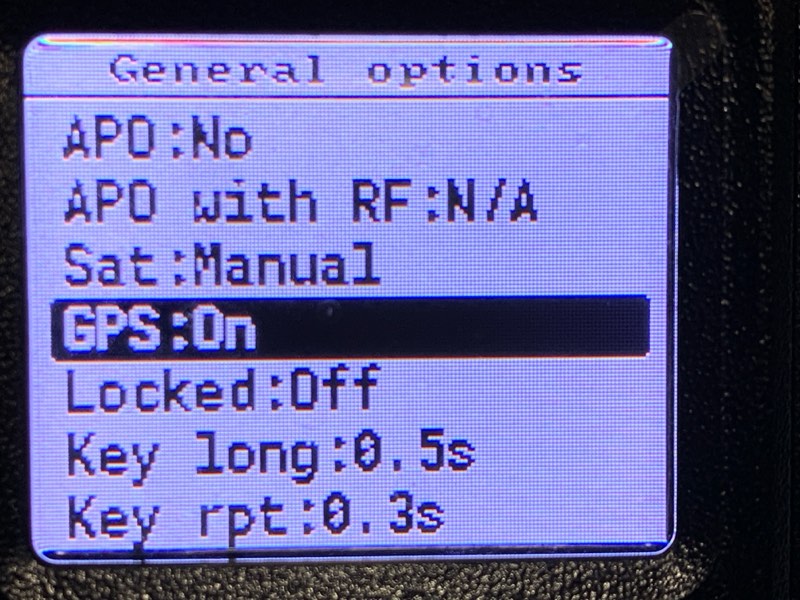

GPS設定

メニューで、Options → General optionsとたどり、GPSをOnに設定する。

GPSの設定をOnにすると、画面の上部にGPSの表示が出る。屋外の空が見えるところでしばらく待つと、GPSを捕捉してGPSの文字が太字になる。

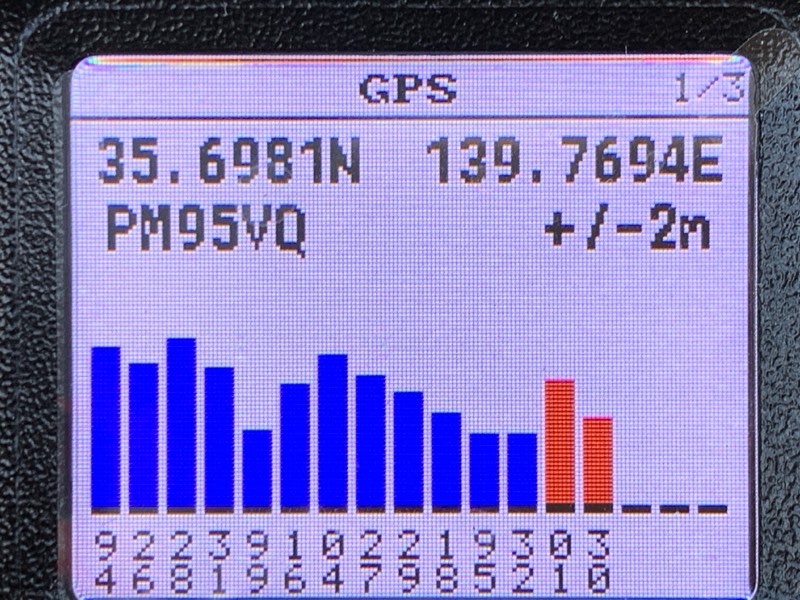

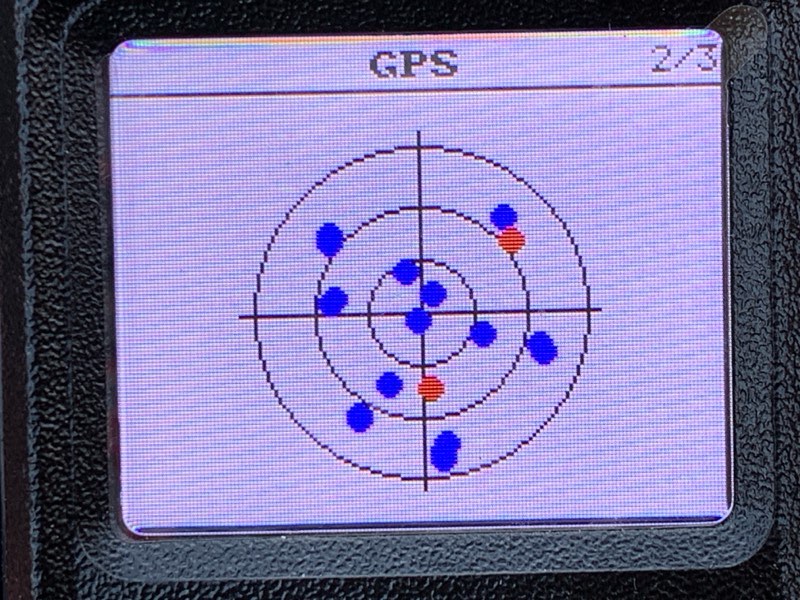

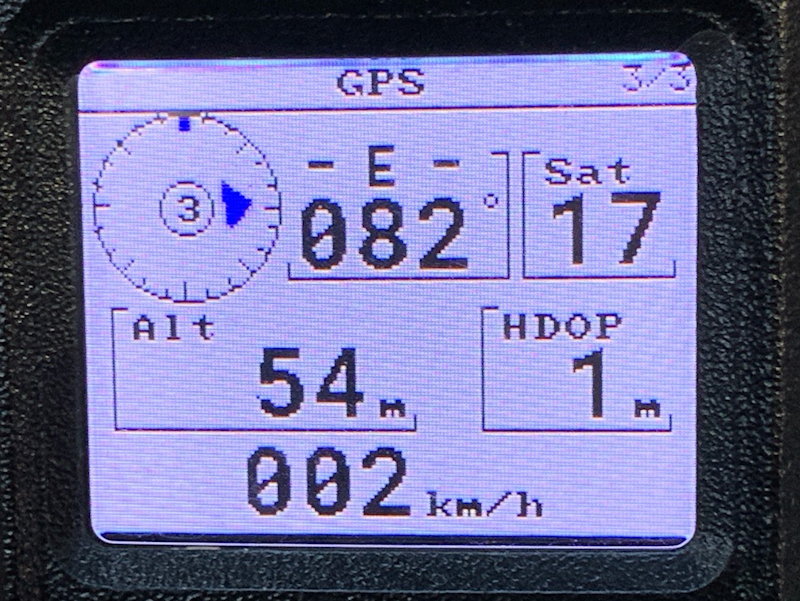

メニューのGPSを開くと、捕捉したGPSの情報が表示される。3ページある。

青がGPS(アメリカのGNSS(全球測位衛星システム))で、赤がBeiDou(中国のGNSS)らしい。色はCPSで自由に設定できる。これはデフォルト状態。

徒歩で止まってすぐの状態。歩きながらだと時速はもうちょっと速い数字が表示されるが、写真が撮れない。

ちなみに、GPSを捕捉すると、RT3Sの中の時計を合わせてくれるようだ。

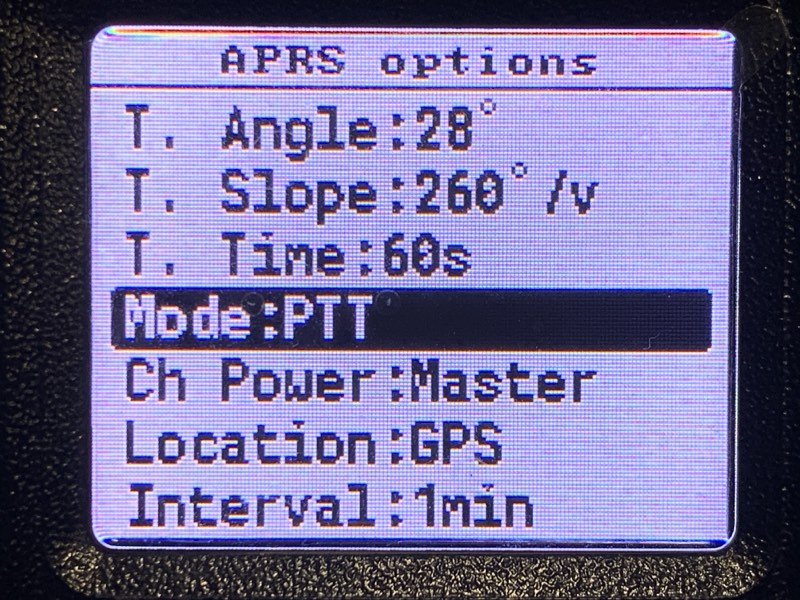

APRS送信設定

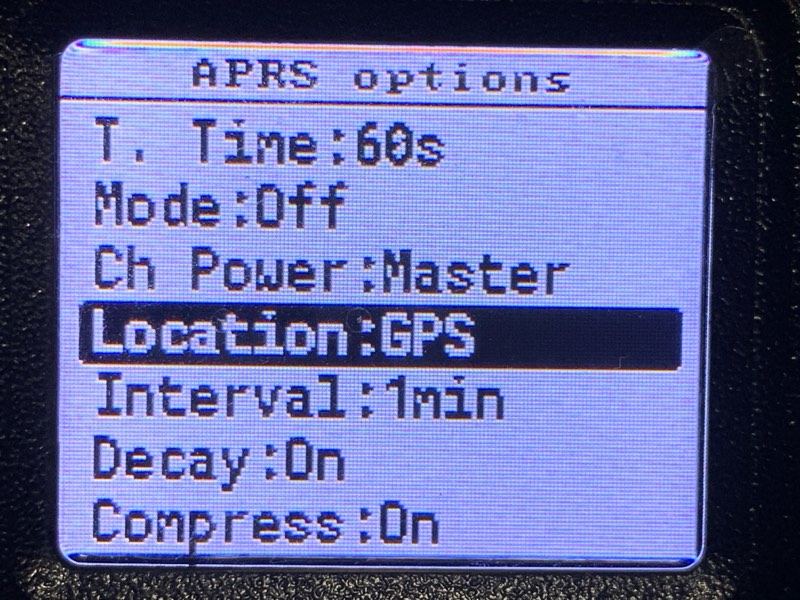

Options → APRS optionsとたどり、LocationをGPSに設定する。Channelに設定すると、CPSでAPRS用のチャネルに設定した緯度経度が使われる(と思う。動作未確認)。

Modeで送出モードの設定。

- Off: ビーコンを送信しない

- Manual: SK1 + 2(数字の2)キーを押すとビーコンを送出

- PTT: PTTを(押して)離した瞬間に送出(最小送出間隔以上空けないと送信しない)

- Auto: 自動間隔で送出(移動しないと送出間隔が長くなる)

- Smart: 移動速度などに応じて送出間隔を自動調整

AutoやSmartの動作はややこしい。それらも含めて設定の詳細はGitHubにあるマニュアルを参照。

https://github.com/LibreDMR/OpenGD77_UserGuide/blob/master/O…

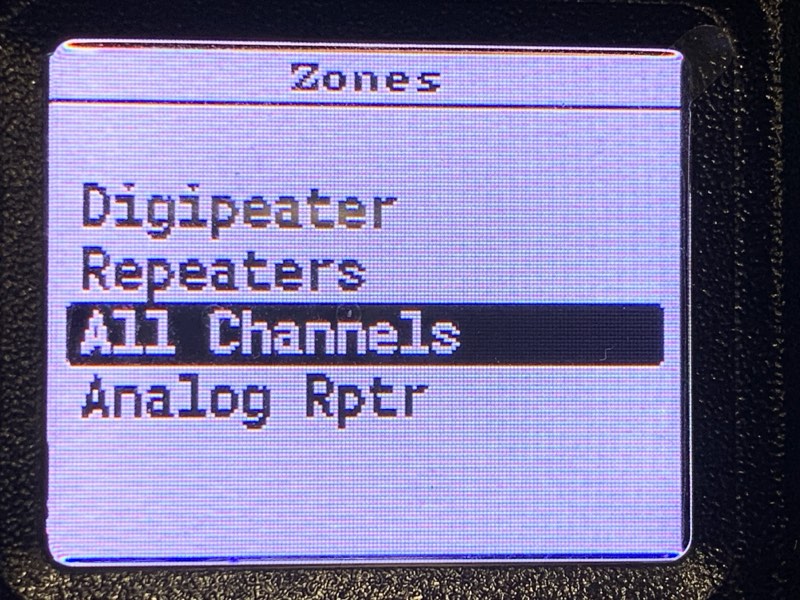

続いて、APRS送信用のチャネルを選ぶ。今回は、APRSチャネルをどのゾーンにも割り振っていないので、All Channelsを選ぶ(デフォルトで存在している)。← ※この操作は不要。どのチャネルでもOK。詳細は後述。

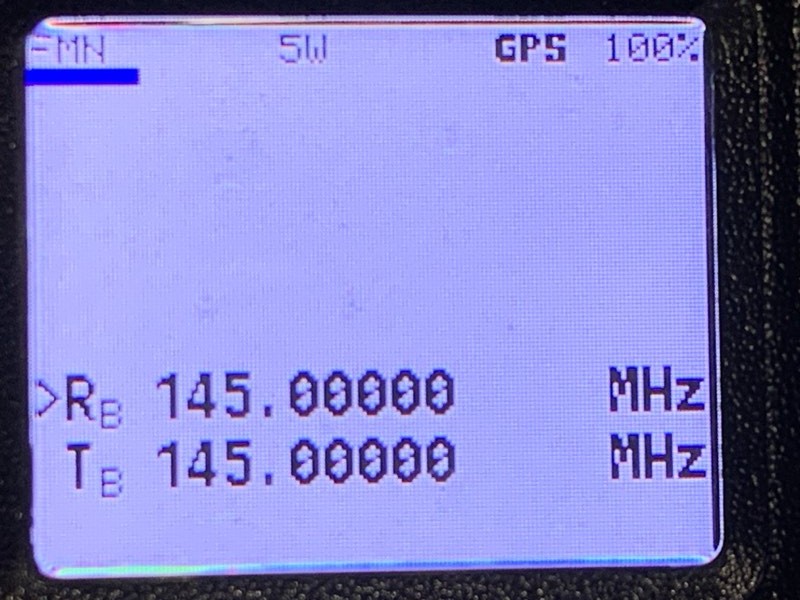

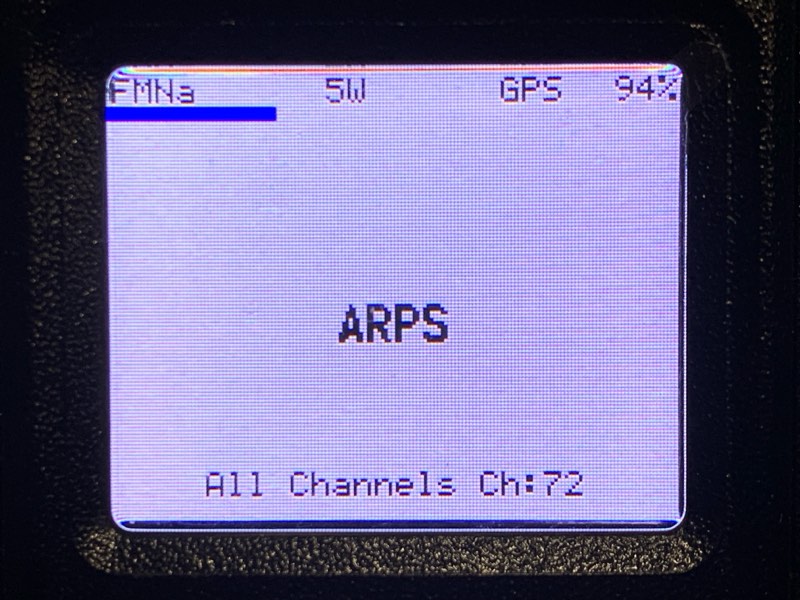

チャネルモードにして、APRS用のチャネルを選択する。あー、スペル間違ってるな。後で直しておこう。

SK1ボタンを押せば周波数が表示されるので念のため確認。

これでビーコンが送信される。ModeをManualにしているなら、SK1 + 2ですぐに送出される。ただし、余計なトラフィックを発生させないよう、頻繁な送出は行ってはいけない(なので、PTTモードだと、最小間隔が設定されている)。

APRSビーコンを実際に出してみる

セットアップしたので、実際に持ち出してビーコンを送出してみた。

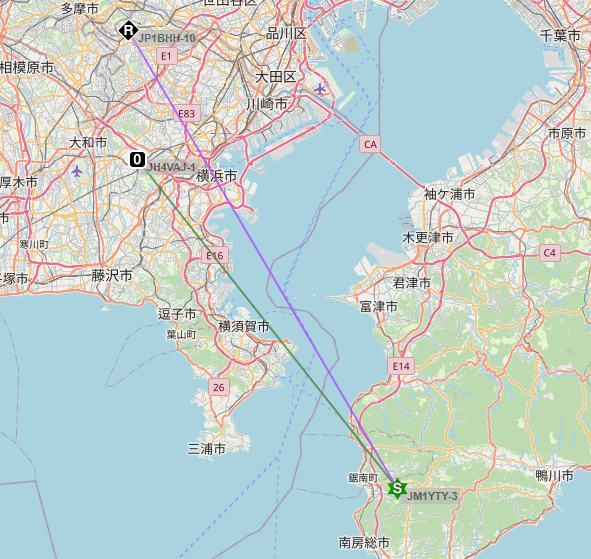

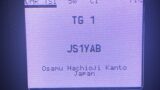

モードはAutoにして歩いてみた。市街地だったので拾われにくいだろうと思い、ときどき手動送信もしてみたのだけど、結局、開けた場所で送信した一回だけが拾われていた。動きの軌跡が見られなくて残念。とは言え、拾われてはいたので、設定は間違っていないのだろう。

もうちょっと詳しく見てみると、私がいたのは横浜(内陸部)で、千葉のデジピータに拾われて転送され、それを川崎(内陸部)のIgateがaprs.fiに登録してくれたらしい。そうか、自分のビーコン送出の直後に聞こえてきたパケットは、デジピータが転送(再送信)してくれていたものか(このデジピータは、DMRデジピータとは別物)。「ACKなどないだろうに不思議だ」と思っていた疑問が解決。

近場ではぜんぜん拾われなかったと言うか、千葉のデジピータの「アンテナ高 390m」が効いているんだろうな。

雑感など

APRSビーコンを送出するには、チャネルをAPRSに合わせておかなければならない。つまり、ビーコン送出運用中は、その専用機となってしまう。例えば、通常の運用(メインchやデジピータのワッチなど)をしつつ、特定のボタン操作をすればAPRSビーコンを送信してくれるような動作ができれば便利なんだろうけど。そういう使い方、できるのかな? 通常の運用時でもAPRSビーコンの送出ができることがわかった。詳しくはこのあと。

それにしても、操作が複雑。GPSをOnにするのとGPSの受信情報を見るのが別のoption操作に割り当てられていて直感的に分かりづらい。しばらく操作しないと使い方を忘れそう。

Tx SSIDの枝番やIconの設定(変更)はCPSでしかできないみたい。RT3S本体でできればいいのに。できるのかな?まだ見つけていないが。

【追記】通常運用とAPRSビーコン送出の両立方法

APRSビーコンを送出するためにチャネル登録しなきゃいけないと思っていたのだけど、これは単なる思い込みだった。しかも、そのせいで通常運用とAPRSビーコン送出とが両立できないと思ってしまった。

実際のところは、それぞれのチャネルでAPRSの運用をするように設定するだけ良かった。

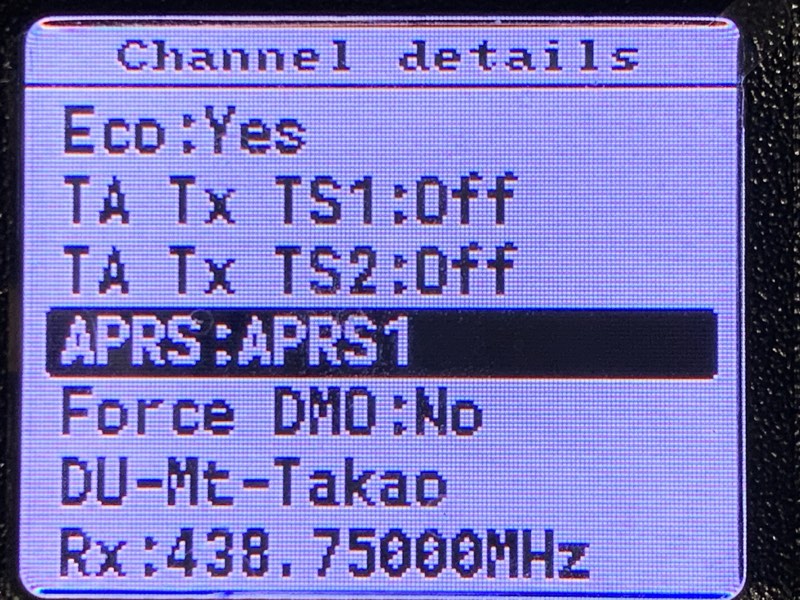

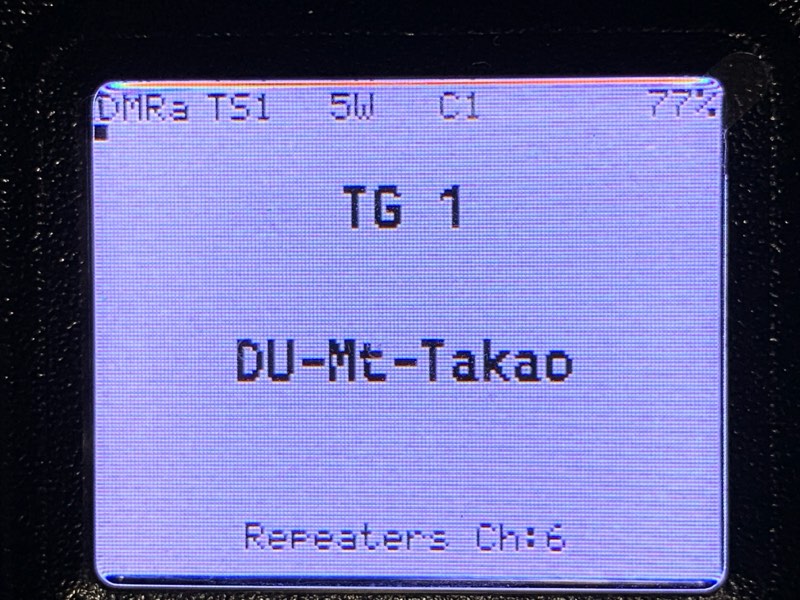

この設定を行うと、画面上の左上のモード表示のところに太字の「a」が付く。下の写真だと「DMRa」となっている(アナログFMモードでも同様)。

これで、APRS OptionsのMode設定に従って、APRSビーコンが送出される。つまり、例えば、Manualモードなら「SK1 + 1」で送出、Autoなら所定の時間経過後に送出、という具合に。通常の運用がDMRであっても、CPSのAPRS設定で指定した周波数で送出してくれる。あそこに周波数の設定があるのが不思議だったのだけど、これでようやく腑に落ちた。

ただし、通常の運用モードがDMRの場合、APRSビーコン送出モードをPTTにすると上手くいかない。聞こえる音が変だし、電波も出ない(バグだろう)。ManualやAutoならDMRとの組み合せでも大丈夫(Smartでも上手くいくようだけれど、送信タイミングが読めないのでしっかりとは確認できていない)。通常の運用モードがアナログFMの場合は、APRSビーコン送出モードはPTTでもOK(ManualやAutoももちろんOK)。

もう一つ、「ただし」があって、この設定は電源を切ると無効になるみたい。それに、チャネルごとの設定なので、チャネルを動かすとAPRSビーコンは送出されない(そのチャネルでビーコンを出すように設定していなければ)。

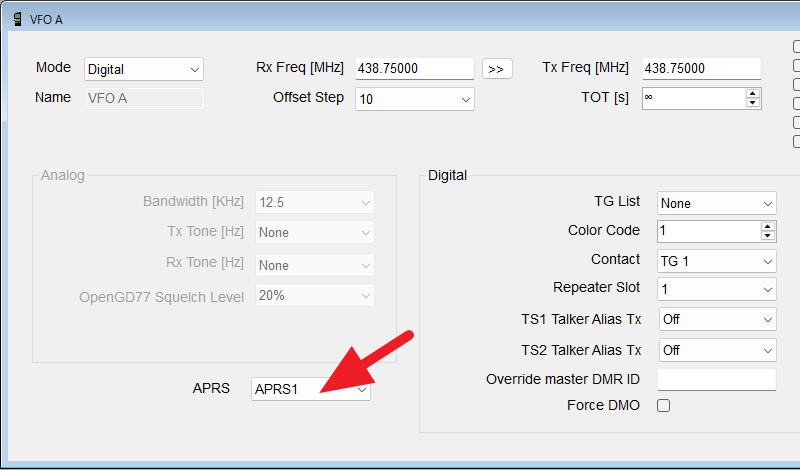

CPSでもこの設定は可能。この方法で設定した場合は、電源を切っても無効化されないし、すべてのチャネルでビーコンを送出するように設定しておけばチャネル切替時の問題(?)もない。

VFOも同じように設定できる。

DMRモードとPTTによるAPRSビーコン送出が上手くいかないのは、VFOでも同様。

これなら通常の運用とAPRSビーコン送出が両立できるけれど、言い換えれば意図せずにAPRSビーコンを送出してしまうおそれがある(例えば、Autoだと電源投入時に送出される)。ビーコン送出したくない場合は、APRS OptionsのModeをOffにしておく(「SK1 + 1」でのビーコンをOffだと、電源を入れ直すと自動でOnになる)。ModeがOffになっていれば、左上の「DMRa」の表示の「a」は太字にはならない。

なお、デュアルワッチとAPRSビーコン送出は両立しないみたい。さすがに無理か。

設定・運用方法まとめ

ざっくりまとめておく。

- CPS設定

- APRS設定

- OpenGD77設定(無線機設定)

- GPS: On

- APRS options: Location、Mode

- Chanel details: APRS

- 運用

- APRS optionsのModeの設定に合わせて送出(手動・自動)

- ビーコン送出しないならModeをOffに(画面左上の「a」が太文字なら送出状態)

コメント

RT3S のopenGD77化含めてたいへん参考になりました おかげさまでひと通り使えるようになりました

ありがとうございます

役に立ってよかったです。