概要

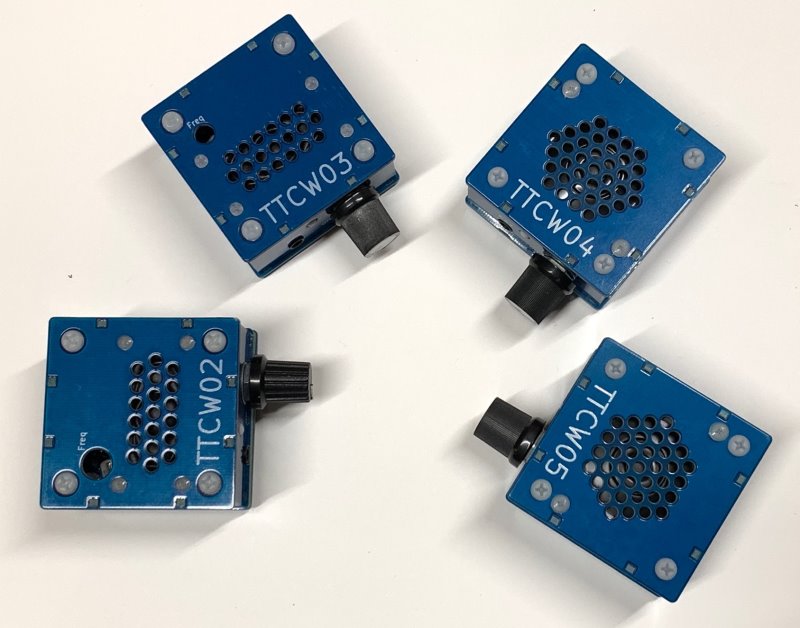

「TTCW03 – モールス練習機」をリニューアルしました。

TTCW02を頒布して終了するつもりが、その後も問合せをいただくので若干の改良を行ってTTCW03として頒布を行いました。TTCW02/03では若干数ではありますがチップコンデンサなど小さなチップ部品を使用しています。「作ってみたいけどチップ部品があるから…」とか「組み立てたけどチップ部品は初めてで大変だった」という声も割とよく寄せられています。

そうした声を踏まえて、チップ部品を一切使わないバージョンを検討することとしました。しかしそうするとあの基板サイズではすべての部品は乗せられません(だからチップ部品を使っていたのですが)。そこで、本来の「音が出るモールス練習機」としての基本機能だけに限定し、その他のオマケ的な機能を省くことでチップ部品を使用しないモデルを作ることとしました。と同時に、逆に可能な限りチップ部品化したモデルも検討しました。その他、いくつかの変更を加え、完成度を高めています。詳しくは次の「リニューアルの内容」で説明します。

リニューアルの内容

上に書いた通り、今回は二つのモデルにフォーク(分岐)しました。

- TTCW04: チップ部品を使用しないモデル。基本機能に限定。

- TTCW05: 機能は従来どおりで、チップ部品を多用したモデル。

また、従来のTTCW03で不満のあった部分を改良し、完成度をより高めています。

- 発振周波数の安定化

- 電源電圧の変動による周波数への影響を軽減(発振部電源の定電圧化)

- ボリュームの位置、および、外部機器接続による周波数への影響を軽減(バッファアンプ追加)

- 電源部にフューズ(ポリスイッチ)と逆接続保護を追加

- アンプICを変更(外付け部品削減のため)

- スピーカを大型化

- キー接点の負担軽減

- 外部接続端子にフェライトビーズを追加(TTCW05、サイドトーン装置として使用時の回込み対策)

- 外部端子削除(TTCW04)

色々と追加したので、TTCW03に比べて回路規模がそれなりに大きくなっています。そこで、機能限定版とチップ部品多用版の二つのモデルに分けました。なお、チップ部品版で使用している最小のチップ部品のサイズは2012M(2.0×1.2mm)ですので、手ハンダも比較的容易です。

ちなみに、電源電圧の変化による周波数変動ですが、TTCW03では5V時に700Hzに設定した場合、13.8Vにすると720Hz程度に上がりました(実測値)。一方、TTCW05では707Hzでした(こちらも実測値)。また、ボリュームの位置での変化は、TTCW03では小音量で700Hzに合せたものが、フルボリュームでは695Hz程度に下りました。TTCW05では変化しません。

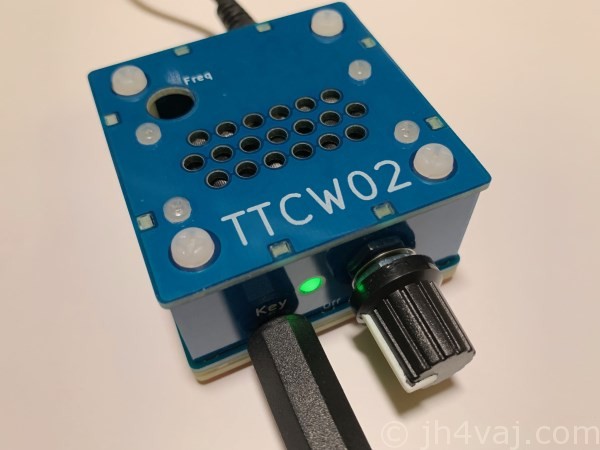

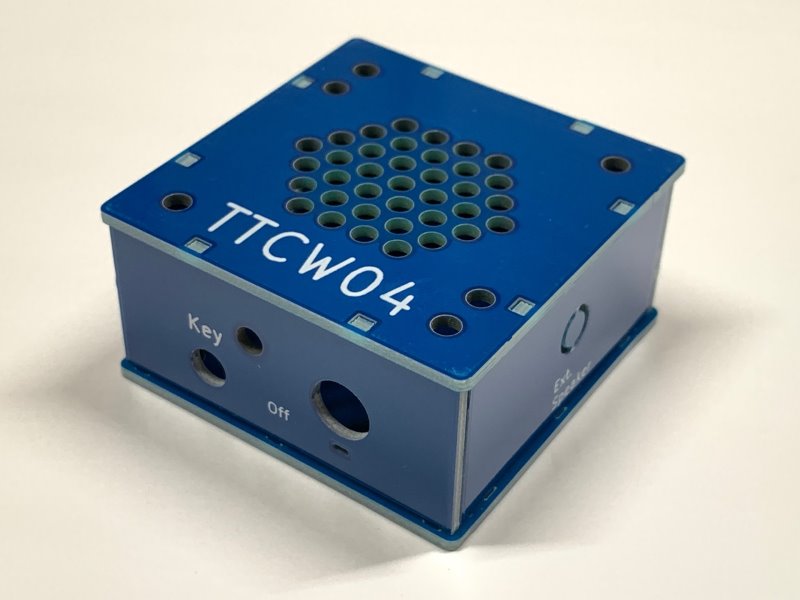

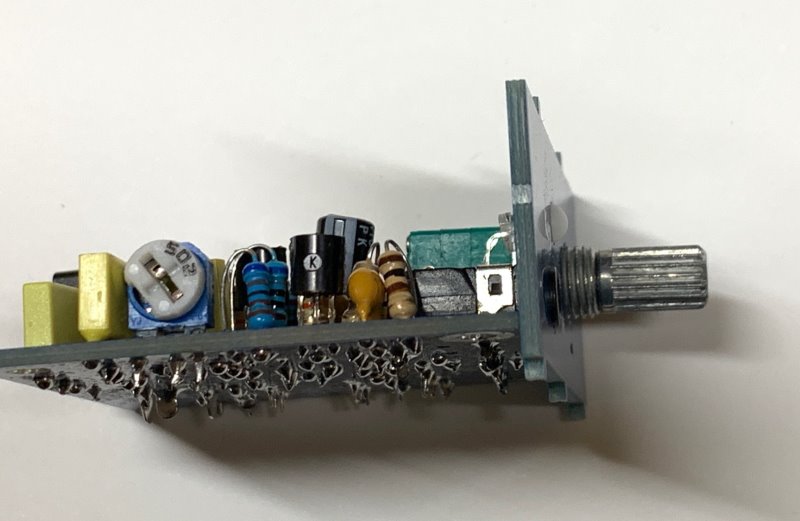

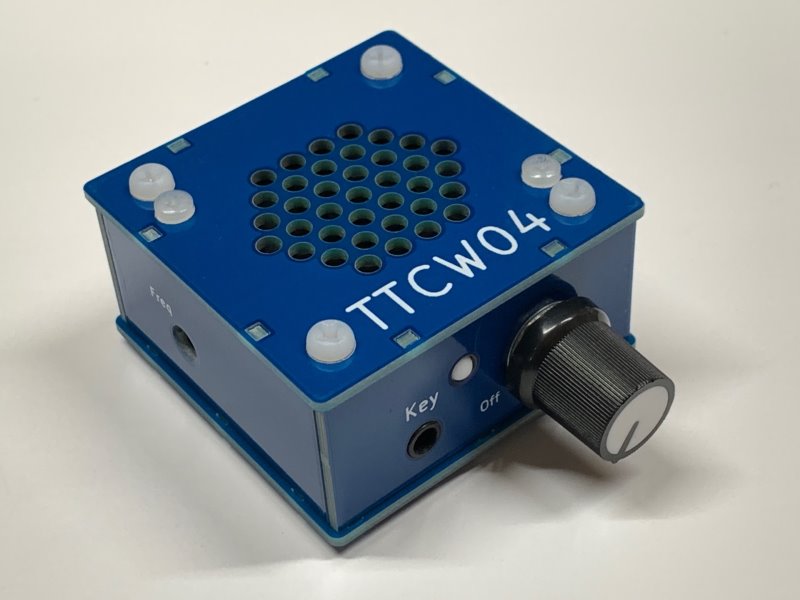

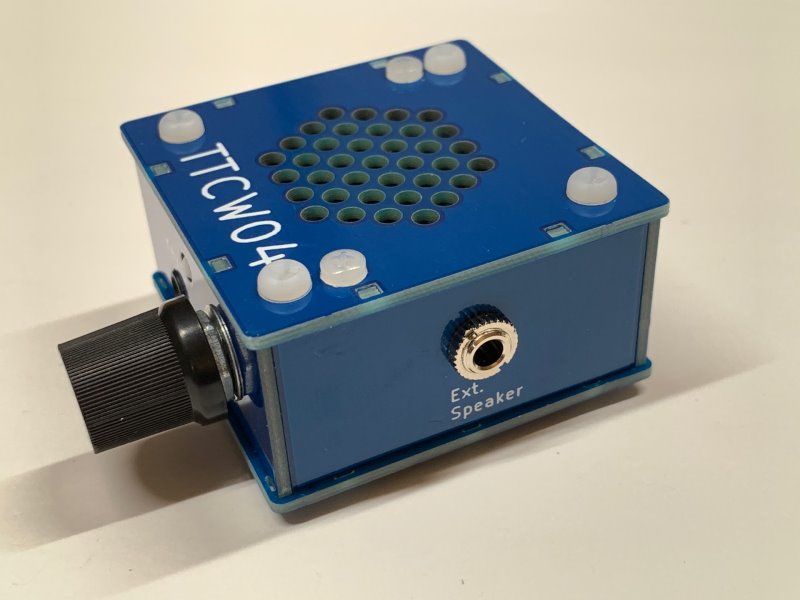

TTCW04/TTCW05の周波数整孔は側面にあります。そうすることで上面が自由になったので、スピーカは40x20mmの角型から40mmの丸型に変えました。スピーカ振動板の面積が増えたためか、そもそもの特性か、音が聞きやすくなったと思います。また、スピーカ取付けの際に余計なスペーサを入れる必要がなくなったので、製作も楽になりました。

余談ながら、アンプICを変更したことによって、その発熱が大きな問題になりました。あれこれ検討して、なんとか妥協できるところを見つけました。興味があれば、こちらをご覧ください。

アンプICの発熱も、電源電圧に伴う発振周波数の変化も、電源電圧を5Vとか12Vなど、一つに限定してしてしまえば簡単に解決します。しかし、電源の調達を容易にしたい(そのへんの電源に気軽につなげられるようにしたい)ことにはこだわりたく、妥協しませんでした。一方、「そのへんの電源に気軽につなげられる」ということは、電源を逆接続してしまう危険性もありますので、その対策も今回のリニューアルで取り入れました。

特徴・使い方

最も大きな特徴は「音がきれい」なことです。そのために、正弦波に近いTwin-T発振回路を採用しています。また、対応電源電圧が広い(5~13.8V)ことも特徴で、幅広い電源を利用できます。

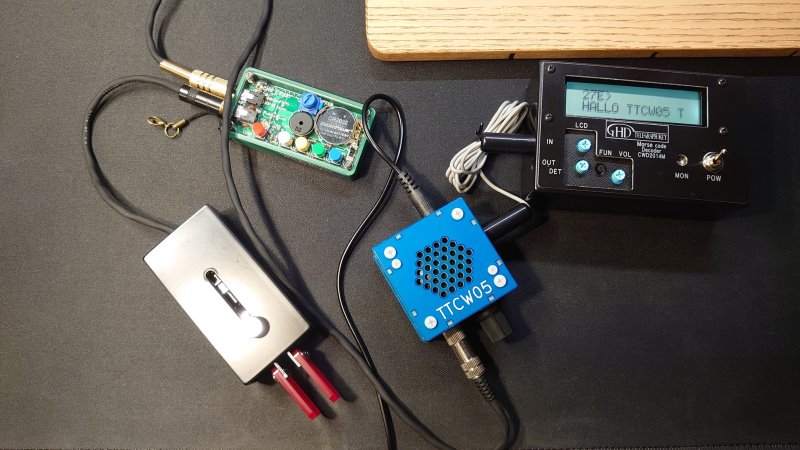

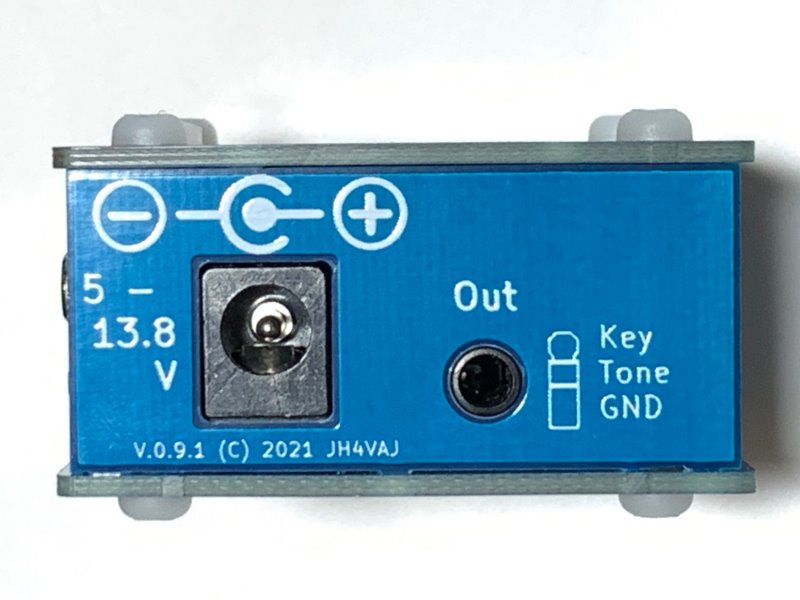

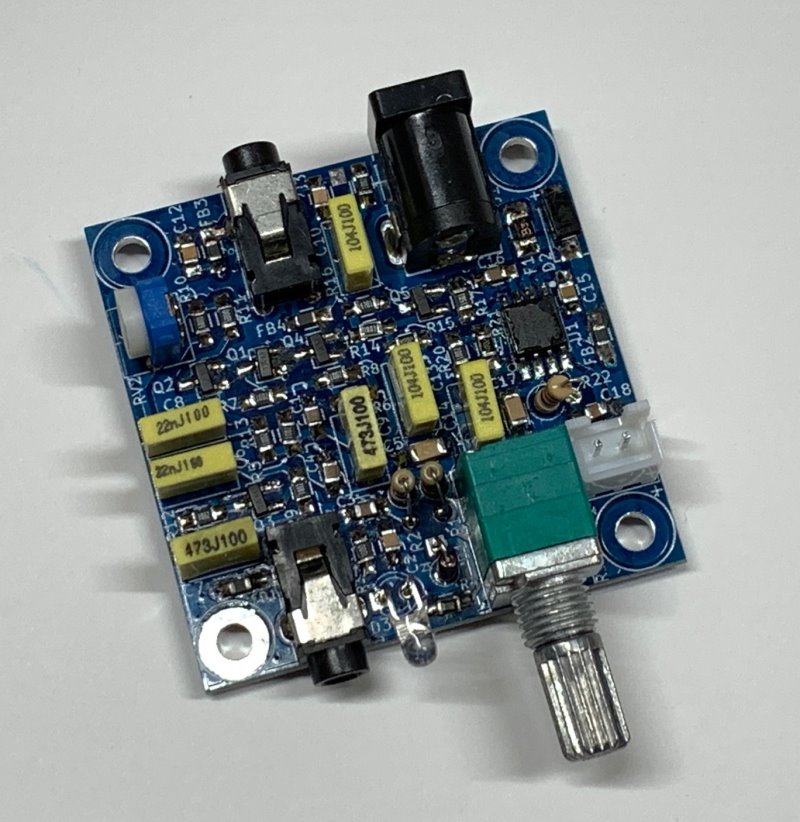

基本機能は「電鍵(またはエレキー)をつないで打鍵すれば音が出る装置」ですが、TTCW05では打鍵の出力(オープンコレクタ)とトーン信号を出力できます。そのため、無線機のサイドトーン装置として使用することも可能です。背面の3.5mmのジャックで出力しています。TTCW04にはこの出力端子はありません。

サイズは従来どおり、50x50x25mmです(突起含まず)。その他、使い方を含め、基本的なところはTTCW02から変っていません。こちらをご覧ください。

なお、上の「リニューアルの内容」に書いたとおり、発振周波数(音の高さ)の調整孔は側面(左)にあります。また、TTCW04には外部出力端子はありません。

実際の動作の様子はこちらのビデオで。「動作の様子」と言ってもなにか動くわけでもなく、音が出るだけですが(キーイングはPCで行っています)。

製作編

いきなり組み立てずに、一度、全体を通してご覧ください。流れを把握しておくと作業がスムーズだと思います。

TTCW04とTTCW05の組み立て方は基本的なところは同じです。ここでは、主にTTCW04を例として説明を進めます。必要に応じて各モデルごとの説明も加えます。

回路図と部品表

回路図と部品表はPDFで用意しております。

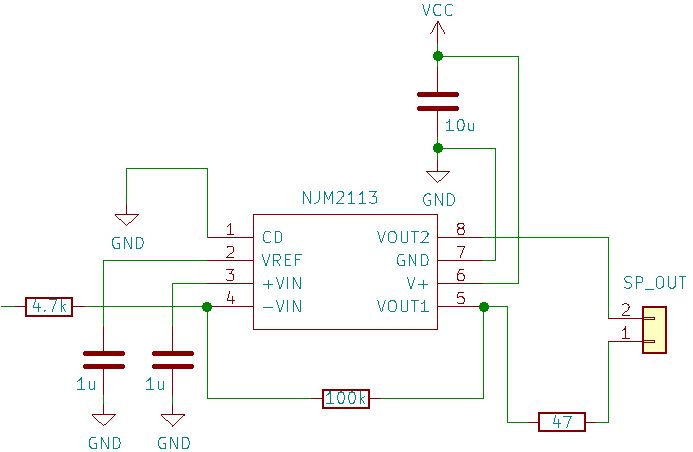

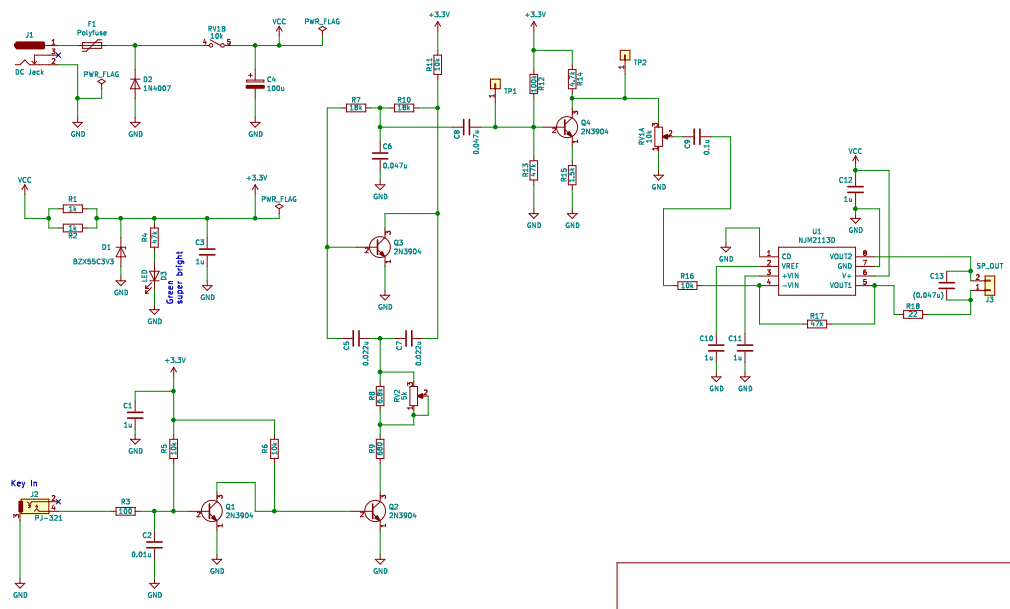

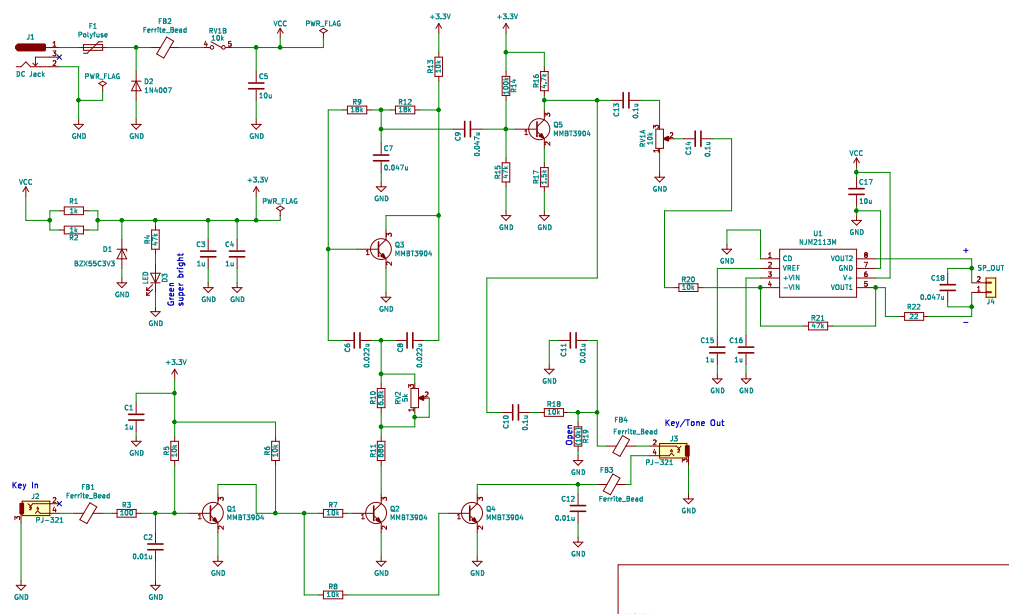

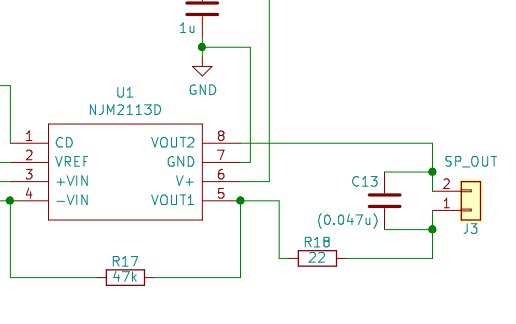

ざっくりとした雰囲気は下の図をご覧ください。詳細は上のリンクからダウンロードしてください。

- TTCW04

- TTCW05

部品についての補足

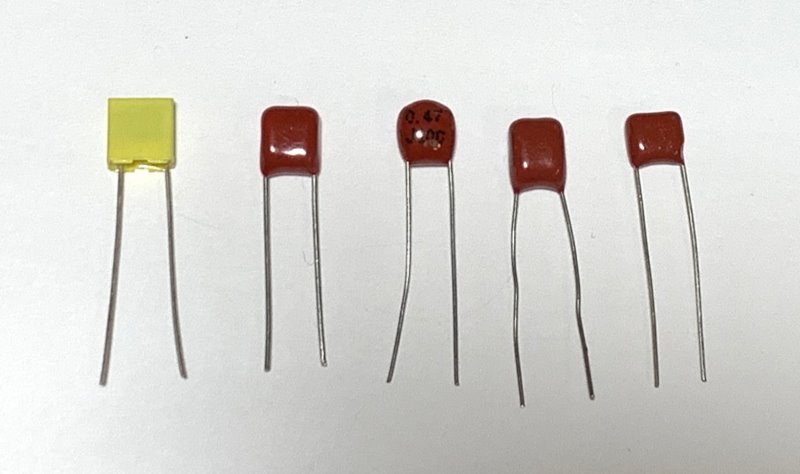

フィルムコンデンサ

フィルムコンデンサは次のようにいくつかの色や形のバリエーションがあります。いずれも同じように使えます(少なくとも、この回路で使う範囲では)。調達の都合で、キットにはどれが入るかは指定できません(この写真は例です。これ以外の場合もあります)。ご了承ください。

チップ部品の見分け方(TTCW05)

抵抗は抵抗値が記載されていますので簡単です(小さいですけど)。

チップコンデンサは刻印等は何もないので見た目では容量を判断できません。TTCW05の部品セットの場合は、まず、大きさで区別します。大きい3216Mサイズ(3.2×1.6mm)のものは10μFです。それ以外の2012Mサイズ(2.0×1.2mm)のものは数量で区別してください。

フェライトビースも何も記載がありません。もし、フェライトビーズとセラミックコンデンサが混ざってしまった場合は、テスタの抵抗レンジで測定すれば分かります。導通があるものがフェライトビーズです。フェライトビーズの方が色が濃い場合が多いですが、セラミックコンデンサでも割と濃いめの色の場合もあるようなので、色だけで判断するのは危険です。

ポリスイッチもチップ部品(3216Mサイズ)ですが、これには何らかの刻印があるので区別できるでしょう。また、これも抵抗レンジで測れば導通があります。

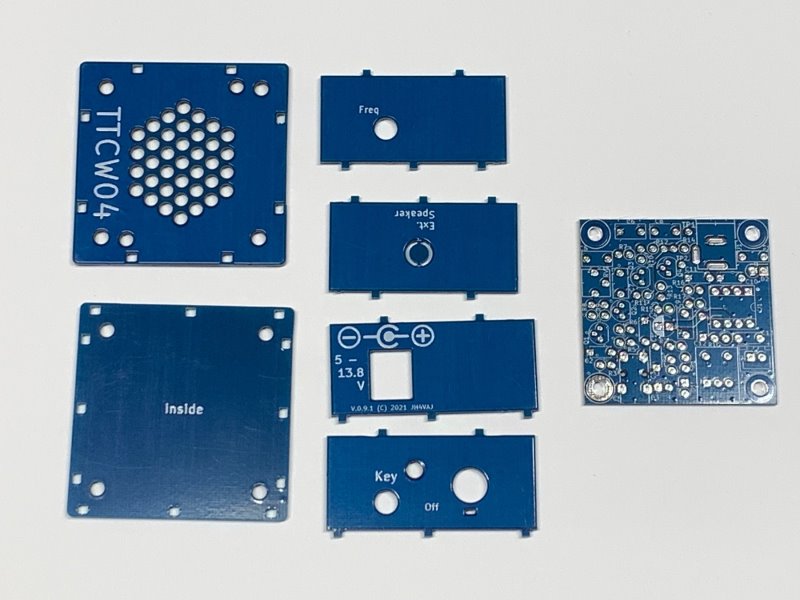

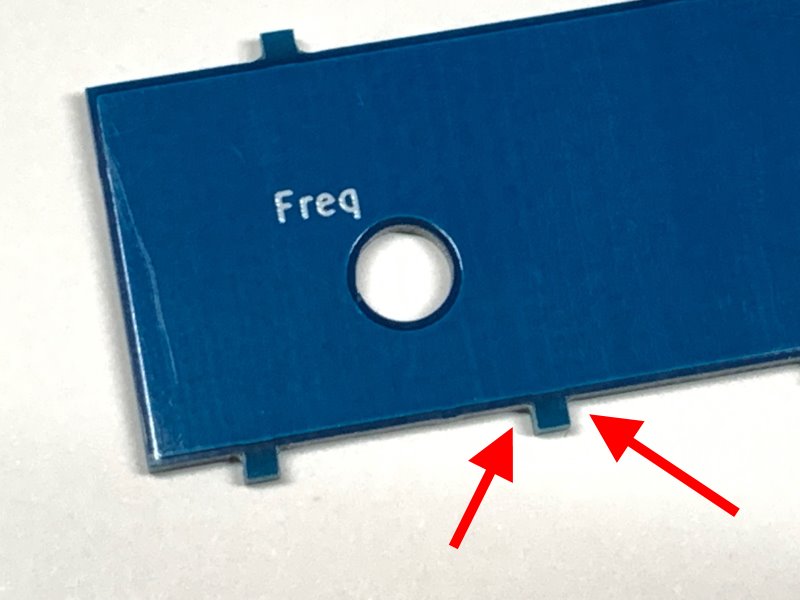

基板の分割

基板を分割し(手で曲げれば簡単に折れます)、バリをヤスリで落とします。長いバリはニッパ(使い古したものや百円均一のものなど)で切り取るとヤスリがけが少なくて楽です。ただし、くれぐれも必要な出っ張りを誤って切ったり削ったりしないよう注意してください。

削った後は粉を拭き取ってください。これまでの経験では、拭き取りよりも丸ごと水洗いするのが楽です。

ケース仮組み

仮組みしてうまくはまることを確認します。とはいえ、中身が空の状態では、箱状に組み立てるのは結構難しいです。孔と突起が上手く嵌合することを確認すれば大丈夫です。

ピッタリはまらない場合は、突起の付け根が直角になっていないためです(製造上の都合)。

少し丸みを帯びているのがわかるでしょうか?仮組みで隙間が大きい場合は、この部分を削って調整してください。まったく隙間なく完全にピッタリというのは難しいです。ご了承ください。

部品のハンダ付け

背の低いものから順にハンダ付けします。回路図のPDFに部品配置図も付けていますので、参考にしてください。

TTCW04

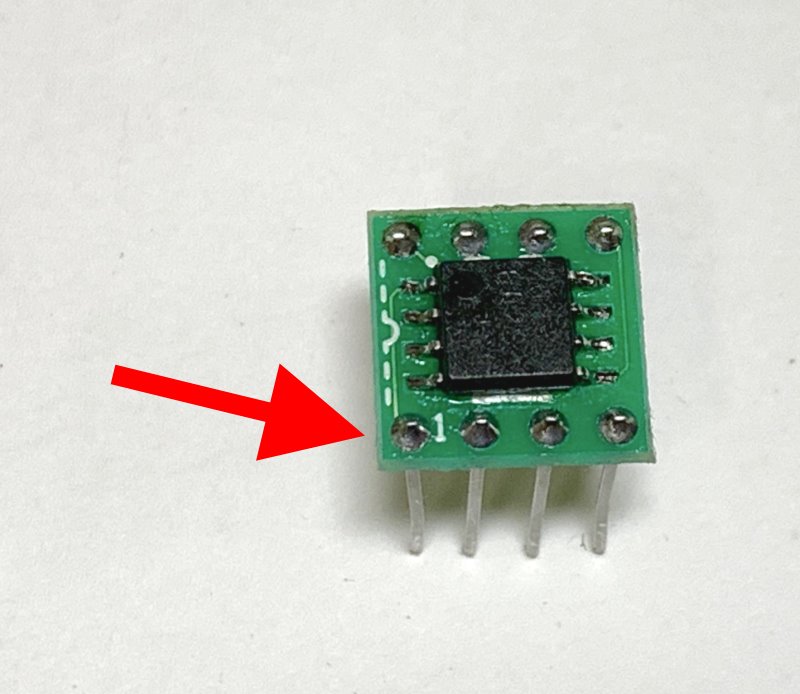

アンプIC

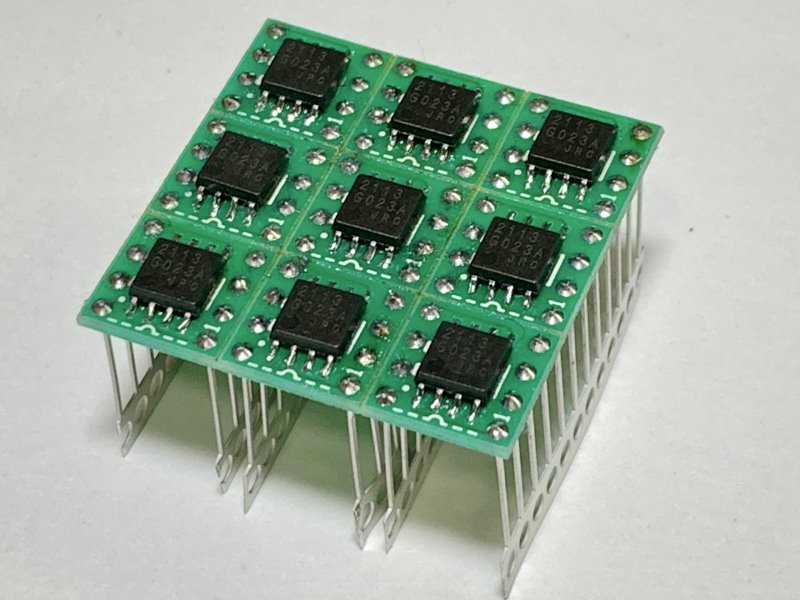

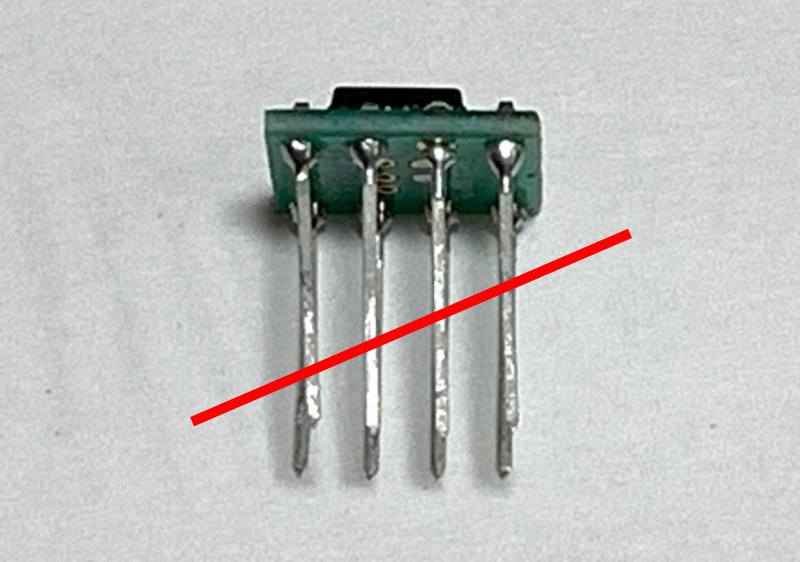

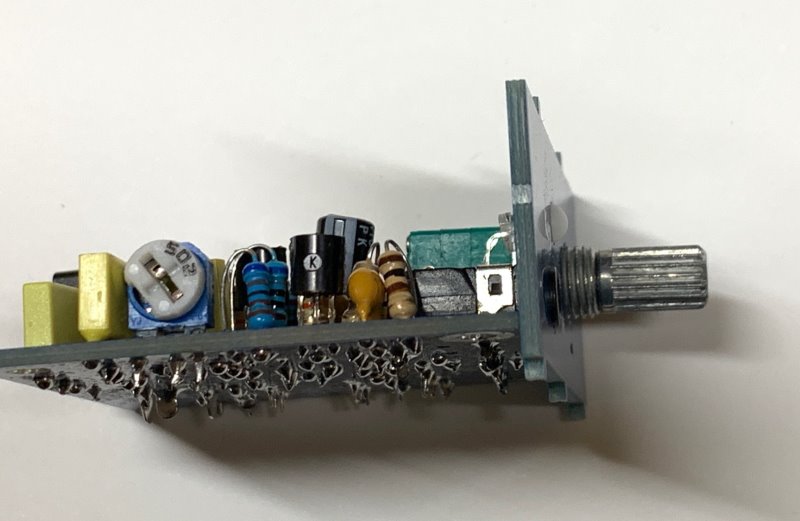

アンプICのNJM2113のDIP品が入手難です。そこで、チップ品を変換基板に載せたものを用意しました。

足が長いため、基板に挿し難いです。足を短く切ったほうが良いかもしれません。斜めにカットするのも良いかもしれません。

他の部品を実装する前に、一度、これをTTCW04の基板に挿してみることをおすすめします。

こちらの記事もご覧下さい。

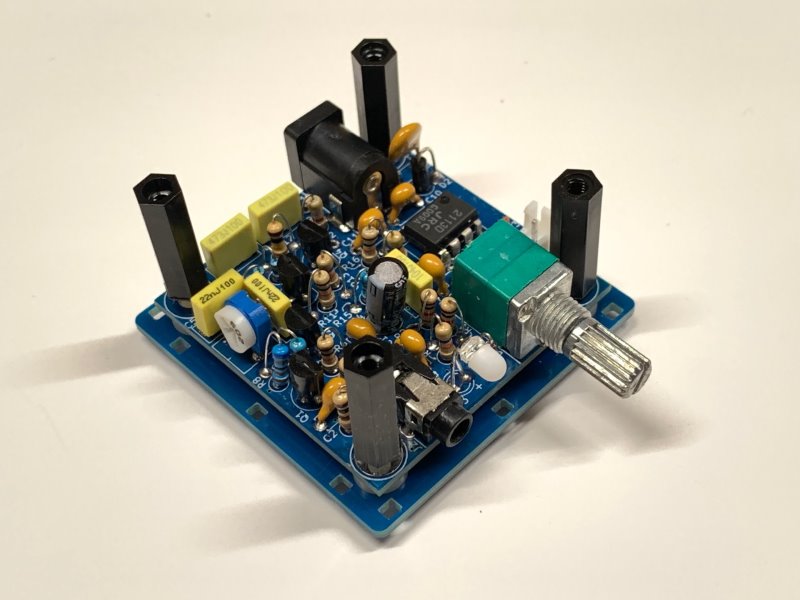

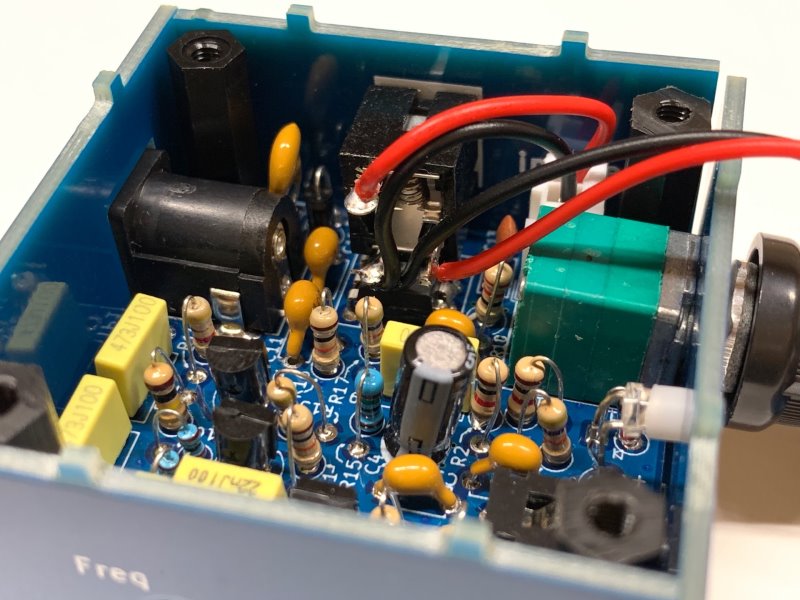

組立て

一番背が低いのはICです。続いて、セラミックコンデンサ→3.5mmジャック→2ピンコネクタ(スピーカ)→トランジスタ→抵抗・ダイオード→半固定VR→フィルムコンデンサ→VR→DCジャック→電解コンデンサ→ポリスイッチの順が妥当かと思います。これはあくまで参考ですので、やりやすいように組み立ててください。

ジャック類やVRなど足が複数あるものは、まず、一つだけ仮付けして傾いていないか確認してください(傾いていれば修正)。問題ないことを確かめてから残りの足をハンダ付けします。

LEDについては後述します。

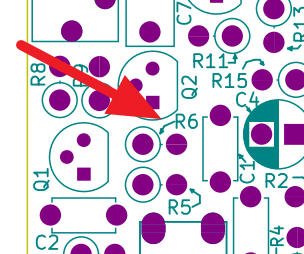

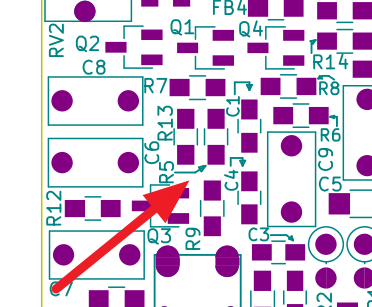

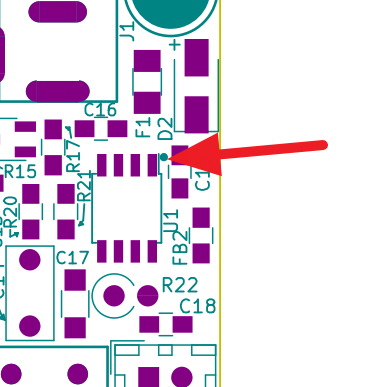

実装密度が高く、部品の位置がわかりにくいと思いますので、PDF内の拡大配置図もご覧ください。判断しづらい部品には矢印を付けていますので、これも参考にしてください。また、実装密度が高いことから、ある部品をハンダ付けする際に隣などのランドにハンダを付けてしまいやすい(穴が潰れる)ので注意してください。

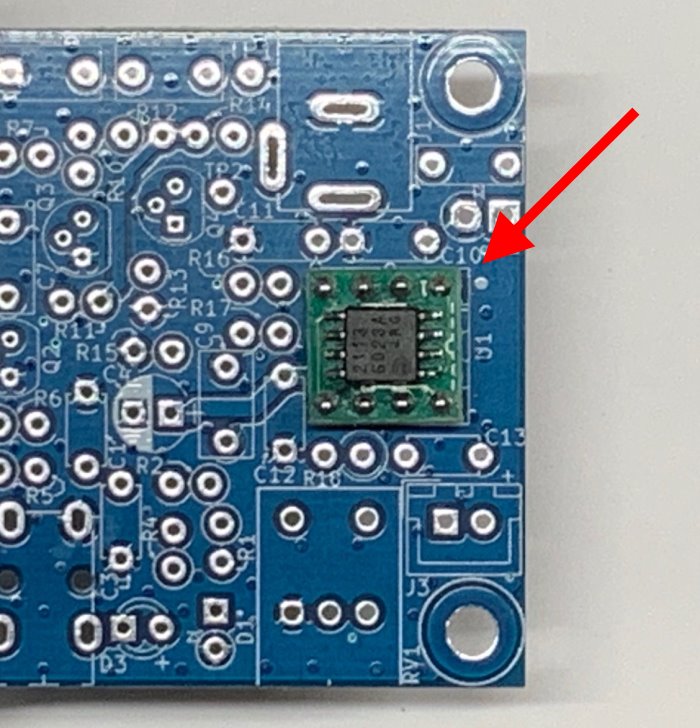

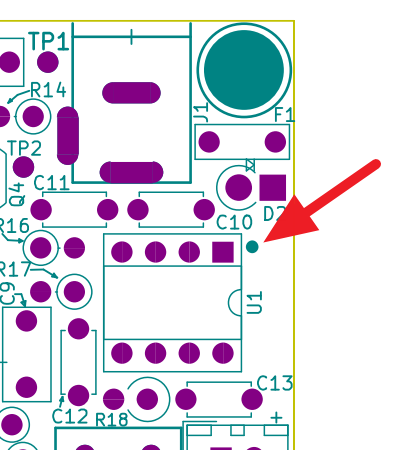

ICの向きに気をつけてください。丸印で示したところが1ピンです(基板に対して逆向きに実装します)。

抵抗は立てて実装しますが、基板に丸で示している方が抵抗本体です。むき出しになる足がショートしないように、また、ショートしても問題が起きない(基板パターンでつながっている)ように指定しています。

ダイオードは、モールドが1N4007、ガラス管がBZX55C3V3です。二つとも下がアノード、上がカソード(帯がある方)で実装します。

LEDは90度曲げて取り付けます。パネルを仮付けして現物合せすれば良いと思います。念のため数字で表すと、基板表面 (部品実装面) からパネルLEDの穴の中心までは10mmです。また、極性に注意してください。基板上に「+」と示している方がアノードです。

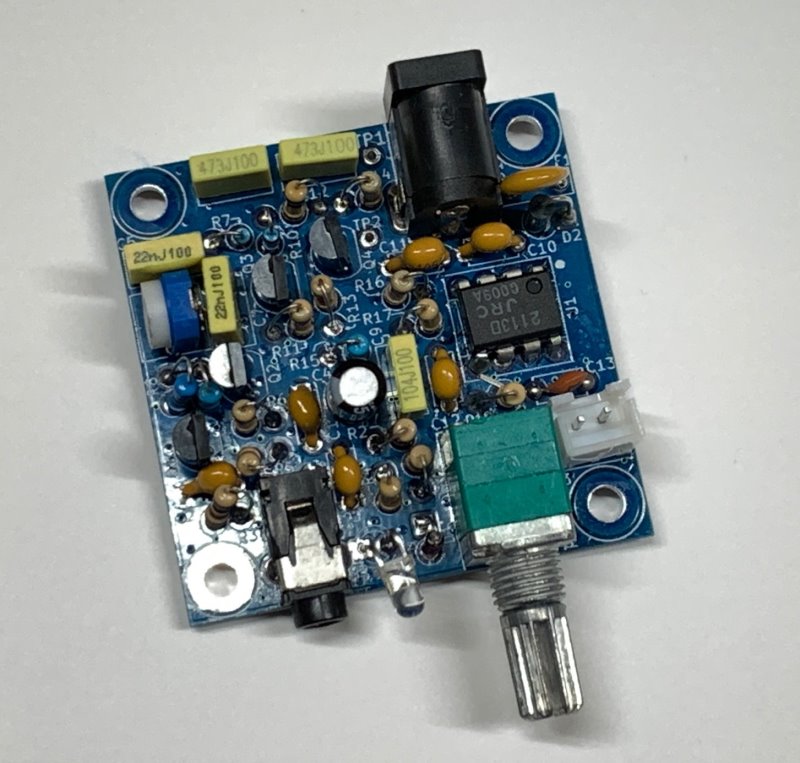

一通り実装し終えた様子を示します。

TTCW05

一番最初に取り付けるのはチップトランジスタが良いと思います。小さい上に足が3本あるため、抵抗などよりは取り付けづらいです。そのため、周りに何もないうちに付けてしまうのが得策だと思います。

その次はIC。これも、周りに部品が少ないうちが楽です。

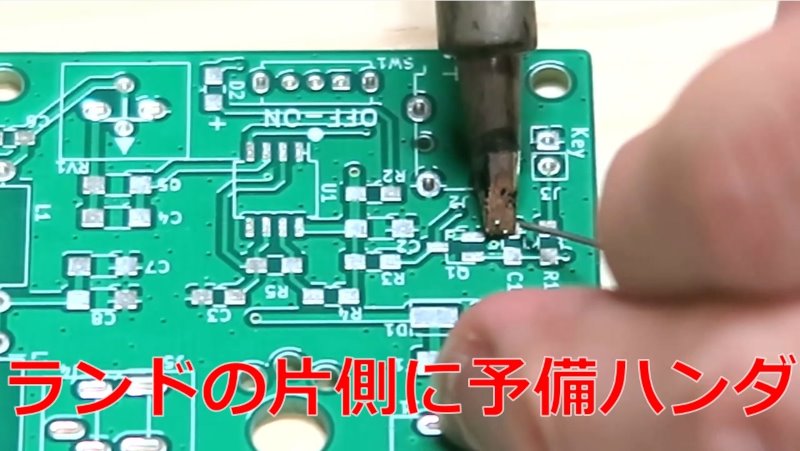

あとは、表面実装部品をどんどん取り付けます(チップ抵抗、フェライトビーズ、チップコンデンサ、ポリスイッチ、チップダイオード)。

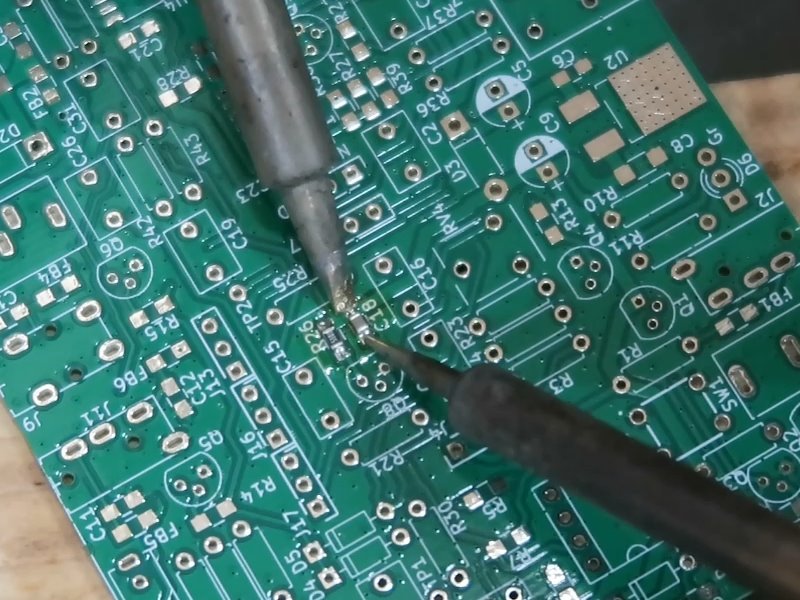

チップ部品のハンダ付けは、こちらも参考にしてみてください。「二刀流」は非常に効率が良いと感じています。

実装密度が高く、部品の位置がわかりにくいと思いますので、PDF内の拡大配置図もご覧ください。判断しづらい部品には矢印を付けていますので、これも参考にしてください。また、実装密度が高いことから、ある部品をハンダ付けする際に近くのコンデンサなどのランド(スルーホール)にハンダを付けてしまいやすい(穴が潰れる)ので注意してください。

ICの向きに気をつけてください。丸印で示したところが1ピンです(基板に対して逆向きに実装します)。

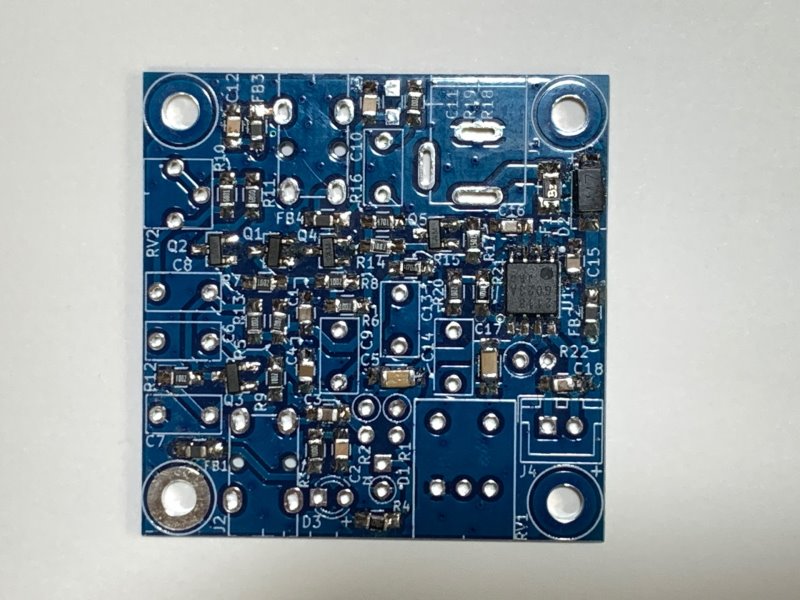

表面実装部品を実装し終えた様子がこれです。

続いて、 3.5mmジャック→2ピンコネクタ(スピーカ)→抵抗・ダイオード→半固定VR→フィルムコンデンサ→VR→DCジャックの順が妥当かと思います。これはあくまで参考ですので、やりやすいように組み立ててください。

抵抗は立てて実装しますが、基板に丸で示している方が部品本体です。むき出しになる足がショートしても問題が起きない(基板パターンでつながっている)ように指定しています。

ダイオードも同様です。下がアノード、上がカソード(帯がある方)で実装します。

ジャック類やVRなど足が複数あるものは、まず、一つだけ仮付けして傾いていないか確認してください(傾いていれば修正)。問題ないことを確かめてから残りの足をハンダ付けします。

LEDは90度曲げて取り付けます。パネルを仮付けして現物合せすれば良いと思います(下の写真はTTCW04のものですが、LEDの取り付け方は同じです)。念のため数字で表すと、基板表面(部品実装面)からパネルLEDの穴の中心までは10mmです。また、極性に注意してください。基板上に「+」と示している方がアノードです。

一通り実装し終えた様子を示します。

動作確認

部品の付け忘れ、付け間違い、向きの間違い、ハンダ忘れ、ハンダブリッジがないかチェックしてください。また、電源とGNDがショートしていなことも確認します(電源スイッチを入れ忘れないように)。

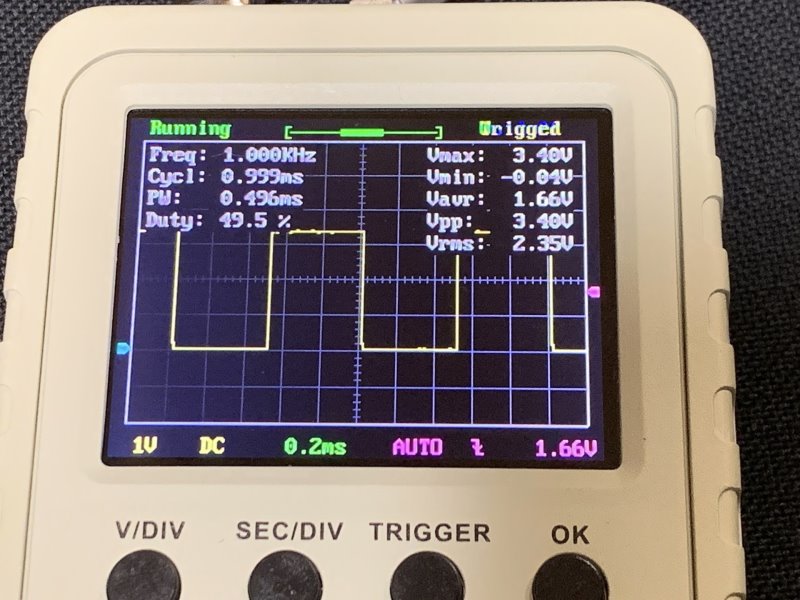

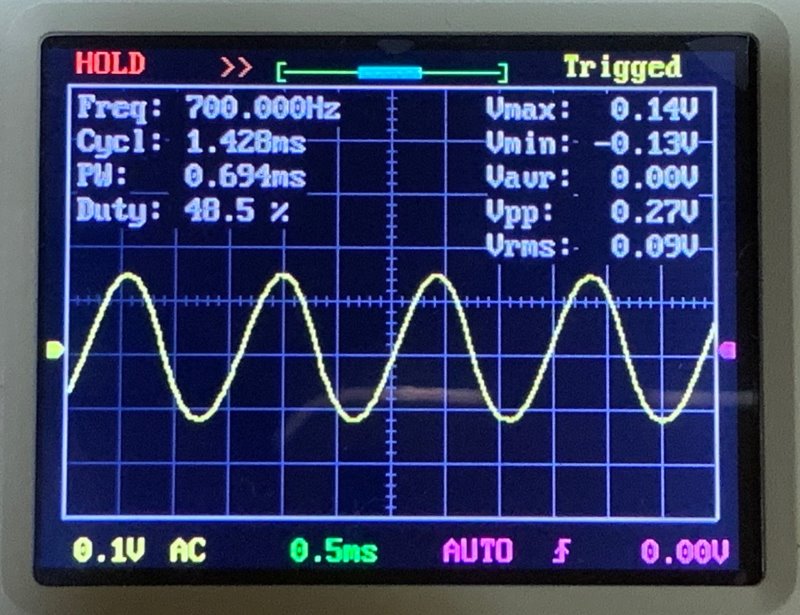

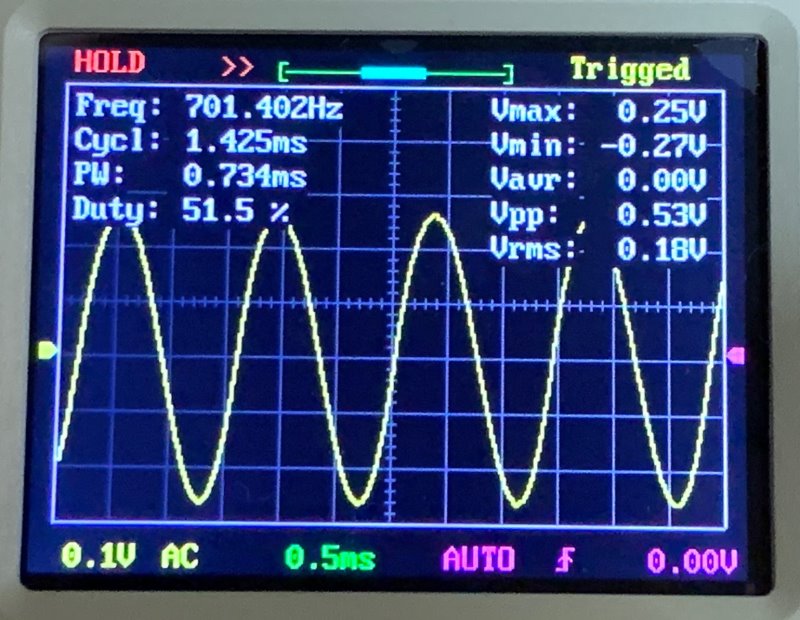

TTCW04の場合は、キーを差し込んで押した状態でTP1・TP2をオシロスコープで見ると、発振していることが確認できるはずです(DCバイアスがかかっているのでACカップリングで見てください。GNDは手前左側の取付穴(ここだけハンダメッキ)から取れます)。TP1でVrmsが約0.1V、TP2では約0.2Vが得られるはずです(発振周波数によっても変化します)。

このオシロスコープはDSO Shellです。非常に安価なものですが、今回のような低周波でなら充分使えます。動作確認には、これがあるとないとじゃ大違いです。

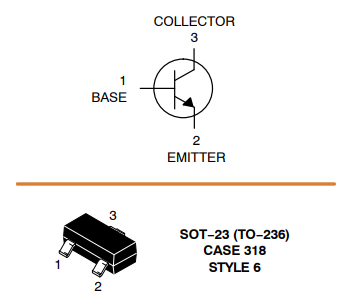

TTCW05ではスペースの都合でTP1などは設けておりません。Q5のBとCがそれに相当します。チップトランジスタですので、プローブで触るのはさほど難しくないと思います。ピン配置は下の図をご覧ください(Onsemiのデータシートから引用)。

動作しない場合、その原因の大半は(この節の冒頭にも書いたとおり)次の三つです。

- 部品の付け間違い(向きの間違い)

- ハンダ不良

- ハンダブリッジ

ルーペなどを使ってじっくりと、焦らず落ち着いてチェックしてください。

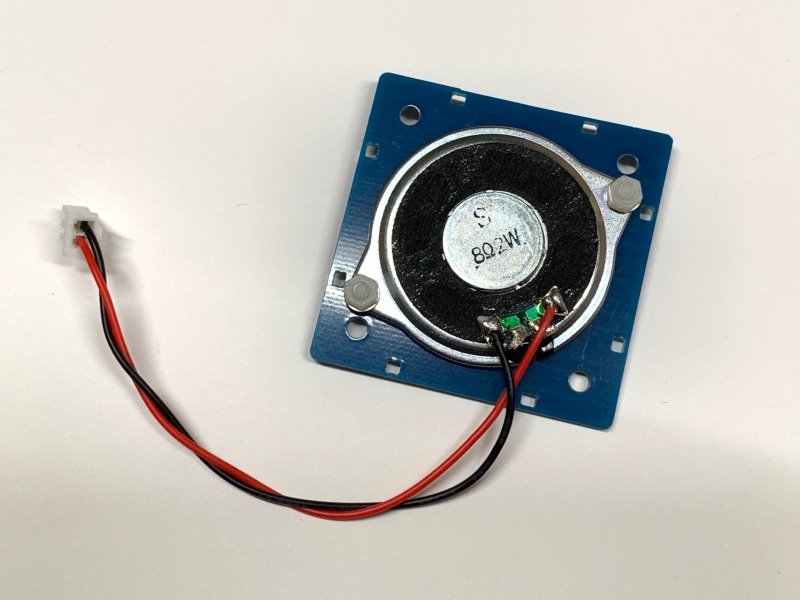

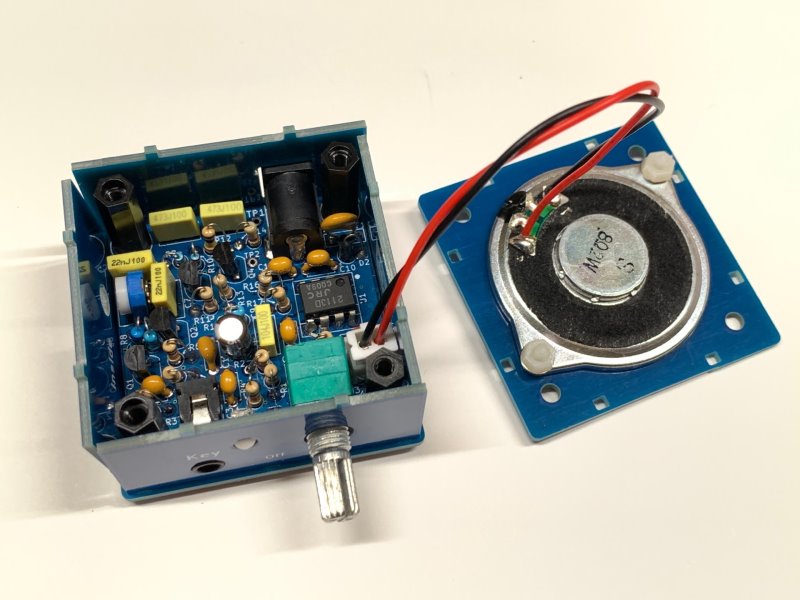

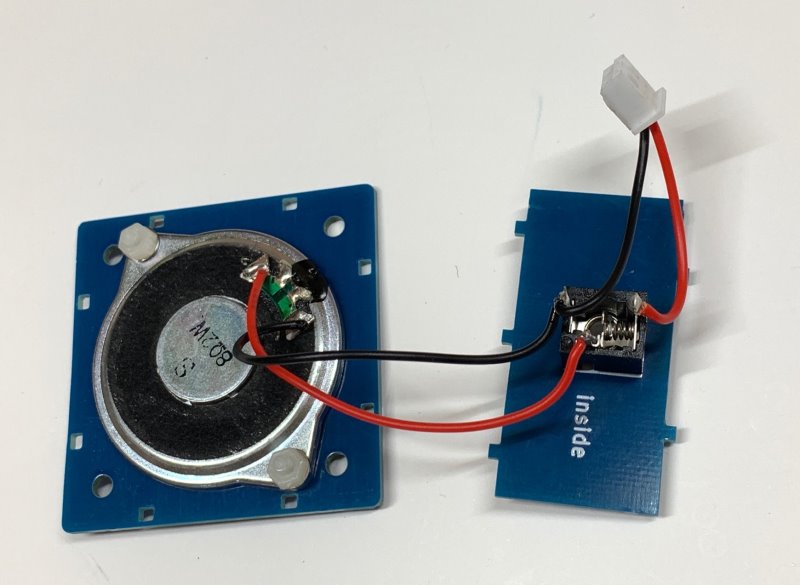

スピーカの取り付け

スピーカをM2.5のビス、ワッシャ、ナットで上面パネルの裏にネジ止めします。

ワイヤは外側のランドにハンダ付けします。内側の方にはボイスコイルがハンダ付けされていますので間違えないよう注意してください。なお、このスピーカの端子へのハンダ付けの際にはかなり強烈な匂いがします。息を止めて作業したほうが良さそうです。

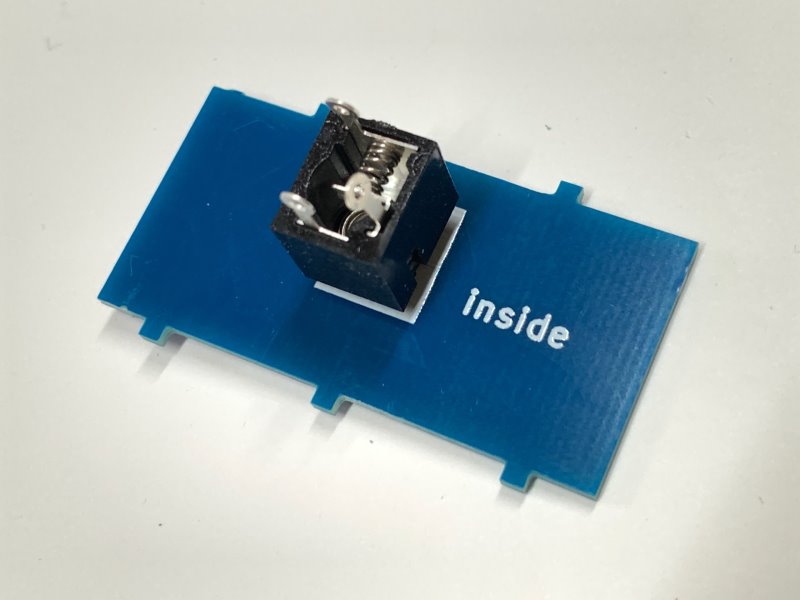

ケース組立て

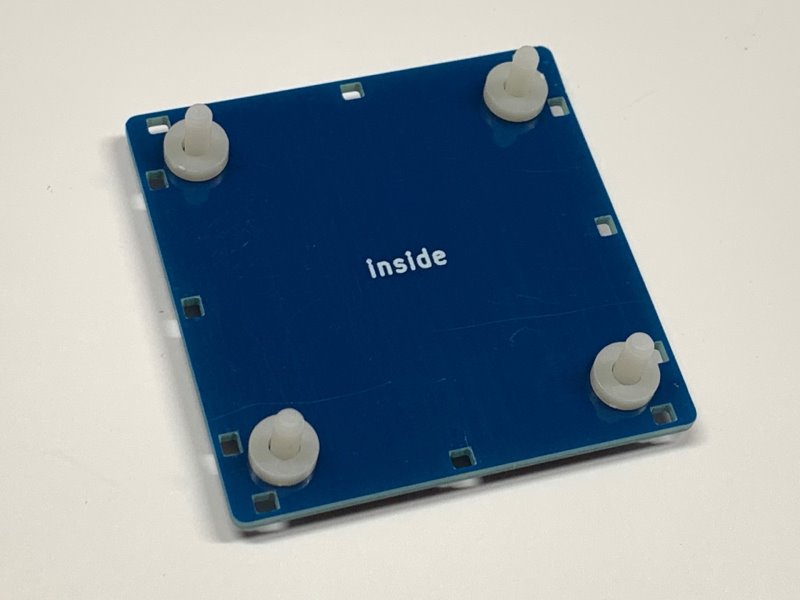

まず、底板にビス(長い方)を通し、スペーサを取り付けます。底板はツヤがある方が裏(外側)です。内側はツヤがない方(insideと印刷がある方)です。万一、リード部品の足が底板に当たったとしてもショートしないように銅箔層を入れていないので艶がありません。

やりにくい場合は、スペーサを接着剤で簡単に留めておくと楽です。

部品を実装した基板を乗せ、スタンドオフで緩く締めます(スタンドオフが外れない程度に、極軽く取り付けます)。LEDキャップも忘れずに。

基板を持ち上げつつ、前後のバネルをはめ込みます。

側板二枚(左右を間違えないように)立て、スピーカのコネクタを接続します。

あとは、天板を被せてビスで留め、ボリュームのツマミを差し込めば完成です。

改造

外部スピーカ対応

右の側板には外部スピーカ用のジャックを取り付けられるようにしています。必要に応じてお使いください。ジャックは、MJ-355を想定しています。

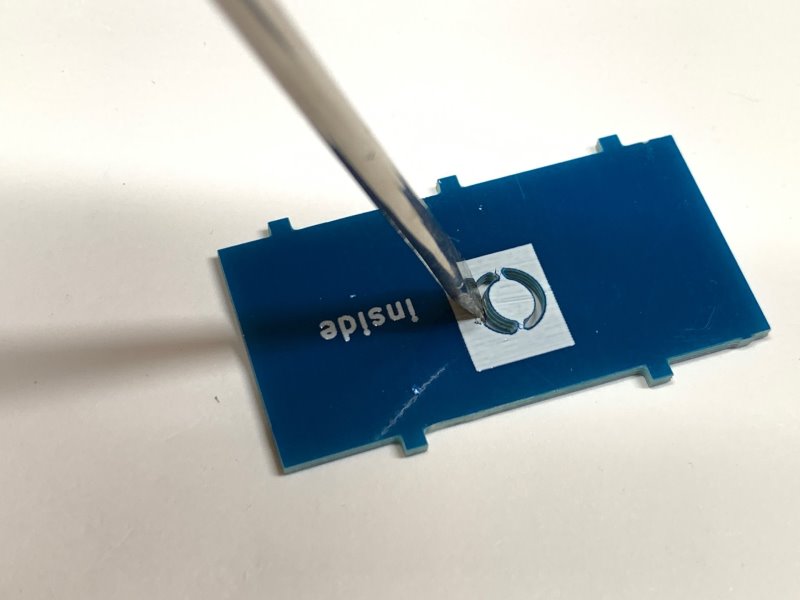

まず、側板の目隠し板を取り去ります。マイナスドライバなどを隙間に差し込んでこじれば簡単に取れます。バリをヤスリで削り、ジャックが入るようにしてください。

ジャックの向きは、白い印刷に合わせてください(MJ-355の穴のセンタは部品のセンタからずれています)。中の部品と干渉しないように検討した位置と向きです。

スピーカの配線を切ってジャックに取り付けます。下の写真を参考にしてください。

コネクタを挿して、蓋を閉めて完成です。

TTCW04で、外部スピーカを接続した際に異常発振を起こす(音を出さなくてもICが熱くなったりする)ようならC13を実装してください(別途用意してください)。TTCW05では実装済みです(あとから実装するのは困難なので)。

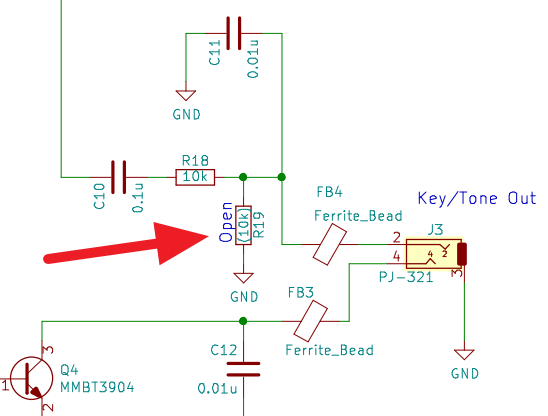

出力信号レベル調整(TTCW05)

トーン信号の外部出力のレベルは0.2Vrms程度です。レベルが高すぎるようなら、R19に適当な抵抗を実装してください。

お求めくださった方から完成報告をいただきました。

頒布

【注意事項】

- 部品の調達の都合上、上の写真とは異なる場合があります。

- ケースはプリント基板を利用して作ったものです。多少の色むら等があることがあります。

- コストダウンのため、ほとんどの部品は海外通販で調達しています。そのため、抵抗のカラーコード表示が読みづらい(印字が薄い、偏ったり潰れたりしている)ものがあります。何卒、ご了承ください。

- 本機のマニュアルは当ページがすべてです。紙媒体はありません。また、本機は電子工作の経験がある程度ある方を対象としております。電子工作の基本については、こちらのページに参考になりそうなサイトなどをまとめてあります。

- 資源の有効活用のため、梱包材は再利用することがあります。

- 仕様や頒布価格は予告なく変更することがあります。

- 本機の組立てや使用による怪我・事故等には責任を負いません。

【価格】

- 本体

- TTCW04: 2,800円

- TTCW05: 3,100円

- オプション(USB電源ケーブル): 120円

- 送料: 300円

- 支払い方法: 銀行振込

オプションのUSB電源ケーブルはこちらです。PCのUSBポートやUSB充電器などで使えて便利です。必要に応じてどうぞ。

【補足】

2012Mサイズのチップ部品は予備を入れておきます(紛失対策)。

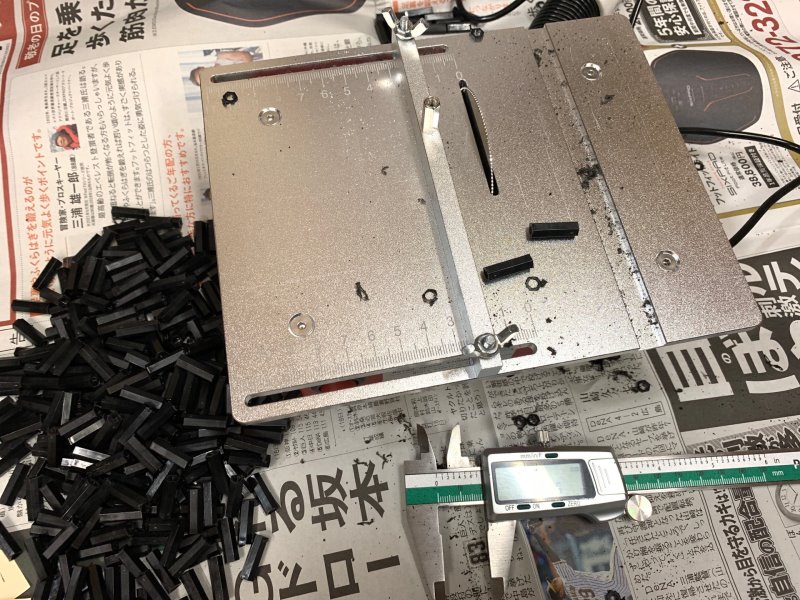

スタンドオフは手作業で長さを調整したものです。念のため、予備を一つ入れておきます。詳細はこちらの記事を参照してください。

DCプラグもおまけで入れておきます。ただし、在庫限り。

【申込みフォーム】

※これは申込み専用フォームです。申込み以外(問合せ等)には使用できません。

こちらにご入力いただいたメールアドレス宛に、追って、振込先等をお知らせします。入力ミスのないようお願いします。また、ここにご住所等は書かないようにお願いします。

こちらにご入力いただいたメールアドレス宛に、追って、振込先等をお知らせします。入力ミスのないようお願いします。また、ここにご住所等は書かないようにお願いします。

終了しました。