概要

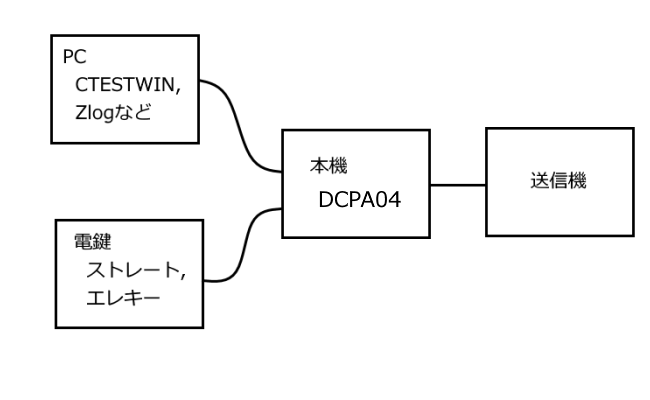

本装置の用途は、大きく分けて二つです。

- PCソフトによるCWキーイング

- メモリキーヤ(エレキー)のメモリへの入力

- パドルエミュレータ「pedm」(後述)と組み合せてPCでメモリ入力する

- パドルでメモリ入力を行う際の変な緊張感から開放される

機能面では前作のDCPA03/DCPA03aとまったく同じです。頒布終了後も、時折、問合せをいただくのでリニューアル版を作りました。DCPA03/DCPA04との違いは次の2点です。

- USBコネクタをType-Cに変更(前作はMicro B)

- ケース入り(前作は熱収縮チューブによる簡易カバー)

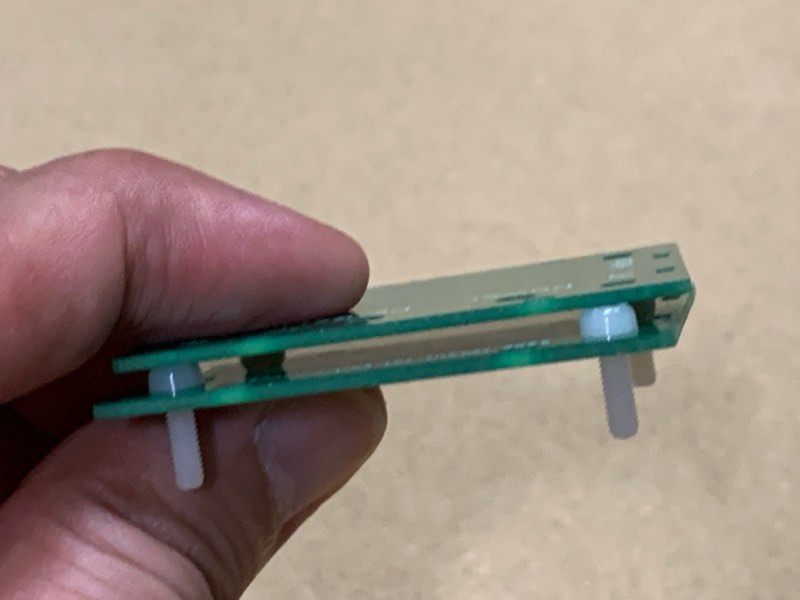

これまでの頒布品では小さなアダプタであるため、熱収縮チューブを使った簡易的なカバーにしていました。しかし、ケースを自作なさる方も多いようでしたので、この際、ケース付きの形にまとめました。ケースに入れるためにはネジ止めのためのスペースなどが必要なるため、少し大きくなってしまうのが残念ではありますが、見た目は良くなったと思います。USBは、最近主流のType-Cを採用しました。裏表を気にせず使えるのは、やはり楽です。

パドルエミュレータ(無料ソフト)に関してはこちらです。

hamlife.jpでも取り上げられています。

特徴

- PCとの接続はUSB

- RTSとDTRによる制御

- フォトカプラを使用し、PCとリグを絶縁

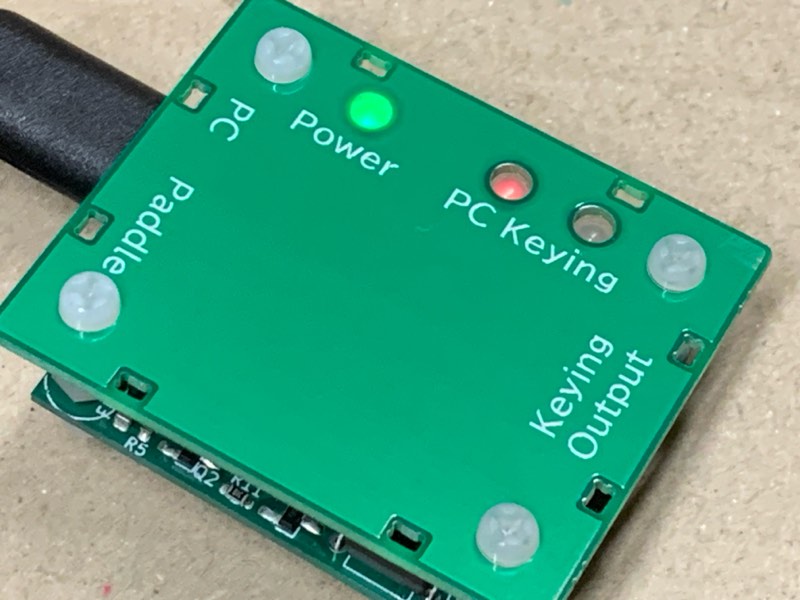

- キーイングモニタLED付き

- 外部パドル端子付き

- チップ部品は実装済み

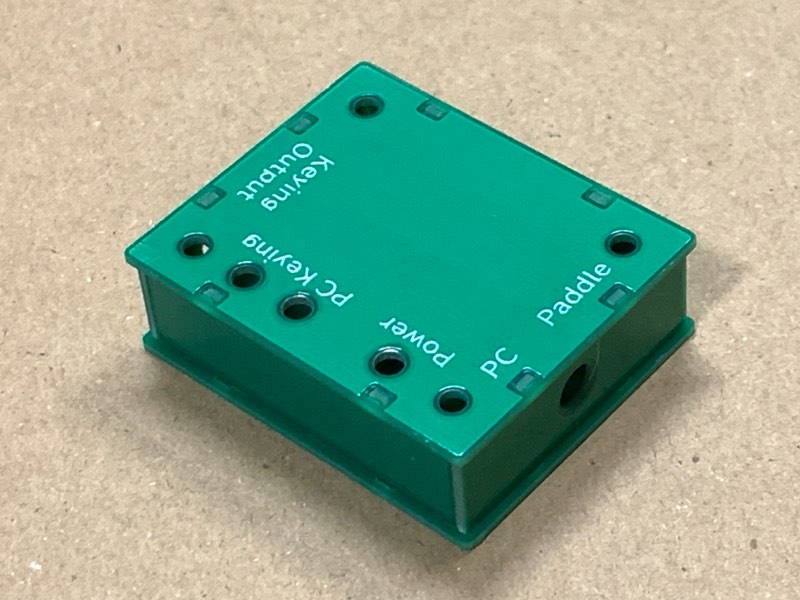

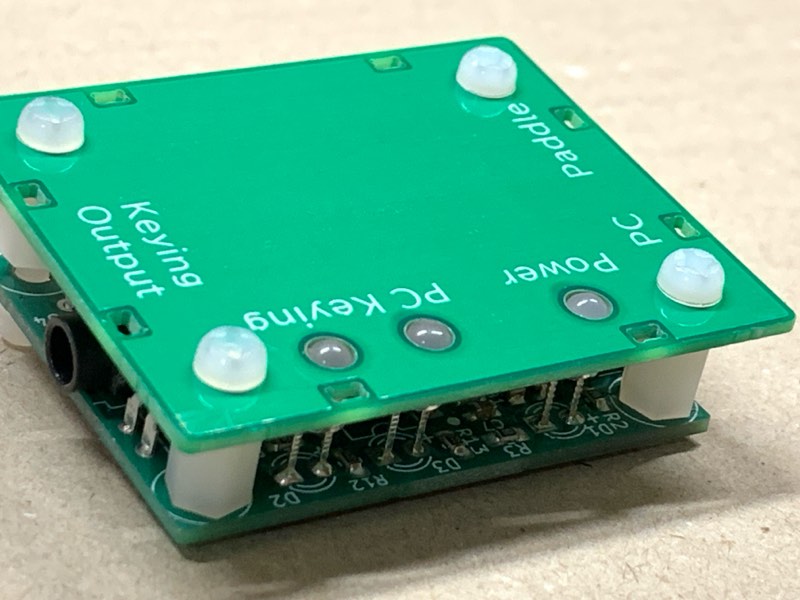

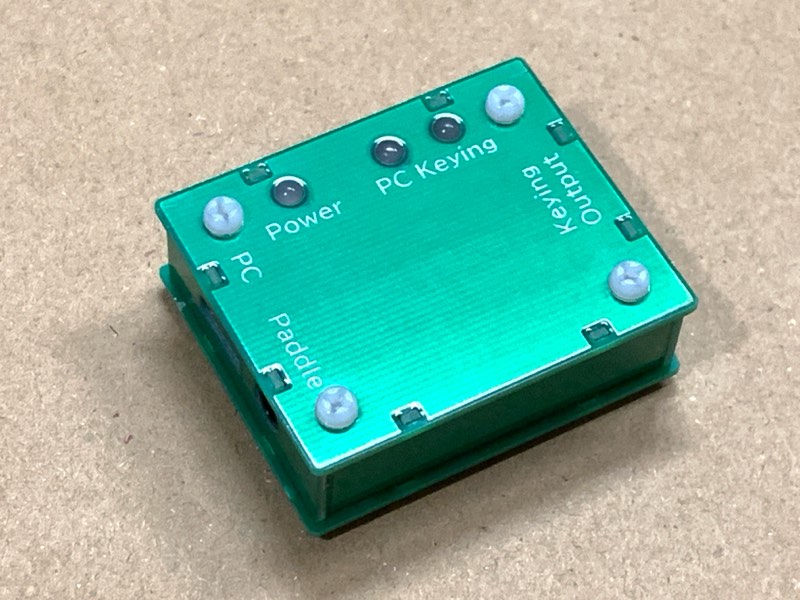

- サイズ: 約45x33x13(突起部は含まず)

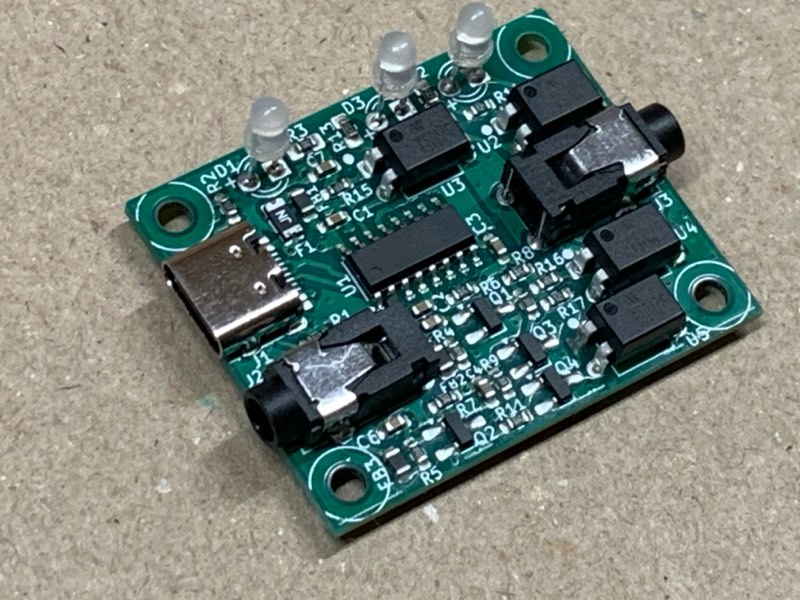

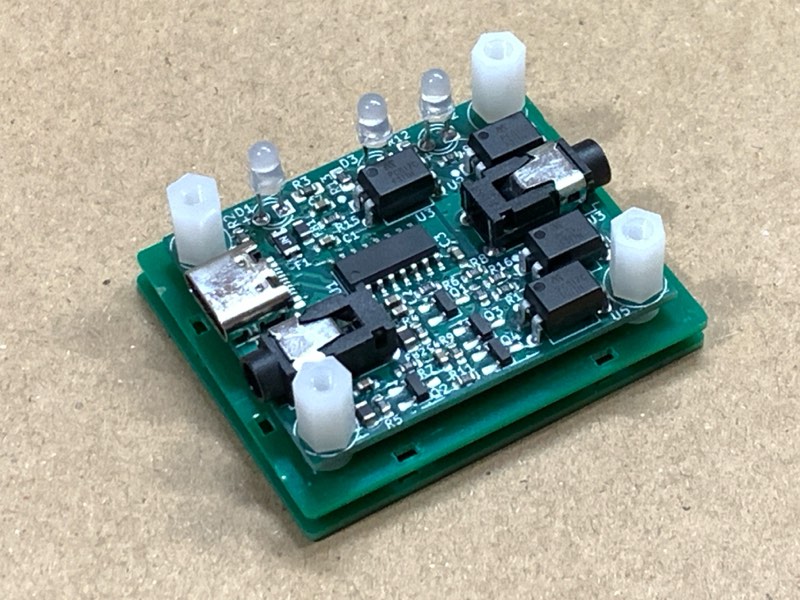

本装置はキットですが、チップ部品は実装済みです。自分でハンダ付けするものは、3.5mmジャック(2個)、フォトカプラ(DIP 4ピン、4個)、それと、LED(3個)だけです。また、ケースはプリント基板を使ったものです。

【注意】

- 当方の環境(50W送信)では回り込みは起きていませんが、それ以外の環境では未確認です。

- キーイング速度の上限も未確認です。

使い方

接続

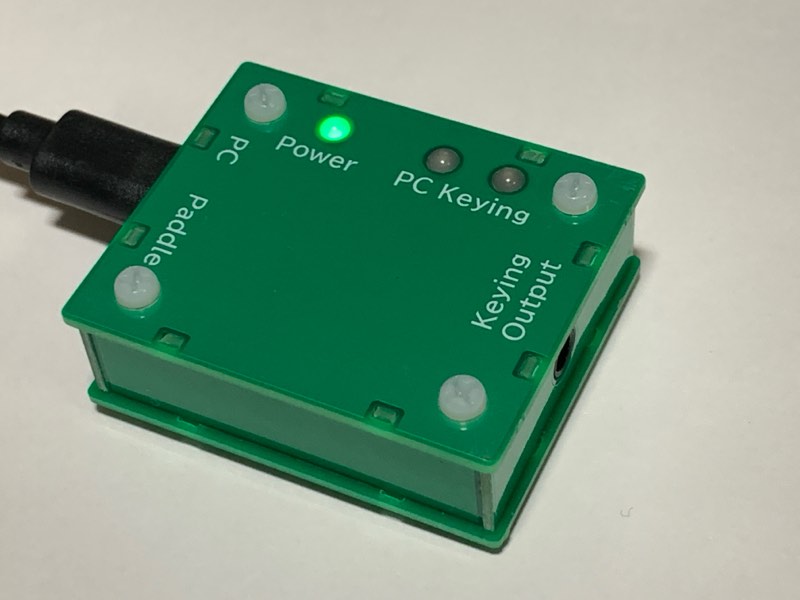

PCとUSBケーブルで接続します。USB端子はType-Cです。接続すると電源ランプ(緑)が点灯します。

ドライバのインストールは不要で、自動で認識されます。「USB-SERIAL CH340」として認識されます。下の図はWindows 11の場合です。Windows 10でもほぼ同様です。

認識されたポート番号を控えておきます。上の例では「COM3」です。

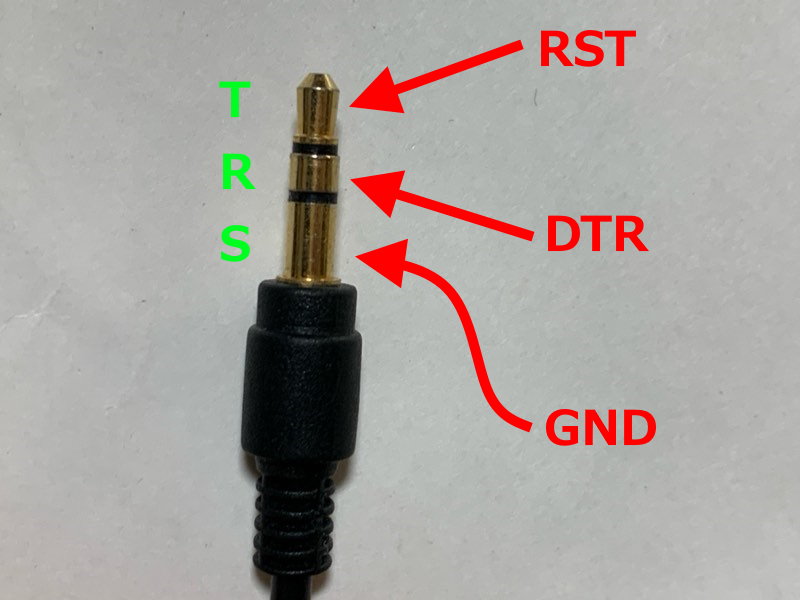

出力端子割当て

本装置の出力端子とPCの制御線の割当ては下の写真のように、TがRTS、RがDTR、SがGNDとなっています。

PCキーイング

CTESTWINとzLogの場合の設定方法を示します。

電鍵の接続はオプションです。必要に応じてストレートキー、または、エレキーの出力をつなぎます(パドルを直接接続することはできません)。

DSCWでも使えますが、DSCWはPTT操作機能はないのでキー出力だけです(設定方法はDCPA01の場合と同じです)。

CTESTWIN

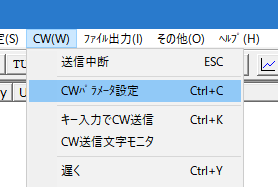

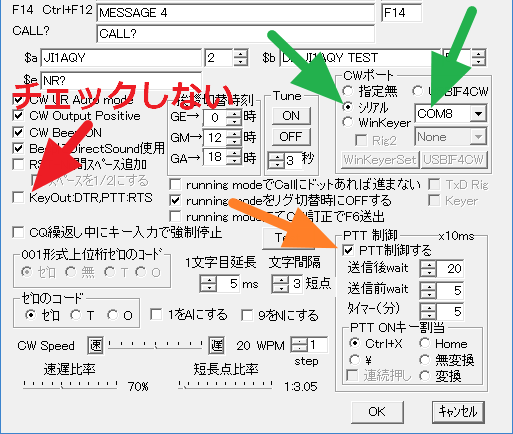

「CWパラメータ設定」を開きます。

「CWポート」で「シリアル」を選択し、COMポートを設定します。

「KeyOut:DTR,PTT:RTS」のチェックはしません(チェックされていたら外します – チェックしないことでこの設定が逆転します(KeyOutがRTS、PTTがDTRになります))。

「PTT制御する」にチェックを入れるとPTTが有効になります。「送信後wait」等の設定はマニュアルをご覧ください。

最後に「OK」を押すのを忘れずに。

ケーブルを工夫するなどして、リグに接続してください。

zLog

以下の説明はzLog令和版 Version 2.9.5.1の画面です。バージョンによって異なるかもしれません。

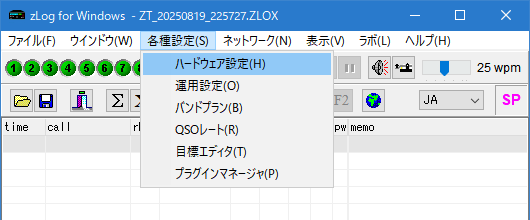

「各種設定」メニューの中から「ハードウェア設定」を選びます。

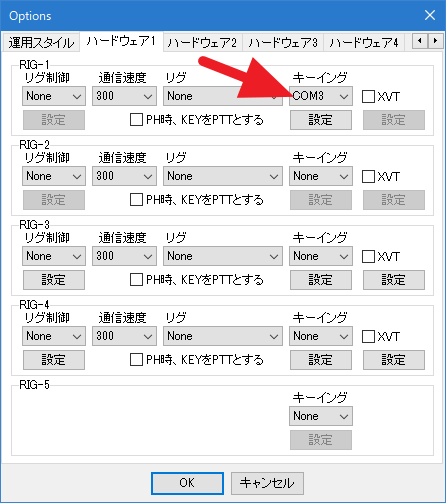

「ハードウェア1」タブを開きます。

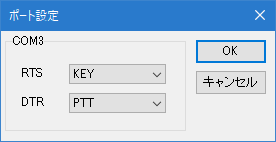

「キーイング」のリストでCOMポートを選択し、その下の「設定」ボタンを押します。

RTSを「KEY」に、DTRを「PTT」に設定します。リグのキー端子(電鍵接続端子)が3.5mmのジャックであればそのまま接続すれば打鍵できます。RTSとDTRの割当てを逆にしても構いませんが、その場合はプラグのRがキー端子になりますので、リグとの接続方法を検討してください。

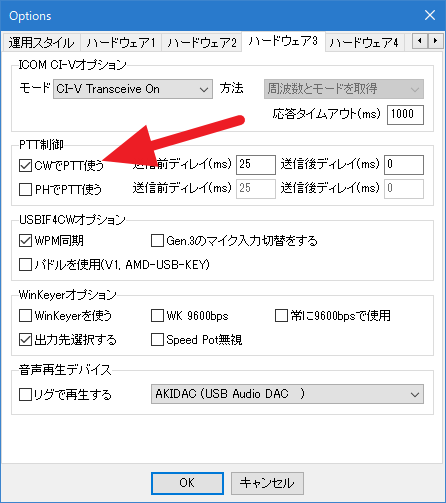

PTT制御を行うなら「ハードウェア3」タブの「CWでPTTを使う」にチェックを入れます。上の設定例ではPTTをDTRに割り当てていますので、ケーブルを工夫してリグのPTT端子に接続してください。

最後に「OK」を押します。

パドルエミュレータ

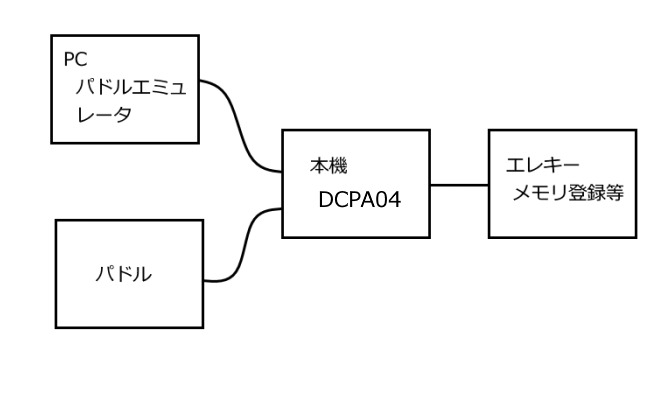

パドルエミュレータソフトウェア(pdem)と組み合せて使うこともできます。本I/Fを使うと、PCからのキーイングと外部パドルの両方が使えるので、エレキーのコマンド操作などの際に便利です(「パドルを押し続ける」のような動作はパドルで行えるので)。

pdemについてはこちらのページをご覧ください。

製作編

いきなり組み立てずに、一度、全体を通してご覧ください。流れを把握しておくと作業がスムーズだと思います。

回路図

回路図はPDFで用意しております。

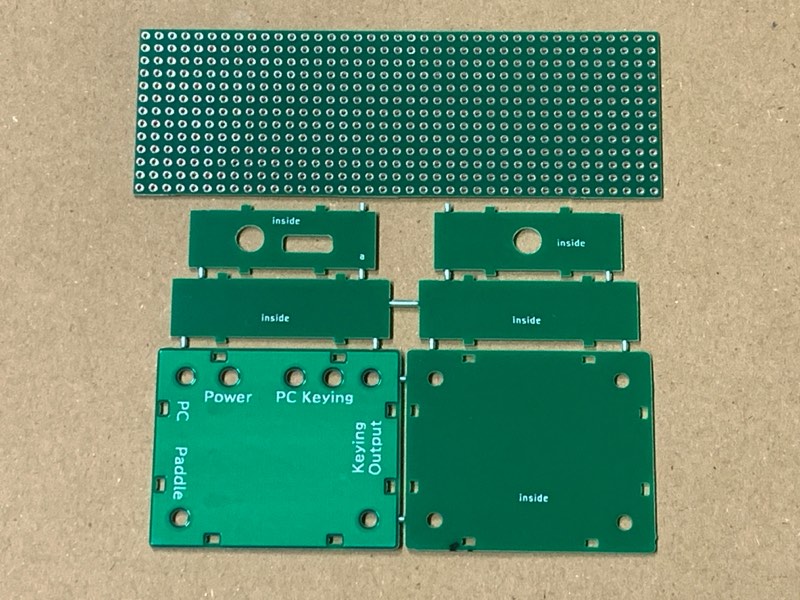

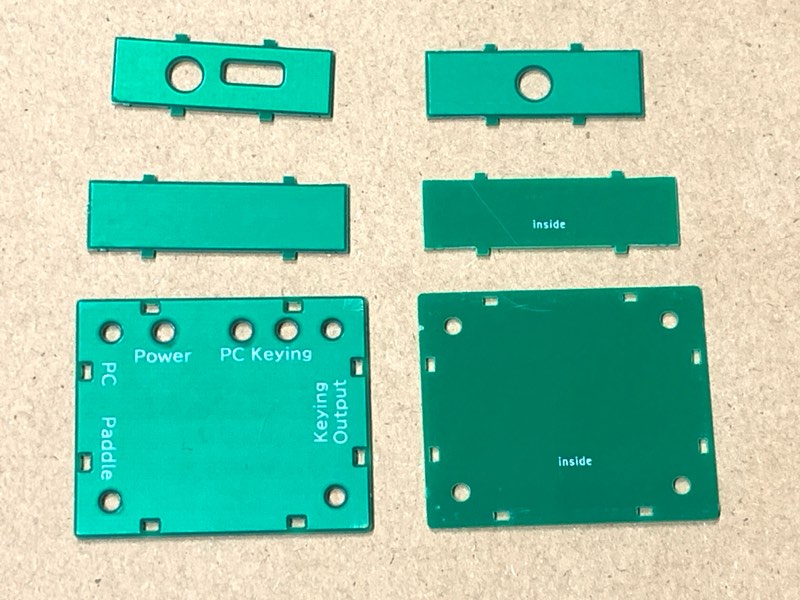

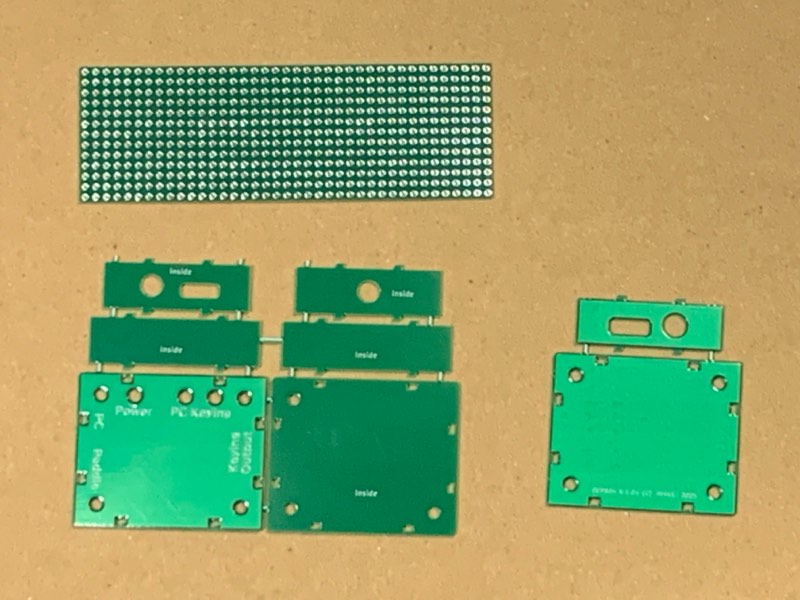

ケース部材の分割

ケース用の基板を分割します。手で曲げれば簡単に折れます。基板の材質はガラス繊維ですので、折ったバリの部分は素手で触らないほうが良いと思います(運が悪いと繊維が刺さります)。

ユニバーサル基板の部分はオマケです。「土地」が余ったので付けておきました。何かにお使いいただければと。なお、板厚は一般的な基板(1.6mm)よりも薄めの1.2mmです。

バリはヤスリで落とします。長いバリはニッパ(使い古したものや百円均一のものなど)で切り取るとヤスリがけが少なくて楽です。ただし、くれぐれも必要な出っ張りを誤って切ったり削ったりしないよう注意してください。

削った後は粉を拭き取ってください。これまでの経験では、拭き取りよりも丸ごと水洗いするのが楽です。

ヤスリがけを少なくするために接続部分を非常に細くしているため、輸送(輸入)時に基板が割れて(分割されて)しまっていることがあります。どのみち分割して使うものですので、製作・動作には問題ありません。ご了承ください。

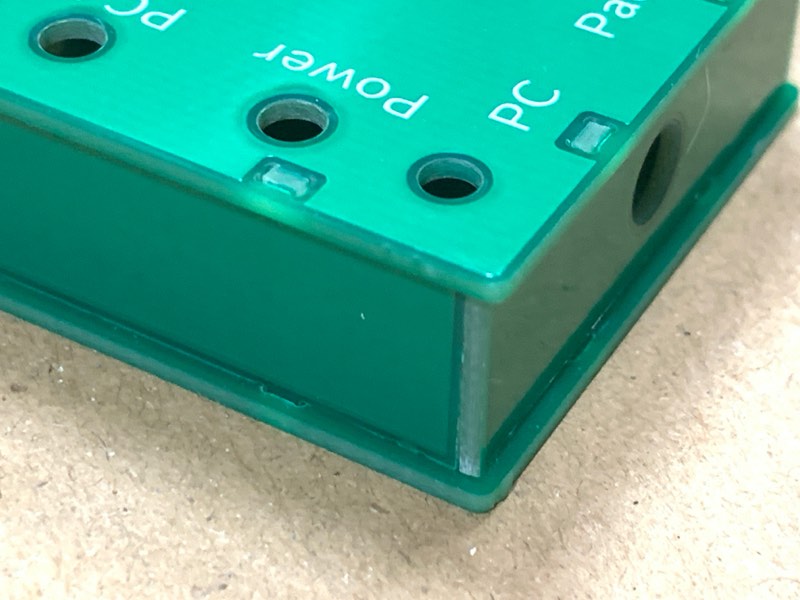

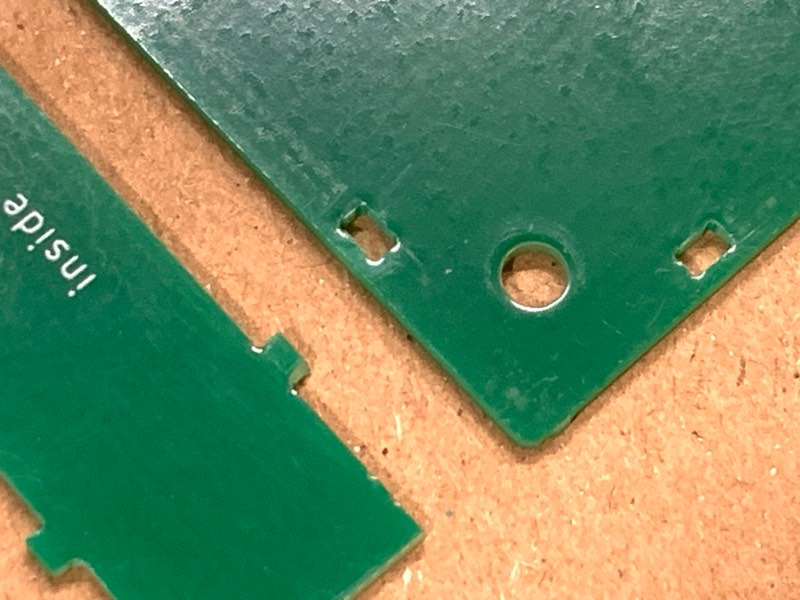

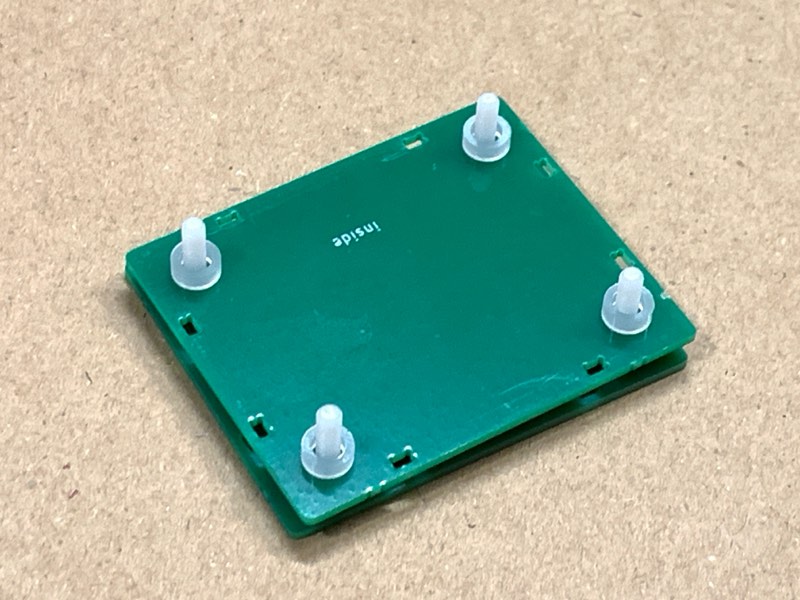

ケース仮組み

仮組みして上手くはまることを確認します。とはいえ、中身が空の状態では、箱状に組み立てるのは結構難しいです。それぞれの穴と突起が上手く嵌合することを確認すれば大丈夫です。

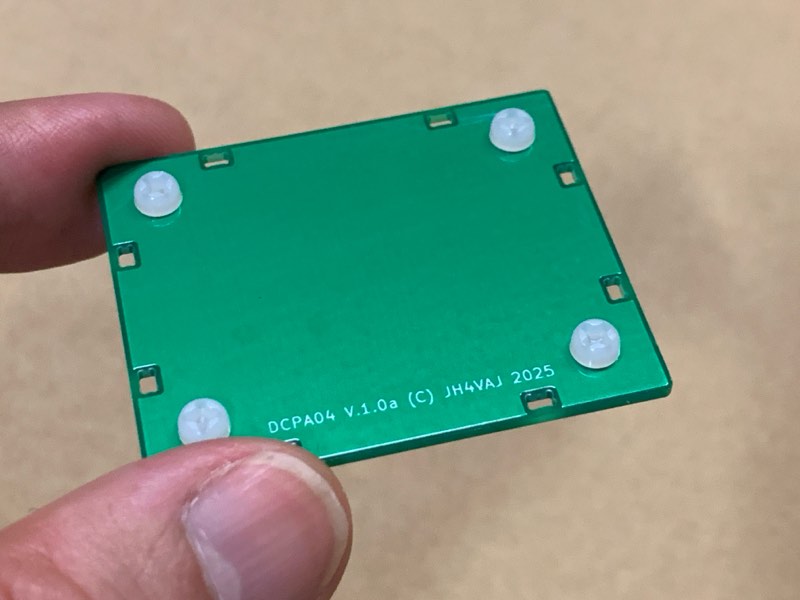

なお、各板は艶がある方が外側、艶がない方が内側です。

差し込みがきつい場合は、突起の角をヤスリで軽く削ってください。製造上、穴の角は丸くなるので突起が入りにくいことがあります。

また、奥まで差し込めず、隙間が出てきてしまう場合は、突起の付け根を直角に削ってください。これも製造の都合で丸くなってしまうためです。

基板には多少の反りがあったりもして、完全にピッタリにとは限りません。ご了承ください。

動作仮確認

大半の部品は予め基板に実装しており、そのままPCに接続できます。上の「使い方」にあるように、USBケーブルでPCに接続し、PCで認識されることを確認してください。

LEDのチェック

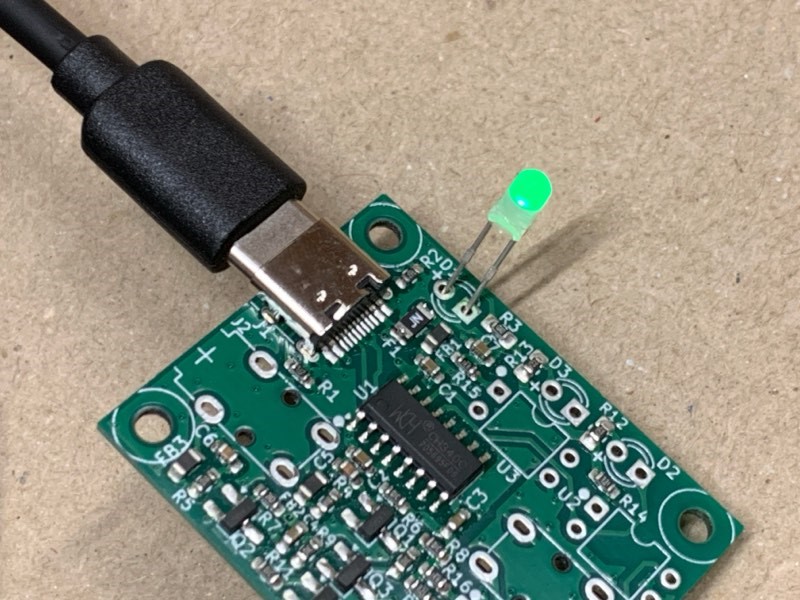

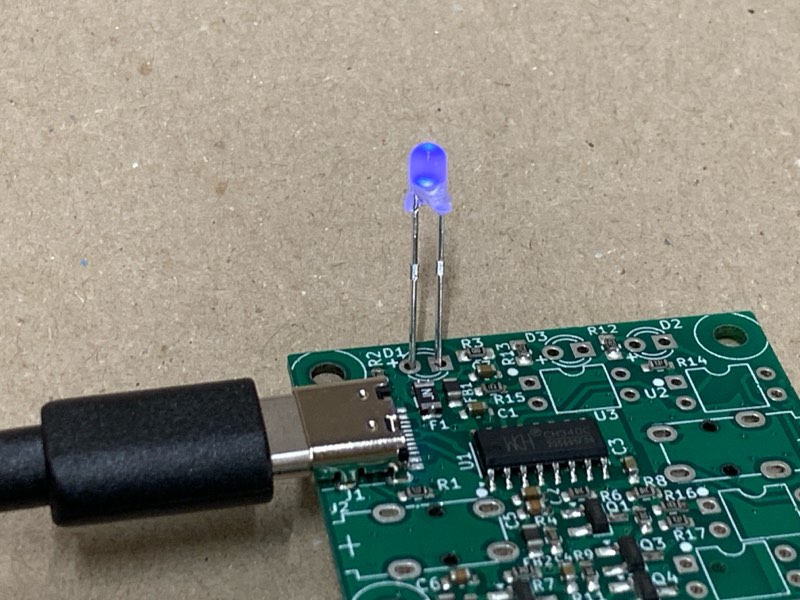

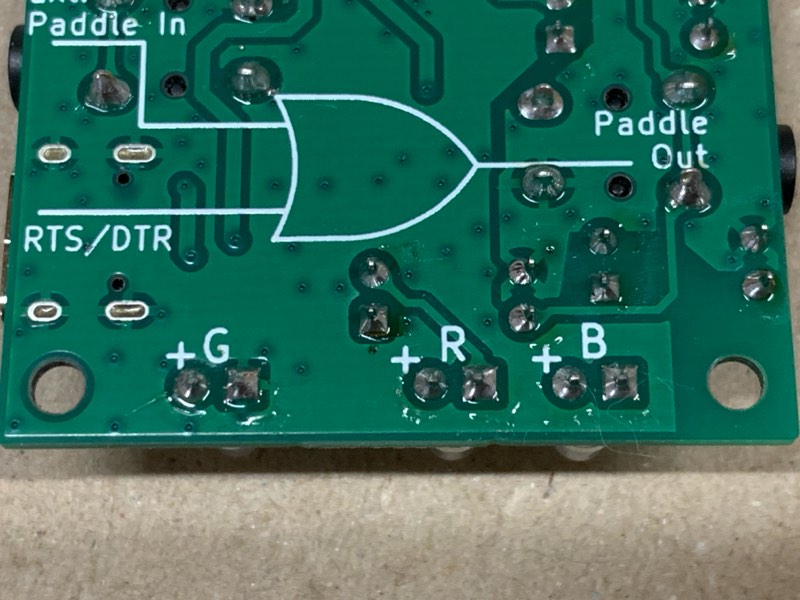

本機ではLEDが三つありますが、外観は乳白色に統一しているため、点灯しなければ色の区別がつきません。そこで、PCにつないだ状態で、D2(電源ランプ)の実装場所を使って点灯させてチェックします。穴に差し込んで接触させれば点灯します。下の写真で左側の穴が+です(穴の側に「+」と印字しています。また、言い換えればランドの四角のほうが-です)。

なお、青と赤は暗めです(ここは緑のLEDに合わせた抵抗値にしているので、他の色のLEDだと暗くなります)。

もちろん、これ以外の方法でも構いません(例えば、DMMのダイオードチェック機能を使うなど)。ようは、LEDの色を区別できればいいだけですので。

部品実装

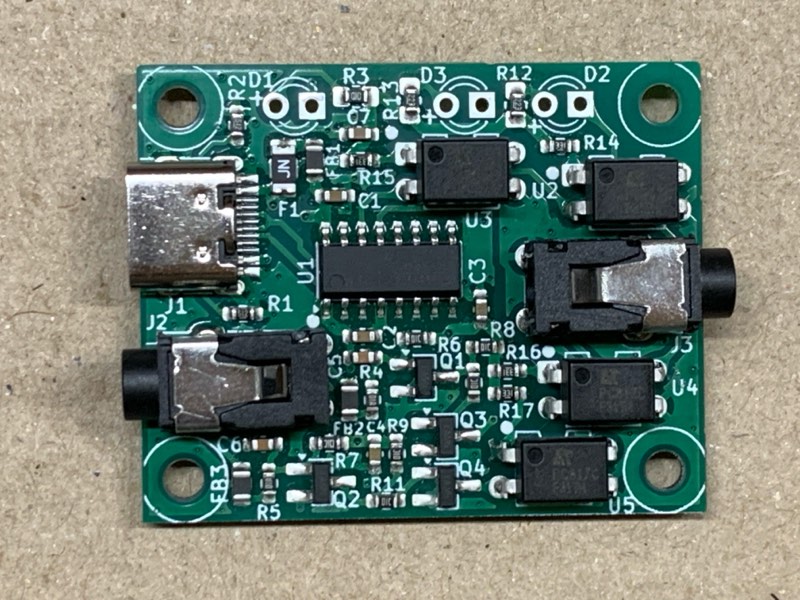

上にも書いたとおり、ほとんどの部品は実装済みですので、自分でハンダ付けするものはフォトカプラ、ジャック、LEDだけです。

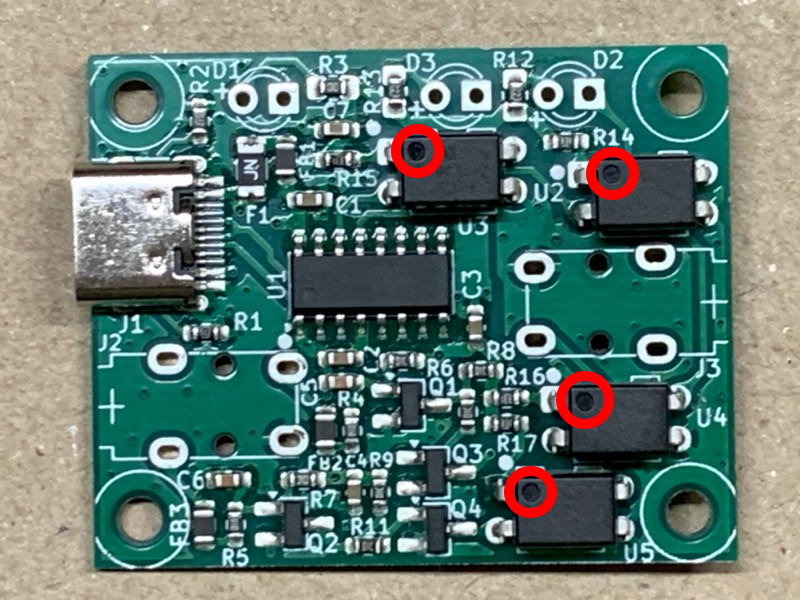

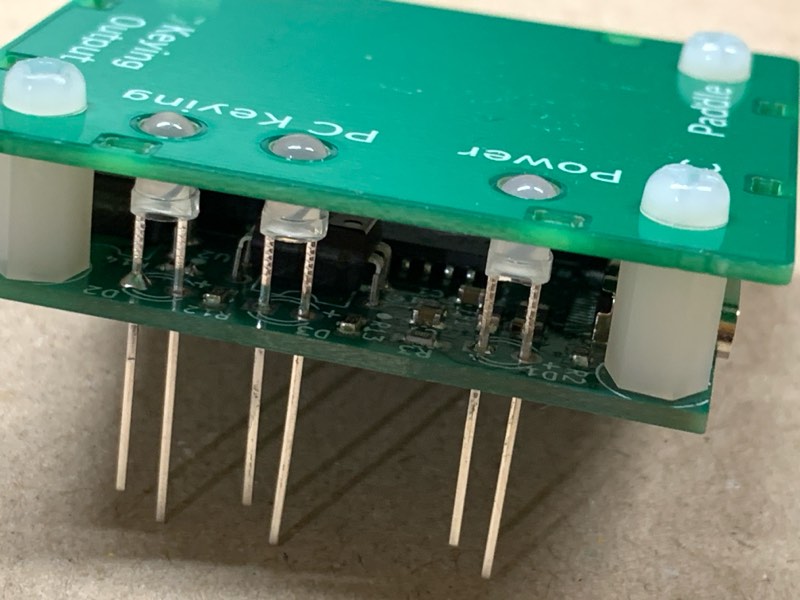

最も背が低いのはフォトカプラですので、これから付けるとよいでしょう。向きは下の写真のとおりです(四つともすべて同じ向きです)。

次はジャックです。足を一本だけ仮付けし、浮きや傾きがないように調整してから残りの足をはんだ付けします。最後に仮付けした足にもしっかりハンダを流しておきます。

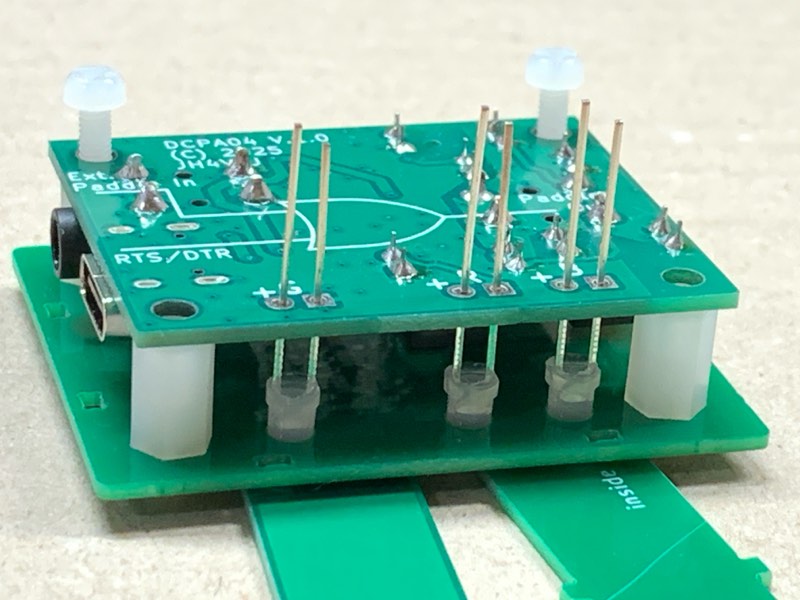

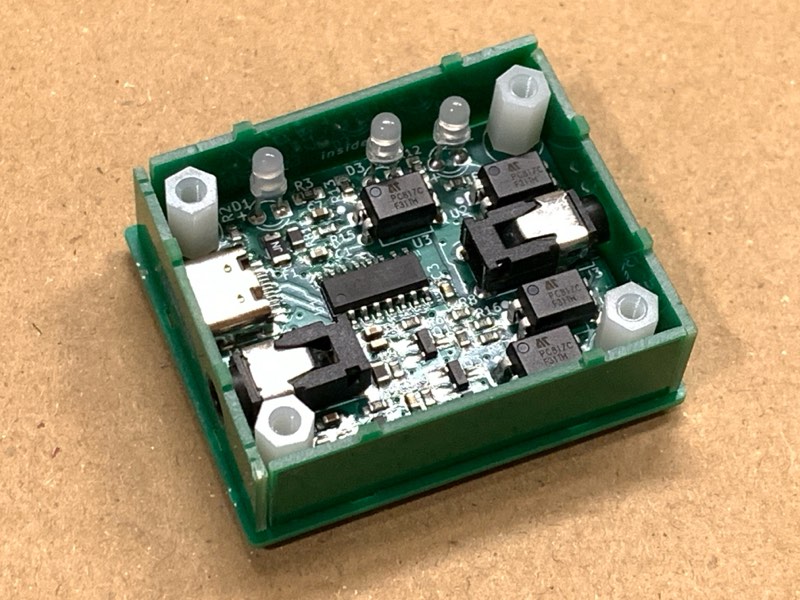

LEDは高さを合わせる必要があります。そのために、まず、天板にスタンドオフを取り付けてください。

三つのLEDをそれぞれの穴に挿し(色と向きに注意)、天板を被せます。穴からLEDが少し顔を出す程度に調整します。

側板を敷いてLEDに当てたくらいがちょうどよいと思います。

この状態でそれぞれのLEDの片側の足を仮付けします。裏返して高さ(LEDの出具合)に問題がなければ、足を切ってハンダ付けします。

仕上がりはこんな感じ。

この状態でpdem(パドルエミュレータ)を使って動作(LEDの点滅)を確認してください。

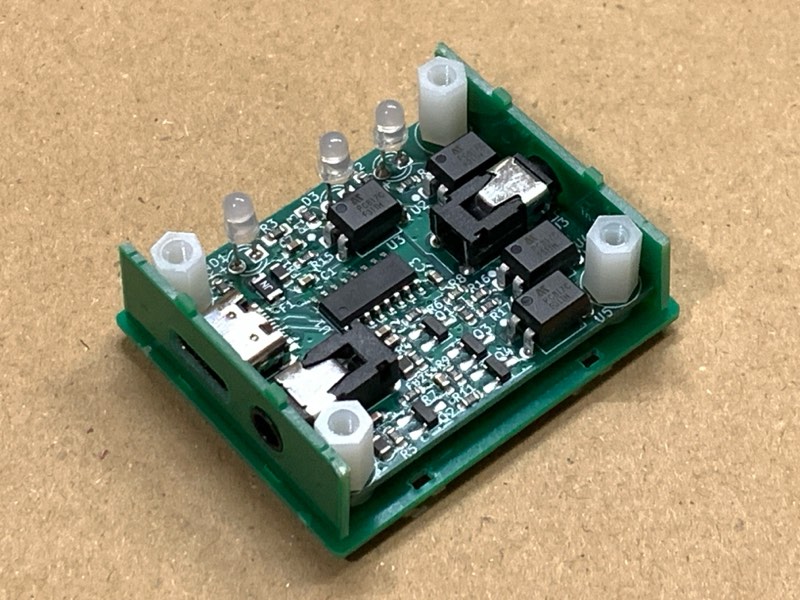

ケース組立て

この順番通りでなければダメというものでもありません。ご自分のやりやすい方法で構いません。ここで示した順序は一例とお考えください。

一旦、天板からビスとスタンドオフを取り外します。

底板にビス(長い方)を通します。

適当な板を当てがいます。ケースの天板を使うのが手っ取り早いです。

この状態でビスが上に向くようにひっくり返して置き、スペーサを取り付けます。

部品を実装した基板を乗せます。底板には前後の区別はありませんので気にしなくて大丈夫です。基板を載せたら、スタンドオフを締めます。スタンドオフが外れない程度に軽く締めるだけでOKです。

側板(ジャック類が出るもの)をはめ込み、スタンドオフを締めます(底のネジを締めます)。プラネジですので締め付けすぎないでください。

残りの側板を立てます。

あとは天板を被せてビスで締めます。

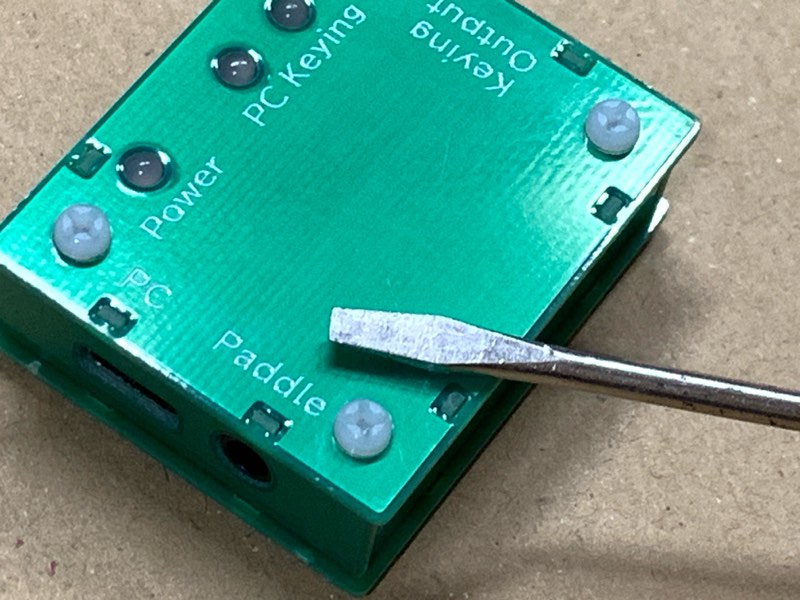

余談ながら、ビスの頭はプラスですが、マイナスドライバのほうが扱いやすいように思います。

頒布

頒布品はキット(部品セット)です。ケーブル類は付属していません。別途、用意してください。PCとの接続はUSB Type-C、信号出力とパドル入力は3.5mmジャックです。

- 部品の調達の都合上、上の写真とは異なる場合があります。

- コストダウンのため、ほとんどの部品は海外通販で調達しています。主要半導体等は国内調達品です。

- 本機のマニュアルは当ページがすべてです。紙媒体はありません。また、本機は電子工作の経験がある程度ある方を対象としております。抵抗のカラーコードやコンデンサの値の読み方など、基本的なところの説明はしていません。電子工作の基本については、こちらのページに参考になりそうなサイトなどをまとめてあります。

- 資源の有効活用のため、梱包材は再利用することがあります。ご了承ください。

- 仕様や頒布価格は予告なく変更することがあります。

- 本機の組立てや使用による怪我・事故等には責任を負いません。

【修正版基板】

当初発注した基板(ケース)に不具合が見つかったため、修正したものを添付している場合があります。

上の写真で右側が修正したものです。こちらをお使いください。参考までに不具合の内容は、底板にネジ穴が一つ足りない、側板のUSBコネクタの位置が少しズレている、です。

これが入っていない場合は、修正済みのものです。底板のネジ穴の数を見れはすぐに分かります。

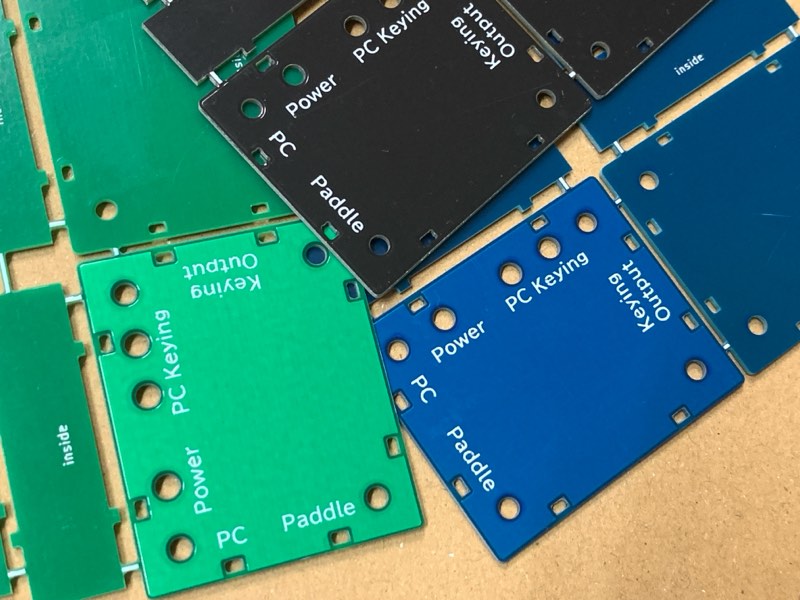

【ケース色】

緑、青、黒を用意しました。← ※黒は終了しました。

【価格】

- 頒布価格: 1,500円

- 送料: 230円

- 支払い方法: 銀行振込

【申込みフォーム】

※これは申込み専用フォームです。申込み以外(問合せ等)には使用できません。

こちらにご入力いただいたメールアドレス宛に、追って、振込先等をお知らせします。入力ミスのないようお願いします。また、ここにご住所等は書かないようにお願いします。

このフォームでお申し込みいただいた時点では、注文が確定されるわけではありません。タイミングによっては、在庫が切れている場合もあります。自動注文システムではなく手動での対応ですので、何卒、ご了承下さい。