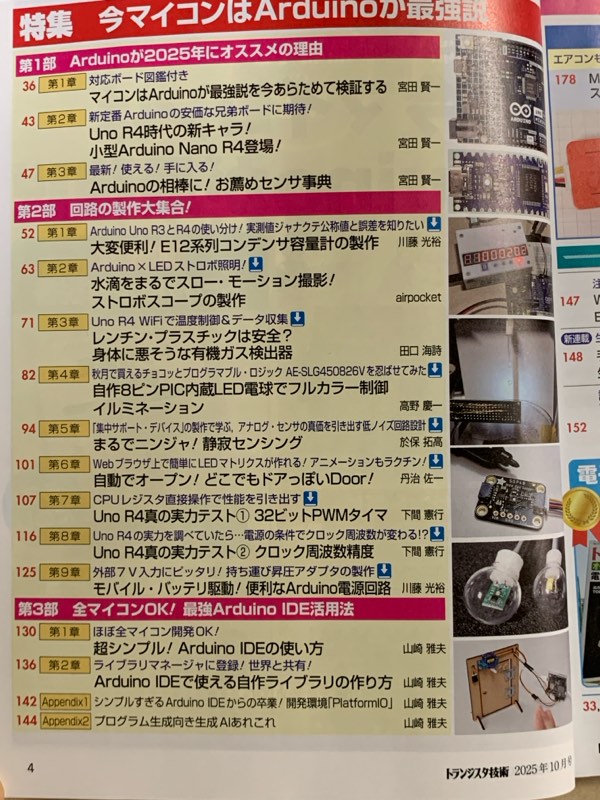

特集はArduino。目次にもズラーッと並んでおり、記事の大半は特集で占められている感じ。

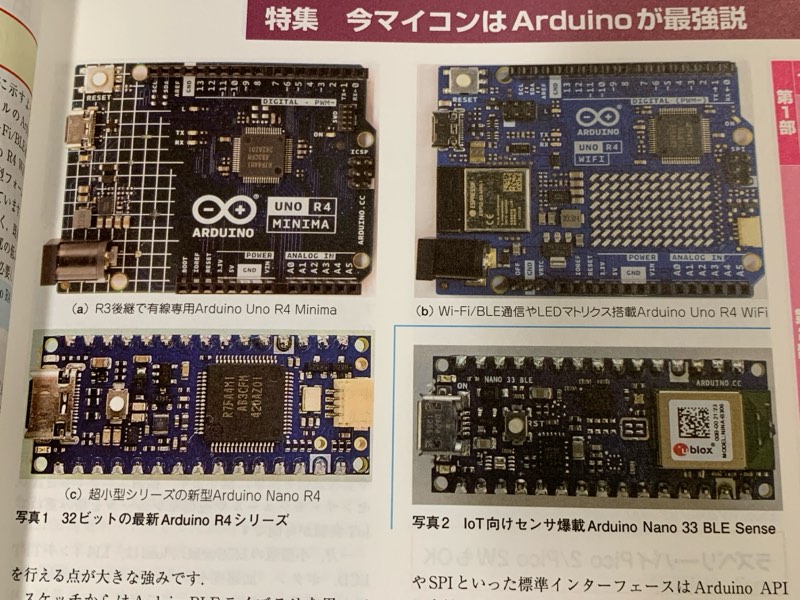

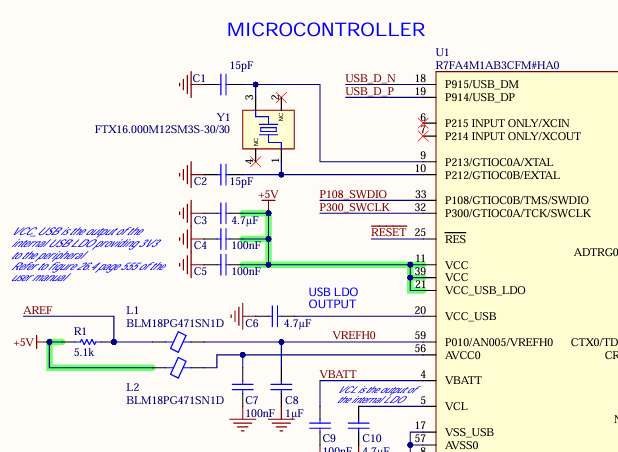

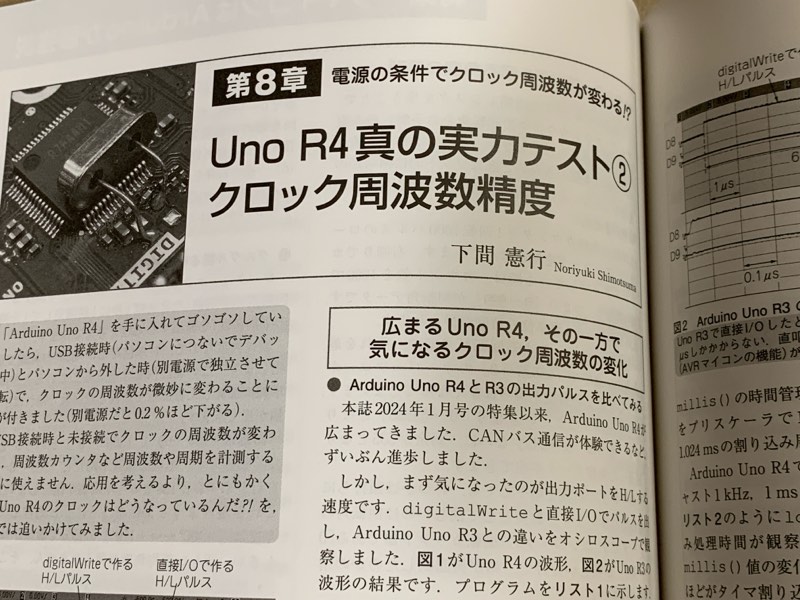

Arduino R4シリーズにNanoが出たのか。そう言えばどこかで見かけたような気がする。よく見るとクリスタルが載っているような。公式の回路図をチェック。

たしかに載っている。16MHzの水晶が(そう言えば、この話もどこかで見かけた気が)。R4のクロックがいい加減な問題はNano R4なら解決してそう。しかしながら、システムクロックだけで、RTC用の水晶(32.786kHz)は相変わらず載せていないようだ。

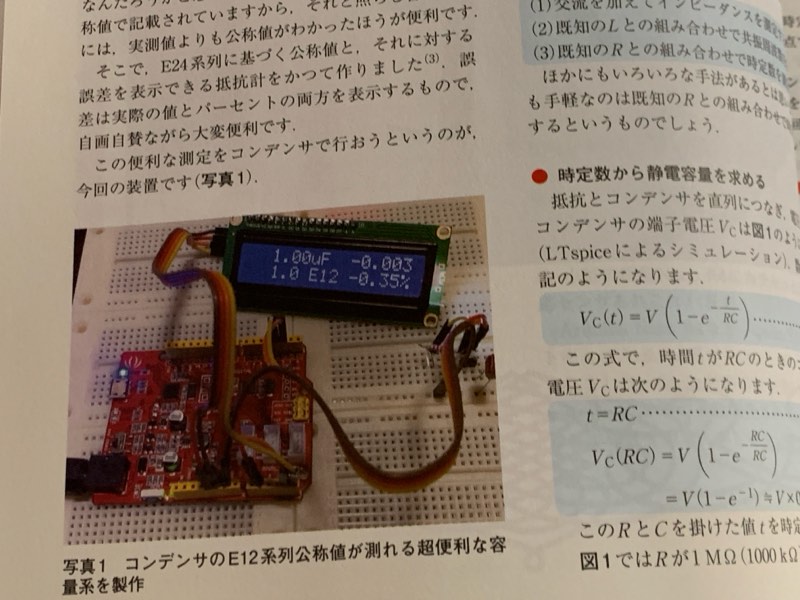

さて、今回も記事を二つほど書かせてもらった。一つは、Arduinoを使ったコンデンサの容量計。以前、「E24系列に基づく抵抗計」を作った。測定値から最寄りのE24系列の値(言い換えると公称値)を見つけて、それとの誤差を表示するもの。今回はそれのコンデンサ版。測定値から最寄りのE12系列の値を求めて誤差を計算・表示する。

測定方法は単純で、抵抗を通して充電して時定数から容量を割り出すだけ。測定できる範囲はあまり広くないが、思ったよりもいい感じの精度で測れた。

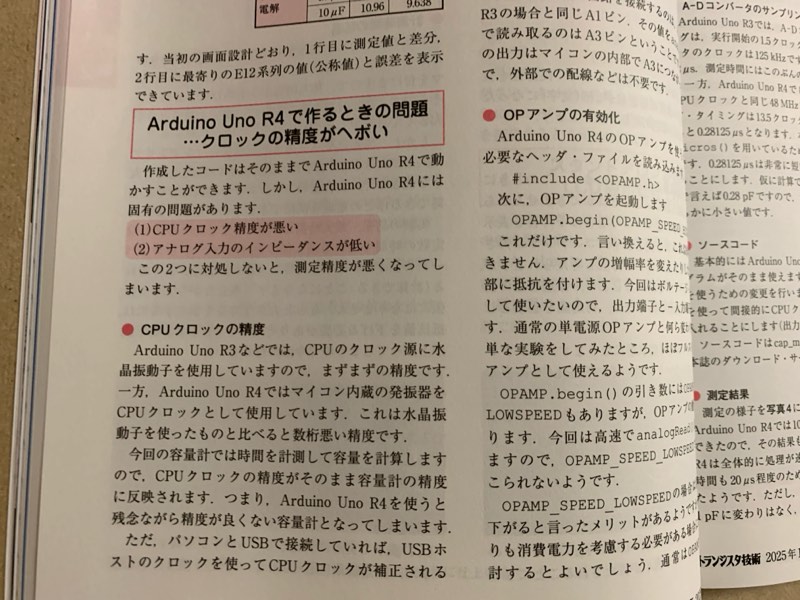

まず、Arduino UNO R3(互換機)で作って、Arduino UNO R4に移植。移植と言っても基本的にはそのまま動く(当然)。ただ、UNO R4は色々と問題がある。一つは、クロックの精度が悪いこと。時定数を使って測定するので、クロック精度は重要。これに関しては、PCにUSBでつないでいればクロック精度は悪くないので、それで逃げることにした。この問題は上に書いたようにNano R4を使えば解決しそう。

もう一つは、アナログ入力の(見かけ上の?)インピーダンスが低いこと。言い換えると、analogRead()で正しい値が得られない。これについては、UNO R4にオペアンプが内蔵されているので、それをボルテージフォロワで使うことで被測定物と結合を弱くすることで解決。そんな話を書いた。

この測定器、測定方法自体よりも最寄りの公称値を見つけることと、それを使っていかに表示するかがポイント。以前、抵抗計を作ったのでそれから移植することも考えたけれど、一から作り直した。生成AIを使って。なかなか思い通りのコードを吐き出してくれずに苦労したけれど、なんとかまとまった。

続いてもう一つの記事。

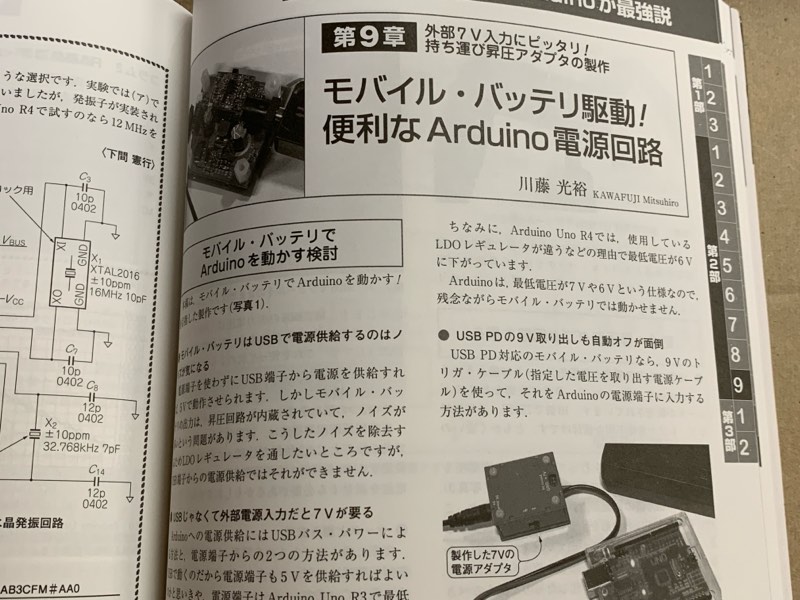

こちらはArduinoを使った話ではなくて、Arduinoを使うための話。ArduinoをPCに接続せずに単体で使おうとすると、当然ながら電源が必要。5Vで動くのかと思いきや、仕様は7~12V。外部供給の場合はLDOが入るのでそのドロップ分、高い電圧が必要。また、LDOが入るため、USB供給よりもきれいな電源で動かせる。

しかし、7V必要だと言われると普通のモバイルバッテリでは動かせない。そこで、7Vへの昇圧アダプタを作った、という話。この昇圧アダプタ、実は、NT東京にこっそり持っていっていた。中には「これは何か?」のように質問してくれる方もおり、関心を持ってくれたりもした。

先ほど触れたUNO R4のクロックの精度の関しての詳しい分析の記事もあった。大変興味深い。

おそらく私がちょくちょく参考にさせてもらっているサイトの方のようだ。

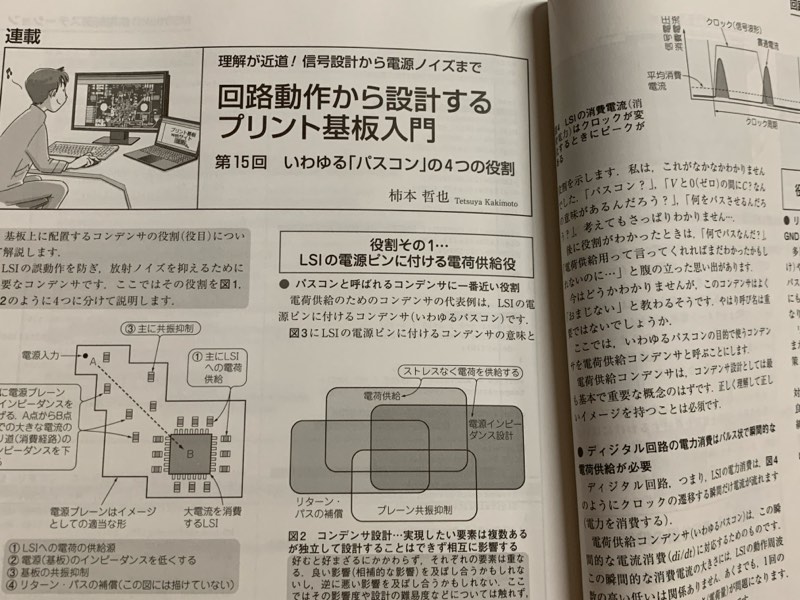

特集以外ではパスコンの話が面白そう。いつも「こんな感じかな?」と適当につけているので、勉強させてもらおう。

付録は「トラ技検定解説書」。

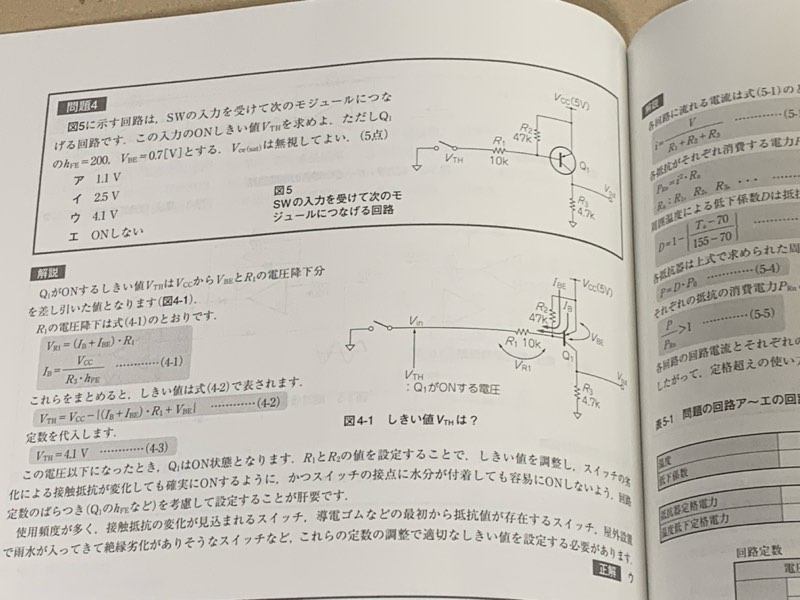

電気回路基礎、アナログ回路、ディジタル回路、部品・材料、測定、実装と扱っている範囲は広い。実践的なものも多いようで、勉強になりそう。

コメント