トロイダルコアを使ったコイルのインダクタンスをDE-5000で測定する。コアはT37-6とT50-6。線材は0.4mmのポリウレタン線。

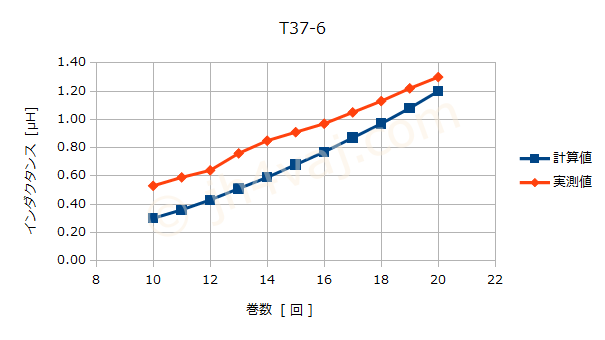

T37-6

20回巻きから徐々にほどいて測定する(両側を交互にほどく)。本当は余ったリード線は切るべきだろうけど、ここでは簡易的にそのままにしておいた。以下、その測定結果一覧。ついでに計算上のインダクタンスも掲示しておく。

※差分と誤差、および、グラフを追記した。

| 巻数 | 計算値 | 実測値 | 差分 | 誤差 |

|---|---|---|---|---|

| 20 | 1.20 | 1.30 | 0.10 | 8.33 % |

| 19 | 1.08 | 1.22 | 0.14 | 12.96 % |

| 18 | 0.97 | 1.13 | 0.16 | 16.49 % |

| 17 | 0.87 | 1.05 | 0.18 | 20.69 % |

| 16 | 0.77 | 0.97 | 0.20 | 25.97 % |

| 15 | 0.68 | 0.91 | 0.23 | 33.82 % |

| 14 | 0.59 | 0.85 | 0.26 | 44.07 % |

| 13 | 0.51 | 0.76 | 0.25 | 49.02 % |

| 12 | 0.43 | 0.64 | 0.21 | 48.84 % |

| 11 | 0.36 | 0.59 | 0.23 | 63.89 % |

| 10 | 0.30 | 0.53 | 0.23 | 76.67 % |

20回巻きでは、計算値とまずまずあっている。しかし、回数が減るに連れて差が大きくなる。

トロイダルコアでは、インダクタンスは次の式で算出される。

\[ L = \frac{A_L \times N^2}{1000} [\mu H] \]

Nは巻数。T37-6のAL値は3。

実測値からAL値を逆算すると、20回巻きではは3.25。しかし、10回巻きでは5.3。こんなに狂う(?)ものだろうか?DE-5000の精度の問題?測定前にはキャリブレーションを行った。

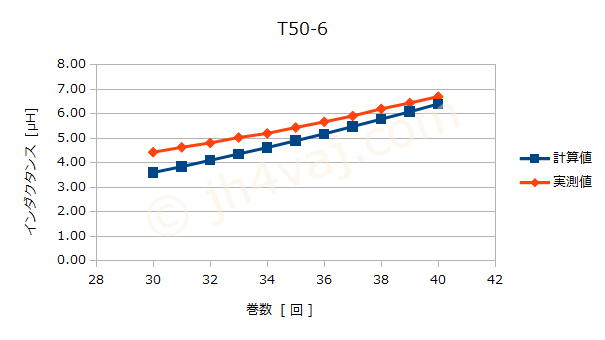

T50-6

同様の方法で、40回巻きからスタート。

※差分と誤差、および、グラフを追記した。

| 巻数 | 計算値 | 実測値 | 差分 | 誤差 |

|---|---|---|---|---|

| 40 | 6.40 | 6.70 | 0.30 | 4.69 % |

| 39 | 6.08 | 6.44 | 0.36 | 5.92 % |

| 38 | 5.78 | 6.20 | 0.42 | 7.27 % |

| 37 | 5.48 | 5.91 | 0.43 | 7.85 % |

| 36 | 5.18 | 5.67 | 0.49 | 9.46 % |

| 35 | 4.90 | 5.44 | 0.54 | 11.02 % |

| 34 | 4.62 | 5.20 | 0.58 | 12.55 % |

| 33 | 4.36 | 5.03 | 0.67 | 15.37 % |

| 32 | 4.10 | 4.81 | 0.71 | 17.32 % |

| 31 | 3.84 | 4.63 | 0.79 | 20.57 % |

| 30 | 3.60 | 4.43 | 0.83 | 23.06 % |

T37-6のAL値は4。

実測値からAL値を逆算すると、40回巻きではは4.19、30回巻きでは4.92。こちらも、巻数が少なくなると結構な差。とはいえ、先のテスト結果で3.3µHや10µHのマイクロインダクタがそれらしい値であったことを思うと、今回の結果では最低でも4µH位はあるので、DE-5000の誤差とも考えにくい。長いリード線が影響か?とはいえ、たかだか100kHzでの測定なので、それほど影響があるとは考えにくい。

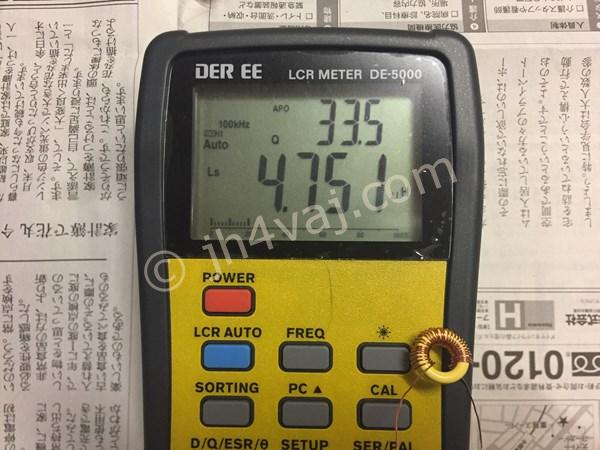

それと、巻き方による差が大きいこともわかった。

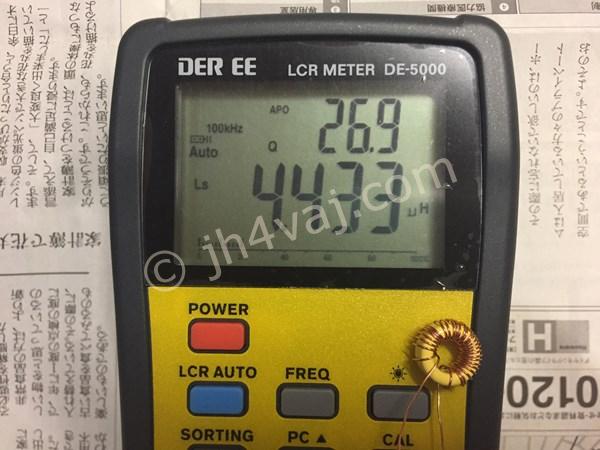

黄色地のDE-5000に黄色のコアで見辛いが、上はコアに比較的均等に巻いた状態(充分ではないけど)で、これだと4.43µH。下はぐっと寄せて、コア半分くらいに巻いた状態で、こちらは4.75µH。コアに均等に巻いた方がインダクタンスは減る(計算値に多少なりとも近づく)。

いずれにしても、トロイダルコアに巻いたら実測して確認しないとダメかも。

【追記】

コメントで重要な指摘を頂いた。それによれば、AL値は100回巻きで規定された値であり、巻数が少ないとインダクタンスは計算値よりも大きくなるとのこと。また、巻き方についてもコアに均一にしないとインダクタンスが増える傾向。これらは、「トロイダル・コア活用百科」に記載されているそうだ。

手元の書籍で確認したところ、「1.3 インダクタを巻く」の節の中の「3 トロイダル・コイルの巻き方」(40ページ)、「4 インダクタンスの精度」(43ページ)で言及されていた。

これを受けて、上の記事内にグラフを追加した。実測値は計算値と同じような傾きを持っていることがわかるが、巻数が少ないほど誤差が増えていき、割合で見るとかなり違ってくる。巻数が少ない場合は、実測(インダクタンス計であれ、LC共振であれ)しないととんでもないインダクタンスになっている可能性がある。

コメント

「トロイダル活用百科」にちやんと書いてありました。

透磁率の低いコアは巻数が少ないと計算式よりインダクタンスが大きくなると記述があります。透磁率の低いコアとは鉄ダストコアのことです。

「第1-54図AL値と巻数」のグラフの周辺の記述です。

AL値は100回巻きで規定されてゐるので10回程度の巻数では計算式より確実に大きくなり実測確認が必要になるでせう。

あと密巻と全周巻ではこれも巻数が少ないときには2倍もインダクタンスが違ふデータが示されてゐました。

ありがとうございます。100回巻き時なんですね。巻き方についても。

「トロイダル活用百科」、拾い読みしかしていないので、その辺り、ちゃんと見てみます。

DE-5000がおかしいわけではなさそうなので、その点も安心しました。

トロイダルコアを使つた共振回路、フィルターは二十五年も作つてなかつたので私もこの点関心を持つてゐませんでした。

仕事ではコイルメーカーから指定定数の部品が品質保証されて納品されますから自分でコイルを巻くことは滅多にありません。

「活用百科」の記載も最近気付きました。

アマチュアの工作なら、適切に特性取りされた成功者の製作データに従つたり、特性を実測しながらカットアンドトライすればできてしまひますから、コイル単品を評価する動機は余りないでせう。

コイル単品を評価しようとするのは安価なネットワークアナライザーやLCRメーターが世に出て来たからでせう。

それにしてもDE-5000は六千円しないとは安いものです。

「トロイダル・コア活用百科」を真似て、この記事内にグラフを追加しました。傾向が視覚的にわかりやすくなりました。