「SWRを正しく測るには、同軸ケーブルの長さは電気的λ/2にすべし」と言われる。そういう説明を読んだり聞いたりすると「なるほど」とは思うものの、「実際どの程度影響があるのかなぁ」とも思っていた。

同軸の先にダミーロードを付けてたら?

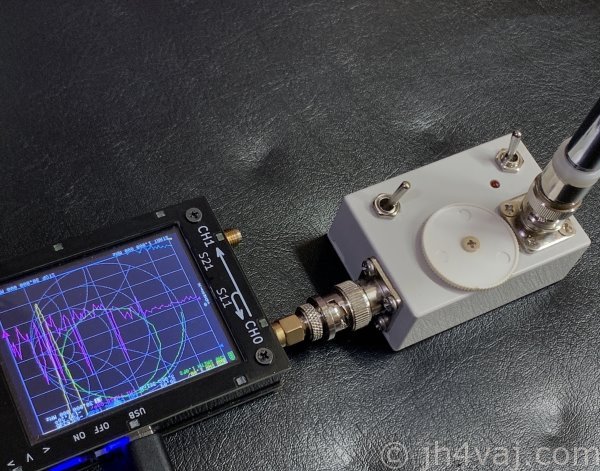

ということで、NanoVNAを使って簡単な実験。同軸ケーブルの先に100Ωのダミーロードをつないで測定し、これがどう見えるか?

ケーブルはいつもの秋月RG-58C/U 10m。このケーブルの電気的な長さは以前の測定で約15.5mとわかっている(この長さがλ/2の周波数は約9.7MHz)。

100Ωダミーロードはこちらの記事のもの。

測定

測定手順は、NanoVNAのコネクタ直でキャリブレーションを行い、10m同軸の先にダミーロードをつないで行う。

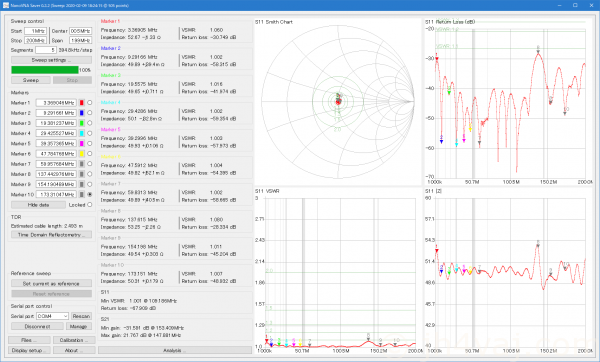

50Ω

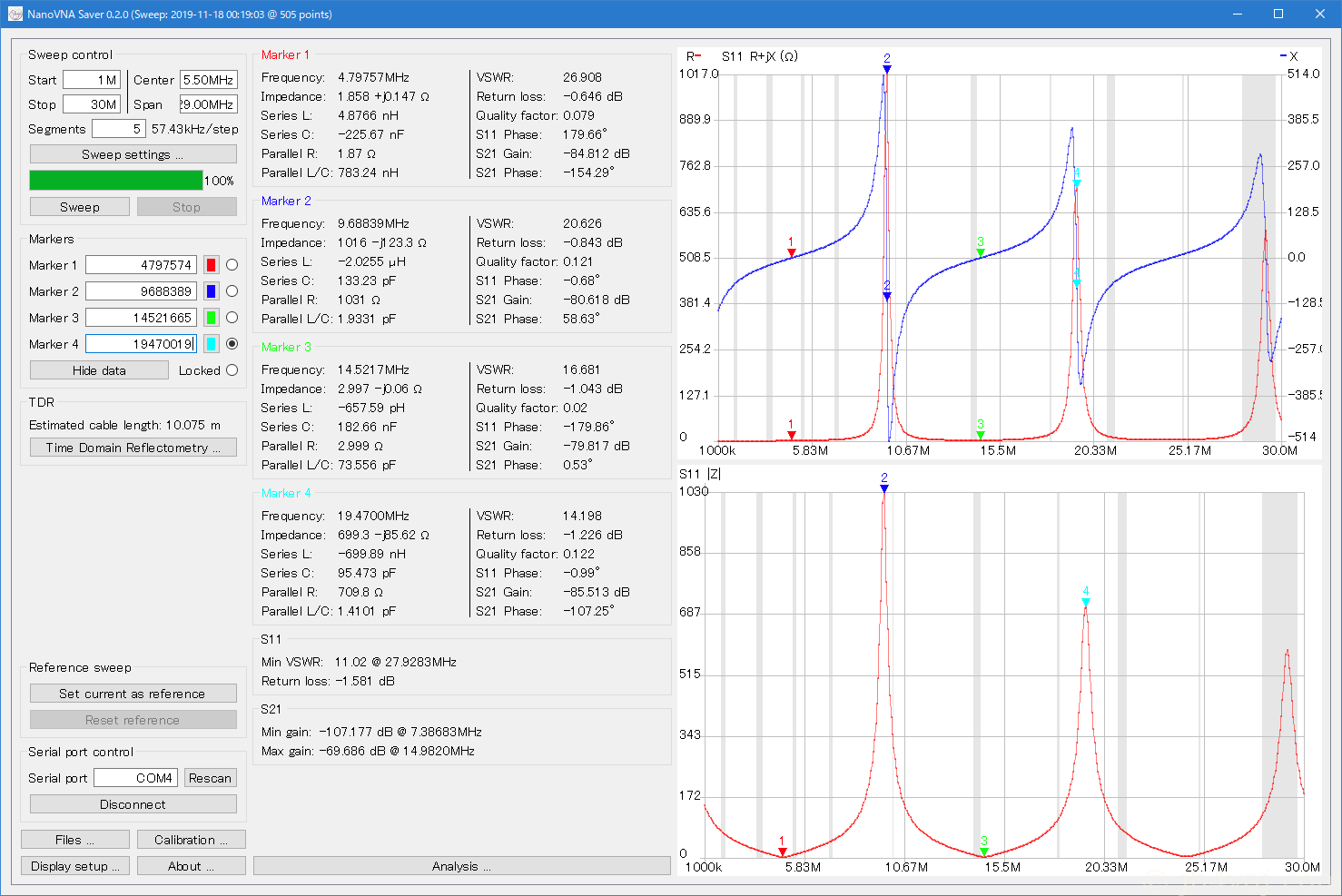

この測定では9.3MHzあたりでSWRが最低。本当はもうちょっと上のようだけど、測定ポイントの刻みの関係だと思うが、マーカが乗る(指せる)のはここだった。この後は、この周波数の整数倍ごとにSWRが下がっていることがわかる。

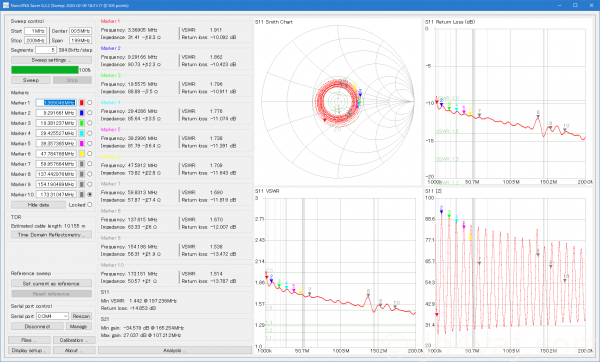

100Ω

おっと。こっちでも周波数によって変化する(グラフでは波打っている)けれど、すべてSWRは2より小さく見えている。周波数によっては2より大きく見えるだろうと想像したのだけど違っていた。波長云々よりも、同軸ケーブルによる減衰の方が測定に与える影響が大きいということか?

参考

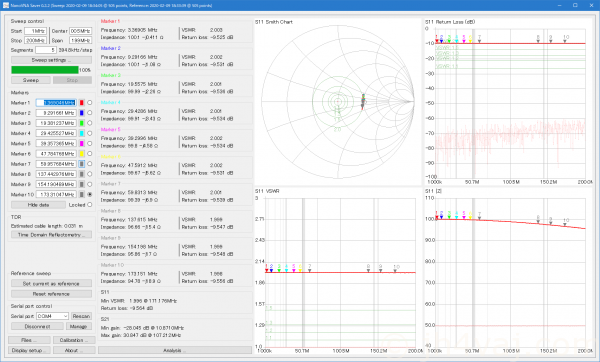

ダミーロード直結

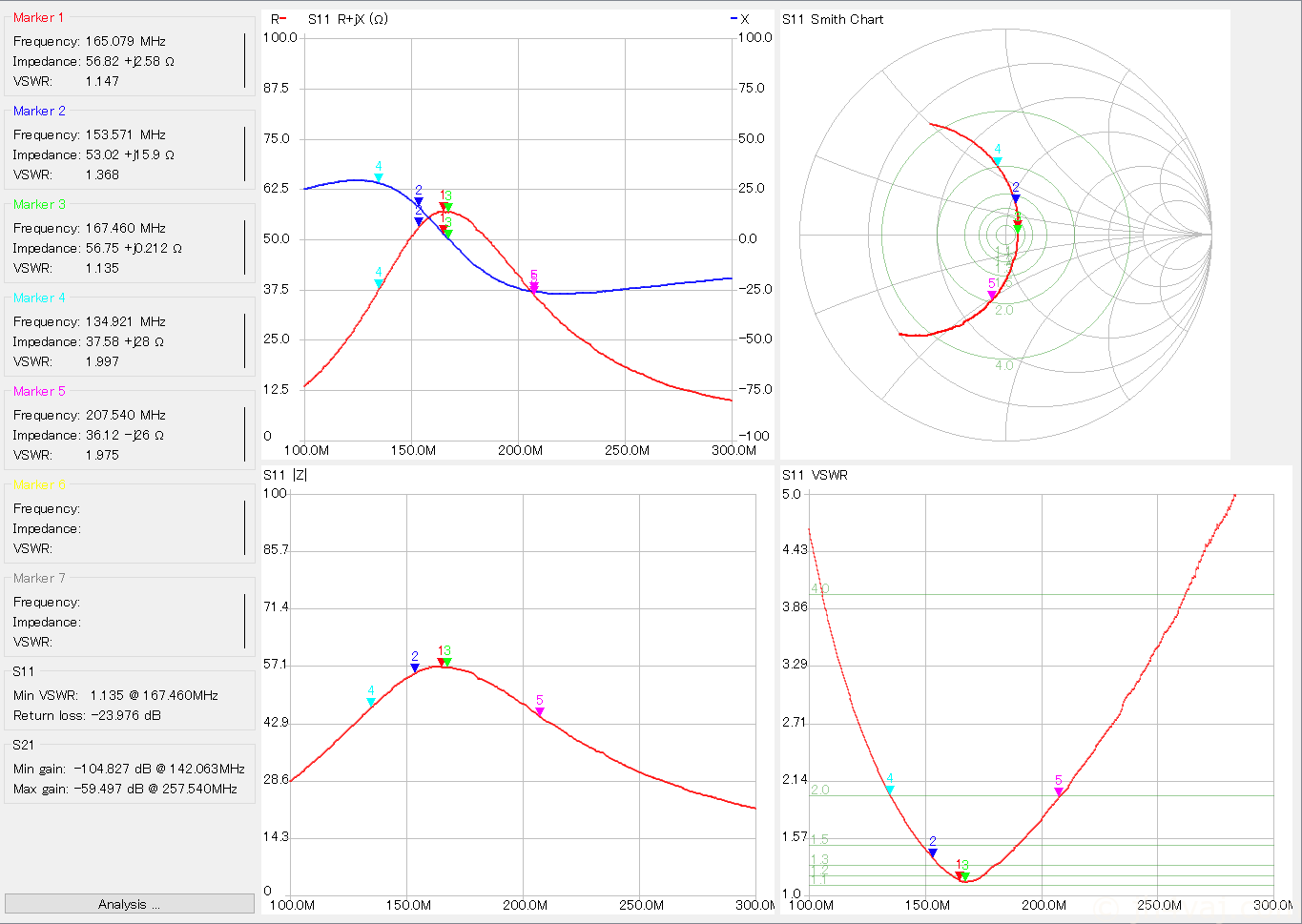

今回の50Ωと100ΩのダミーロードをNanoVNA直結(同軸ケーブルなし)で測定したもの。

色が薄い方(リファレンスとして表示している方)が50Ω。通常の濃さの方が100Ω。

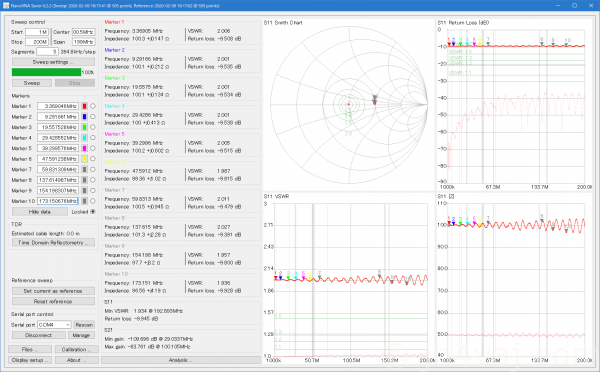

同軸先端でキャリブレート

続いて、10mのケーブルをNanoVNAにつないで、その先でキャリブレーションを実施し、50Ωと100Ωを見てみた。

波打っているが、SWRが2のはずのものが1.9位に見えている程度なので、まぁ、誤差の範囲かな?

まとめ

SWRを正しく測定するためには同軸ケーブルは電気的λ/2の整数倍が良いが、それよりもケーブルの損失の方が影響大。アンテナに同軸ケーブルを接続して手元でSWRを測ると本来の値(アンテナ自体のSWR値)よりもよく見える。

SWRが1.0の場合は、同軸ケーブルの長さによって悪い値に見える。が、そのブレ幅は小さい(せいぜい1.1に見える)。

ってことでいいのかな?

ただし、今回の実験は負荷が(ほぼ)純抵抗。リアクタンスを持っている場合は、どう見えるんだろう?

コメント