イマイチわかりにくいタイトルだけど…。

つまり、JT65の送信時に電力計の針がフラフラするのがずっと気になっていて、信号の周波数によって送信電力が変化しているわけなので、実際のところどれくらい変化するので調べてみたという話。

構成は、WSJT-X、TS-690、SWR計(通過型電力計)、ダミーロード。これで、WSJT-XでTuneモードを使い、Tx周波数を変化させたときの電力を測定する。事前の実験で、2000Hzあたりが出力電力が最も高くなるようだったので、この周波数で10W程度の出力にして、あとはTx周波数を変化させるだけで他は固定する。

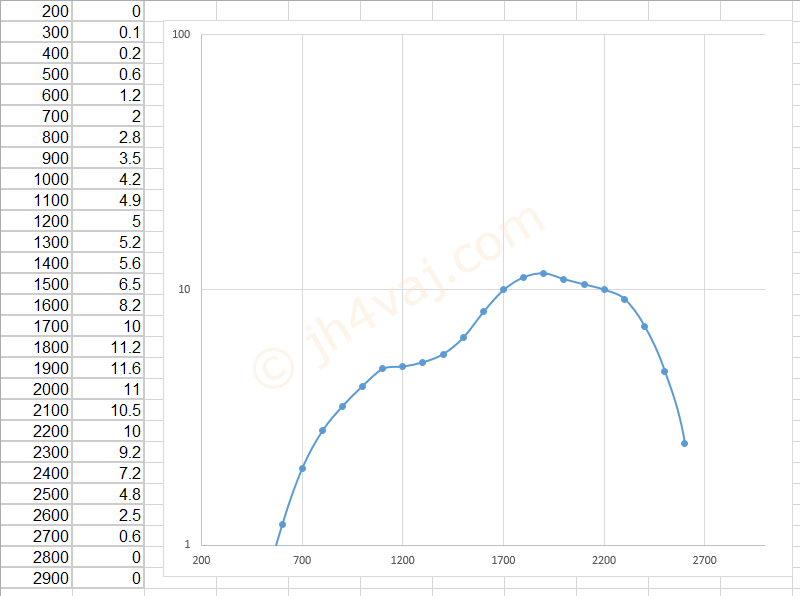

以下が測定結果。念のため、二つのバンドで測定した。

| Tx周波数[Hz] | 7MHz帯[W] | 14MHz帯[W] |

|---|---|---|

| 200 | 0.0 | 0.0 |

| 300 | 0.1 | 0.1 |

| 400 | 0.2 | 0.1 |

| 500 | 0.6 | 0.4 |

| 600 | 1.2 | 1.1 |

| 700 | 2.0 | 1.9 |

| 800 | 2.8 | 2.6 |

| 900 | 3.5 | 3.5 |

| 1000 | 4.2 | 4.0 |

| 1100 | 4.9 | 4.2 |

| 1200 | 5.0 | 4.6 |

| 1300 | 5.2 | 5.0 |

| 1400 | 5.6 | 5.4 |

| 1500 | 6.5 | 6.0 |

| 1600 | 8.2 | 7.8 |

| 1700 | 10.0 | 9.2 |

| 1800 | 11.2 | 10.2 |

| 1900 | 11.6 | 10.2 |

| 2000 | 11.0 | 10.0 |

| 2100 | 10.5 | 9.8 |

| 2200 | 10.0 | 9.2 |

| 2300 | 9.2 | 8.2 |

| 2400 | 7.2 | 6.2 |

| 2500 | 4.8 | 4.4 |

| 2600 | 2.5 | 2.2 |

| 2700 | 0.6 | 0.4 |

| 2800 | 0.0 | 0.0 |

| 2900 | 0.0 | 0.0 |

送信周波数によって大きく出力電力が変化するのが分かる。上下の端の方ではパワーが出ない(0.0Wとしているところでも0ではなかったが、小数点一桁以下)。とは言え、WSJT-XのPwrスライダを動かせば送信出力は変化させられる(上げられる)ので、この表で出力電力が小さいことそのものが問題ではない。それよりも、あまり離れていない周波数での出力電力の変化が問題。

JT65では、約180Hzの幅で信号を変化させる。したがって、この範囲で電力が変化するようだと、実質的に出力が小さい場合と変らなくなる(強い部分しか届かずにデコードできない)だろうから。

JT65の送信信号は、Tx周波数として指定したところからプラス側に振っている。したがって、500~約680Hzの信号を送信する。例えば、この表だと500Hzと700Hzとでは、送信電力が3~4倍違う。言い換えれば、ピークを10Wとすると、3~10Wでフラフラする信号を送信することになる。一方、1800Hzであれば、2000Hzまでほぼ一定なので、10Wでずっと送り続けられる。この差は大きい。

概ね、1000~2100Hzの範囲なら+200Hzとの差は比較的小さい。なので、この範囲で使うのがよさそう。しかし、中には、1400Hzと1600Hzとでは、約1.5倍違うところもある。こういう落とし穴的な周波数もあるので注意が必要か。そうしてみると、1000~1300、1700~2100Hzあたりを使うのが望ましいかな。

しかしこれはどういうことなんだろう?SSB(USB)で音声が聞き取りやすいカーブなのかな?データ専用の信号入力端子を持った無線機ならフラットな特性なんだろうか?

ちなみに、JT9は周波数偏移が狭いので、この周波数特性のために送信電力がふらつくような影響は受けない。また、JT9+JT65のモードでJT9を運用するなら+2300Hzまでが実用範囲。

【追記】

1000~1300Hzあたりでパワーを上げようとするとALCがビンビン振れまくる。なので、最も効率がいいのは1700~2100Hzあたりのようだ。

【追々記】

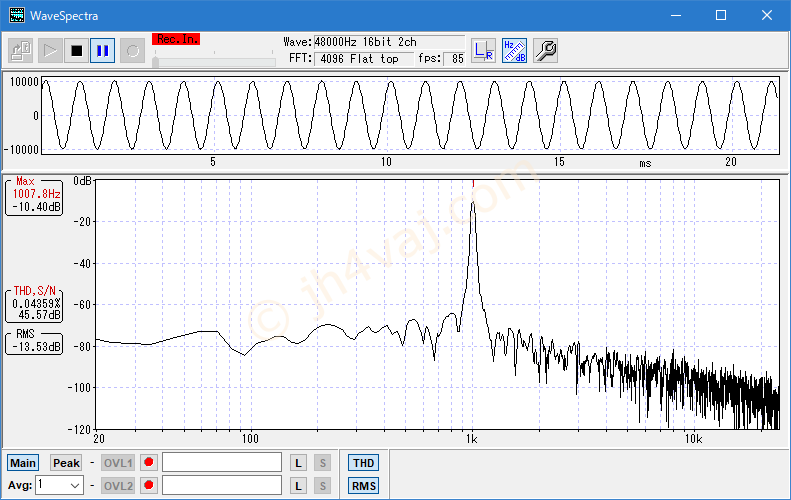

頂いたコメントを元に、グラフ化してみた。縦軸は対数。

比較的フラットなところがどこかがわかりやすく、なかなか面白い。

コメント

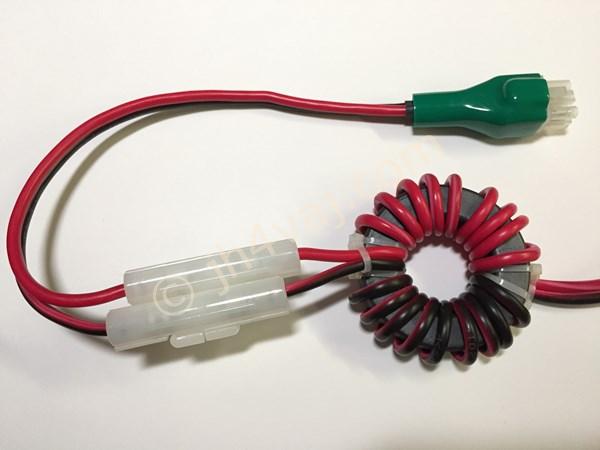

手持ちのTS-480でも同様に出力変化が有るのは確認しています。以前デジモードの申請時に,マイクラインからの入力なら変更届だけで良いが,アクセサリコネクタからの入力は保証認定が必要と言う根拠として,マイクラインにはフィルタが組込まれており,デジタルモード時の信号もマイクラインからで有ればフィルタを通過するから,,,と言われた事が有り回路その他を確認した事が有ります。実際の所,アクセサリラインからでも,全てでは無いですがLPF等を通過,ハイブースト等が出来る様なDSP?回路も通っている関係からリグ自体でもAF周波数によって出力が変わってくるのかと思っています。

まともな測定器が無いので,あくまでも想像ですがね...^^;

「根拠」についてはよくわかりませんが、それは置いておいて。

TS-690の回路図を見てみたところ、アクセサリコネクタからのデータ入力ラインには0.1µFのカップリングコンデンサが入っていました(そのCから10kΩVRを通った後は抵抗を介してマイクとミックスしてマイクアンプへ)。このCを大きめにしてやれば低域側の特性が改善するかもしれない気がしてきました。

9MHzなどのIFにあるSSBフィルターの通過特性でせうね。

意図的な特性なんでしょうか?

つまり、音声を通すのに良い特性とか。

そのシステムではSSBモードを利用して通信する訣ですよね。

電話級を受けたときのアマチュア無線教科書を思ひ出してみませう。

ヤフーボックスにスキャンしたものを入れました。

https://yahoo.jp/box/XSuuX9

わざわざありがとうございます。

SSBの送信機にフィルタが入っていることは理解していますが、その通過特性はわからないのですが…

TS-690の変調IFは8.83MHzですね。8.83Mのフィルターは送受兼用です。8.83MのBPFは受信だけに使用してゐるのではありません。

平衡変調では変調器の出力がDSB信号になりますから不要のサイドバンドをカットするためにBPFを使ふ訣です。BPFの仕様は-6dB 2.2kHz以上/-60dB 4.4kHz以下のやうですね。フラットな特性ではないはずです。

はい、それはわかります。

通過帯域内がなぜフラットではないのかが不思議です。

例へば通過帯域をAFで300から3kHzと定義します。総合通過特性は「-6dB 2.2kHz以上」ですからこれが最小2.2kHzの場合通過帯域幅2.7kHz内で平坦にはならず帯域幅の両端で-6dB点を割ります。これはアナログフィルターなのでいたし方ありません。

TS-690のサービスマニュアルを探してブロック図を確認してみました。

この機種は初期のDSP機なんですね。そのため変調を455kで掛けて455kのBPFを通過させ、8.83Mに持ち上げて更にBPFに通してゐますね。二回狭帯域のBPFを通る訣です。またBPF単品の通過特性自体も平坦でない場合もあります。

記事の表は対数軸のグラフにすると比較しやすいと思ひます。dB軸でグラフを構成してみると確かに6dB幅が1.8kHZ程度と狭くなつてゐますね。

さういへばオプションの8.83M SSBフィルターも実装してゐましたか。ならば標準状態より狭くなりませう。

分析、ありがとうございます。フラットではないことが意図したものかは別として、背景は理解できました。

グラフ化もやってみました。記事に追記しました。単純に縦軸を対数目盛にしただけですが、なかなか面白いです。

私の推測では455kと8.83M BPFのピーク周波数がずれてゐるのでせう。

因みに私が作つたグラフを紹介します。

ヤフーボックス https://yahoo.jp/box/NxP2qy

横線は約-6dBのレベルです。

コメント欄に画像が貼れないのが残念ですね。

追記 by jh4vaj

グラフの掲載許可を頂いたので、下に貼り付けておきます。

ありがとうございました。

わざわざありがとうございます。

コメント欄への画像ですが、対応しました。

もしよければ、作成していただいた画像、コメント欄に貼らせてください。こちらでやりますので、可否だけお教えいただければ大丈夫です。

「どうぞ」

とだけ書いたら無効になつたやうです。

改めて。どうぞ。

ありがとうございます。先のコメント欄に追記しておきました。

それから、コメント欄の記入文字数(日本語文字数)が短すぎるとスパムとして弾く仕様です。悪しからず。

当方も再開局です。LZ2HAは執念でしたね。

ありがとうございます。結局、取ってもらえませんでした…

PSK Reporterによれば、2時間前に届いた形跡が見られるので頑張ってみたのですが、コンディションが落ちたのでしょうね。

はじめまして。私もTS-690を使っています。

私もAFの周波数により出力が変わるのが気になっていました。

そこで、Setting – RadioタブのSplit OperationをNone以外にしています。

こうすると、AFの周波数が1.5kから2.0kの間になるように、CATでリグの送信周波数を変えてくれますので、あまり大きく出力が変わることはなくなります。

参考になれば幸いです。

コメント、ありがとうございます。

Split Operationというオプションがあるのですね。恥ずかしながら、気づいておりませんでした。少し試してみたところ、なかなかいい具合で動いてくれています。

強いていうなら、上のグラフにありますように、1500~1700Hzあたりに急なカーブがあるので、1700~2200Hzを使うようにしてくれるといいのになぁ、と思います。もっとも、これはリグ次第、場合によっては、個体によっても違うかもしれません。使用帯域を設定できるとなおいいですね。

いずれにしても、これを使わないよりは遥かにいいのは間違いありません。ありがとうございました。

仰る件、全く同感でございます。開発元にフィードバックしたい気もしつつ、設定項目をそのために増やすのもどうかなと思うので、そのままにしています。

デメリットがあるとすると、FT8のような送信受信の切替時間が短いモードの場合、送信に入るのが少し遅れる気がします。もしかしたら気のせいかもしれませんが。

しかしながら、それよりも出力が安定するほうがいいので、やはりFT8でもSplitで使っています。

設定項目を増やすとは言え、下限と上限の周波数を入力するだけですから大したことはないかと。選択式にすれば簡単でしょうし。と、ここで言っててもしょうがないですけど^^;

それから送信タイミングですが、こちらでは遅くなったような感じは受けません。RigとFake Itの両方で試してみました。送信になってから実際に信号が出るまでに若干の時間がありますが、これは、SettingsのAdvancedタブ内のTx delayの設定だと思います(デフォルトの0.2sのままにしています)。

それにしても、これのお陰で下の方や上の方にも簡単に出られるようになったので非常に楽です。これまでは、QRGを変更して対応していました。

先程は、QSO、ありがとうございました。

ギリギリ何とかつながったという感じですね。

PSK reporterで確認しました。グランドウェーブの限界といったところでしょうか。

遅くなりましたが、どうもありがとうございました。

終始-17でした。これより弱いと辛かったかもしれません。

他のバンドでもよろしくお願いします。