Windows 11をクリーンインストールしたが、そのままでは非常に使いづらい。好みに合わせて環境を構築するメモ。主に、Windows 10で構築していた環境をこちらに引き継ぐ(再構築)する話。対処しようがないものも含めてリストアップ。他にも何か気づいたら入れていく。

まえがき(OSをクリーンインストールすることになった経緯)

これまで使っていたWindows 10はWindows 7からバージョンアップを重ねたもの。いろんな「秘伝の隠し味」みたいなのがたくさん埋もれていてCPUパワーもメモリも食いまくっていた。いつかはクリーンインストールしたいと思ってはいたものの、OS自体のインストールは大した作業ではないけれど、環境を「使える」までに整えるのが大変なのがわかっていたので二の足を踏んでいた。

先日、OSのクラッシュから復帰したらマウスが使えなくいという致命的な状況に。USBドライバが死んだようで、どうしても復旧できない。バックアップはあるのでそこからの復元を試みたが、直前のバックアップはおろか、一週間前のバックアップでもUSBドライバは壊れてしまっている(その間、何度か再起動したことはあるけれど、問題なかったのに)。

別ドライブから古いOSを立ち上げればマウスは普通に使えるので、ハードウェアのトラブルではない。一か月前までのバックアップはあるので、そこまで遡れば復旧するかもしれない。でも、そんなに古い状態で戻しても失われるものが少なくなさそう。

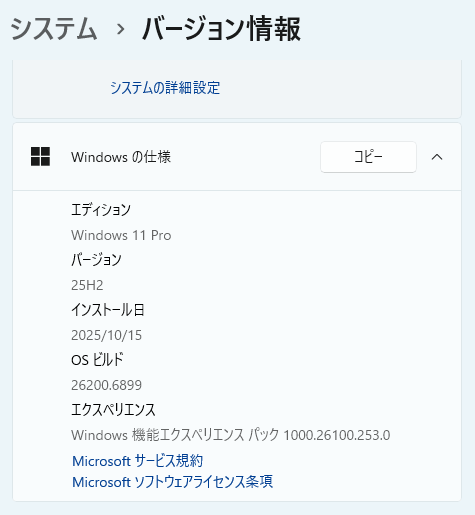

そういうわけで、腹をくくってクリーンインストールすることにした。ちょうど、Windows 10のサポートも切れるし、Windows 11に乗り換えるのにいいタイミングだろう。

クリーンインストールした状態では、さすがに快適。CPUも嘘のように暇そうだし、メモリにも余裕がある。何しろ起動が速い。といっても30秒くらいはかかるが、それでも以前の数分に比べれば圧倒的に速い。まぁ、これから色々インストールしていくと徐々に遅くなるだろうし、CPUも忙しくなり、メモリもどんどん使われてしまうだろうけど。それでも、Windows 7時代からの溜まったものを一掃できたことで、システムは安定してくれるだろう。

OSのインストール自体は、実際にやってみても本当に簡単。ライセンスに関しても、Microsoftアカウントに紐づけていれば何の問題もなかった。問題は、そこから。では、本編。

UI

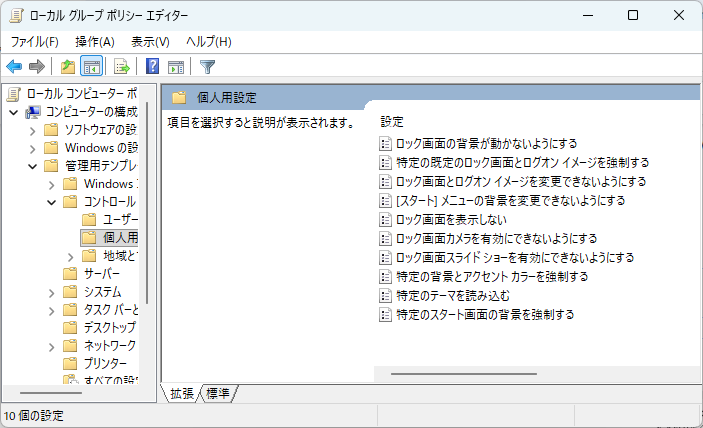

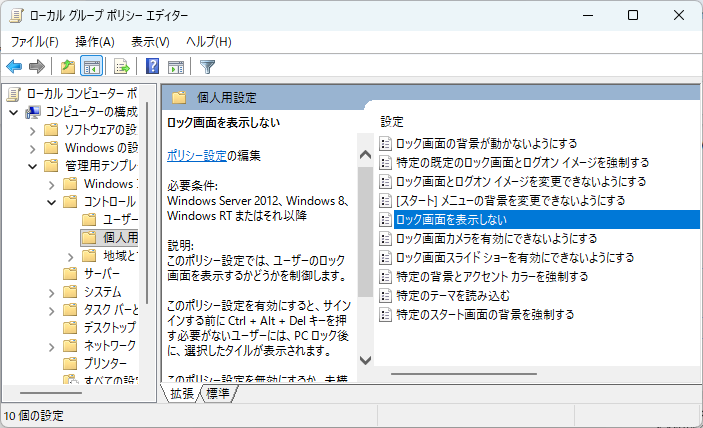

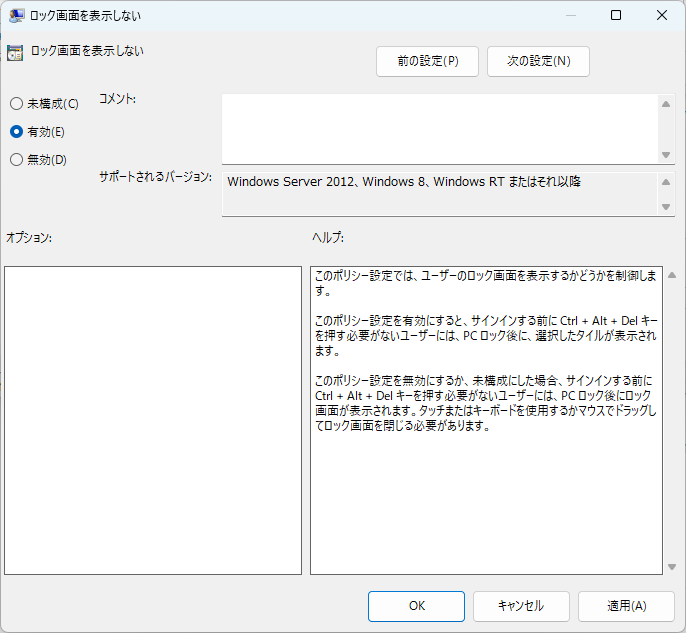

ロック画面を無効化

最初からPIN入力画面を表示させる。無駄なアクションを省く。

やり方は、グループポリシエディタで、個人用設定の「ロック画面を表示しない」を有効化する。

Caps Lockをつぶす

Caps Lockキーは使わないので、というよりも邪魔なので、圧倒的によく使うCtrlに割り当てる。

Ctrl2Cap

Micorosoft公式のCtrl2Cap使う。Caps LockをCtrlに置き換えてくれるだけのツール(Cap2Ctrlだと思っていたのだけど、Ctrl2Capだった)。

このツールではレジストリを書き換えてくれる。手動でもできるけれど、ツールだと楽だし、その上、公式ツールだし。インストール方法などは公式ページのとおり。

注意すべき点は二つ。

- インストール(コマンドの実行)は管理者権限のコンソール(コマンドプロンプト)で行うこと

- インストール後はサインインし直しが必要(またはOS再起動)

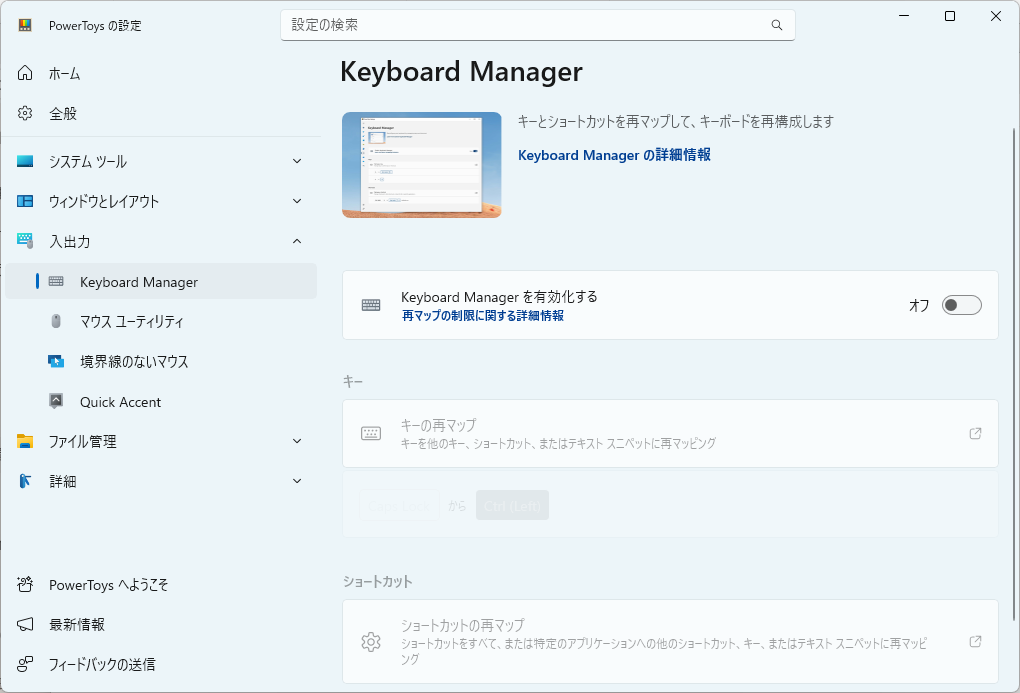

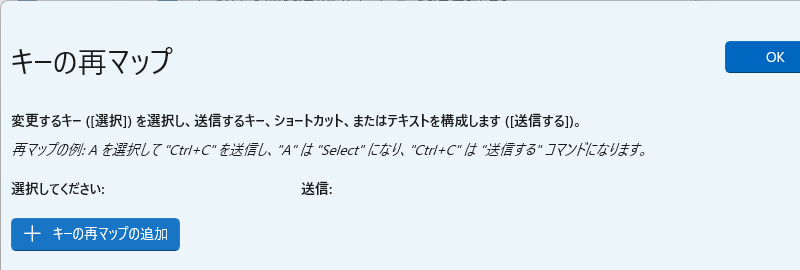

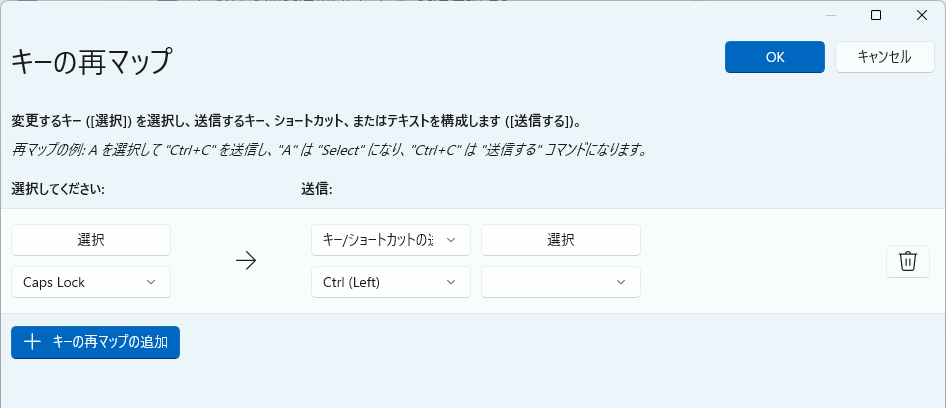

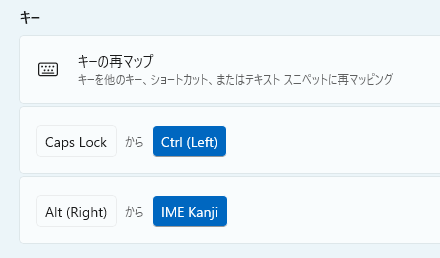

PowerToys

最初はMicorosoft公式のPowerToysを使う方法でやってみたのだけどこれは良くなかった。一見、良さそうに思えるのだけど、デバイスマネージャとかグループポリシエディタとか、そういったシステム系のツールではCaps Lockキーが元のままCaps Lockとして動いてしまう。ということで、結局、上のCtrl2Capに変えた。ここでは、最後に触れているAlt(Right)をIME Kanjiに割り当てる設定だけ残している。

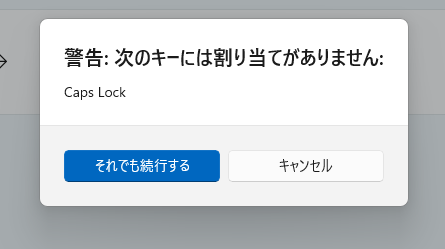

Caps LockをCtrlにしたため、Caps Lockがなくなった。上の警告はそれを表しているのだろう。Caps LockとCtrlを入れ替えればこの警告は出ないだろうけど、Caps Lockは使わないので、これをつぶす方向で。

これだけ。再起動は必要なく、即反映される。

ついでに、右のAltをIME Kanjiに割り当てた(ASCII配列のキーボードを使っているので)。

タスクバー

表示物整理

検索を非表示、ウィジェットをオフに。

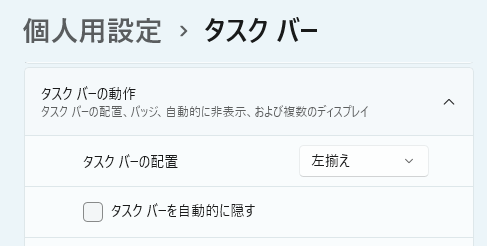

配置

中央で慣れようかとしばらく使ってみたけれど、どうもダメ。左揃えのほうがしっくり来る。

色変更

Google IMEの表示が非常に見づらい。

どうやらこれはライトモードだかららしい。

かといって、全体をダークモードにするのは好きではないので、「カスタム」にして、「規定のWindowsモード」だけを「ダーク」にする。これで、タスクバーがダークモードになってGoogle IMEのステータスが見やすくなる。

「規定のWindowsモード」がどの範囲に及ぶのかはよくわからない。タスクバー以外には変っていないようなのだけど。素直にタスクバーの色を選ばせてほしい。それに、Google IMEに色設定(テーマ設定)がないのもなんだかなぁ、というところ。

サイズ(高さ)変更

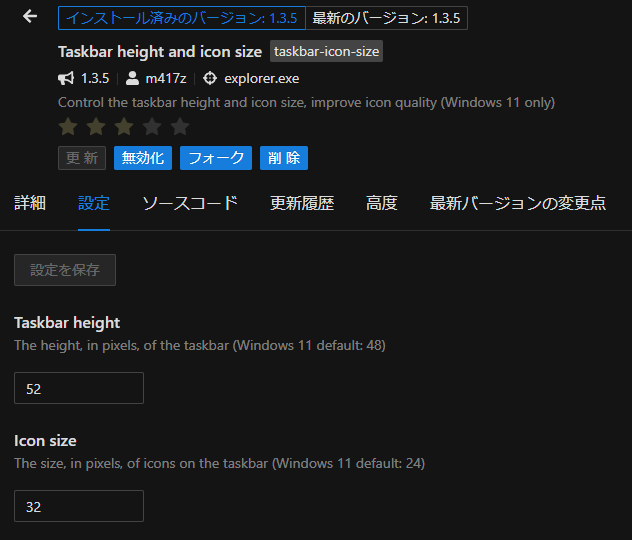

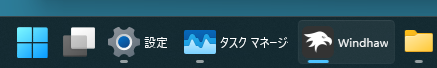

Windhawkというツールを使う。いろんな細かい機能の入口みたいなツールで、必要な機能をインストールする。

タスクバーの高さを調整するには、Taskbar height and icon sizeという機能。

現状では、高さが52ピクセル、アイコンサイズが32ピクセルになっているようだが、ここの説明によれば48と24らしい。大きくした覚えはないけれど、気づかずにやったのかな?まぁ、ともかく、これでこの表示。

サイズを色々いじって、この大きさでとりあえず落ち着いた。

変更した項目は次の通り。

- Taskbar height: 28

- Icon size: 16

- Taskbar button width: 32

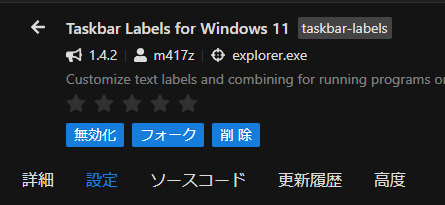

タスクバーのラベル幅調整

タスクを増やしていくとタスクバーがすぐにオーバフローしてしまう。表示される文字数が多すぎる。WindhawkのTaskbar Labels for Windows 11という機能で調整できる。

調整した項目は(多分)これら。

- Mode: Show labels, don’t conbine taskbarbuttons

- Taskbar item width: 0

- Left and right padding size: 8

- Space between icon and label: 14

調整後の表示。

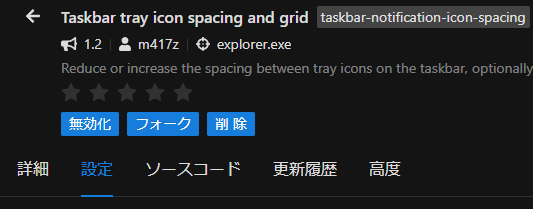

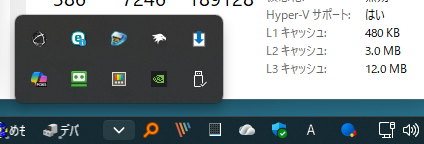

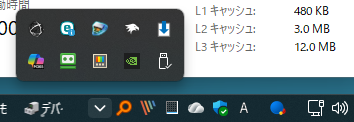

タスクバートレイのアイコンの幅調整

タスクバーに表示されるタスクの幅が狭くなったら、今度は相対的にタスクバートレイの方の感覚が広く見えるのが気になる。

これは、WindhawkのTaskbar tray icon spacing and gridで調整。

調整前。

調整後。

パラメータは調整していない(このツールのデフォルト)打と思うが一応挙げておく。

- Tray icon width: 24

- Tray overflow icon width: 32

- Tray overflow icons per row: 5

日時表示の形式変更

Windows 11をインストールした状態では時計に秒がついてないけれど、これは設定で表示できる。

悪くはないけれど、年表示はさすがにいらない。それよりも曜日が欲しい。できれば時刻を下にしたい。

標準機能ではこうしたことはできないが、これもWindhawkで可能。Taskbar ClocK Customization機能をインストールする。

パラメータを色々いじって、これに落ち着いた。フォントサイズは大きくして見やすく。それでも表示幅は狭くなっていていい感じ。

変更した項目は次の通り。

- Show secondsスイッチ: オン(デフォルトでオンだったが一応)

- Time format: HH’:’mm’:’ss

- Date format: MM’/’dd ddd

- Top line: %date%

- Bottom line: %time%

- Line spacing: -2

- Top line style / Font size: 13

- Bottom line style / Font size: 14

かつて(Windows 10等)はTTClockやTClockを使っていたけれど、今はこれがいい感じ。

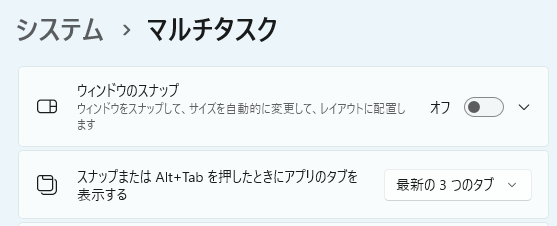

ウィンドウのスナップ機能を停止

ウィンドウをドラッグして画面の端まで行くと、配置場所とウィンドウサイズを強制されそうになって非常に鬱陶しい。

ウィンドウのスナップという機能だそうで、これをオフにする。

ウィンドウをきれいに並べたい人には便利なんだろうけど、適当に動かしたい人には邪魔でしかない。

エクスプローラ

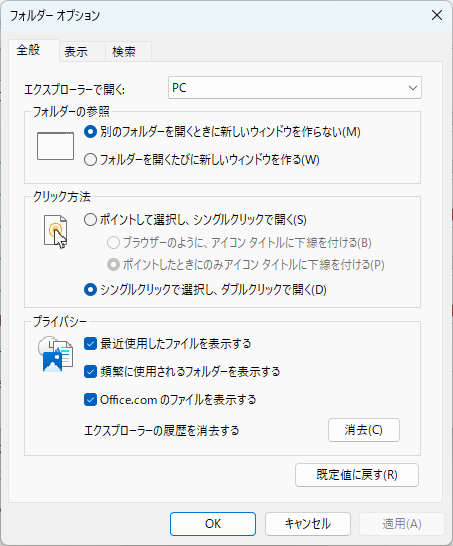

デフォルト表示のフォルダ

デフォルトで開くのが「ホーム」になっているが、どうも使いにくいので「PC」に変更。

グループ内での表示場所変更

タスクマネージャでの表示場所を変更しようとすると、アプリケーションごとにまとまって動く。つまり、エクスプローラで三つ開いていると、その三つがまとまって移動する。別のアプリケーションとの入れ替えは可能だけれど、アプリケーション内での位置変更ができない。

これは、WindhawkでTaskbar Thumbnail Reorder機能を入れればOK。

インストールするだけ。設定項目はない。エクスプローラだけでなく、他のアプリケーション(Webブラウザなど)でも順序を移動できるようになる。

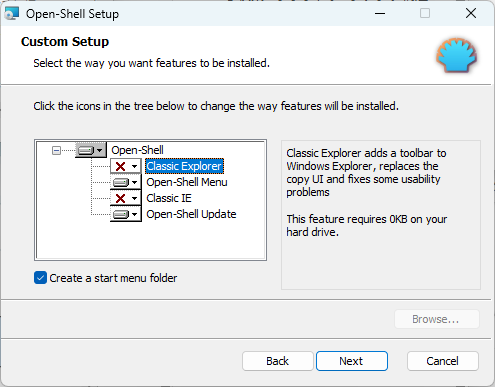

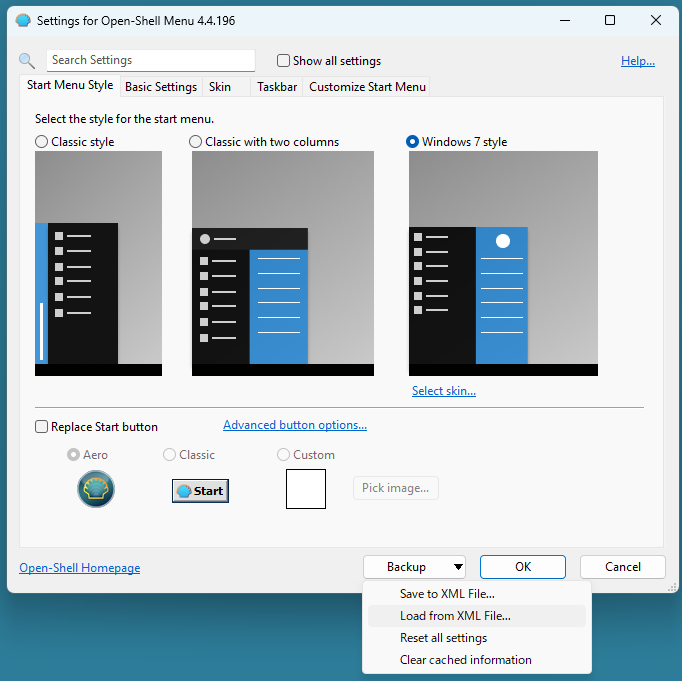

OpenShell

インストール時に「Classic Explorer」を外す。この機能はいらないので。

設定は、引越し前に保存しておいたバックアプXMLファイルを読み込めば完了。

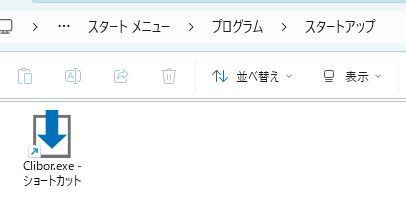

Clibor

クリックボートの履歴管理ツール。このツール自体は旧システムでD:ドライブに入れてあったもので、かつ、インストール不要でツールが置かれているフォルダで動く。なので、そのままで使えるが、サインイン時に起動するようにスタートアップにショートカットを入れておく。

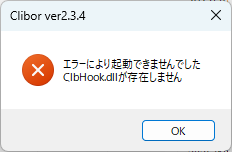

ショートカットにするのがポイント。間違えて実体をコピーすると、「ClbHook.dllが存在しません」というエラーになる(考えてみれば当然だけど、しばらく悩んだ)。

なお、スタートアップフォルダを直接開くには、「Win + R」 → 「shell:startup」。

Windowsでもクリップボードの履歴が利用できるようになったけれど、以前からCliborを使い慣れているので引き続き利用。Cliborだと、履歴だけでなくて、定型文が使えたり、整形できたりするのも便利だし。

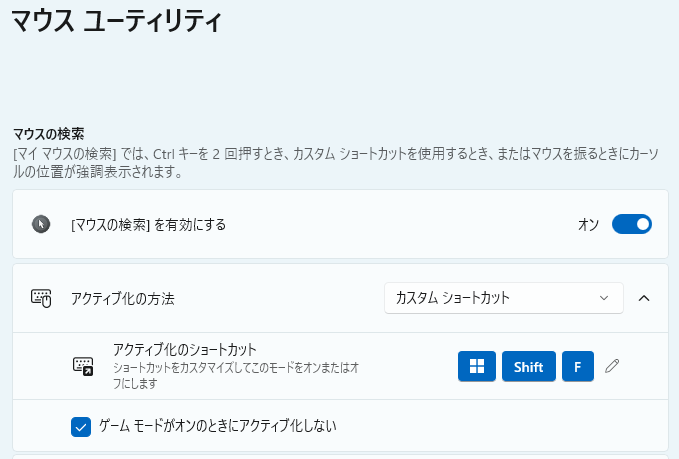

Cliborのウィンドウを開くショートカットがCtrlを二回連打だけど、PowerToysを入れているとマウスカーソルの検索と操作がぶつかる。そこで、PowerToys側の設定を変更。

この機能自体をオフにしてもいいのだけど、とりあえず、カスタムショートカットで(ショートカットキーはデフォルト)。

IME

Google日本語入力

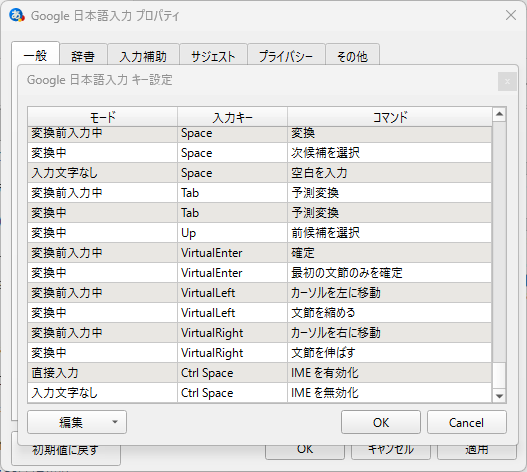

Ctrl+SpaceでIMEのON/OFFを切り替えたいのでその設定。設定を事前にエクスポートしておき、それをインポートすればよいのだけど、設定するのは二つだけなので、直接入力したほうが手っ取り早い。

- 直接入力 : Ctrl Space : IMEを有効化

- 文字入力なし : Ctrl Space : IMEを無効化

ユーザ辞書は、さすがに、事前にエクスポートしておいて、それをインポートするしかない。

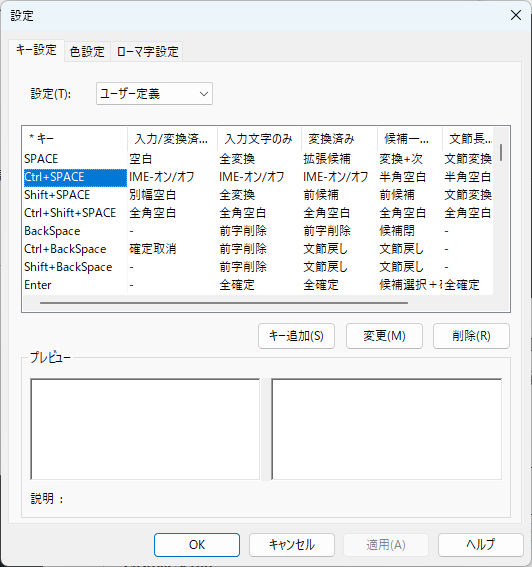

Microsoft IME

こちらもCtrl+SpaceでIMEのON/OFFを切り替えられるようにしておく。

キー設定で、「Ctrl+SPACE」の設定のうち、「入力/変換済み文字なし」、「入力文字のみ」、「変換済み」の三つを「IME-オン/オフ」に設定すると希望の動作になった。

UNIX系ツール

Windows 11にはPowerShellが標準で入っているようなのでそれを使えばいいのだけど、コマンドプロンプトでついlsとかやってしまうので。いくつかの方法があるようだけど、今はMSYS2というのが簡単そう。

ダウロードして普通にインストール。

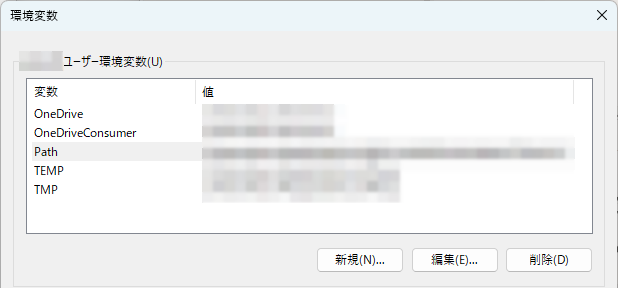

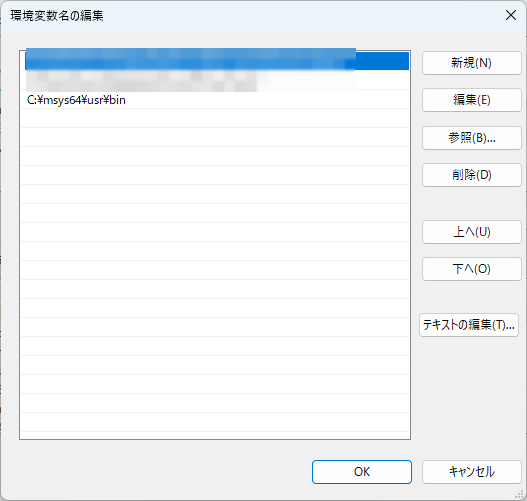

「環境変数」と検索すると「環境変数を編集」というのが見つかるので、それを開く。

この中のPathを編集。

「C:\msys64\usr\bin」を加える。環境変数の設定くらいインストーラで面倒を見てくれという気もする。できないのかなぁ?

MSYS2にはいろんな機能があるようだけど、とりあえず、UNIX由来のツールが使えればOK。

システム

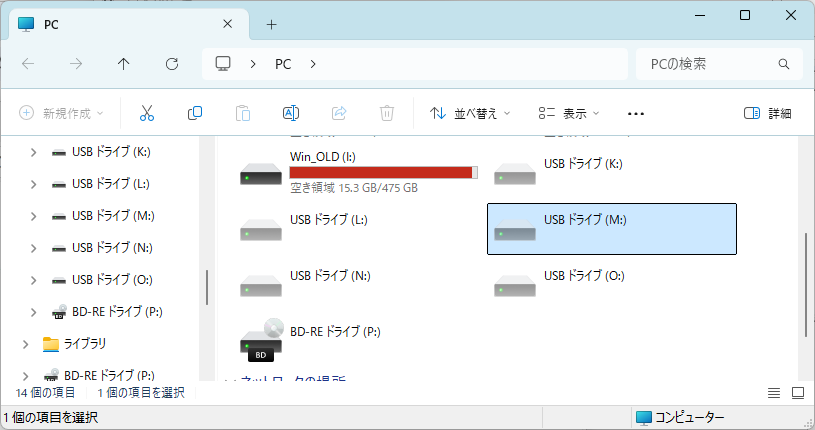

存在しないUSBドライブが表示される

エクスプローラ上に空のUSBドライブが大量に表示される。どうやら、複数メディアに対応したUSBカードリーダ/ライタのようだ。

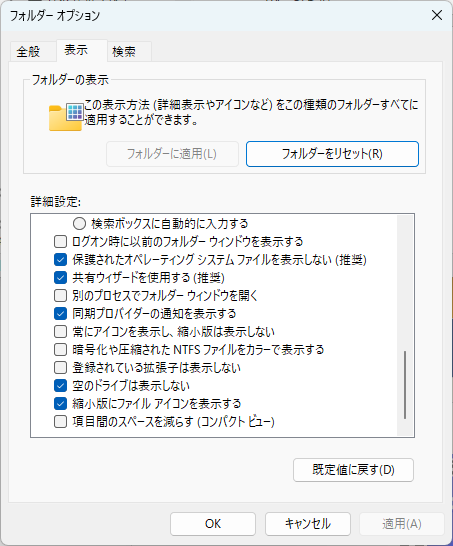

オプションでは空のドライブは表示しないように設定している。

メディアを挿していないのでグレーアウトされているけれど、鬱陶しい。なお、「空のドライブは表示しない」を無効化しないと、グレーアウトしないで表示される。

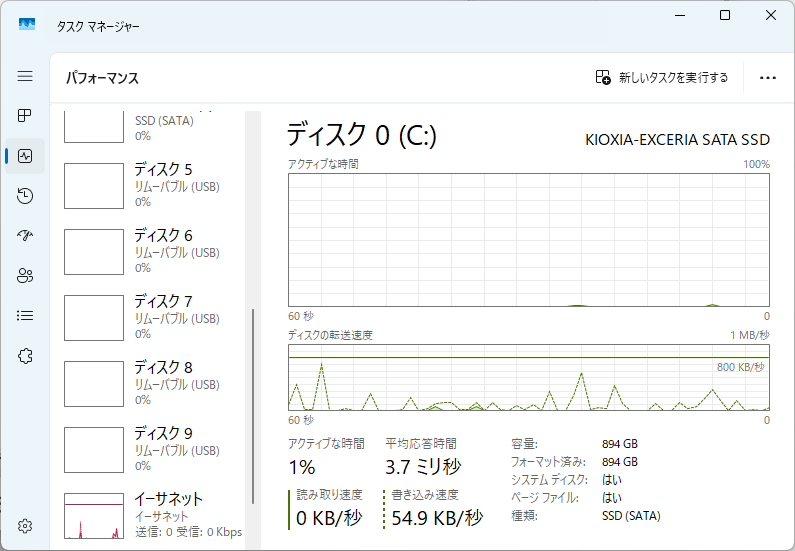

タスクマネージャでも表示される。これも鬱陶しい。

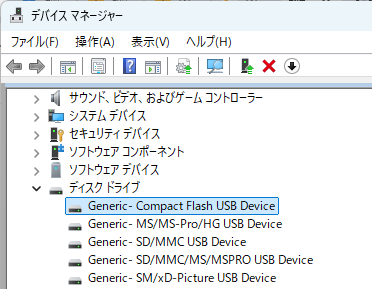

デバイスマネージャではこう。

Windows 10ではメディアを挿さないとドライブとして出てこなかったのに。Windows 11の仕様か?改悪だわ。

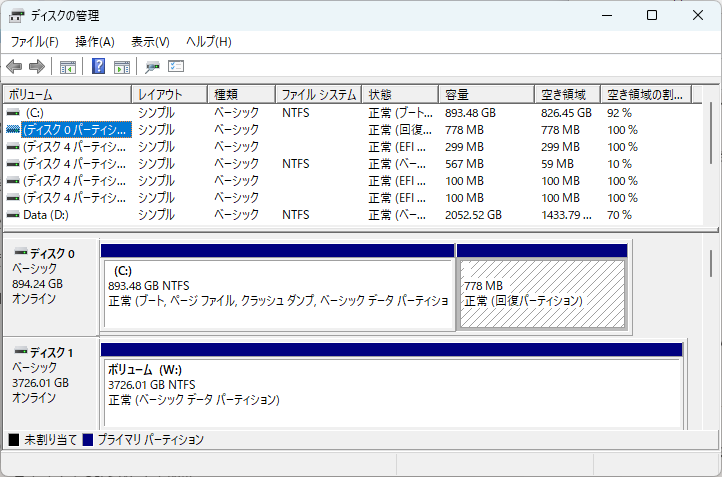

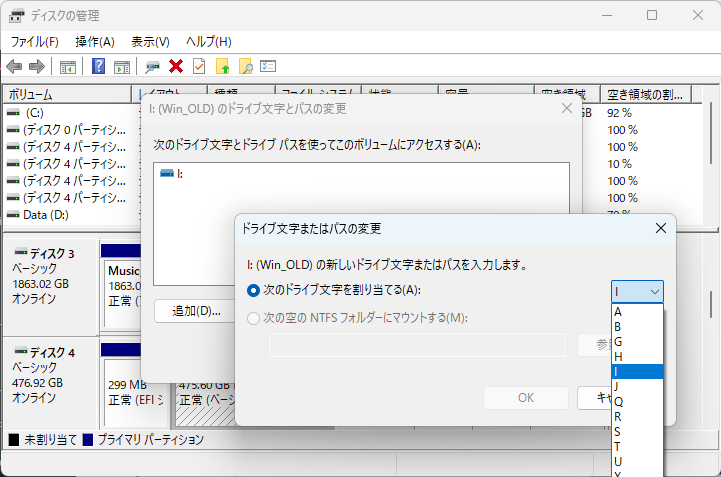

ドライブレターの変更

以前の環境とはドライブレターが変わってしまった。何かと不便なので、前と同じドライブレータに変更する。

割り当て直したら、システムの再起動で反映される。

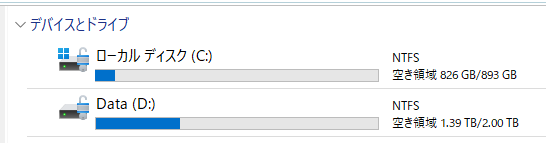

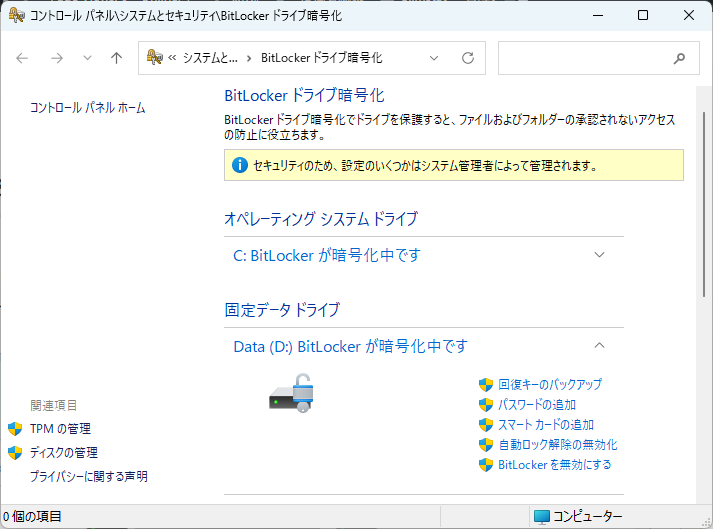

BitLocker解除

ドライブレターを変更したら、ドライブのアイコンに鍵マークが。

これ、どうやらBitLockerが設定されているということらしい。セキュリティが上がるんのだろうけど、ガチガチにしすぎると使いづらいので無効化。

「BitLockerを無効にする」をクリックすると鍵マークが消える。

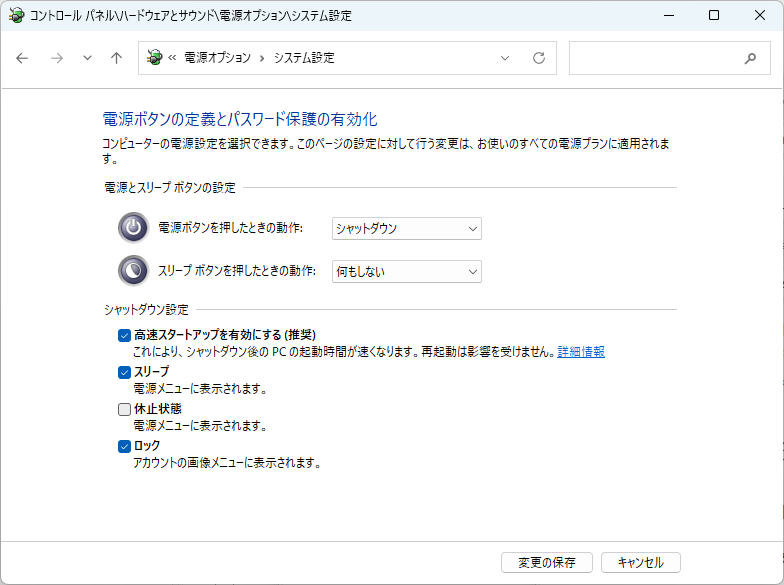

高速スタートアップの無効化(hiberfil.sysの削除)

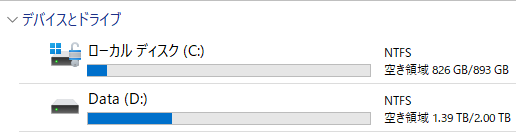

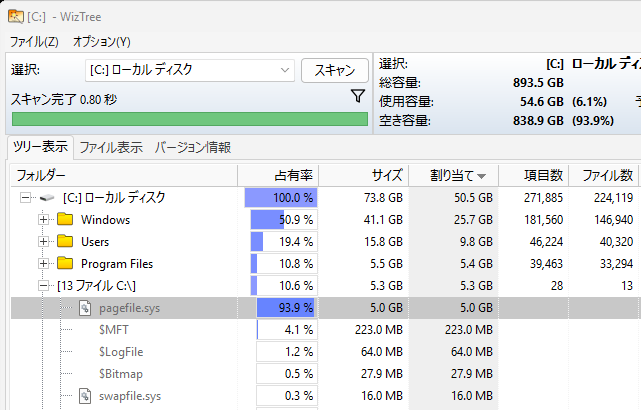

ディスクの使用状況を見てみたところ、巨大なファイルが有る。hiberfil.sysなる名称で、12.7GBも食っている。

名前から察するに、ハイバネーション用のファイルだろう。しかしながら、ハイバネーションを使うような設定をした覚えはない。

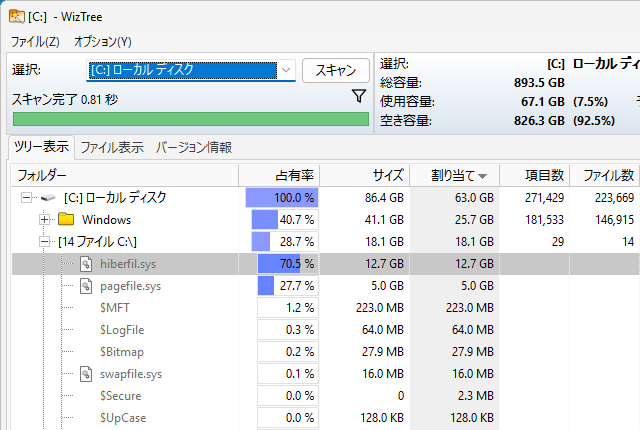

ハイバネーション(休止)はないが、「高速スタートアップ」という項目がある。調べてみたところ、ハイバネーションは完全な休止で、高速スタートアップはユーザアプリは終了してカーネル関係だけをハイバネーションする仕組みだそうだ。これで、OSの起動が速くなるのだとか。しかし、中途半端なハイバネーションのようで、かえって気持ち悪い。ちょっと検索してみたら、Lenovoのサイトでも条件によっては問題が起きるようにも指摘されているし。

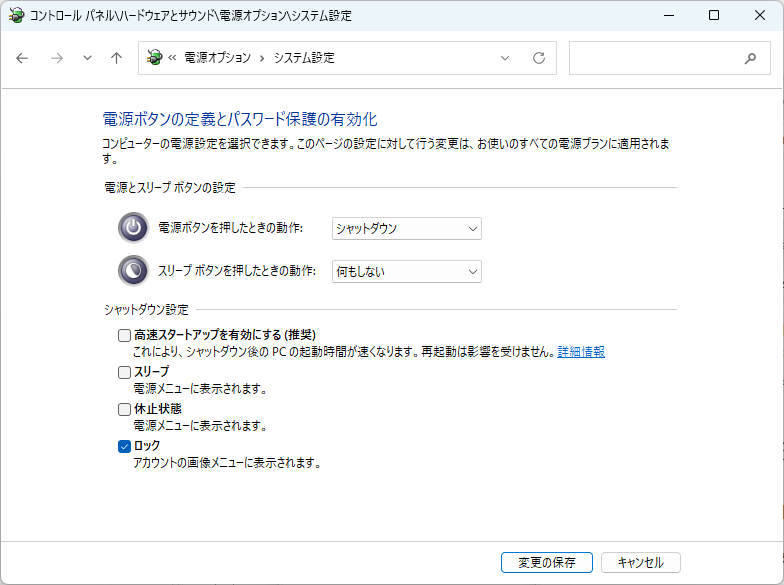

これを停止するには、まず、上の画面で「現在利用可能でない設定を変更します」のリンクをクリック。そうするとグレーアウトされていた項目が有効化される。

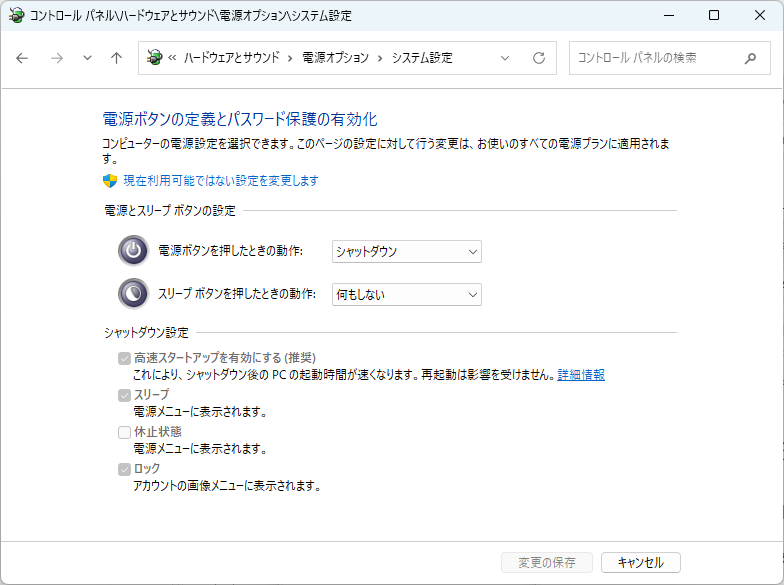

「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外す(無効化)。ついでに、スリープもいらないのでこれチェックを外す。そして、「変更の保存」。

高速スタートアップが有効な状態と無効な状態とで、起動時間を比べてみた。BIOS画面が表示されてからWindows 11にログインできるようになるまでの時間は、有効な場合が約30秒、無効な場合が約28.5秒。有効にしても効果がないことがわかった。むしろ、無効のほうが速い。ストップウォッチでの計測ということもあり、誤差の範囲だろうけど。いずれにしても、有効にする意味はないようなので、無効を採用。

ところが、無効にしてもhiberfil.sysはそのまま存在し続ける。これを消すには、この機能そのものを使用不能にしなければならないらしい。

Microsoftの公式サイトにあるように、管理者権限で以下のコマンドを実行。

powercfg.exe /hibernate offこれで、無事、hiberfil.sysがなくなった。

NASが見えない

BUFFALOのNAS(LinkStation)にアクセスできない。もうかなり古い機種なので、仕方ないのだろうけど、対処方法がメーカサイトにあった。NASに登録してあるアカウントをWindows 11の資格情報に登録せよとのことらしい。

これをやっても「ネットワーク」で装置が見えるようにならないが、それは別の問題。NASが(古いので)SMB 1.0にしか対応していないためだろう。Windows 11の方でSMB 1.0に対応するように設定すれば見えるようになるだろうが、このままでもアクセスはできるので致命的でもない。そのため、それについては放置。

NASが遅い

NASからのファイルの読出しが妙に遅い。タスクマネージャで見たところ、Ethernetの転送速度が100Mbpsで頭打ち状態。原因はWinows 11ではSMBの認証が必須になって、その関係で速度が遅くなってしまっているらしい。詳細は別記事に書いた。

アプリケーション

Webブラウザ

Edge、Chrome、Firefox、いずれも、それぞれに設定したアカウントでログインすればOK。ブックマークやパスワード情報などはどうきすれば以前の環境をそのまま持ってこられる。

ただ、残念だったのは、開いていたウィンドウやタブは再現できないこと。履歴で、他のデバイスで開いてものを一覧できるので、必要なものはそこから開くしかない(一つずつ、手動で)。

Thunderbird

新環境への移行方法は公式サイトに説明がある。

説明がややこしいが、まとめるとこう。

- Thunderbirdをインストールし、何も設定せずに終了させる。

- AppData\Roaming\Thunerbird を前の環境のものとそっくり入れ替える。

これだけ。アカウント情報も、ローカルにダウンロードされてるメールデータもすべて復元される(なので、メールが多いとフォルダサイスが巨大)。

なんというか、エレガントではないというか、昔ながらの横から手を突っ込んで操作という感じ。わかりやすいといえばわかりやすい。

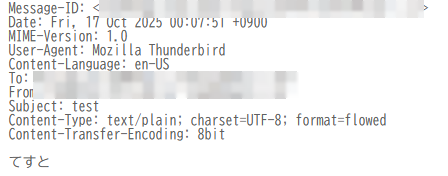

引越し作業とは関係ないが、テストしていたらおかしなことに気づいた。Thunderbirdから送信したメールのヘッダに「Content-Language: en-US」というのがある。日本語メールなのに。

調べてみたら、Content-Languageを付けているメールソフトってほとんどないそうで、そうすると当然、見ているソフトもない。

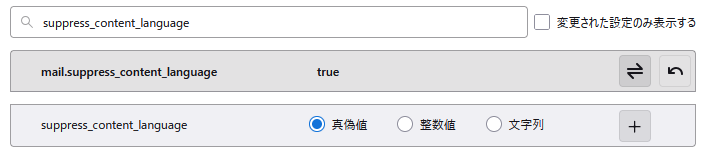

この説明に沿って、mail.suppress_content_languageをtrueに変更しておいた。

これで余計なヘッダはつかなくなった。

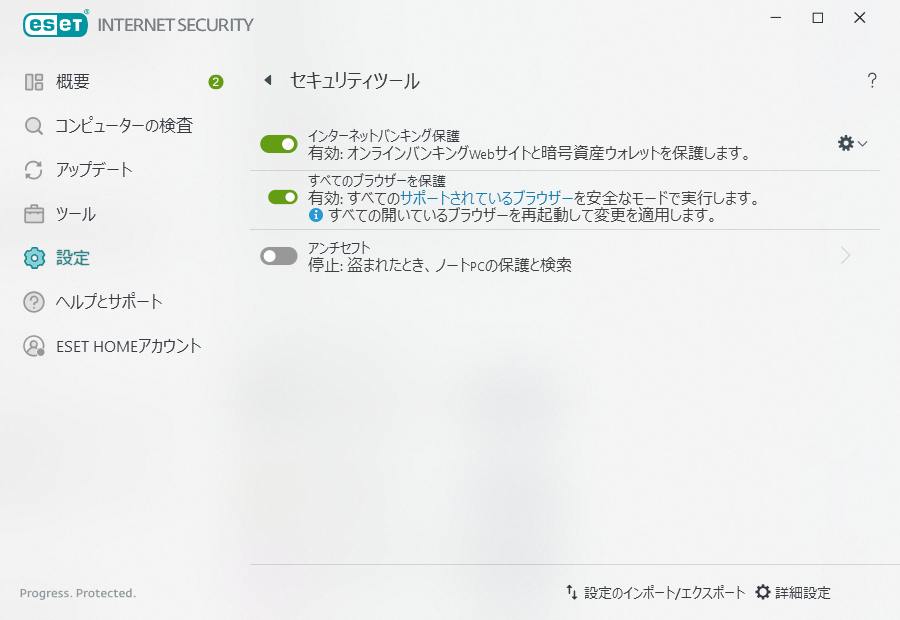

ESET

キーボードの保護をやめる

これをやらないと、Ctrl2CapでCtrl化したCaps LockがChrome・Edge・Firefoxで使えない。他のアプリケーションでは問題なく使えるのでわかりにくくて悩む。

ついでに(?)、設定方法もわかりにくい。

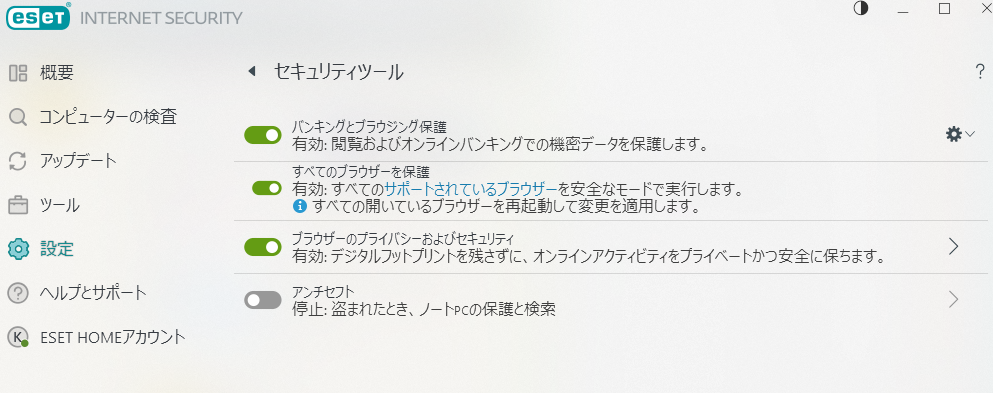

設定 → セキュリティーツール → バンキングとブラウジング保護、と辿って、歯車アイコンをクリックして「設定」を選択する。

この中の「キーボード保護」をオフにする。

以前悩んだときの記事。

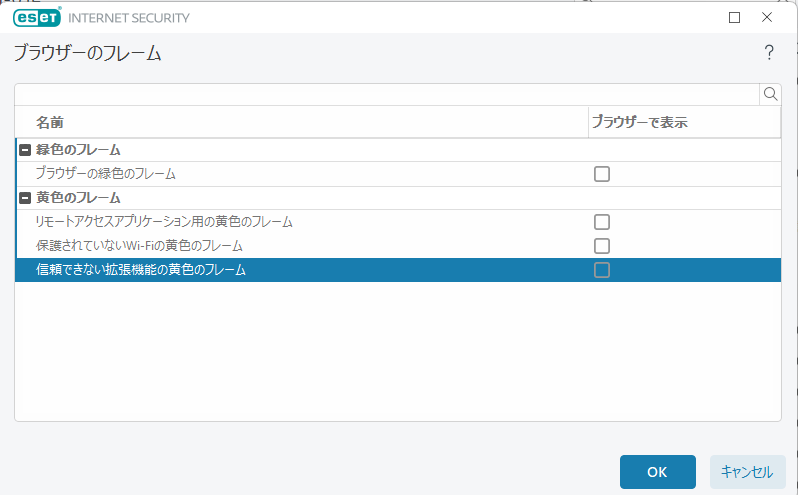

ブラウザのフレームの色の無効化

先程の「バンキングとブラウジング保護」の中にある「ブラウザのフレーム」を開いて「緑色のフレーム」と「黄色のフレーム」のチェックを外す。これをやらないと、文字通り、Webブラウザに緑や黄の枠がついて鬱陶しい。

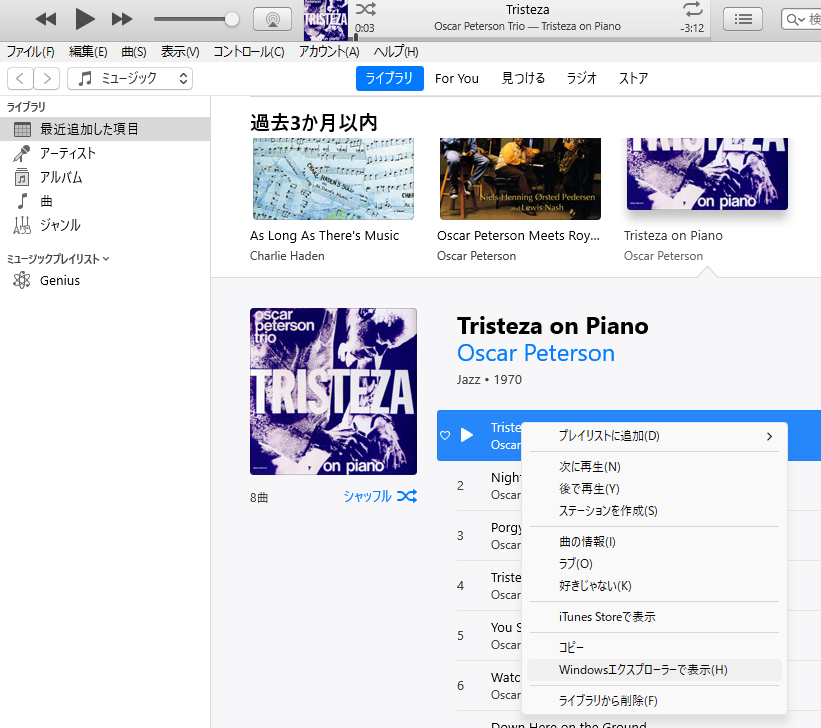

iTunes

まず、ダウンロード。これまでの経験上、Microsoft Storeからではなく、Appleからダウンロードしたもののほうがトラブルが少ない(なぜか違いがある)。

ダウンロードしたら、一旦、普通にインストールし、終了させる。

iPhoneのバックアップ先の変更

管理者権限のコマンドプロンプトで以下を実行。

C:\>rmdir "%APPDATA%\Apple Computer\MobileSync\Backup"

C:\>mklink /J "%APPDATA%\Apple Computer\MobileSync\Backup" "D:\Apple\MobileSync\Backup"

“D:\Apple\MobileSync\Backup” はバックアップ先。ここに保存されるようになる。

iPhoneのバックアップファイルはでかいのに、GUIで保存先を変更できるようになっていないのはなぜ?

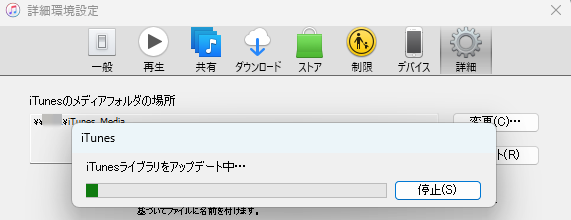

音楽ライブラリのリンク

ネットワークドライブにおいてあるので、そこを指定する。

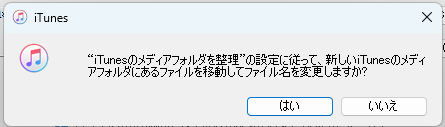

ライブラリのアップデートが終わるとファイルを移動してファイル名を変更するかと問われた。

どうずべきかよくわからないが、変に移動されても困るので「いいえ」を選んでみた。

さっと見たところ、問題はないようだ。

ちゃんと再生されるし、「Windowsエクスプローラーで表示」でネットワークドライブの当該フォルダが開いた。

コメント